「何か起こると、つい“自分のせいだ”と思ってしまう…」そんな風に感じたことはありませんか?

- 友達が不機嫌だと「自分の言動が悪かったのでは」と思う

- 職場でトラブルがあると「自分の責任だ」と抱え込む

- 必要以上に罪悪感を感じて心が重くなる

実はこれ、心理学で「自己責任化」と呼ばれる思考パターンです。本記事では、その意味や原因、心や人間関係への悪影響、そして過剰な罪悪感を和らげる方法をわかりやすく解説します。

具体的には、認知行動療法やABCDE理論などの心理学的アプローチに加えて、日常でできるセルフチェックや小さな工夫も紹介します。読むことで「自分の責任」と「他人の責任」の境界を整理でき、心がずっと軽くなるはずです。

あなたの思考をやさしく整えるヒントがきっと見つかります。ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己責任化とは?心理学での意味と特徴

「自己責任化」とは、自分に直接関係のない出来事や他人の行動にまで責任を感じてしまう思考パターンのことを指します。たとえば、友人が落ち込んでいるときに「自分が気を利かせなかったせいだ」と考えてしまったり、職場でトラブルが起きたときに「自分の対応が悪かったからだ」と過度に受け止めてしまう、といったケースです。

この傾向は、心理学では過剰な罪悪感や認知の歪みと深く関係しています。認知の歪みとは、物事を偏った見方で解釈してしまうクセのことです。つまり、客観的には自分に責任がない状況でも「全部自分のせい」と思い込むことで、心が大きな負担を抱えてしまいます。

「自己責任化」と過剰な罪悪感の違いと共通点

- 共通点:どちらも「自分を責めすぎる」点で似ています。

- 違い:過剰な罪悪感は「何か悪いことをしたに違いない」という感情に近いのに対し、自己責任化は「悪い結果=自分の責任」という思考パターンに重点があります。

つまり、罪悪感が「感情」であるのに対し、自己責任化は「思考のクセ」として根づきやすい点が特徴です。

日常で見られる自己責任化の具体例

- 友人が約束を断ったときに「自分といるのが嫌だからだ」と思ってしまう

- 同僚の仕事が遅れていると「自分がサポートできなかったせいだ」と感じる

- 家族が不機嫌だと「自分の言動が悪かったのでは」と考える

こうした思考が積み重なると、本来は分けて考えるべき「自分の責任」と「他人の責任」の境界線があいまいになり、心が常に重たい状態になってしまいます。

なぜ「なんでも自分のせい」と思ってしまうのか?原因を解説

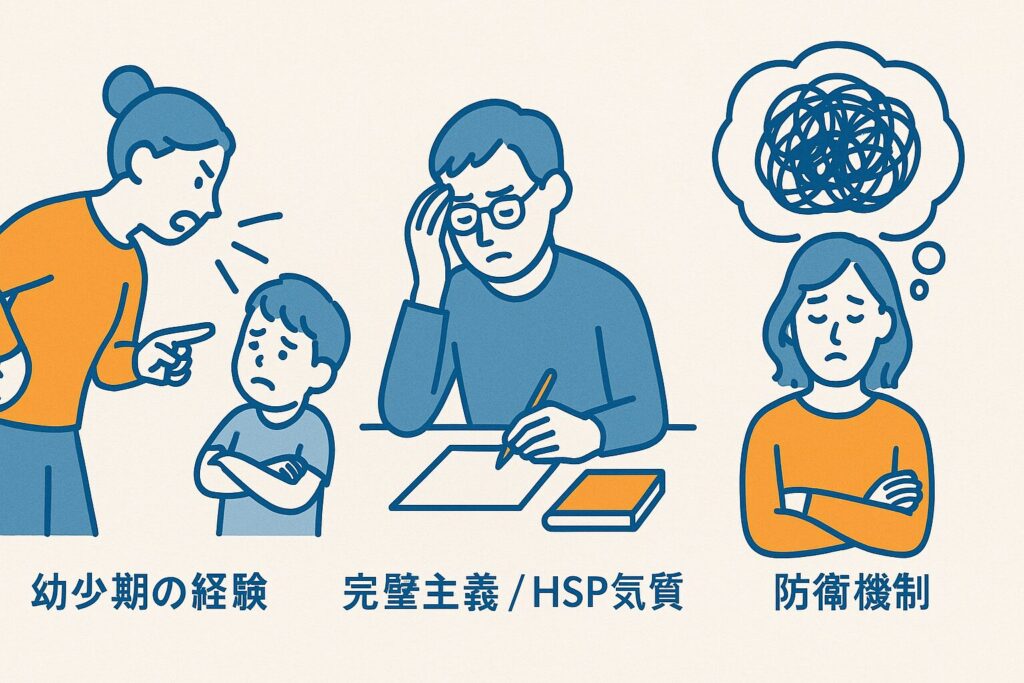

「自分に関係のないことまで自分のせいだと思ってしまう」背景には、いくつかの心理的な原因があります。ここでは代表的な要因を3つに分けて解説します。

①幼少期の経験や家庭環境が与える影響

子どもの頃に「ミスをしたら厳しく叱られる」「親の機嫌を損ねると責められる」といった環境で育つと、「自分が悪いから怒られる」「自分のせいで問題が起こる」という思考パターンが強化されやすくなります。

その結果、大人になってからも「悪いこと=自分の責任」という思い込みが自動的に働いてしまうのです。

②完璧主義・HSP気質との関連性

- 完璧主義の人は「すべて自分がコントロールできるはず」と考えがちで、うまくいかないと「自分のせい」と結論づけやすい傾向があります。

- HSP(Highly Sensitive Person)気質の人は、他人の感情や雰囲気に敏感なため、相手が不機嫌だと「自分の行動が原因では?」と感じやすいのです。

このように、性格的な要素も自己責任化を強める一因となります。

③防衛機制から見た自己責任化

心理学では、ストレスから心を守る仕組みを防衛機制と呼びます。

代表的な防衛機制として「合理化」「投影」「抑圧」などがありますが、「自分を責める」ことも一種の防衛の仕方と考えられています。

例えば:

- 何かトラブルが起きたとき、原因が外部にある(環境・他人の行動など)と考えると「自分にはどうしようもない」と無力感に襲われます。

- それを避けるために「全部自分が悪いんだ」と結論づけると、「自分が改善すれば解決できるかも」というコントロール感を得られるのです。

例

- 友人が不機嫌 → 本当は相手の仕事のストレスかもしれない → でも「自分が気を利かせなかったせい」と思ったほうが納得できる。

- 仕事でトラブル → 本当は上司の指示ミスやシステム不具合が原因 → でも「自分の準備不足だ」と考えれば「次は頑張ろう」と思える。

つまり、「自分を責めること」は一見ネガティブですが、無意識的には「状況を理解したい・安心したい」という心の働きなんです。ただし、それが強すぎると心を追い詰める結果になる、というわけです。

自己責任化がもたらす悪影響|メンタルと人間関係への影響

「なんでも自分のせい」と考えてしまう思考は、短期的には「責任感が強い」と見られることもあります。

しかし、長期的には心の健康や人間関係に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。

不安や自己嫌悪が強まりやすい

常に「自分が悪い」と考えていると、

- ちょっとした失敗でも過剰に不安を感じる

- 何も悪くなくても「自分はダメだ」と自己嫌悪に陥る

といった状態になりやすくなります。

この積み重ねは、うつ症状や強いストレス反応につながる危険もあります。

人間関係で誤解や気疲れが生じる

自己責任化は、他人との関わりにも影響します。

- 相手の不機嫌を「自分のせい」と思い込み、過剰に気を使って疲れてしまう

- 不要な謝罪が増え、「気弱な人」と誤解される

- 相手からの理不尽な要求を断れず、関係が不健全になる

このように、良好な関係を築きにくくなるリスクがあります。

「やる気が出ない」「行動できない」にもつながる

自分を責めすぎると、

- 「どうせまた失敗する」と考え、行動を避ける

- 「自分がやっても意味がない」とモチベーションが下がる

といった状態に陥ります。

結果として、チャレンジの機会を失い、自己肯定感も低下してしまうのです。

過剰な罪悪感を手放すための改善方法

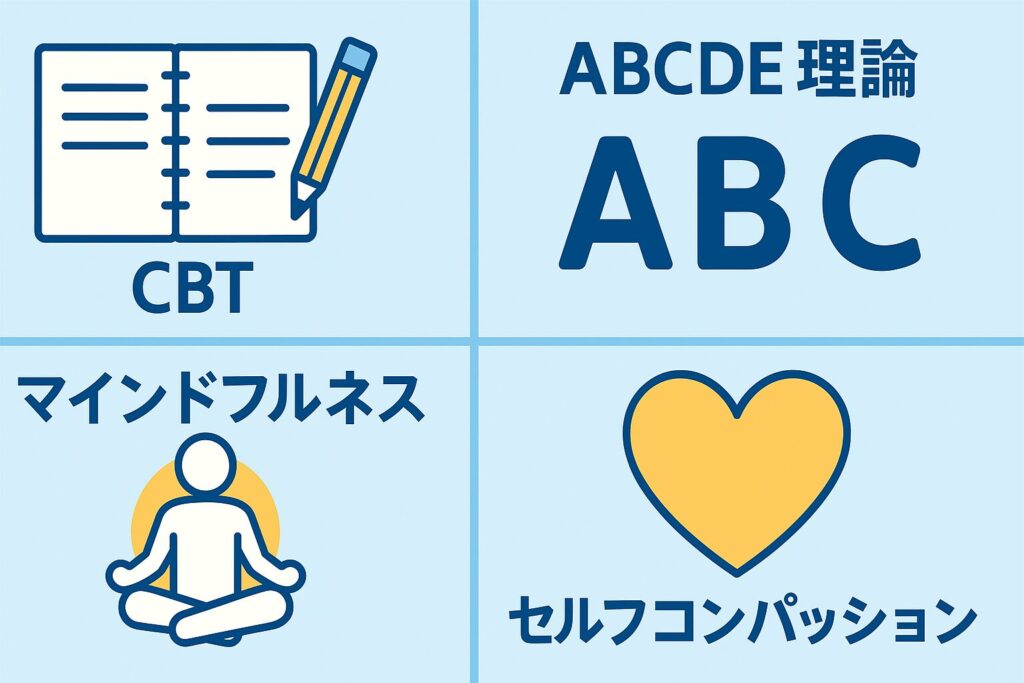

自己責任化のクセを和らげるには、「思考の偏りに気づき、修正していく」ことが大切です。心理学にはそのための具体的なアプローチがいくつもあります。ここでは代表的な4つを紹介します。

認知行動療法(CBT)で思考の偏りを修正する

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy:CBT)とは、「出来事に対する考え方(認知)」を見直すことで、感情や行動を改善する方法です。

例えば、友人にLINEの返信がないときに「嫌われたに違いない」と思うのではなく、

- 「相手が忙しいのかもしれない」

- 「返信のタイミングは人それぞれ」

といった別の解釈を検討する練習をします。これにより「全部自分のせい」という極端な思考を和らげられます。

ABCDE理論で「信念」に気づき、言い換える

アメリカの心理学者エリスが提唱したABCDE理論では、出来事(A)に対する信念(B)が感情や結果(C)を生むと考えます。

- 「上司に注意された(A)」

- 「自分は無能だ(B)」

- 「落ち込む・やる気を失う(C)」

このとき「本当に無能なのか?」と反論(D)し、「次に改善できれば成長できる(E)」と新しい考えを持つことで、罪悪感を軽減できます。

マインドフルネスで感情にとらわれない練習

マインドフルネスとは、過去や未来にとらわれず「今この瞬間」に注意を向ける心のトレーニングです。

罪悪感に支配されているとき、「あのとき失敗した」「次もうまくいかないかも」と頭が未来や過去に飛んでいます。

呼吸や体の感覚に意識を向けることで、感情に飲み込まれずに距離を取る習慣をつけられます。

セルフコンパッション(自分への思いやり)を持つ

セルフコンパッションとは、「失敗したときも自分を責めず、優しく受け止める態度」を指します。

- 「誰にでもミスはある」

- 「自分だけがダメなわけじゃない」

といった言葉を自分にかけることで、過剰な罪悪感を和らげられます。

日常でできる実践的な工夫

心理学的な方法に加えて、日常生活の中でも取り入れやすい工夫があります。大切なのは「責任の境界線をはっきりさせる」ことと「小さな成功体験を積み重ねる」ことです。

セルフチェックで「自分の責任かどうか」を仕分ける

過剰な罪悪感を抱いたときには、次のように質問形式でセルフチェックすると役立ちます。

- これは本当に自分の行動が原因なのか?

- 他の要因(相手の都合・環境の変化)が関係していないか?

- 誰の責任なのかを冷静に分けられるか?

こうした習慣を持つことで、「自分のせいにしすぎるクセ」を少しずつ弱めていけます。

小さな成功体験を積み、自信を育てる

罪悪感が強い人は「自分はダメだ」という思い込みを持ちやすいものです。

そこで効果的なのが、日常の小さな成功を意識して記録すること。

- 期限通りにタスクを終えた

- 友人に一言感謝を伝えられた

- 少しでも前向きな行動ができた

こうした経験を積み重ねることで、自己肯定感が高まり「すべて自分の責任」という思考が弱まっていきます。

信頼できる人に相談して視点を広げる

一人で考えていると、どうしても思考が偏りやすくなります。そんなときは信頼できる友人や専門家に相談してみましょう。

他者の視点から「それはあなたの責任じゃないよ」と言ってもらえるだけでも、心の負担は軽くなります。

まとめ|自己責任化を理解し、過剰な罪悪感から自由になる

ここまで、自己責任化の意味・原因・悪影響・改善方法・日常での工夫について見てきました。最後に大切なポイントを整理します。

「自分のせいにしすぎる」ことを手放す大切さ

自己責任化は一見「責任感がある」ように見えますが、実際には心を追い詰め、不要な罪悪感を増やす原因になります。

自分の責任と他人の責任を切り分けることは、心の健康を守るうえでとても大切です。

心理学的アプローチで少しずつ思考を変えていく

- 認知行動療法(CBT)で考え方を修正する

- ABCDE理論で思い込みを言い換える

- マインドフルネスで感情と距離を取る

- セルフコンパッションで自分に優しく接する

これらを組み合わせれば、過剰な罪悪感を和らげる助けになります。

自分を追い詰めず、より健全に生きるヒント

- セルフチェックで「本当に自分の責任か」を確認する

- 小さな成功体験を積んで自信を育てる

- 信頼できる人に相談して、思考の偏りを修正する

こうした日常的な工夫を重ねることで、「なんでも自分のせいだ」と思うクセから少しずつ自由になれるのです。

👉 自己責任化を理解し、罪悪感から解放されることは、心を軽くし、安心して自分のやりたいことに取り組めるようになる第一歩です。