「自己肯定感が低い自分でも、向いてる仕事ってあるのかな?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

自分に自信がない、人と比べて落ち込む、職場でミスが怖い――。

自己肯定感が低いと、仕事選びでもつい消極的になってしまいますよね。

この記事では、心理学の視点を交えながら、自己肯定感が低い人に向いている仕事の特徴と具体的な職種をわかりやすく紹介。

さらに、自分に合う仕事の見つけ方や、気をつけたいポイントも丁寧に解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

自己肯定感が低いと仕事がつらくなる理由とは?

「どうせ自分なんて…」

そんな気持ちを抱えたまま働くのは、想像以上に大きなストレスになります。

自己肯定感が低い人は、仕事に対して以下のような悩みや困難を抱えやすい傾向があります。

自己肯定感が低い人の特徴と職場での悩み

自己肯定感が低い人の特徴は以下のようなものがあります。

- 自分に自信がない

- 他人からの評価に敏感

- ミスを極端に恐れる

- 褒められても「たまたま」と思ってしまう

- 周囲に合わせすぎて疲れる

このような傾向を持っていると、職場では次のような悩みが生じやすくなります。

- 上司のちょっとした言葉に傷つく

- 自分の意見が言えない

- 周りの目が気になって萎縮してしまう

- 同僚と比べて「自分はダメだ」と感じてしまう

つまり、日常的に心がすり減りやすいのが、自己肯定感の低い人の職場環境なのです。

自己肯定感の低さが仕事選びに与える影響

自己肯定感が低いと、仕事を選ぶときにも次のような影響が出ます。

- 「自分にできる仕事なんてない」と感じて選択肢を狭めてしまう

- チャレンジを避けて、消極的な選択をしがち

- 無理して「周囲が評価しそうな仕事」を選んでしまうことも

その結果、向いていない環境に飛び込んでさらに自信を失う…という悪循環に陥ることがあります。

自己肯定感が低い人が避けたほうがいい仕事の特徴

自己肯定感が低いうちは、次のような仕事は避けたほうが無難です。

- 成果や数字で厳しく評価される(例:営業職、ノルマ制の販売など)

- クレーム対応が多い(例:コールセンター)

- 常にスピードや完璧さを求められる(例:飲食業の忙しい厨房など)

- 上下関係や対人関係が厳しい職場(例:体育会系文化のある現場)

こうした職場では、ちょっとした失敗でも強い自己否定感に繋がりやすく、精神的に追い込まれるリスクが高いです。

まとめ

自己肯定感が低いと、「できていないこと」ばかりに目がいき、仕事がつらく感じてしまいがちです。

しかし、自分に合った職場環境を選ぶことで、そのストレスは大きく減らすことができます。

次章では、自己肯定感が低い人に「向いている仕事」にはどんな共通点があるのかを見ていきましょう。

自己肯定感が低い人に向いている仕事の共通点

自己肯定感が低い人でも、ストレスを感じにくく、少しずつ自信を積み上げていける仕事はあります。

重要なのは、「性格に合った仕事を選ぶこと」と「過剰な評価ストレスを避けること」です。

ここでは、向いている仕事に共通する特徴を4つ紹介します。

①人と比較されにくく、評価のストレスが少ない

職場での「競争」や「成果主義」は、自己肯定感が低い人にとって大きなプレッシャーになります。

そのため、他人と比べられにくい仕事は安心して取り組める傾向があります。

例:

- 成果がチーム単位で見られる仕事

- ノルマや営業成績がない職種

- 自分の作業が明確に分かれている現場系の仕事

こうした環境では、他人と比べるストレスが少なく、ミスを過度に責められにくいため、自分のペースで働きやすくなります。

②一人で黙々とできる・在宅でもできる

一人で集中できる作業や在宅ワークは、他人の視線や評価を気にせず働けるため、自己肯定感が低い人に特に向いています。

具体例:

- データ入力、文字起こし

- Webライティング

- 動画編集や画像加工

- 倉庫内作業や工場でのライン作業

「黙々と作業できる」「人とあまり関わらない」「評価されにくい」これらの要素が揃うと、精神的にとてもラクになります。

③感謝されやすく、小さな成功体験を積める仕事

自己肯定感を回復させるためには、「ありがとう」と言ってもらえる経験や、自分の力でできたと感じられる成功体験がとても重要です。

以下のような仕事は、直接感謝されやすく、自分の存在意義を感じやすいです。

例:

- 清掃スタッフ(職場や施設がきれいになって感謝される)

- 介護補助(「ありがとう」の言葉が直接届く)

- 配達や調理補助(形ある成果が分かりやすい)

自己肯定感が低い時期でも、「自分にもできる」「誰かの役に立てた」という実感を得やすい仕事です。

④静かな環境・安定したルーチンがある仕事

変化が激しくマルチタスクを求められる仕事よりも、決まった流れの中で、安定して働ける仕事の方が気持ちがラクになります。

例:

- 図書館スタッフ

- 植物管理・園芸補助

- 郵便仕分け

- 工場内の単純作業

こうした職場は、音や人間関係などの刺激が少なく、失敗への不安が少ないため、安心感を持って働くことができます。

まとめ

自己肯定感が低い人に向いている仕事には、以下のような共通点があります。

- 人と比べられにくい

- 一人で作業できる

- 感謝されやすい

- 静かで安定した環境がある

無理して自己肯定感を「高めよう」と頑張るより、自然と自信が育つ環境を選ぶことが大切です。

次の章では、心理学の視点から「なぜこのような仕事が向いているのか」を詳しく解説します。

心理学に学ぶ|自己肯定感の低さと職業適性の関係

自己肯定感が低い人にとって「向いている仕事」とは、単なる好みの問題ではなく、心理学的にも根拠がある選択です。

ここでは、自己肯定感に関連する3つの心理学理論から、適職のヒントを解説していきます。

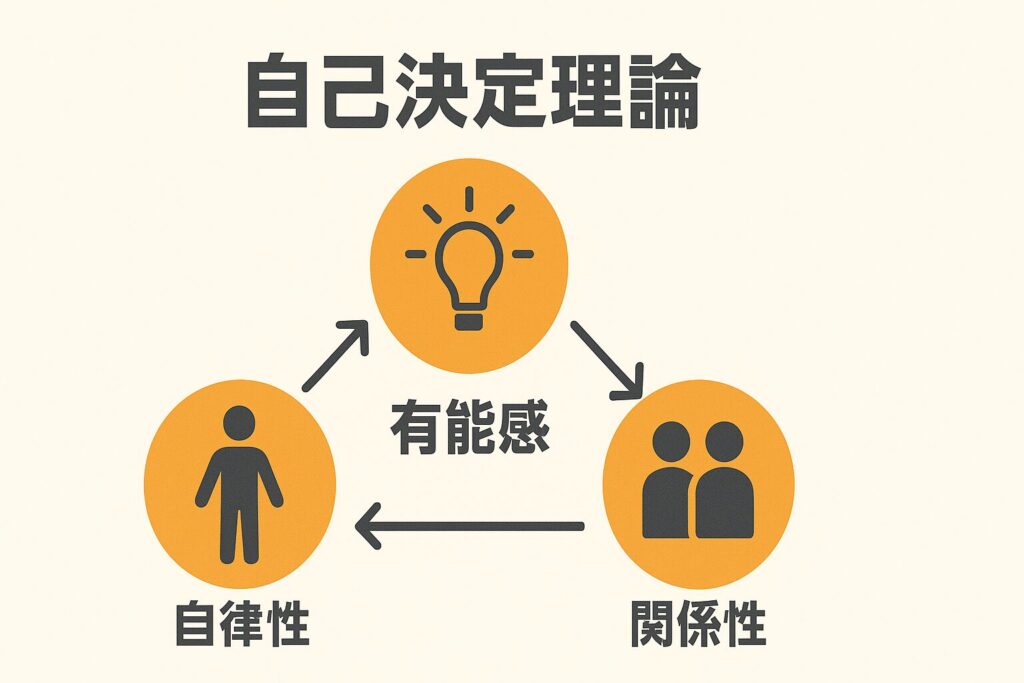

①自己決定理論:自律性と有能感を満たす職場とは

自己決定理論(Self-Determination Theory)は、心理学者デシとライアンによって提唱された理論で、「人がやる気を持って行動するには、3つの欲求が満たされる必要がある」とされています。

- 自律性(自分の意思で選び、動いている感覚)

- 有能感(自分にはできるという感覚)

- 関係性(他者とのつながり)

このうち、自己肯定感が低い人は、「自律性」や「有能感」が満たされにくい職場にいると、ますます自信を失ってしまうことがあります。

逆に、自分のペースでできる仕事や、小さな成功を積み重ねられる環境では、徐々にやる気も肯定感も育ちやすくなります。

②ビッグファイブ理論:外向性・神経症傾向との関係

ビッグファイブ理論では、人の性格を5つの因子で分類します。特に注目すべきは以下の2つです。

- 外向性(Extraversion):社交的でエネルギッシュかどうか

- 神経症傾向(Neuroticism):不安やストレスに敏感かどうか

この理論によれば、外向性が低く、神経症傾向が高い人ほど自己肯定感が低くなりやすいという傾向が見られます。

こうした人には、静かで刺激の少ない仕事、他者との比較が少ない環境が向いているとされます。

例:

- 倉庫作業

- 図書館業務

- 植物管理や軽作業系の在宅ワーク など

③認知行動療法(CBT)と「行動→感情→思考」の変化

認知行動療法(CBT)では、「行動を変えることで思考や感情も変化する」と考えます。

これはつまり、「自信がないから行動できない」のではなく、「少しでも行動することで、自信が生まれる」ということ。

たとえば、以下のような小さな行動からでも、ポジティブな変化は起こります。

- 1日1時間だけ集中して取り組める作業をする

- 誰かに感謝される経験をする

- タスクを終えて「自分でもできた」と思える体験を得る

これを繰り返すことで、自己肯定感の土台である「自己効力感(自分にはできる)」が少しずつ育っていくのです。

④自己受容と自己効力感を育てる仕事の選び方

「自己肯定感を上げなきゃ」と無理にポジティブになる必要はありません。

大切なのは、ありのままの自分を認める「自己受容」と、やってみたらできたという「自己効力感」を、少しずつ育てていくこと。

そのためには、以下のような考えで仕事を選ぶのがおすすめです。

- 「成果」より「安定」を重視する

- 自分の感覚で「落ち着ける」と思える職場を選ぶ

- 失敗しても大丈夫な職種や環境を選ぶ

これにより、仕事を通じて自然と自己肯定感が回復しやすくなります。

まとめ

心理学的な視点からも、自己肯定感が低い人に向いている仕事には明確な根拠があります。

- 自律性・有能感を満たす

- 外向性を求められず、ストレスが少ない

- 行動によって自信を育てられる

- 自己受容を妨げない安心できる環境

次の章では、こうした特徴をもとに、具体的にどんな職種が向いているのかを詳しく紹介していきます。

自己肯定感が低い人に向いている具体的な職種一覧

ここでは、これまで紹介してきた向いている仕事の特徴や心理学的な視点に基づいて、実際にどのような職種が自己肯定感が低い人に適しているのかを具体的に紹介します。

それぞれの職種の特徴やおすすめポイントもあわせて解説しますので、「自分にもできそう」と感じるものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

①一人作業で集中できる職種(外的評価が少ない)

人と比べられず、淡々と作業できる仕事は、自己肯定感が低い人にとって安心できる選択肢です。

| 職種 | 補足 |

|---|---|

| データ入力 | 定型作業でプレッシャーが少ない |

| 文字起こし | 音声を聞いて文字に起こす作業 |

| 工場のライン作業 | 繰り返し作業で熟練しやすい |

| 清掃スタッフ | 感謝されることも多く達成感もある |

| 倉庫作業(ピッキングなど) | 人との接触が少ない |

🔸 ポイント:

- 一人で集中しやすい

- 人間関係のストレスが少ない

- ミスに対するプレッシャーが少なめ

②自分のペースで進められる在宅ワーク

在宅ワークは、他人の目を気にせず、自分のリズムで働ける環境です。HSP気質や内向的な人にもおすすめです。

✅ 向いている職種例:

| 職種 | 補足 |

|---|---|

| Webライター | テキストで表現、自分の得意分野を活かせる |

| ブログ運営 | 収益まで時間がかかるが、自分の世界でできる |

| 動画編集 | クリエイティブなスキルを活かせるが人と関わりづらい |

| アフィリエイト | 自己表現とマーケティングの両立が可能 |

| デザイン制作 | 感性や丁寧さを活かせる(在宅OKの案件も多い) |

🔸 ポイント:

- 通勤不要、対面コミュニケーションが少ない

- 成果が明確に可視化される

- 在宅環境により安心感が得られる

③感謝されやすい仕事(役に立っている実感を得やすい)

「ありがとう」と言われる経験は、自己肯定感の回復に大きな効果があります。人と関わることが苦手でも、直接的なやさしさや誠実さが評価される仕事は向いている場合があります。

| 職種 | 補足 |

|---|---|

| 介護スタッフ(訪問・施設) | 大変だが、感謝されやすい |

| 調理補助・給食センター | 裏方だが「美味しかった」と言ってもらえる |

| 図書館スタッフ | 落ち着いた環境で知的貢献もできる |

| 郵便仕分け・配達スタッフ | 時間帯によっては静かで一人作業が多い。配達は人と接する場面があるものの、感謝される機会も多い。 |

| 福祉系の補助業務 | 対人だが強い自己主張が求められずやさしさが活きる |

🔸 ポイント:

- 社会的な役割を実感しやすい

- 他人からの感謝を得られやすい

- 仕事の意義を感じやすい

④自然・動物・モノを相手にする仕事(比較されにくい)

人間関係にストレスを感じやすい人には、人ではなく「環境」や「モノ」を相手にする仕事もおすすめです。

| 職種 | 補足 |

|---|---|

| 園芸・農業補助 | 自然とのふれあいが心を癒す |

| 動物介護・ペットホテルスタッフ | 言葉のいらない癒し効果がある |

| 古本・中古品の仕分け | 商品と向き合う仕事で感情的負担が少ない |

| リサイクルセンター作業員 | 淡々とこなす仕事で自己否定しにくい |

| 郵便配達・新聞配達 | 決められたルートを黙々とこなす |

🔸 ポイント:

- 感情的な摩擦が起きにくい

- 心が落ち着く環境で作業できる

- 丁寧な作業が評価される傾向がある

まとめ

自己肯定感が低い人に向いている職種には、以下のような共通点があります。

- 人と比べられにくい

- 静かで落ち着いた作業環境

- 感謝されたり成果が見える仕事

- 自分のペースで進められる業務

大切なのは、「頑張って変わること」よりも「自分に合った環境を選ぶこと」。

次の章では、実際にどうやって向いている仕事を見つけるか、注意点も含めてご紹介します。

向いている仕事の探し方と注意点

自己肯定感が低いと、「どんな仕事が自分に向いているのか分からない」「選び方がそもそも分からない」と悩む人が多いです。

この章では、無理せず自分に合った仕事を見つけるための考え方と注意点を解説します。

向いている仕事がわからないときの考え方

まず、「向いている仕事は、最初からわかるものではない」という前提を受け入れましょう。

自己肯定感が低いと、自分の得意や長所が見えにくくなることが多いため、以下のような視点が有効です。

✅ 自分を知るヒント:

- 「何が苦手か」よりも「何ならつらくないか」を考える

- 人と関わらない時間にホッとできるか → 一人作業向き

- 指示が明確なほうが落ち着くか → 定型業務向き

- ありがとうと言われた経験にやりがいを感じたか → 対人貢献系向き

「完璧に向いている仕事」ではなく、「負担が少なく、自分らしくいられる仕事」を探す意識が大切です。

自分の性格や感情傾向を活かした仕事選びのコツ

心理学では、自己肯定感の低さは「外向性」や「神経症傾向」などと関連しているとされています。

そのため、自分の性格を把握してから仕事を選ぶと、ミスマッチが減りやすくなります。

✅ 仕事選びのチェックポイント:

| 質問 | 向いている傾向 |

|---|---|

| 大勢と働くと疲れる? | 一人作業や小規模チームが◎ |

| 評価や競争が苦手? | 数字プレッシャーの少ない職場が◎ |

| 感情が振れやすい? | 安定したルーチン作業が◎ |

自己分析ツール(例:16Personalities、エニアグラム、ストレングスファインダーなど)を活用するのもおすすめです。

自己肯定感を高めるための仕事上の工夫(ジョブクラフティング)

「ジョブクラフティング」とは、与えられた仕事を自分に合うように工夫する働き方のこと。

これにより、たとえ今の仕事が完璧に合っていなくても、ストレスを減らし、やりがいや自信を高めることができます。

✅ 具体的な工夫例:

- 得意な作業を優先して担当するよう提案する

- 苦手な人とのやりとりは、チャットや書面で調整

- 1日のルーチンに「できたことリスト」を加えて達成感を得る

小さな工夫を積み重ねることで、「ここでも働けるかも」と思えるようになっていきます。

無理をしない転職活動・求人の見つけ方のポイント

自己肯定感が低い状態で転職活動をすると、「どうせ落ちる」「こんな自分にできるわけない」と自分を否定しがちです。

そんなときは、以下のポイントを意識してください。

✅ 求人探しのポイント:

- 「未経験歓迎」「スキル不問」と書かれた求人を中心に探す

- 求人票に「穏やかな職場」「丁寧な研修あり」といった文言があるかチェック

- 転職サイトだけでなく、ハローワーク・就労支援・相談窓口も活用する

また、「まずは短期やアルバイトから始めてみる」のも◎。

実際に働くことで見えてくる「自分に合う要素」を発見しやすくなります。

まとめ

向いている仕事を見つけるには、「自分の弱さに合わせて選ぶ」という視点がとても大切です。

「社会で活躍している人みたいにならなきゃ」と背伸びするよりも、

「自分らしくいられる職場」で少しずつ自信を取り戻すことが、遠回りのようで最も効果的な道かもしれません。

次の章では、最後にこの記事のまとめとして、考え方のポイントを整理してお伝えします。

まとめ:自己肯定感が低くても、自分に合った仕事は必ずある

「自分にできる仕事なんてない」

「どこへ行っても怒られそうで怖い」

自己肯定感が低いと、そんなふうに感じてしまうのは自然なことです。

でも、世の中には“あなたに合った仕事”が確実に存在します。

無理に背伸びしたり、人と比べたりしなくても大丈夫。

大切なのは、あなたの「相性」と「小さな成功体験」を大事にすることです。

自分を責めるより「相性」で選ぶことが大切

就職や転職でつまずいた経験があると、「自分がダメだった」と思いがちです。

でも、実際は「その仕事が合っていなかっただけ」かもしれません。

たとえば:

- 明るく元気な接客が苦手 → 黙々と作業する仕事が向いている

- 他人の目が気になる → 在宅ワークや裏方業務が快適に感じられる

- 自信が持てない → 感謝されやすい仕事で自己効力感が得られる

向いていない仕事で傷つくより、自分に合った仕事で自信を取り戻す方がずっと価値があります。

まずは小さく始めて、少しずつ自信を積み上げよう

いきなり理想の職場や仕事に出会うのは難しいかもしれません。

だからこそ、「これならやれそうかも」と思える小さな一歩から始めてみてください。

- 短時間の仕事から始めてみる

- 在宅のスキル習得や副業にチャレンジしてみる

- 感謝されやすい活動(ボランティアや身近な手伝いなど)をしてみる

このような行動は、「やればできた」という小さな成功体験につながり、自己肯定感を回復させる大きな力になります。

仕事は「人生の多くの時間を費やす場所」だからこそ、無理をせず、自分らしくいられる環境を選ぶことがとても大切です。

「自分に合った仕事」はきっとあります。

自分に合った働き方を見つけるためのおすすめツールと参考情報

ここでは、自分に合う仕事や働き方を見つけるヒントになる情報源やサービスを、ジャンル別に紹介します。

✅ 書籍:自分を知り、安心できる働き方を学ぶ

- 『自己肯定感の教科書』中島輝

→ 自己肯定感を高めるための具体的な方法と、気持ちがラクになる習慣が学べます。

✅ Webサイト:性格に合う仕事を診断・発見

- 16Personalities

→ 性格タイプに応じた向いている働き方が分かる無料ツール。自己分析のきっかけにも◎

✅ アプリ:感情を整えながら、前向きに動き出す

- Awarefy

(アウェアファイ)

(アウェアファイ)

→ マインドフルネスや自己理解に役立つ音声ガイドつきの習慣化アプリ。心が整うことで仕事への姿勢も前向きに。

✅ 関連サービス:無理のない働き方や転職をサポート

- サポステ(地域若者サポートステーション)

→ 働くことに不安を感じる人のための、無料の相談・職業体験・就職支援が受けられる厚生労働省委託の支援機関。