「最近なんだか気分が落ち込みやすい」「理由もなくイライラする」「やる気が出ない」──そんなふうに、メンタルが不安定な状態に悩んでいませんか?

ストレス社会のなかで、心が疲れてしまうのは誰にでもあること。でも、「とにかく安定させたい!」と思っても、何から始めればいいのか迷いますよね。

この記事では、心理学や医学の分野で効果が認められている科学的なメンタルケアの方法を7つ厳選してご紹介します。

認知行動療法(CBT)やマインドフルネス、セルフコンパッションなど、初心者でも今日から実践できる方法ばかりです。

さらに、自分に合ったケアの選び方や、やってはいけないNG習慣、理論の背景まで、わかりやすく解説しています。

あなたの心を整えるヒントがきっと見つかりますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

メンタルを安定させるには?まず知っておきたい3つの基本視点

なぜメンタルは不安定になるのか?

「なんだか不安定」「理由もなく落ち込む」「すぐイライラする」

こんな状態に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。

メンタルが不安定になる原因は、多くの場合、以下のような複数の要素が重なっていることが多いのです。

- ストレスの蓄積(仕事・人間関係・将来への不安など)

- 睡眠不足や食事の乱れによる体調悪化

- 思考の偏り(自分責め・悲観的な見方)

- 感情の抑圧や爆発

つまり、メンタルの不調は「気合い」や「根性」でどうにかなるものではなく、心と体と考え方が影響し合っているということをまず理解することが大切です。

感情・思考・行動はつながっている(CBTの考え方)

認知行動療法(CBT)では、私たちの感情・思考・行動は三角形のように相互に関係していると考えます。

たとえば…

- ネガティブな出来事が起こる

↓ - 「どうせ自分なんてダメだ」という思考が浮かぶ

↓ - 落ち込みや不安という感情が生まれ

↓ - 人と会いたくない、動けないなどの行動につながる

このサイクルが続くことで、どんどんメンタルが不安定になっていきます。

しかし逆に、思考を少しだけ変えることで感情も行動も変わっていくのが、この理論の強みです。

科学的メンタルケアが注目される理由

メンタルケアと聞くと、「スピリチュアルな方法」や「なんとなく効きそうな話」が多い印象を持つ人もいるかもしれません。

しかし、近年では心理学・脳科学・医学の分野から「科学的に効果がある」とされるメンタルケアが注目されています。

その理由は次の通りです:

- 効果が実証データに基づいているため、安心して取り組める

- 誰にでも再現できる明確な方法が多い

- 短期的にも効果が出やすい(例:呼吸法やマインドフルネス)

- 医療や教育の現場でも標準的に活用されている

この記事では、こうした科学的な理論に基づいたメンタルケアを、初心者でもわかりやすく紹介していきます。

科学的に効果があるメンタルケア7選|今日からできる習慣と理論

ここでは、科学的な根拠に基づいたメンタルケアの方法を7つご紹介します。いずれも世界的に研究が進んでおり、信頼性が高く、自宅でも実践可能です。

✅ 【① 認知行動療法(CBT)】:考え方のクセを整える

科学的根拠:★★★★★(非常に強い)

- 世界中で最も広く用いられている心理療法のひとつ。

- うつ、不安障害、PTSD、睡眠障害など多くの疾患で効果が確認されている。

- WHOや日本の厚労省のガイドラインにも記載。

✅ 【② マインドフルネス】:今ここに集中し、不安を減らす

科学的根拠:★★★★☆(強い)

- MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)、MBCT(マインドフルネス認知療法)など臨床プログラムが多数存在。

- ストレス軽減・うつ・不安・再発予防に有効とされ、多数の論文あり(例:JAMA, Lancet)。

- 脳科学の分野でも瞑想の効果が研究されている。

✅ 【③ セルフコンパッション】:自分を責めずに受け入れる

科学的根拠:★★★☆☆(中程度〜強い)

- Kristin Neff博士による理論と研究が有名。

- ストレス・自己批判・うつ・不安の軽減に関連する複数の研究あり。

- マインドフルネスと組み合わせることで相乗効果あり。

✅ 【④ 感情コントロールスキル(情動調整)】

科学的根拠:★★★☆☆(中程度〜強い)

- 情動調整(Emotion Regulation)は、うつ・不安・パーソナリティ障害などの介入で重視されている。

- 弁証法的行動療法(DBT)やACTでもトレーニング対象になるスキル。

- 感情の「認識・受容・距離の取り方」の訓練として有効。

✅ 【⑤ 呼吸法・リラクゼーション法】

科学的根拠:★★★☆☆(中程度〜強い)

- 深呼吸・漸進的筋弛緩法(PMR)・自律訓練法などが古くから研究対象。

- 自律神経のバランス調整・不安軽減に効果あり。

- うつ・パニック障害・不眠などへの補助的効果が認められている。

✅ 【⑥ 小さな成功体験で自己効力感を高める】

科学的根拠:★★★☆☆(中程度〜強い)

- バンデューラの「自己効力感理論」に基づき、行動の継続・ストレス耐性に直結。

- 認知行動療法や行動活性化療法でも重要な考え方。

- 成功体験の積み重ねが自己肯定感や回復力を高めるとされる。

✅ 【⑦ ポジティブ心理学的アプローチ(感謝・強みの活用)】

科学的根拠:★★★☆☆(中程度〜強い)

- セリグマンらによるポジティブ心理学に基づく方法。

- 「感謝日記」「3つの良いこと」「VIA強み診断」など、多数の実証研究あり。

- うつ傾向の軽減、幸福感・満足度の向上に関連する論文多数。

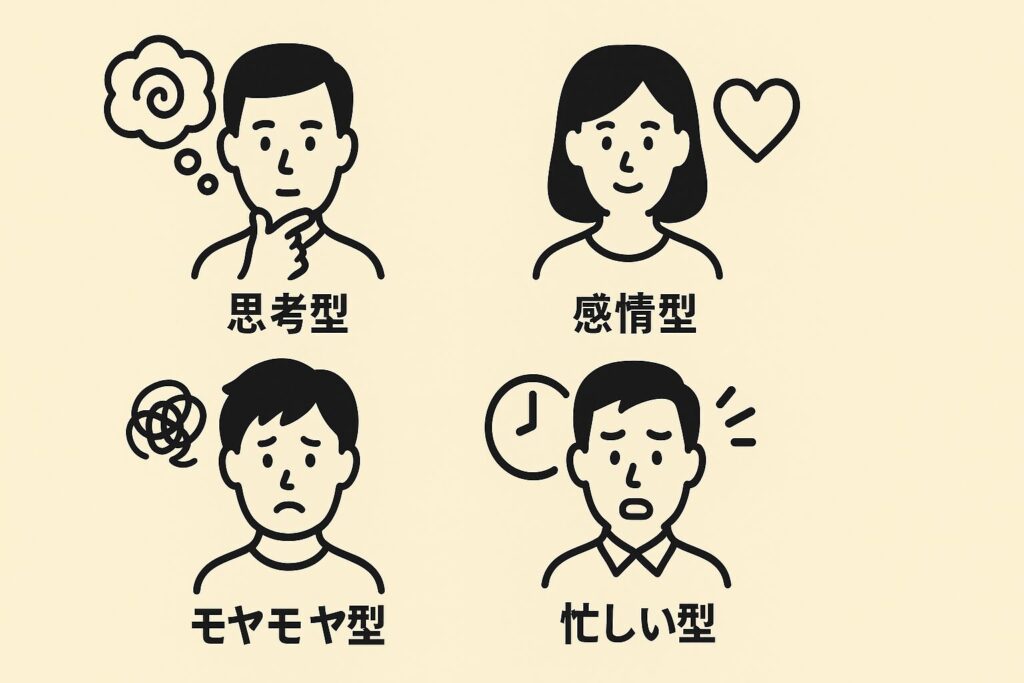

タイプ別おすすめケア|自分に合った方法の選び方

「メンタルケアの方法は分かったけど、結局どれをやればいいの?」

そんな疑問を抱く方は多いかもしれません。

ここでは、自分の性格や悩みの傾向別に、特におすすめのメンタルケアを紹介します。どれも前章でご紹介した科学的な手法をベースにしています。

考えすぎ・自責が強い人は?

✅ おすすめ:認知行動療法(CBT)・セルフコンパッション

「なんであんなこと言っちゃったんだろう」「全部自分のせいだ」

と、頭の中でぐるぐる反省してしまうタイプの人は、思考のクセに気づき、修正するスキルが必要です。

- CBTで自動思考を見つめ直す

- セルフコンパッションで自分への責めをやわらげる

という組み合わせがとても効果的です。

感情に振り回されやすい人は?

✅ おすすめ:マインドフルネス・感情コントロールスキル(情動調整)

すぐイライラしたり、急に不安になったり…。感情の波が激しいタイプの人には、自分の感情を客観的に見る力が求められます。

- マインドフルネスで「今、何を感じているか」に気づく

- 感情を認識し、切り離して扱うスキルを習得する

ことで、感情の暴走に巻き込まれにくくなります。

モヤモヤが続くけど原因が分からない人は?

✅ おすすめ:ジャーナリング・ポジティブ心理学的アプローチ

「なんだかずっと気分が晴れない」「原因が分からないけどつらい」

そんな漠然としたモヤモヤには、言語化する作業や視点の転換が効果的です。

- ジャーナリング(気持ちを書き出す)で心を整理する

- 感謝日記や強みに注目するポジティブ心理学で心の視点を変える

というアプローチがおすすめです。

忙しくてケアに時間をかけられない人は?

✅ おすすめ:呼吸法・1分間マインドフルネス・小さな成功体験の積み重ね

「仕事・家事・育児で自分の時間がない…」という人でも、数分でできるメンタルケアがあります。

- 深呼吸(4-7-8呼吸など)を1日数回

- 食事中や歩いている間にマインドフルネスを取り入れる

- 今日できた小さな行動を1つだけ記録する

など、“すき間時間で整える”方法を取り入れましょう。

科学的メンタルケアの理論をやさしく解説

ここでは、前章までに紹介したメンタルケアの背後にある心理学的な理論やモデルを、初心者にもわかりやすく解説していきます。

方法だけでなく、「なぜ効くのか」を知ることで、より納得して実践できるようになります。

認知行動療法(CBT)とは?初心者向けの理解法

認知行動療法(CBT)は、「物事の捉え方」と「行動の仕方」を見直すことで心の状態を整える方法です。

うつ・不安・強迫性障害・PTSDなど幅広い問題に効果があると証明されており、世界的に最もエビデンスが豊富な心理療法のひとつです。

CBTでは、以下のような考え方を重視します:

- 思考 → 感情 → 行動は連鎖している

- 自動的に浮かぶ「思い込み」や「思考のクセ」に気づく

- それを現実的な視点に置き換える練習をする

例:「またミスした=自分はダメだ」→「誰でもミスはある。次に活かせばいい」

マインドフルネスと瞑想の違いと共通点

マインドフルネスと瞑想はよく混同されますが、関係は以下の通りです:

- 瞑想(Meditation):広義には心を落ち着け集中する技法の総称

- マインドフルネス:その中でも特に「今この瞬間」に意識を向けるもの

つまり、マインドフルネスは瞑想の一種ですが、「姿勢を正して静かに座る」だけでなく、日常の行動にも応用できるのが特徴です。

● 共通点:

- 意識のトレーニングである

- ストレスや不安を軽減する効果がある

● 違い:

- マインドフルネスは「評価せず、今の状態に気づく」ことが中心

- 瞑想には宗教的・精神的目的を含むものもある

セルフコンパッションの構成要素と効果

セルフコンパッションは、自己批判をやわらげ、ストレスや落ち込みから回復する力を育てる考え方です。

Kristin Neff博士によって提唱され、研究により多くの効果が認められています。

構成要素は以下の3つ:

- 自己への優しさ(Self-kindness):失敗しても自分を責めず、労わる

- 共通の人間性の理解(Common humanity):「失敗は誰にでもある」と受け入れる

- マインドフルネス(Mindfulness):自分のつらさを客観視して、押しつぶされないようにする

実践すると、以下のような効果があります:

- 自己批判の軽減

- 不安・うつの症状の緩和

- 人間関係のストレスに強くなる

- 自己肯定感の回復

ポリヴェーガル理論・自己効力感・レジリエンス理論の概要

🧠 ポリヴェーガル理論(自律神経と安心感)

Stephen Porgesが提唱した理論で、「人が安心して落ち着くには、副交感神経(迷走神経)が鍵になる」とするもの。

深呼吸や人とのつながりが、「安全モード」の神経系を活性化すると言われています。

💪 自己効力感(Self-Efficacy)理論

心理学者バンデューラが提唱。「自分にはできると思えることが、行動や回復の力になる」という考え方。

成功体験を積むことが、メンタルを強くします。

🌱 レジリエンス理論(心の回復力)

ストレスや困難から立ち直る力をレジリエンスと呼びます。これは「特別な人が持つ力」ではなく、習慣や環境で育てられるもの。

自己効力感・ポジティブな関係性・意味づけ力などが高い人ほど、レジリエンスも高くなる傾向があります。

メンタルを安定させるために、やってはいけないNG習慣

メンタルケアというと「何をすればいいか」に注目しがちですが、実は「何をやめるか」も同じくらい大切です。

ここでは、メンタルを不安定にさせやすい代表的なNG習慣を4つご紹介します。

心の安定を目指すなら、まずは無意識にやってしまっている行動に気づくことから始めましょう。

自分を責める癖を放置している

「自分はダメだ」「どうしてこんなこともできないんだ」――

こうした自己批判の習慣は、メンタルの大敵です。

- 落ち込みや不安を悪化させる

- 行動意欲が下がる

- 他人の目を過度に気にするようになる

といった悪循環につながります。

この状態を放置すると、自信喪失や慢性的なストレス状態に陥ってしまうリスクがあります。

→ 対策:セルフコンパッションで「責める」から「いたわる」へ。

自分に優しくすることは、甘えではなく立派なメンタルケアです。

寝不足や栄養バランスの崩れ

心と体はつながっています。

睡眠・食事・運動の乱れは、脳の働きを鈍らせ、ストレス耐性を下げる原因に。

- 寝不足になると、感情をコントロールする前頭前野がうまく働かなくなる

- 栄養不足や血糖値の乱れは、イライラ・だるさ・集中力の低下を招く

日々の生活習慣は、心の土台そのものです。

→ 対策:

- 7時間以上の睡眠

- 朝食・昼食でしっかり栄養を摂る

- 水分をこまめに取る

など、基本的な生活リズムの見直しから始めましょう。

ストレス対処が感情的・回避的になっている

ストレスを感じたとき、ついやってしまいがちなNGパターンがあります:

- 怒りを爆発させる

- お酒やスマホで気を紛らわせ続ける

- 問題から逃げる・先延ばしする

こうした感情的・回避的なストレス対処は、一時的に楽になりますが、長期的には状況を悪化させやすい傾向があります。

→ 対策:

- ストレスに気づき、「自分に今何が起きているか」を観察する

- 問題焦点型 or 意味づけ型のコーピングを意識する(※前向きに対処する考え方)

SNSでの比較・情報過多で疲弊している

無意識のうちに、自分と他人を比べていませんか?

- SNSで成功者を見るたびに落ち込む

- 他人の幸せな投稿にイライラする

- 情報を探しているうちに逆に不安が増す

これらは、比較疲れ・情報疲れによるストレスです。特に真面目な人ほど陥りやすい傾向があります。

→ 対策:

- SNSの利用時間を減らす(1日〇分と決める)

- 自分の心がざわつくアカウントはミュートや非表示に

- 情報の「質」を選び、必要以上に探さない

まとめ|自分に合ったメンタルケアで、安定した心を取り戻そう

ここまで、科学的に効果があるメンタルケアの方法と、それぞれの理論や活用法を紹介してきました。

最後に、実践を始めるうえで大切な考え方と、行動に移すためのポイントをお伝えします。

迷ったら、まずは1つだけ試してみよう

「どれも良さそうだけど、結局どれから始めればいいの?」

そう悩む方も多いはずです。

そんなときは、“今の自分にとっていちばん気になる方法”を1つだけ選んで、小さく始めてみてください。

- 5分の深呼吸でもOK

- 1つだけ思考を書き出してみるのもOK

- 寝る前に「今日よかったこと」を3つ書くだけでもOK

重要なのは「完璧にやること」ではなく「始めること」です。

試してみて「なんか合わないな」と思ったら、別の方法に切り替えて大丈夫です。

継続することで安定感は育っていく

メンタルケアは、筋トレと同じで続けることで少しずつ効果が出てくるものです。

「すぐに変わらない」と焦らず、気づいたときに戻ってこれる“心の習慣”として取り入れていくことが大切です。

- 気分が落ちたときの「戻し方」を知っておく

- 調子が良いときも、ケアを続ける意識を持つ

- 数週間〜数ヶ月という長い目で見ていく

こうした積み重ねが、心の安定感・回復力(レジリエンス)を育ててくれます。

本当に限界のときは、専門家に頼ることも大切

どんなにセルフケアを頑張っていても、自分だけではどうにもならない時期もあります。

そんなときは、無理せず専門家の手を借りることも選択肢に入れてください。

- 心療内科・精神科

- 公的な「こころの相談窓口」

- 臨床心理士やカウンセラー

- オンライン相談サービス

「人に頼る=弱さ」ではありません。

むしろ、適切なサポートを受けることこそ、回復への一歩です。