「どうしていつも同じような失敗を繰り返してしまうんだろう?」

「頑張っているのに、なぜか生きづらさが消えない…」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

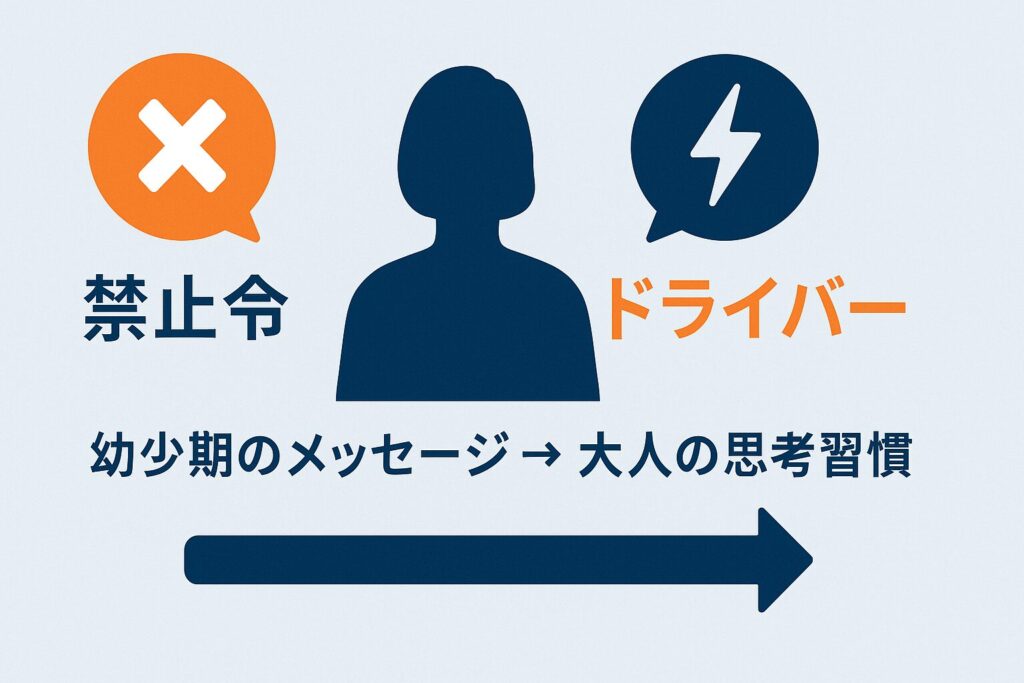

その原因のひとつが、幼少期に無意識のうちに作られる人生脚本かもしれません。人生脚本とは、心理学者エリック・バーンが提唱した概念で、子どもの頃に受け取った「してはいけない(禁止令)」や「〜すべきだ(ドライバー)」といったメッセージが、大人になっても行動や思考を縛る“心の台本”のこと。

この記事では、

- 人生脚本の意味と仕組み

- 禁止令やドライバーが生きづらさを生む理由

- 脚本の代表的な種類と特徴

- 批判的な意見や限界

- そして書き換えるための具体的なステップ

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

人生脚本とは?意味と心理学的な定義

私たちは日常の中で「どうしていつも同じような失敗を繰り返してしまうんだろう?」と感じることがあります。

その背景にあるのが、人生脚本(Life Script)という心理学の考え方です。

人生脚本とは、幼少期の経験や親からのメッセージによって無意識に作られ、大人になっても私たちの考え方や行動を方向づける“心の台本”のことです。

交流分析(TA)で提唱された「人生の台本」という考え方

- この概念は、心理学者エリック・バーンが提唱した交流分析(Transactional Analysis, TA)から生まれました。

- 交流分析では、人間の心のやり取りを「親・大人・子ども」という3つの心の状態に分けて理解します。

- バーンは「人は子どもの頃に自分の人生のシナリオ(台本)を書き、それを大人になって演じ続けている」と説明しました。

→ つまり、幼少期に決めた無意識のルールが、大人になっても私たちを動かしているというのです。

幼少期の経験が無意識の思考や行動に影響する仕組み

- 子どもは親や周囲からの言葉や態度を受け取りながら、「自分はこうあるべき」「こうしないと愛されない」と無意識に決めていきます。

- 例えば、親から「泣くな」と言われ続けた子は「感情を出してはいけない」という脚本を持ちやすくなります。

- こうして形成された脚本は、自己認識や人間関係、仕事の選択など、人生のさまざまな場面で繰り返し影響を及ぼします。

人生脚本・メンタルブロック・認知の歪みの違い

似たような心理学用語もあるので、違いを整理してみましょう。

- 人生脚本:人生全体を通じて繰り返される“無意識のシナリオ”

- メンタルブロック:特定の行動を妨げる心の壁(例:プレゼンで過去に失敗した→次も怖くて話せない)

- 認知の歪み:物事を偏った解釈で捉えてしまうクセ(例:「少し失敗した=自分はダメだ」)

👉 人生脚本はもっと広い「人生全体の流れ」に影響を与える概念であり、他の心理的要素と重なり合いながら私たちの行動を形づくっています。

人生脚本が生まれる背景|幼少期の禁止令とドライバー

人生脚本は、子どもの頃に親や周囲の大人から受け取った無意識のメッセージによって形づくられます。

その中でも特に重要なのが、「禁止令」と「ドライバー」です。これらは私たちの心に深く染み込み、大人になっても行動や選択を縛り続けることがあります。

禁止令とは?「〜してはいけない」という無意識の刷り込み

- 禁止令(Injunction)は、幼少期に親や大人から無意識に受け取る「やってはいけない」というメッセージです。

- 言葉だけでなく、態度や雰囲気を通じても伝わります。

代表的な例:

- 「成功してはいけない」 → 出世や挑戦にブレーキをかける

- 「感情を表してはいけない」 → 喜怒哀楽を抑え込み、人間関係がぎこちなくなる

- 「目立ってはいけない」 → 自分を前に出すことが苦手になる

禁止令は、子どもにとっては生き延びるためのルールでしたが、大人になっても残ることで「生きづらさ」を生む要因となります。

ドライバーとは?「〜すべきだ」という命令的メッセージ

- ドライバー(Driver)は、禁止令の裏返しのような存在で、「〜しなければならない」という強制的なメッセージです。

- 子どもの頃に「親に認めてもらうため」や「見捨てられないため」に身につけることが多いです。

代表的な5つのドライバー:

- がんばれ(常に努力し続けろ)

- 完璧であれ(失敗は許されない)

- 人を喜ばせろ(他人の期待を最優先せよ)

- 急げ(常にスピードを求められる)

- 強くあれ(弱音や感情を見せるな)

これらは一見「良いこと」に見えますが、過剰になると心を追い詰めてしまいます。

生きづらさにつながる「やってはいけない」「やるべき思考」

- 禁止令は「やってはいけない」思考をつくり、ドライバーは「やるべきだ」思考を強化します。

- その結果、自分の本音や欲求を押し殺し、他人の期待に合わせる生き方になりがちです。

例:

- 「感情を出してはいけない」+「強くあれ」 → 本音を出せず人間関係で孤独に

- 「成功してはいけない」+「がんばれ」 → 努力しても成果を素直に受け取れない

人生脚本の代表的な種類と特徴

人生脚本は人によって形が異なりますが、心理学ではいくつかの典型的なパターンが整理されています。

これを知ることで「自分はどんなシナリオを生きているのか?」を客観的に振り返るきっかけになります。

勝者の脚本・敗者の脚本・平凡の脚本

- 勝者の脚本

自分を価値ある存在と信じ、困難にも挑戦できるシナリオ。成功や成長を実現しやすい。 - 敗者の脚本

「自分はダメだ」「どうせ失敗する」という思い込みが強いシナリオ。挑戦を避けたり、同じ失敗を繰り返しやすい。 - 平凡の脚本

リスクを避け、安定や現状維持を重視するシナリオ。大きな失敗はしないが、成長や変化の機会を逃しやすい。

👉 この3つは「人生をどんな方向性で進めているか」をシンプルに整理した代表的分類です。

犠牲者・反逆者・サバイバーなどのシナリオ例

さらに細かい脚本もあります。

- 犠牲者の脚本:自分の欲求を抑えて他人に尽くす。「他人を優先しないと愛されない」と信じやすい。

- 反逆者の脚本:権威やルールに逆らうことに価値を置く。自由を得やすい反面、衝突が多く孤立することも。

- サバイバーの脚本:困難な環境で生き延びることに集中するシナリオ。強さはあるが、安心感や満足感を持ちにくい。

- 犠牲的勝者の脚本:成功はするが、その裏で健康や人間関係を犠牲にしてしまうタイプ。

👉 脚本は「完全に1つ」ではなく、複数の要素が混ざり合うこともあります。

自分の人生パターンをセルフチェックする方法

自分の脚本を知るには、次のような問いを投げかけてみましょう。

- 「私は成功していいと思っているか?それとも罪悪感があるか?」

- 「人に頼らず強くあろうとしていないか?」

- 「自分の気持ちより相手を優先するクセはないか?」

- 「人生で繰り返している失敗やパターンは何か?」

紙に書き出すだけでも、自分の無意識の脚本が見えやすくなります。

人生脚本への批判的な意見と限界

人生脚本は「生きづらさの背景を理解するヒント」として役立つ一方で、心理学の世界では批判的な意見や限界も指摘されています。

ここでは代表的な3つの視点を整理します。

科学的エビデンスが不足しているという指摘

- 人生脚本は交流分析(TA)から生まれた概念で、臨床の現場では活用されてきました。

- しかし、統計的データや実験による裏付けは少ないのが現状です。

- 認知行動療法(CBT)やスキーマ療法と比べると、学術的研究の数や信頼性では劣るとされます。

👉 「人生脚本はあくまで比喩的なモデル」と捉え、万能の理論とは思わないことが大切です。

幼少期決定論に偏りすぎるリスク

- 人生脚本は「幼少期の体験が人生を決定づける」と説明されることが多いです。

- もちろん子ども時代の影響は大きいですが、大人になってからの経験や環境要因も人生に強く影響するのは事実です。

- 幼少期に原因を求めすぎると、「私はこう育ったから一生変われない」と諦めにつながる危険もあります。

占いや自己啓発と混同されやすい点に注意

- 「人生の台本」という表現がキャッチーなため、スピリチュアルや占い的な言説と混ざりやすいという問題もあります。

- 実際に「潜在意識を書き換えれば全て解決する」といった誇張された自己啓発に利用されることもあります。

- そのため「人生脚本=怪しい」と批判的に受け止める人も少なくありません。

🔑 まとめると

人生脚本は自己理解のツールとしては役立ちますが、

- 科学的根拠が弱い

- 幼少期に偏りすぎる

- スピリチュアルと混同されやすい

といった限界があるため、「絶対的な真理」ではなく参考になる一つの考え方として取り入れるのが安心です。

人生脚本を書き換えるための具体的な方法

「禁止令」や「ドライバー」によって作られた人生脚本は、無意識のうちに私たちの行動を縛ります。

しかし、それは気づきと実践によって書き換えることが可能です。ここでは初心者でも取り組めるステップを紹介します。

ステップ1:禁止令・ドライバーを書き出す

- まず、自分の中にある「やってはいけない」「〜すべき」を紙に書き出します。

- 例:

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

- 「常に努力しなければならない」

- 「感情を出してはいけない」

- 書き出すことで頭の中の“ぼんやりした思い込み”を可視化できます。

ステップ2:反論や多角的な視点で再評価する

- 書き出した禁止令・ドライバーに対して「本当にそうだろうか?」と問い直します。

- 例:

- 「人に迷惑をかけてはいけない」→「人間関係はお互い様。迷惑を全くかけない人はいない」

- 「完璧でなければならない」→「完璧よりも“適度に終わらせる力”が大事なときもある」

- 他人の立場や未来の自分から見たらどう思うか、といった視点を持つと効果的です。

ステップ3:「やってもいい」「やらなくてもいい」への転換

- 固定観念を柔らかく書き換えてみます。

- 例:

- 「感情を出してはいけない」→「感情を出してもいい」

- 「人を喜ばせなければならない」→「喜ばせなくてもいい」

- これは「全て逆にすればいい」という単純な話ではなく、自分が納得できる新しい選択肢を増やすための転換です。

ステップ4:行動を変えて検証する

- 新しい考え方を少しずつ行動に移し、結果を観察します。

- 例:

- 「頼ってはいけない」と思っていた人が、勇気を出して小さなことを友人に頼んでみる

- 「休んではいけない」と思っていた人が、休日にあえて何もせず過ごしてみる

- その結果「大丈夫だった」と体感できれば、古い脚本は弱まり、新しい選択肢が自然と身につきます。

人生脚本を見直すことで得られるメリット

「禁止令」や「ドライバー」に縛られたまま生きていると、無意識のうちに自分を制限してしまいます。

一方で、人生脚本を見直し書き換えることができれば、自由度が増し、より自分らしい人生を歩むことが可能になります。ここでは代表的なメリットを紹介します。

自分らしい選択ができるようになる

- 「やってはいけない」「〜すべき」という無意識の縛りが減ることで、自分の価値観や本音に基づいた選択ができるようになります。

- 例:

- 「安定した仕事に就かないといけない」→「本当にやりたい仕事を選んでもいい」

- 「人を優先しないと愛されない」→「自分を大切にしてもいい」

- 人生の方向性を「他人の期待」ではなく「自分の納得感」で決められるようになります。

人間関係や自己肯定感の改善につながる

- 禁止令やドライバーは人間関係の中で強く働きます。

- 「感情を出してはいけない」→ 本音を言えずに孤独を感じやすい

- 「人を喜ばせろ」→ 他人に振り回されやすく疲れる

- これらを見直すことで、素直に気持ちを伝えられる関係性を築けたり、他人に依存しない安定した自己肯定感が育まれます。

自由で納得感のある生き方を実現できる

- 人生脚本には、知らず知らずのうちに自分を縛り、苦しめるものもあります。そうした「自分に悪影響を与える人生脚本」を手放すことで、生きやすさを取り戻せます。

- その結果、

- 失敗を恐れず挑戦できる

- 自分のペースで生きられる

- 他人に左右されない「納得感」を得られる

といった変化が起こります。

🔑 まとめ

人生脚本を見直すことは、「生きづらさを減らす」だけでなく、自分らしい選択・健全な人間関係・納得感のある生き方につながります。