「どうでもいいことなのに、なぜかずっと気になってしまう…」

そんな風に、過去の一言や小さな出来事を何度も思い出してモヤモヤすることはありませんか?

「考えても仕方ない」と分かっているのに止められない。

本記事では、心理学と脳科学の視点から「どうでもいいことを気にしてしまう理由」を徹底解説。

前頭前野や扁桃体など脳の働き、情報ギャップ理論、ストレス脆弱性モデルなどをわかりやすく紹介しながら、

最後には「気にしすぎ脳」を整えるための実践的なリセット法もお伝えします。

「気にしすぎる自分」を責めるのではなく、脳と心のメカニズムを理解することで、

もっとラクに、もっと穏やかに過ごせるようになるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「どうでもいいこと」が頭から離れないのか|心理的メカニズムを解説

「どうでもいいことなのに、ずっと気になる」「もう忘れたいのに、頭の中で繰り返し思い出してしまう」──そんな経験はありませんか?

実はこれ、脳の仕組みと心理のクセが重なって起きている自然な現象です。

ここでは、その背後にある心理的メカニズムを4つの理論から分かりやすく解説します。

① 注意のフィルターが壊れると“取るに足らない情報”まで入ってくる

私たちの脳は、毎秒数百万もの情報を受け取っています。

その中から「必要な情報」だけを選ぶ働きをしているのが、選択的注意(Selective Attention)です。

しかし、疲労やストレスが溜まると、前頭前野(判断・集中を司る部分)のフィルター機能が弱まり、

本来ならスルーできるような小さな出来事まで気にしてしまうのです。

たとえば、仕事で疲れているときに誰かの何気ない一言がやけに刺さる──

これは、脳の「取捨選択スイッチ」がオフになっている状態です。

✅ ポイント

- 前頭前野が弱ると“どうでもいい情報”も拾ってしまう

- 注意の優先順位が崩れ、「重要度の低い刺激」に過敏になる

② 脳は“未完了のこと”を手放せない(ツァイガルニク効果)

心理学者ブリューマ・ゼイガルニクの研究によると、

人は「完了したこと」よりも「途中のまま終わっていないこと」をよく覚えているそうです。

これはツァイガルニク効果と呼ばれ、脳が“未完了タスクを完了させたい”という性質を持っているからです。

たとえば、

- 「あのときの発言、どういう意味だったんだろう?」

- 「返信しようと思ってまだしてない」

そんな小さな“引っかかり”が頭から離れないのは、脳が「まだ終わっていない」と感じているからです。

✅ ポイント

- 未解決・未完了のことは脳内で「処理中」になり続ける

- “気になること”を書き出すだけでも解消されるのは、脳が完了したと錯覚するから

③整合性を求める心理が働く(認知的不協和理論)

人は「自分の考え・感情・行動の整合性」が取れていないと、不快感(認知的不協和)を感じます。

たとえば、

- 「あの人に優しくしたのに、冷たくされた」

- 「自分は悪くないと思っているのに、怒られた」

こうした矛盾が生じると、脳は「なぜ?」「どっちが正しい?」と考え続けてしまうのです。

この“ズレ”を解消しようとする反応が、どうでもいい出来事へのこだわりにつながります。

✅ ポイント

- 「矛盾した状態」を放置できないのが人間の心理

- 整合性を取り戻すまで、思考がループしやすくなる

人は“危険な刺激”を優先処理する(ネガティビティ・バイアス)

人の脳は進化の過程で「危険を見逃さない」ように作られています。

この性質をネガティビティ・バイアスと呼びます。

ポジティブな情報よりも、ネガティブな情報に強く反応しやすいのです。

たとえば、

- 10人に褒められても、1人の否定的な言葉だけが残る

- SNSでの悪いコメントが頭から離れない

これはあなたが弱いのではなく、生存本能として“脳が危険を優先している”からです。

✅ ポイント

- ネガティブな刺激は脳内で優先的に処理される

- 危険を察知する本能が、現代では“過剰反応”として表れやすい

🧩 まとめ:気にしすぎは「脳と心理のバランス」が崩れているサイン

- 脳のフィルターが弱まると、どうでもいい刺激も入る

- 未完了のことを放置できない性質が思考ループを作る

- 矛盾や違和感を放置できず、整合性を求め続ける

- 危険な情報を優先して記憶する

つまり、「どうでもいいことが気になる」のは脳の働きの影響があります。

この構造を理解すれば、「なぜ自分がそう感じるのか」を冷静に見つめられるようになります。

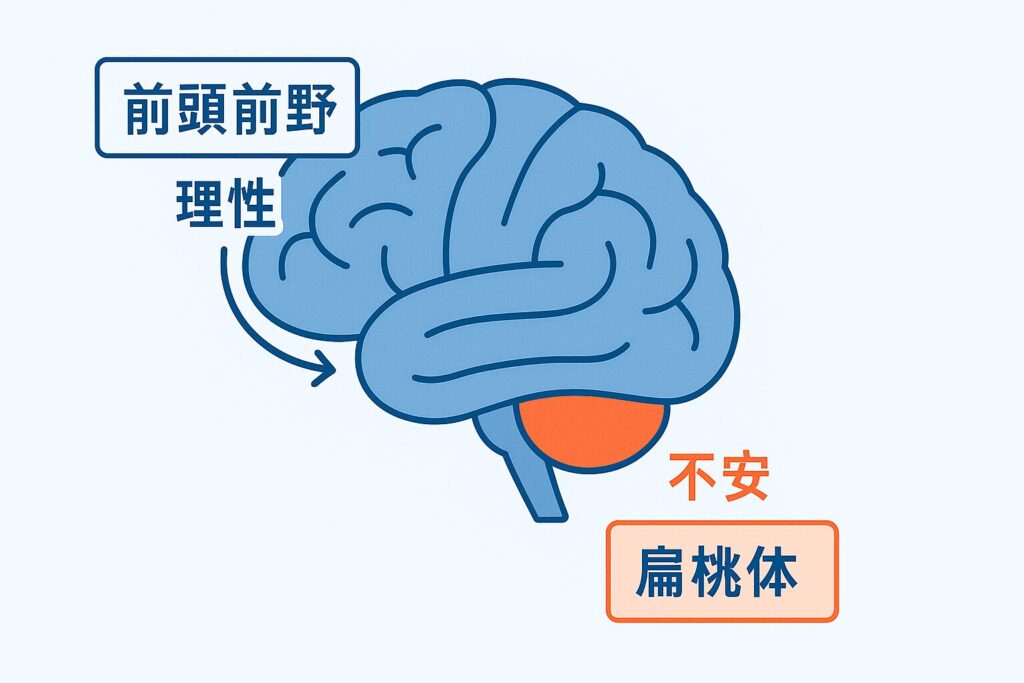

脳の疲れが“気にしすぎ”を引き起こす|前頭前野と扁桃体の関係

「どうでもいいことを気にしてしまう」状態の裏には、脳の疲労(脳疲労)が深く関わっています。

ここでは、脳の中でも特に重要な前頭前野と扁桃体という2つの部位に注目し、

気にしすぎるメカニズムをわかりやすく解説します。

前頭前野の役割:理性と感情のブレーキを司る部分

前頭前野は、脳の“司令塔”とも呼ばれ、思考・判断・感情のコントロールを担っています。

たとえるなら、感情という車を運転する「ブレーキとハンドル」のような存在です。

この前頭前野がしっかり働いていると、

「今は気にする必要はない」「考えても意味がない」と冷静に判断できます。

しかし、ストレス・睡眠不足・情報過多などで前頭前野が疲れると、

ブレーキがきかなくなり、どうでもいい刺激にも反応してしまうのです。

✅ ポイント

- 前頭前野=理性・判断力の中枢

- 疲労で機能が低下すると、感情を抑えにくくなる

- 結果、「スルー力」が弱まり、思考が暴走しやすくなる

扁桃体の暴走:不安や怒りが止まらなくなる仕組み

扁桃体(へんとうたい)は、脳の「危険センサー」です。

不安や恐怖を感じると、すぐに防衛反応(戦うか逃げるか)を引き起こします。

本来は私たちを守る大切な機能ですが、前頭前野が疲れていると、

この扁桃体が過剰に反応し、「どうでもいいこと」まで“危険”と判断してしまいます。

たとえば、

- SNSのコメントが少し冷たく感じるだけで落ち込む

- 他人の表情が気になって不安になる

これらは「本当に危険かどうか」ではなく、

脳の防衛システムが誤作動している状態なのです。

✅ ポイント

- 扁桃体=危険や不安を感知するセンサー

- 前頭前野が弱ると暴走しやすい

- 「気にしすぎ」は、脳の誤警報のようなもの

脳疲労で“気になること”が増える理由

脳も筋肉と同じで、使いすぎるとエネルギーが減り、精度が落ちます。

特に、前頭前野は考える・判断する・我慢するなどの作業で大量のエネルギーを消費します。

エネルギーが不足すると、

- 注意の切り替えができなくなる

- ネガティブな刺激ばかり拾う

- 同じことを繰り返し考えてしまう

といった現象が起きます。

つまり、「どうでもいいことを気にしてしまう」のは、脳のエネルギー切れサインとも言えるのです。

✅ 脳疲労チェックのサイン

- ぼんやりする、集中できない

- 小さなことにイライラする

- SNSやニュースを見ても疲れる

- 寝てもすっきりしない

デジタル過多・睡眠不足が注意制御を乱す

現代人の脳疲労を最も悪化させているのが、スマホ・PCによる情報過多と睡眠不足です。

通知音、SNSのコメント、短い動画──

脳は常に新しい刺激を処理し続け、休む暇がありません。

さらに、夜更かしによる睡眠不足は前頭前野の回復を妨げ、

翌日、扁桃体が過剰反応しやすくなることが研究で確認されています。

✅ 改善の第一歩

- 寝る1時間前はスマホを見ない

- 照明を落としてリラックスする

- 朝に自然光を浴びる

- 「情報を選ぶ」意識を持つ

🌿 まとめ:脳疲労は“気にしすぎ脳”をつくる最大の要因

- 前頭前野が疲れる → 感情のブレーキが効かなくなる

- 扁桃体が暴走 → 不安や怒りが過剰反応する

- 情報過多・睡眠不足 → 注意の制御が乱れる

つまり、「気にしすぎる自分」は怠けではなく、脳が疲れているサインです。

まずは、脳を休ませることから始めましょう。

「知りたいのに分からない」状態が人をモヤモヤさせる|情報ギャップ理論

「気にしても仕方ない」と頭では分かっていても、どうしても考えてしまう——。

実はこの「モヤモヤ」には、人間の好奇心と不確実性に関する心理メカニズムが関わっています。

その代表的なものが、心理学者ジョージ・ローウェンスタインの情報ギャップ理論(Information Gap Theory)です。

ローウェンスタインの情報ギャップ理論とは?

ローウェンスタインは、人は「知っている」と「知らない」の間にギャップがあると強い欲求を感じると提唱しました。

つまり、「分からないことがある」と気づいた瞬間に、脳は“空白を埋めたい”という衝動を起こすのです。

このとき働くのが、脳の報酬系。

「あと少しで答えが分かりそう」という状態では、ドーパミン(やる気ホルモン)が分泌され、注意がその対象に固定されます。

たとえば、

- 会話の途中で相手が急に話題を切った

- SNSで「続きは次の投稿で!」と書かれている

- メールに“気になる一文”だけあって返事がない

こうした“情報の空白”は、脳にとって未完のパズルのようなもの。

放置すると落ち着かなくなり、「どうでもいいのに気になる」状態を生みます。

✅ ポイント

- 「知らないこと」に気づいた瞬間、脳は不快と好奇心を同時に感じる

- 情報ギャップが大きいほど「気になる度」が強くなる

“中途半端に分からない”が一番気になる理由

完全に分からないことにはあまり興味を持てませんが、“あと少しで分かりそう”という状態では強く惹きつけられます。

これは、知識の中間地帯にいるときに起こる現象です。

たとえば、

- 「なんで怒られたのかはっきりしない」

- 「あの人、なんであんな態度だったんだろう」

こうした“半端な理解”が、頭の中で繰り返されるのです。

これは性格ではなく、脳の好奇心システムが働いている結果。

人は「知りたいのに分からない」とき、思考がループしやすくなります。

✅ ポイント

- 完全な理解=満足、完全な無知=無関心

- その中間=最も強い「気になる」状態

予測誤差と「理解したい脳」|予想外の出来事が残るメカニズム

脳は常に「次に起こること」を予測しています。

ところが、現実がその予測と違うと予測誤差(Prediction Error)が発生し、

脳がその誤差を埋めようとして「なぜ?」と考え続けます。

たとえば、

- 思っていた反応と違う返答が返ってきた

- 予想外の態度や結果を目にした

この“予測と現実のズレ”は、脳に「理解したい!」という信号を送り続けるため、

どうでもいい出来事であっても思考のリソースを奪ってしまうのです。

✅ ポイント

- 脳は「予測」と「現実」のズレを修正しようとする

- 意外な出来事ほど頭に残り、繰り返し再生されやすい

未読・既読・曖昧な返事が気になる心理的理由

SNSで「既読がついてるのに返事がない」「意味深なコメントを残された」など、

現代人が感じるモヤモヤも、情報ギャップ理論の典型的な例です。

脳はその曖昧さに耐えられず、

「何か裏があるのでは?」「自分が嫌われたのかも?」と考えを補完しようとします。

しかし、多くの場合、答えは存在しない。

その“未完情報”を抱えたまま脳が動き続けるため、疲労や不安が蓄積していくのです。

✅ 対処のヒント

- 曖昧な情報に「今は分からない」とラベルをつける

- 「自分の脳が空白を埋めたがっている」と気づくだけでも冷静になれる

🧠 まとめ:人は「分からないこと」に最も支配される生き物

- 情報ギャップがあると、脳は自動的に“気になるモード”になる

- 予測誤差や曖昧な出来事が思考ループを生む

- 未読・曖昧・中途半端な情報ほど、脳は落ち着かなくなる

つまり、「分からないことが気になる」のは、知識の空白を埋めようとする脳の自然な反応。

この仕組みを理解するだけでも、「自分のせいではない」と安心できます。

ストレス・性格・環境が重なると「気にしすぎ脳」になる

「どうでもいいことを気にしてしまう」背景には、脳の仕組みだけでなく、性格傾向・ストレス耐性・環境要因の3つが関わっています。

この3つが重なると、いわば“気にしすぎ脳**ができあがり、日常の小さな出来事に過剰反応してしまうのです。

HSP・完璧主義・神経質の共通点

気にしやすい人に多いのが、HSP(繊細な人)や完璧主義タイプ。

これらの人にはいくつかの共通点があります。

- 刺激(音・光・感情)に敏感で、すぐ疲れやすい

- 他人の感情や反応を過剰に読み取る

- 「失敗したくない」「嫌われたくない」と思いやすい

これは、感受性が高い=情報処理の感度が高いということ。

ただし、この感度が高すぎると、前頭前野(理性)よりも扁桃体(感情)が優位になりやすいため、

どうでもいい刺激でも「気になる」「怖い」と感じやすくなります。

✅ ポイント

- HSP・完璧主義=情報処理が細かく、感情も繊細

- 小さな刺激を「脅威」として認識しやすい

ストレス脆弱性モデル:人によって“心の耐性”が違う理由

ストレス脆弱性モデルとは、同じストレスでも「影響を受けやすい人」と「受けにくい人」がいるという考え方です。

もともとの気質や脳の反応性(扁桃体の過敏さ)、過去の経験などがその差を生みます。

たとえば、

- 安心できる人間関係がある人 → 前頭前野が活性化し、ストレスに強くなる。

「安心できる人間関係」は、脳にとって“安全基地”のような存在。その状態では、脳は防衛モードから“思考・創造モード”に切り替わり、前頭前野が活発に働く。 - 孤立や過労などが続く人 → 扁桃体が過剰に働き、気にしすぎや不安が増す。

「孤立や過労が続く環境」は、脳にとって“常時警報が鳴り続ける状態”のようなもの。

その状態では、脳は防衛モードから抜け出せず、扁桃体が過剰に反応して不安が増し、前頭前野のブレーキ機能が弱まる。

つまり、安心を感じられない環境では、脳が“危険に備える体勢”を取り続けるため、小さなことまで気になりやすくなってしまう。

つまり、「どうでもいいことを気にする」ことは、ストレス耐性の低下のサインでもあります。

回復の第一歩は、自分のストレス反応に気づくことです。

✅ ポイント

- 心の耐性=脳の安定度

- ストレスが続くほど、脳は“危険過敏モード”に入る

脳のエネルギーが減るとネガティブ情報に偏る

脳が疲れてエネルギーが不足すると、ポジティブな刺激よりもネガティブな情報を優先処理するようになります。

これは進化的に「危険回避」を優先する仕組みが働くためです。

たとえば、

- 10のうち1つの失敗が頭から離れない

- 誰かの批判だけを繰り返し思い出す

こうした偏りは、前頭前野の抑制力が落ちている状態を示しています。

疲労や睡眠不足でエネルギーが足りなくなると、脳は“安全確認モード”に入り、

小さな出来事にも反応してしまうのです。

✅ ポイント

- 脳エネルギーが減ると「ネガティブ優先」になる

- 栄養・休息・運動が“心の安定ホルモン”を支える

「他人の評価」が気になる背景にある社会的要因

気にしすぎの大きな原因のひとつが、他人からの評価です。

SNSや職場の人間関係では、常に他人の目を意識せざるを得ません。

心理学ではこれを「社会的比較(social comparison)」と呼び、

自分と他人を比べる習慣が、自己価値の不安定化を招くことが知られています。

さらに、日本社会では「迷惑をかけない」「空気を読む」といった同調的文化が強く、

「どうでもいい他人の反応」を過剰に気にしてしまいやすい環境が整っています。

✅ ポイント

- 「他人の目」が気になるのは社会的文化の影響も大きい

- 評価社会では、気にしすぎが“適応反応”になってしまうことも

🌱 まとめ:気にしすぎは“気質+ストレス+環境”の掛け算

| 要因 | 内容 | 対応策 |

|---|---|---|

| 性格 | HSP・完璧主義・神経質 | 感情の自覚とセルフケア |

| ストレス | 過労・孤立・情報過多 | 休息・人とのつながり |

| 環境 | 評価社会・SNS文化 | 情報との距離を取る |

「気にしすぎ」は弱さではなく、脳と社会が引き起こす自然な反応。

だからこそ、自分を責めずに「環境と状態を整える」ことが大切です。

どうでもいいことを気にしないための脳と心のリセット法

「どうでもいいことを気にしないようにしたい」と思っても、気づけばまた同じことを考えてしまう。

それは、脳がまだ処理を完了していない状態だからです。

ここでは、心理学と脳科学の視点から、“気にしすぎ脳”を落ち着かせる実践的なリセット法を紹介します。

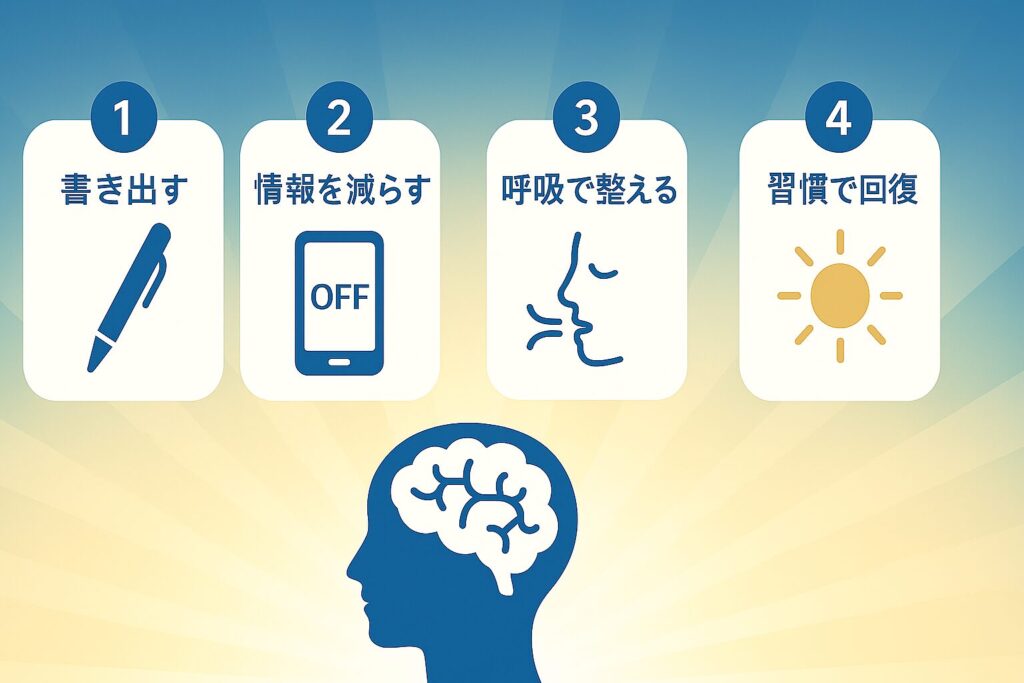

📝 「気になることリスト」を書き出して“完了”させる(ツァイガルニク効果対策)

前述のゼイガルニク効果では、「未完了のこと」が脳内でずっと処理中になってしまうと説明しました。

つまり、「気にしていることを書き出す」だけで、脳は“完了した”と錯覚して安心します。

やり方は簡単です:

- 頭の中で気になっていることをすべて紙に書き出す

- 「今できること」「もう手放すこと」に分ける

- 手放す項目には「今は考えない」と線を引く

このように見える化して区切りをつけるだけで、脳の中で“完了処理”が起こります。

気にしすぎる人ほど、思考を抱え込まず、外に出すことが効果的です。

✅ ポイント

- 書くことで脳が“完了”と誤認し、思考のループが止まりやすくなる

- 紙やアプリどちらでもOK。大事なのは「外に出す」こと

📵 情報を減らす|SNS・通知の断捨離

現代の「気にしすぎ」は、情報過多によって悪化しています。

SNS、ニュース、チャット通知──脳は一瞬ごとに小さな刺激を処理しており、

その結果、扁桃体(不安センサー)が過敏になります。

対策は「情報を“減らす”勇気」を持つことです。

- SNSを見る時間を1日2回までにする

- 通知をオフにする

- 「自分に関係のない情報は見ない」とルール化する

たとえば、SNSのトレンドや他人の投稿を追うほど、比較や不安の種が増えます。

「脳の空き容量」を確保することで、どうでもいいことを考える余地が減ります。

✅ ポイント

- 情報過多=脳のノイズ

- 「見ない勇気」を持つことが、集中力と平穏を取り戻す第一歩

🧘 マインドフルネスで“今ここ”に戻す

どうでもいいことが気になるとき、意識は「過去」や「他人」に引きずられています。

そのとき効果的なのが、マインドフルネス(今この瞬間に意識を戻す練習)です。

やり方はとてもシンプルです:

- 静かな場所で目を閉じる

- 呼吸に意識を向ける(吸う・吐くを数える)

- 雑念が出てきても「今、考えてるな」と気づくだけでOK

マインドフルネスを続けると、前頭前野が活性化し、扁桃体の過剰反応を抑えられることが研究で分かっています。

つまり、「気にしない力」=集中を戻す力なのです。

✅ ポイント

- 呼吸や感覚に意識を戻すと、脳の“思考暴走”が止まる

- 毎日5分でも効果的。継続で前頭前野が鍛えられる

🌅 前頭前野を回復させる生活習慣(睡眠・呼吸・自然光)

最後に、脳を物理的に回復させるための基本を押さえておきましょう。

気にしすぎる人ほど、思考法よりも生活リズムを整える方が効果的です。

| 習慣 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 睡眠 | 6〜8時間の質の良い睡眠を確保 | 前頭前野の修復・扁桃体の鎮静 |

| 呼吸 | ゆっくり深呼吸を意識 | 自律神経の安定・酸素供給の改善 |

| 自然光 | 朝の光を10分浴びる | 体内時計の調整・セロトニン活性化 |

| 運動 | 1日20分のウォーキング | 脳血流の改善・ストレス耐性アップ |

「心のケア」は、実は脳のメンテナンスから始まります。

思考をコントロールするより、脳を休ませる環境を整える方が早く効果が出るのです。

✅ ポイント

- 睡眠・呼吸・光・運動は「脳の栄養」

- 習慣を整えることが、最強の“気にしないトレーニング”

🌿 まとめ:考えすぎをやめるコツは「脳を休ませ、完了させる」こと

- 書き出して思考を“完了”させる

- 情報を減らして脳を静める

- 呼吸・睡眠・光で前頭前野を整える

- 「今ここ」に意識を戻す練習を続ける

“気にしない”とは「無視する」ことではなく、脳を穏やかに保つ習慣。

感情を否定せず、優しく整えることが、最も現実的で持続可能な方法です。

まとめ|「気にしすぎ」は“脳の状態”の影響を受ける

「どうでもいいことを気にしてしまう」という悩みを抱える人の多くは、

「自分の性格のせい」だと思い込みがちです。

しかし実際には、脳の働き・心理的メカニズム・ストレス環境が複雑に絡み合って起きている自然な反応です。

ここでは、その理解を深めながら、「自分を責めないための視点」と「回復のための習慣」を整理します。

「気にしすぎる自分」を責めなくていい理由

脳の仕組みを知れば、「気にしすぎ」は、生理的反応であることが分かります。

- 前頭前野(理性)が疲れると、感情のブレーキが弱まる

- 扁桃体(不安センサー)が過剰に反応しやすくなる

- 情報ギャップや認知的不協和が“頭の中の空白”を埋めようとする

つまり、「どうでもいいことを気にしてしまう」自分を責める必要はありません。

むしろ、それは脳がオーバーワークでSOSを出しているサイン。

焦らず休ませることこそ、最初にすべき対処法です。

✅ ポイント

- 気にしすぎ=脳が一時的に“危険過敏モード”になっているだけ

- 「弱さ」ではなく「疲れ」の現れ

“気になりやすい脳”を整える習慣が回復の鍵

思考をコントロールするよりも、脳を整える習慣を持つほうが効果的です。

特に前頭前野と自律神経を安定させる生活習慣が重要です。

| 習慣 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 睡眠リズム | 毎日同じ時間に寝て起きる | 前頭前野の修復・感情安定 |

| 深呼吸・瞑想 | ゆっくり呼吸し「今ここ」に戻る | 扁桃体の鎮静・注意の回復 |

| 運動 | ウォーキング・ストレッチ | 脳血流改善・ストレスホルモン低下 |

| デジタルデトックス | SNS・通知の制限 | 情報過多の防止・思考の整理 |

| 記録習慣 | 気になることをメモして“完了”にする | ゼイガルニク効果対策 |

「気にしすぎをやめる」よりも、「気にならなくても済む環境を整える」。

それが、根本的な改善への最短ルートです。

🌅 脳と心を整えれば「どうでもいいこと」は自然と気にならなくなる

気にしすぎとは、脳が疲れているときに起こる“誤作動”のようなもの。

脳を休ませ、感情を観察し、情報を整理していけば、

いつの間にか「どうでもいいこと」が本当に“どうでもよくなる”瞬間が訪れます。

✅ この記事のまとめ

- 「気にしすぎ」は脳の状態の影響を受ける

- 脳疲労・前頭前野の低下・扁桃体の過活動が主な原因

- 情報ギャップや認知的不協和も「気になる」心理を強化

- 睡眠・呼吸・運動・記録・情報断捨離が効果的な改善法