「最近、何をしてもやる気が出ない」「好きだった仕事に気持ちが動かない」「頑張りたいのに体がついてこない」──そんな状態が続いていませんか?

それは、燃え尽き症候群(バーンアウト)と呼ばれる“心のエネルギー切れ”かもしれません。

この症状は、まじめで責任感の強い人ほど陥りやすく、知らず知らずのうちに脳と心がストレスで防衛モードに入っているサインです。

本記事では、心理学の代表的な理論(マスラック理論・努力‐報酬不均衡モデル・自己決定理論など)をもとに、

「なぜやる気が出なくなるのか」

「どうすれば回復できるのか」

をわかりやすく解説します。

後半では、セルフコンパッション(自分への思いやり)や心を立て直すステップも紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?|意味と特徴をわかりやすく解説

「最近、やる気が出ない」「何も感じない」「頑張ってきたのに虚しい」──そんな状態が続いているなら、燃え尽き症候群(バーンアウト)かもしれません。

これは、単なる疲れではなく、長期間のストレスや過剰な努力の結果として、心と体がエネルギー切れを起こした状態です。

「頑張りすぎた人」が陥る心の防衛反応とは

燃え尽き症候群は、「怠けている」わけではありません。

むしろ、真面目で責任感が強く、常に全力で頑張ってきた人ほど発症しやすいのが特徴です。

人の脳は、本来「限界を超える前に休ませる」防衛機能を持っています。

しかし、

- 「まだやれる」

- 「自分が頑張らないと」

- 「迷惑をかけたくない」

と自分を追い込み続けると、脳が“強制的にブレーキをかける”ようになります。

これが燃え尽き症候群の正体です。

つまり、バーンアウトは「心が壊れた」状態ではなく、“これ以上壊れないようにするための自己防衛”なのです。

うつ病との違い:感情の枯渇と無気力のサイクル

燃え尽き症候群は、うつ病と似た症状を持ちますが、心理学的には異なるプロセスをたどります。

| 比較項目 | 燃え尽き症候群 | うつ病 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 長期間のストレス・過労・努力の報われなさ | 遺伝・環境・認知的歪みなど多因子 |

| 感情の特徴 | 「空っぽ」「何も感じない」などの感情的枯渇 | 「悲しい」「つらい」「死にたい」などの抑うつ感情 |

| 対応策 | 休息・環境調整・心理的支援 | 医療的治療(カウンセリング・薬物療法など) |

燃え尽きでは、感情がすり減って反応できなくなるのが特徴です。

「怒る気力もない」「泣くこともできない」「ただ空っぽ」という感覚が典型的です。

どんな人がなりやすい?完璧主義・責任感の強いタイプ

心理学的に見ると、バーンアウトになりやすいのは次のようなタイプです。

- 完璧主義タイプ:小さなミスも許せず、常に100点を目指す

- 責任感の強いタイプ:「自分がやらなきゃ」と抱え込みやすい

- 他人優先タイプ:周囲の期待を裏切れない、NOが言えない

- 理想が高いタイプ:現実とのギャップに苦しみやすい

これらの人は、「やりがい」や「使命感」から動いているため、最初は充実して見えます。

しかし、エネルギーの補給(休息・感謝・達成感)がないまま努力を続けると、心が燃え尽きてしまうのです。

💡 ポイントまとめ

- 燃え尽き症候群は「怠け」ではなく「心の防衛反応」

- 感情が枯渇し、何も感じなくなるのが特徴

- 完璧主義・責任感の強い人ほどリスクが高い

- 適切な休息と心理的支援が必要

心理学で解くバーンアウトの原因|心が疲弊していくメカニズム

燃え尽き症候群は、「気合い」や「根性」の問題ではありません。

心理学的には、ストレス・動機・エネルギー消耗の3つのメカニズムが関係しています。

ここでは、心理学の代表的な4つの理論を使って、その仕組みをわかりやすく解説します。

① マスラックのバーンアウト理論:3つの要素で起こる心理的疲弊

心理学者クリスティナ・マスラック(Christina Maslach)は、バーンアウトを次の3つの要素で説明しました。

| 要素 | 内容 | 心の状態 |

|---|---|---|

| 情緒的消耗(Emotional Exhaustion) | 感情エネルギーが枯渇し、気力がなくなる | 「もう何も感じない」 |

| 脱人格化(Depersonalization) | 他人や仕事を冷めた目で見るようになる | 「どうでもいい」と感じる |

| 個人的達成感の低下(Reduced Personal Accomplishment) | 自分の仕事に意味を感じられなくなる | 「自分は無力だ」と思う |

最初は「がんばりたい」という気持ちから始まりますが、

過剰なストレスが続く

→ 感情が枯渇

→ 他者や仕事への共感が失われる

→ 最後に自信と意欲が失われる

という3段階の悪循環をたどります。

② 努力‐報酬不均衡モデル:頑張っても報われない状態が続くとき

社会心理学者ジーグリスト(Johannes Siegrist)が提唱した理論です。

人が努力して働くとき、脳は「見返り(報酬)」を期待します。

ところが、以下のような不均衡が続くと、心が摩耗していきます。

- 努力に対して報酬(給与・感謝・評価)が少ない

- 一方的な責任やノルマだけが増える

- 「どれだけ頑張っても終わらない」と感じる

これが続くと、「自分の努力は意味がない」という無力感(learned helplessness)に陥り、バーンアウトを引き起こします。

③ 自己決定理論:自律性・有能感・つながりが奪われると心が折れる

心理学者デシ(Deci)とライアン(Ryan)の「自己決定理論(Self-Determination Theory)」では、

人が内側からやる気を持ち続けるためには、次の3つの心理的欲求が満たされている必要があるとされます。

| 欲求 | 意味 | 欠けたときの心理 |

|---|---|---|

| 自律性 | 自分で選んで行動できる感覚 | 「やらされている」感でストレス増大 |

| 有能感 | できている、成長している実感 | 「自分はダメだ」と感じる |

| 関係性 | 誰かに受け入れられている安心感 | 孤独感・孤立感が強まる |

この3つが奪われると、人はエネルギーを失い、行動意欲が急激に低下します。

つまり、「自由に動けない」「評価されない」「孤独」という職場環境は、バーンアウトを誘発する構造そのものなのです。

④ 資源保存理論:エネルギーを守るために心が“シャットダウン”する

心理学者ホブフォール(Hobfoll)による「資源保存理論(Conservation of Resources Theory)」は、

人がストレスを感じるのは「自分の資源(リソース)」が失われたとき、または失われそうなときだと説明します。

- 時間・体力・お金・人間関係・達成感などはすべて心理的リソース。

- これらが長期間失われ続けると、人は「これ以上失いたくない」と感じ、

→ 行動を止める

→ 感情を閉ざす

という防衛的な反応を起こします。

つまり、脳が自分を守ろうとしているサインです。

💡 まとめ

- バーンアウトは、心理的構造の問題。

- 原因は「努力と報酬の不均衡」「自律性の欠如」「リソースの枯渇」など、理論的に説明できる。

- 心が疲れたときは、まず“守りの反応”が出ていると理解することが回復の第一歩。

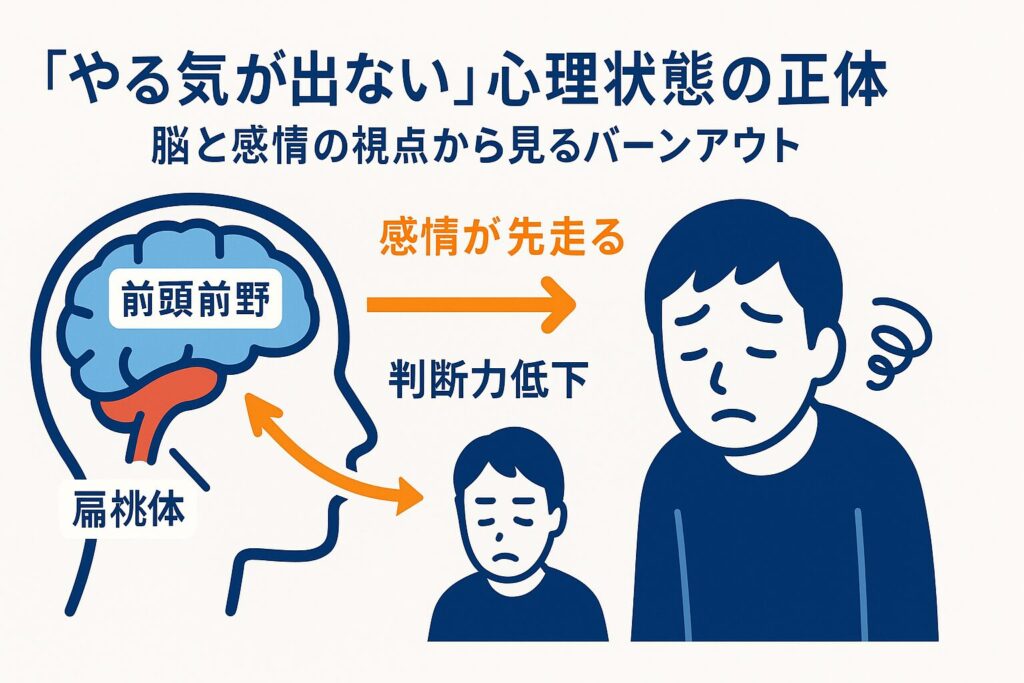

「やる気が出ない」心理状態の正体|脳と感情の視点から見るバーンアウト

「頑張りたいのに体が動かない」「やらなきゃと思っても気力が湧かない」──この“やる気が出ない”状態は、意志の弱さではなく、脳と神経の働きがストレスで変化しているサインです。

心理学と神経科学の観点から、その仕組みをやさしく解説します。

ストレス脆弱性モデル:ストレスに弱くなる悪循環

「ストレス脆弱性モデル(Stress Vulnerability Model)」とは、人のストレス耐性には個人差があり、環境要因でその閾値(しきい値)が変化するという理論です。

- 睡眠不足・過労・人間関係の摩擦などが続くと、脳が「危険信号」を出しやすくなる

- その結果、ちょっとした刺激にも過剰反応するようになり、ストレスに“弱くなっていく”

- ストレスが蓄積すると回復力も落ち、「疲れが取れない→さらにストレスを感じる」という悪循環に

つまり、燃え尽き症候群は「ストレスに弱い人がなる」のではなく、ストレスにさらされ続けた結果、誰でも脆くなる現象なのです。

これは筋肉が酷使で疲弊するのと同じで、心の“回復筋”が休む暇を失っている状態とも言えます。

扁桃体と前頭前野の関係:感情が先走り、判断力が落ちる

脳科学的に見ると、バーンアウトでは扁桃体(へんとうたい)と前頭前野のバランスが崩れています。

- 扁桃体:恐怖・不安・怒りなどの「情動」を司る。ストレスが強いと過敏化しやすい。

- 前頭前野:冷静な判断や計画性を担う。疲労や睡眠不足で働きが鈍る。

ストレスが続くと、

→ 扁桃体が常に危険信号を出し続ける

→ 前頭前野が疲弊し、感情を制御できなくなる

→ 「不安」「焦り」「無力感」が増していく

この状態では、「やる気を出す」どころか、脳が“これ以上刺激を与えないで”というモードに入っているのです。

つまり、行動できないのは怠けではなく、防衛反応による「シャットダウン」です。

頑張り続けた脳が「省エネモード」に入る仕組み

脳はエネルギーを非常に多く消費する臓器で、体全体の約20%のエネルギーを使っています。

そのため、長期的なストレスや過負荷が続くと、エネルギーを節約するために活動を抑制する仕組みが働きます。

この現象を心理的に見れば、「やる気が出ない=脳の省エネモード」。

たとえば、

- 楽しかった趣味に興味がわかない

- 仕事の成果に達成感を感じない

- SNSや会話すら面倒になる

これらは脳が「少しでも負担を減らそう」としているサインです。

“感情のブレーキ”がかかった状態とも言えます。

このときに「もっと頑張らなきゃ」と無理に行動すると、さらなる疲弊につながります。

回復の第一歩は、脳のブレーキを尊重して休むことです。

💡 ポイントまとめ

- ストレスは心の“筋力”を弱め、誰でも脆くなる

- 扁桃体が過敏化し、前頭前野の判断力が低下する

- やる気が出ないのは、脳が“省エネモード”に入っているサイン

- 無理に動こうとせず、「休息=回復の戦略」と捉える

仕事・人間関係・環境の影響|なぜ職場で燃え尽きるのか

燃え尽き症候群(バーンアウト)は、個人の性格だけでなく、職場環境や人間関係の構造的ストレスが深く関わっています。

「頑張りすぎる人」だけが悪いのではなく、頑張りすぎざるを得ない環境が存在するのです。

ここでは、心理学的な4つの視点から、職場でバーンアウトが起きる原因を整理します。

仕事の負荷と裁量のアンバランス(JD-Rモデル)

「JD-Rモデル(Job Demands–Resources Model)」は、仕事のストレスを「要求(デマンド)」と「資源(リソース)」のバランスで説明する理論です。

| 要素 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 仕事の要求(Job Demands) | 業務量・納期・顧客対応・感情労働など | 増えるほどストレスが上昇 |

| 仕事の資源(Job Resources) | 上司の支援・同僚の協力・裁量・評価など | 多いほどストレスが軽減 |

つまり、仕事の要求が高く、リソースが少ない環境ほど燃え尽きやすくなります。

「人手不足」「残業常態化」「指示だけ多く裁量がない」──これらは典型的なバーンアウト誘発環境です。

感情労働と共感疲労:笑顔の裏で心が消耗するメカニズム

サービス業・医療・教育など、「人の感情を扱う仕事」では感情労働(Emotional Labor)が中心になります。

これは、本音を抑えて理想的な感情を演じる労働のこと。

- 「本当は疲れているのに笑顔で対応する」

- 「怒られても冷静に受け流す」

- 「他人の悩みを聞き続ける」

こうした日常的な“感情の我慢”が積み重なると、共感疲労(Compassion Fatigue)が起こり、心が摩耗していきます。

その結果、

- 「もう誰の気持ちにも反応できない」

- 「優しくしたいのに、感情が出てこない」

という状態に陥るのです。

これは「情緒的消耗」の典型的なサインです。

社会的支援の欠如:孤立がストレスを増幅させる理由

バーンアウト研究では、「社会的支援(Social Support)」の有無が回復の決定的な要因になることが知られています。

- 上司や同僚との関係が希薄

- 家族や友人に愚痴を言えない

- チーム内で競争ばかりが強調される

努力の割に報われない構造:承認不足と達成感の低下

バーンアウトの根底には、「努力と報酬の不均衡(Effort–Reward Imbalance)」があります。

この理論では、人は努力が報われない状況が続くと、慢性的なストレス状態になるとされています。

具体的には、

- 一生懸命やっても評価されない

- 成果が他人に取られる

- 感謝の言葉がない

- 役職や給与が上がらない

このような状況が続くと、「何のために頑張っているのか」がわからなくなり、個人的達成感の低下が進みます。

これはマスラック理論の「第3段階」にあたる、燃え尽きの終末フェーズです。

💡 ポイントまとめ

- JD-Rモデル:負荷が高く、支援が少ないと燃え尽きる

- 感情労働:本音と建前のギャップが心をすり減らす

- 孤立:支えの欠如がストレスを増幅させる

- 努力報酬の不均衡:頑張っても報われない構造が根本原因

燃え尽き症候群から回復するための3ステップ|心理学的アプローチで心を整える

燃え尽き症候群からの回復は、「頑張ること」ではなく、“回復する力を取り戻す”プロセスです。

ここでは心理学的な視点から、無理なく立ち直る3つのステップを紹介します。

それぞれに「脳・心・行動」を整えるポイントを含めています。

Step① 休息と回復:まず「何もしない勇気」を持つ

バーンアウト状態では、心も脳もエネルギーが枯渇しています。

この段階で「もっと頑張ろう」と思うのは、ガソリンが空の車でアクセルを踏むようなもの。

まずは、“何もしない勇気”を持つことが第一歩です。

- しっかり寝る

- 好きな音楽を聴く

- 予定を入れずにぼーっと過ごす

- 自然の中を歩く

こうした「刺激の少ない時間」は、副交感神経を優位にして脳を回復させる働きがあります。

特に、“罪悪感を感じずに休む”ことが最重要です。

💬 ポイント:「休むこと=怠け」ではなく、「再び動けるように充電する行為」

Step② 意味を再構築する:MMT(意味管理理論)の実践

心理学者ポール・ウォンの「意味管理理論(Meaning Management Theory, MMT)」では、

人は「生きる意味」や「目的」を再構築することで、心理的に立ち直れるとされています。

燃え尽き状態では、

「何のために働いているのか分からない」

「自分の努力に意味がない」

と感じることが多いですが、

“小さな意味”から再発見することで、心が再び動き出します。

たとえば、

- 誰かに喜ばれた瞬間を思い出す

- 仕事以外で感謝された体験を書き出す

- 「やりがい」よりも「自分に合うリズム」を優先する

これは“自己啓発”ではなく、「意味の再構築=エネルギーの再生」なのです。

Step③ 自己理解とセルフコンパッション:自分を責めずに回復する方法

バーンアウトの人は、往々にして「自分を責めやすい」傾向があります。

「もっとできたはず」「自分が弱い」と考えてしまうと、回復を妨げます。

心理学者クリスティン・ネフの「セルフコンパッション(Self-Compassion)」は、

そんな自責の思考をやわらげるための有効なアプローチです。

3つの実践ポイント:

- 気づく(Mindfulness):今の自分のつらさを否定せず、そのまま認める

- 共通の人間性(Common Humanity):「苦しみは誰にでもある」と理解する

- 優しさ(Self-Kindness):友人に接するように自分に優しく声をかける

💬 例:「今は休む時期」「よく頑張ってきたよ」と自分に言葉をかけてあげる

これにより、脳のストレス反応が鎮まり、自己回復力(Resilience)が高まります。

Step④ 再発を防ぐ思考習慣:完璧主義を手放し「ちょうどいい努力」へ

回復したあとに大切なのは、再び同じ状態に戻らないこと。

そのためには、「完璧主義からの脱却」が鍵になります。

- 80%の完成でもOKとする

- 「自分の責任」と「他人の責任」を分けて考える

- 「成果」よりも「継続できるリズム」を重視する

- 「べき思考」を手放し、「できたらいい」に置き換える

心理学的には、これは「認知の柔軟性」を取り戻す過程です。

一度バーンアウトを経験した人ほど、“無理しない勇気”を持つことで、より長期的に充実した働き方ができます。

💡 ポイントまとめ

- Step①:まず休息。脳と体を「回復モード」に切り替える

- Step②:意味の再構築で、やる気の“根っこ”を取り戻す

- Step③:セルフコンパッションで、自分に優しくなる

- Step④:「完璧」を捨てて、持続できるリズムを選ぶ

まとめ|「頑張れない自分」を責めずに、回復のサインを見逃さない

燃え尽き症候群(バーンアウト)は、真面目で努力家な人ほど陥りやすい「心の防衛反応」です。

脳と心が「これ以上無理をすると危険」と判断し、ブレーキをかけてくれている状態なのです。

やる気が出ないのは、怠けではなく“エネルギー切れ”

やる気が出ない・集中できない・何も感じない──これはエネルギー切れのサインです。

長期間のストレスや責任感によって、心の燃料が尽きてしまっているのです。

- 感情を抑え続ける

- 努力が報われない

- 周囲の期待に応えようとし続ける

こうした環境の中では、どんなに優秀な人でも「燃え尽きる」のは自然なこと。

一度立ち止まって、“休むこと”を自分に許可することが大切です。

心理学で理解することで、回復への第一歩が見えてくる

バーンアウトを「気持ちの弱さ」ではなく、心理的メカニズムとして理解することで、

罪悪感が薄れ、回復のための冷静な選択ができるようになります。

今回紹介したように、

- マスラック理論(3つの消耗段階)

- 努力‐報酬不均衡モデル(報われなさのストレス)

- 自己決定理論(自律性・有能感・関係性の欠如)

- リソース保存理論(エネルギーを守る防衛反応)

これらを理解すると、「やる気が出ない」状態が自分だけの問題ではないと分かります。

心理学の理解=自分を客観視する力になり、それが回復の第一歩になります。

「自分を守る勇気」が次の一歩を生む

燃え尽き症候群からの回復に必要なのは、もう一度自分を信じることです。

それは「無理して前に進む」ことではなく、

“自分を守る勇気”を持つことでもあります。

- 休む勇気

- 助けを求める勇気

- 完璧を手放す勇気

これらはどれも「弱さ」ではなく、「生き抜く力」です。

そして、少しずつエネルギーが戻ったときにこそ、

「本当に自分が大切にしたいこと」が見えてきます。

✅ この記事で学べることまとめ

- 燃え尽き症候群は努力家の「防衛反応」

- 原因は心理的・環境的要因の積み重ね

- 回復のカギは「休む」「意味を見つけ直す」「自分に優しくする」