「同じ状況なのに、あの人は平気で自分はすぐ疲れてしまう…なんで?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

人によってストレスの感じ方が違うのは、性格や根性の問題ではなく「脳と体の仕組み」に理由があります。

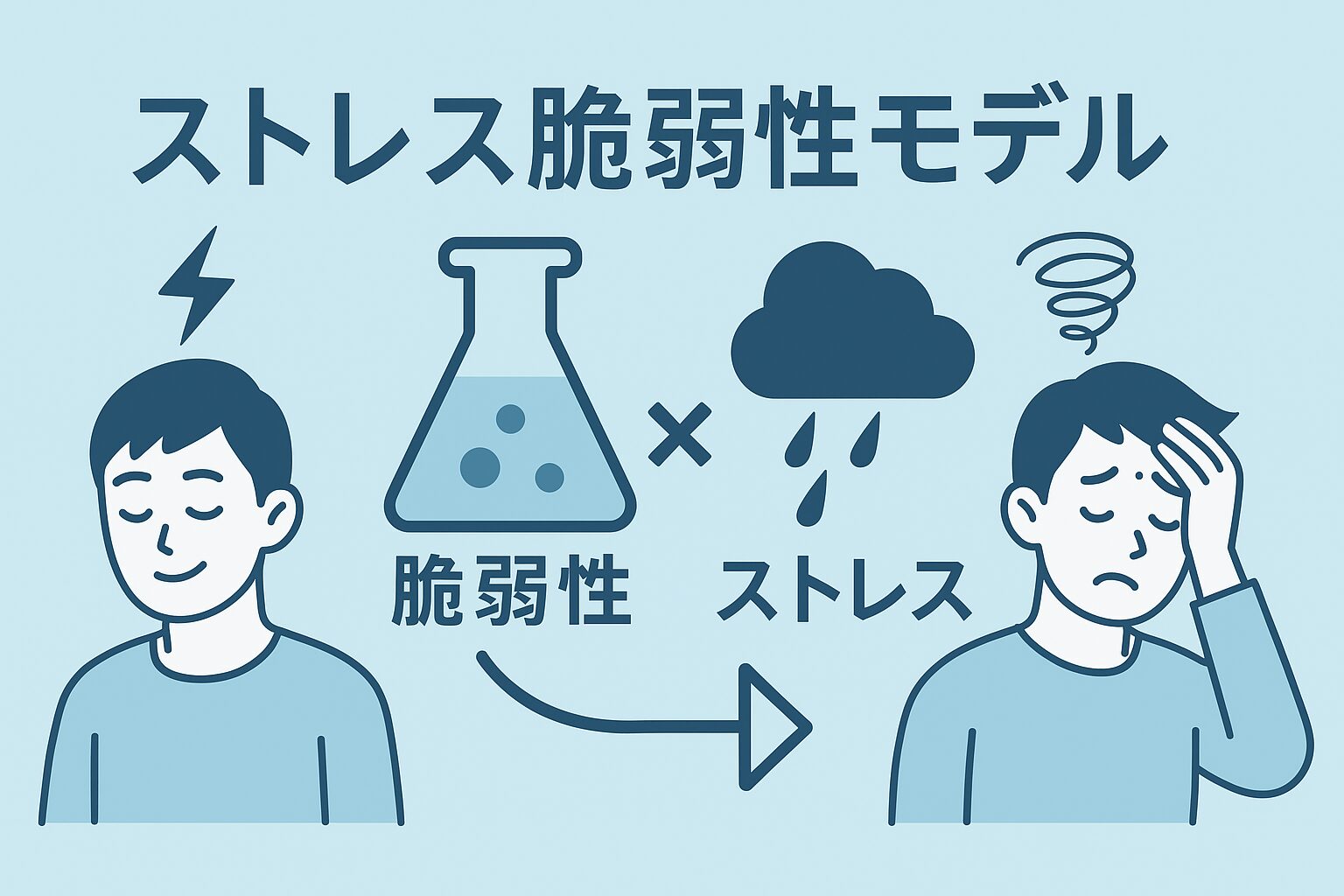

この仕組みを説明するのが、心理学のストレス脆弱性モデル。

私たちの「もともとの敏感さ(脆弱性)」と「受けるストレスの量」の組み合わせで、心の反応が変わるのです。

この記事では、

- ストレス脆弱性モデルの基本と仕組み

- ストレスに強い人と弱い人の3つの違い

- 心を守るための実践ステップ(ストレス閾値の見極め・コーピング・環境づくり)

をわかりやすく紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ人によってストレスの強さが違うのか|ストレス脆弱性モデルの基本

「同じ職場で同じ仕事をしているのに、ある人は平気そうで、ある人はすぐに疲れてしまう」。

あなたもそんな場面を見たことがあるかもしれません。

この「ストレスの感じ方の差」を科学的に説明するのが、ストレス脆弱性モデル(Stress Vulnerability Model)です。

ストレス脆弱性モデルとは?簡単にわかる基本構造

このモデルは、「人の心の反応は、もともとの脆弱性(vulnerability)と外部からのストレス(stress)の組み合わせで決まる」という考え方です。

- 脆弱性(ぜいじゃくせい):生まれつきの体質・性格・神経の敏感さなど

- ストレス要因:仕事、対人関係、睡眠不足、環境の変化など外からの刺激

つまり、ストレスに強い・弱いというのは「精神力の差」ではなく、体質と環境の掛け算で決まるということです。

この視点を持つと、「自分が弱いから疲れる」という自己否定ではなく、「自分の仕組みを知って整える」という前向きな理解ができます。

ストレス脆弱性モデルの方程式

ストレス脆弱性モデルは、当初は統合失調症の発症メカニズムを説明するために使われましたが、今ではうつ病・不安障害・バーンアウト(燃え尽き症候群)など、あらゆるストレス反応の説明に応用されています。

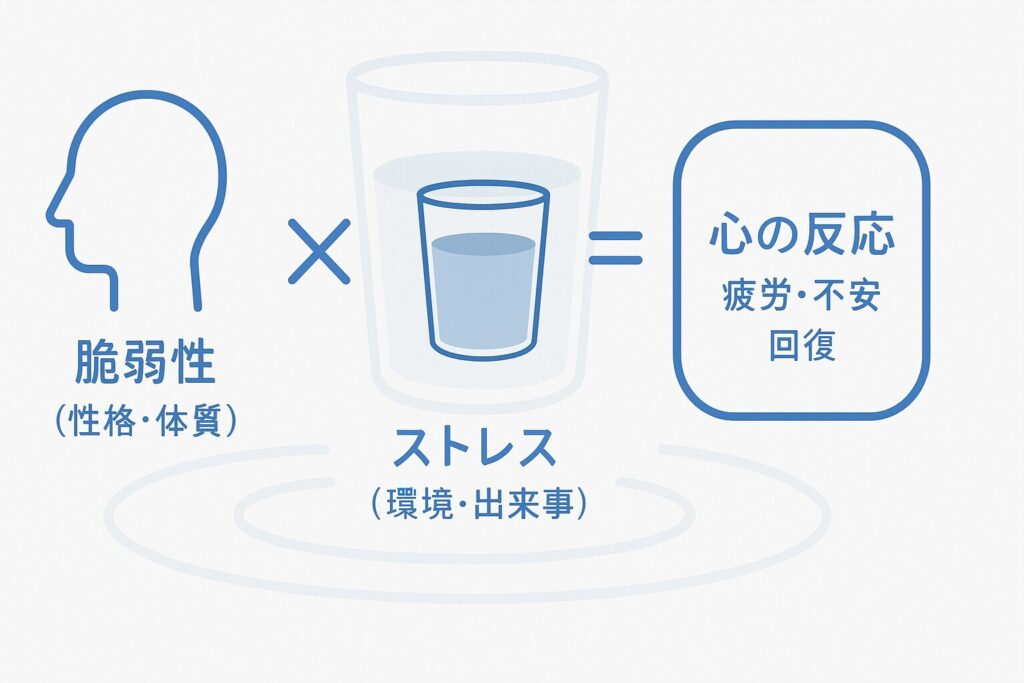

ストレス脆弱性モデルは次のようにまとめました:

「発症(心の不調)=脆弱性 × ストレス」

この「掛け算の関係」がポイントです。

どちらか一方が高ければ、発症リスクも上がる。

しかし逆に言えば、ストレスを減らす・支援を増やすことで、脆弱性を補えるということでもあります。

この理論は後に、レジリエンス(回復力)やコーピング(対処法)研究の土台にもなり、現代のメンタルケアの基本概念として定着しました。

コップのたとえで理解する「ストレス耐性の違い」

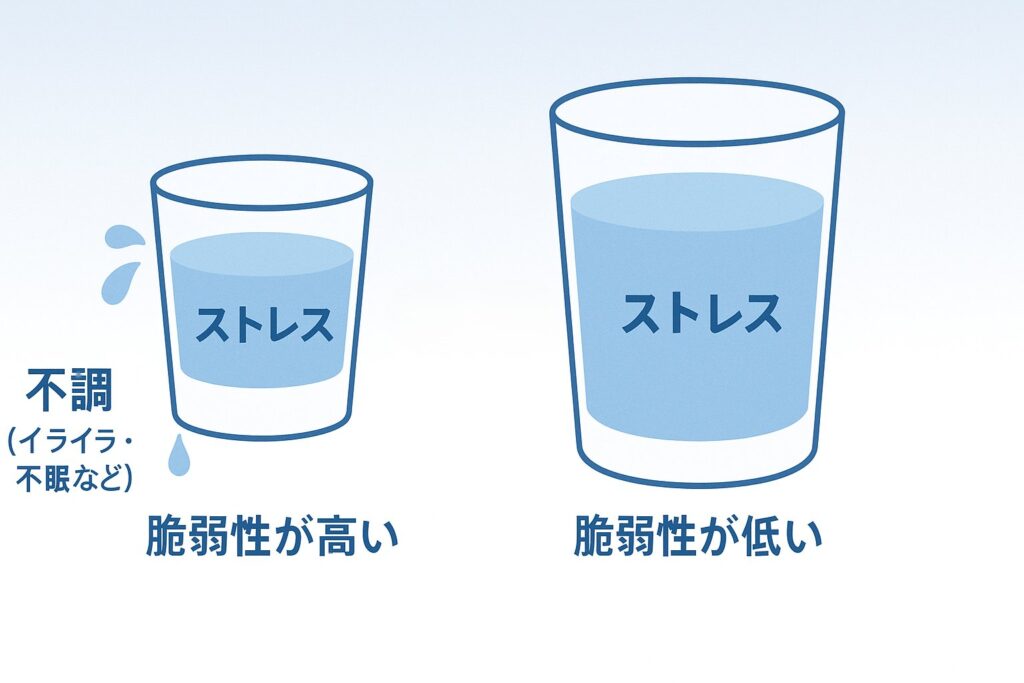

ストレス脆弱性モデルは、「コップと水」のたとえでよく説明されます。

- コップの大きさ → あなたの「脆弱性の度合い」

(大きい=ストレスに強い、小さい=ストレスに弱い) - 注がれる水 → 日々の「ストレスの量」

- あふれた水 → 心や体の不調(イライラ・無気力・不眠など)

誰にでもコップのサイズは違います。

小さいコップを責める必要はなく、「水が溜まりすぎないようにする工夫」が大切です。

たとえば、

- 睡眠や休息で水を減らす

- 趣味や人とのつながりで水を蒸発させる

- コップ(脆弱性)そのものを広げるトレーニング(後述)

このように、「ストレスに強い人」とは“水を減らす仕組みを持っている人”なのです。

決して“コップが大きい人だけ”が強いわけではありません。

💡まとめ

- ストレス脆弱性モデルは「性格ではなく仕組み」でストレス反応を説明する理論。

- 人それぞれ「脆弱性(体質・性格)」と「ストレス環境」の組み合わせが違う。

- 自分の「コップの大きさ」と「水のたまり方」を知ることで、心の限界を早めに察知できる。

ストレスに強い人と弱い人の違い|心理学的・生物学的な要因

「ストレスに強い人」と聞くと、つい「メンタルが強い人」「ポジティブな人」とイメージしがちです。

しかし心理学的には、それだけでは説明できません。

ストレス耐性の差は、脳の働き・性格や遺伝・環境や生活習慣といった複数の要素によって生まれるものです。

ここでは、その3つの観点からストレスの“強さの違い”を具体的に見ていきましょう。

①脳の働きの違い|扁桃体と前頭前野のバランスがカギ

ストレス反応をつかさどる中枢は、扁桃体(へんとうたい)と呼ばれる脳の一部です。

扁桃体は「危険を察知する警報装置」のような役割を持ち、恐怖・不安・怒りなどの感情を即座に起動させます。

一方、前頭前野(ぜんとうぜんや)は理性や判断力を担い、扁桃体の暴走を抑える“ブレーキ”のような存在です。

- ストレスに強い人

- 扁桃体が過敏で、少しの刺激でも「危険」と判断してしまう。

- 前頭前野が冷静に働くことで、感情を客観的に整理し、「今できること」に意識を切り替えられる。

- ストレスに弱い人

- 扁桃体が過剰に反応しにくい(=脅威判断の閾値が高い)。

- 感情を抑える役割をもつ前頭前野のブレーキ機能が弱く、不安や怒りの反応をそのまま引きずってしまう。

この「感情(扁桃体)と理性(前頭前野)のバランス」が、ストレス耐性を大きく左右します。

慢性的なストレスや睡眠不足が続くと、このバランスが崩れ、小さな出来事にも過剰反応しやすくなるのです。

両者の関係性:ブレーキとアクセルのバランス

神経科学的に見ると、扁桃体と前頭前野は双方向に影響し合っています。

| 状態 | 扁桃体 | 前頭前野 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ストレスに弱い人 | 過敏に反応 | 抑制が効きにくい | 感情に流されやすい |

| ストレスに強い人 | 適度に反応 | 冷静に制御 | 感情を理解し行動を選べる |

したがって、どちらか一方が重要というより、「過敏な扁桃体」+「弱い前頭前野」という組み合わせが最もリスクが高く、

逆に、「落ち着いた扁桃体」+「よく働く前頭前野」が最もストレスに強い構造です。

まとめ:感情の“発火”を減らすか、“制御”を強めるか

- 扁桃体の過敏さを下げるには:

・十分な睡眠

・穏やかな人間関係

・マインドフルネスなど「安全感」を増やす習慣 - 前頭前野の働きを高めるには:

・深呼吸や運動で血流を促す

・認知の再評価(考え方を柔軟に)

・書く・話すなど言語化トレーニング

つまり、ストレスに強い人は「扁桃体が過敏でない」うえに、「前頭前野が感情を上手に扱える」。

両輪がそろってこそ、“強さ”が安定します。

②性格や遺伝が与える影響|もともとの脆弱性とは?

ストレス耐性には、生まれ持った気質や遺伝的要因も関係しています。

心理学では、ストレスに影響する代表的な性格傾向として次のようなものが知られています:

- 完璧主義傾向:常に理想を追い求め、失敗を恐れやすい

- 過剰な責任感:他人の期待に応えようと無理をする

- 感受性の高さ:刺激に敏感で、環境の変化を強く感じ取る

これらは悪い性格ではなく、「刺激に敏感な神経気質」と考えるのが現代心理学の主流です。

また、遺伝子レベルでも研究が進んでおり、

たとえばセロトニントランスポーター遺伝子(5-HTTLPR)の型によって、ストレス時の落ち込みやすさに差が出ることが知られています。

つまり、ストレスに弱いと感じるのは「努力不足」ではなく、体質的な感受性の違いでもあるのです。

③環境要因と生活習慣の違い|ストレス要素は外からもやってくる

脳や性格といった内的要因に加えて、外的要因(環境)も大きく影響します。

代表的なストレス要因には次のようなものがあります:

- 人間関係のトラブル(上司・家族・SNSなど)

- 長時間労働や睡眠不足

- 将来への不安・経済的プレッシャー

- 騒音・温度・光などの生活環境の乱れ

これらが続くと、ストレスホルモン(コルチゾール)が慢性的に分泌され、

前頭前野の働きを低下させ、思考や感情のコントロールが難しくなります。

また、支援の有無も重要です。

孤立している人は同じストレスでもダメージを受けやすく、

逆に「話を聞いてくれる人がいる」だけで脳の防衛反応が弱まる傾向があることが研究で示されています。

💡まとめ

- ストレスの強さは「心の鍛え方」ではなく、脳・性格・環境の三位一体の影響。

- 扁桃体と前頭前野のバランス、遺伝的気質、生活環境の3つがカギになる。

- 自分の反応を「性格の欠点」と見るより、「生理的な反応」として理解することが大切。

ストレスに弱くなるメカニズム|「心が疲弊するプロセス」を理解する

ストレスに弱くなったり、心が折れやすくなったりするのは、単なる「気の持ちよう」ではありません。

その背景には、脳・ホルモン・神経の働きが関わる“疲弊のメカニズム”があります。

ここでは、ストレスがどのように心身を消耗させるのかを順を追って見ていきましょう。

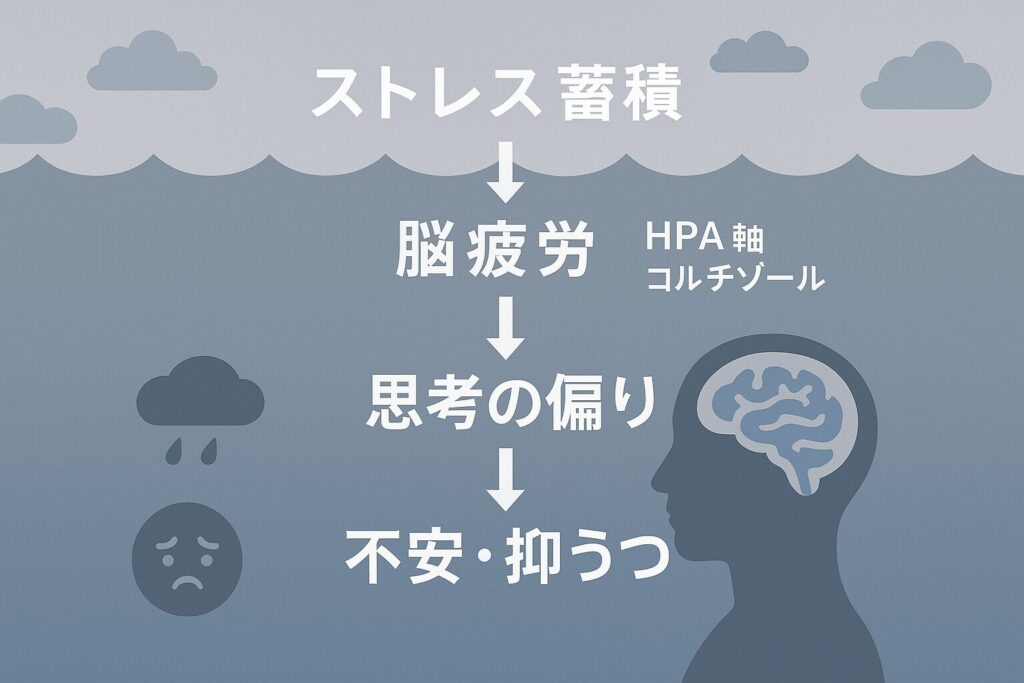

ストレスの蓄積が引き起こす“負の連鎖”

ストレスは一度で限界を超えるのではなく、少しずつ蓄積していくのが特徴です。

これを心理学的に説明すると、次のような「負のサイクル」が起こります。

- ストレスがかかる

- 脳が“危険信号”を出し、交感神経が活発に

- 睡眠や消化などの回復機能が低下

- 疲労が抜けず、集中力が落ちる

- さらに小さなストレスにも過敏に反応する

つまり、回復できないほどのストレスが続くほど「ストレスに弱くなる」という悪循環に陥るのです。

この状態では、「なんだか気分が重い」「やる気が出ない」といった心のサインが現れます。

放置すると、不安・焦り・抑うつなどの症状に発展することもあります。

HPA軸とストレスホルモン|身体が戦闘モードになり続ける仕組み

ストレスが続くと、脳と身体の間で「戦闘モード」が解除されなくなります。

この仕組みを担っているのが、HPA軸(視床下部-下垂体-副腎皮質系)です。

- ストレスを感じる → 視床下部が「危険!」と判断

- 指令が下垂体を通じて副腎に届く

- 副腎からコルチゾール(ストレスホルモン)が分泌

短期的には、コルチゾールが体を守ります(集中力UP・エネルギー放出)。

しかし長期的に続くと、次のような悪影響が出ます:

- 免疫力の低下(風邪をひきやすい)

- 睡眠の質低下(眠りが浅くなる)

- 脳疲労・記憶力低下(前頭前野の機能が鈍る)

つまり、慢性ストレスは「心だけでなく、身体を消耗させる」生理現象なのです。

ストレスに“気づけない人”ほど危険な理由

意外かもしれませんが、ストレスに強い人ほど“限界を超えるまで気づきにくい”傾向があります。

たとえば、責任感が強く、我慢するタイプの人ほど「まだ大丈夫」「自分は平気」と思い込んでしまう。

この“無自覚な頑張り”が続くと、体は常に戦闘モードのままになり、

・睡眠の質が落ちる

・肩こりや頭痛が続く

・突然何もしたくなくなる

といった「心身のシャットダウン」が起こります。

早めに自分の限界を察知するには、次のようなセルフチェックが有効です:

- 以前より笑えなくなっていないか?

- 食欲や眠りに変化がないか?

- 小さなミスでイライラしやすくなっていないか?

これらは“ストレス蓄積の初期サイン”です。

「弱いから」ではなく、「体が守ろうとしているサイン」だと理解することが、回復の第一歩になります。

💡まとめ

- ストレスは蓄積型のダメージ。少しずつ「反応しやすい脳」に変化する。

- HPA軸の過活動が続くと、免疫・睡眠・感情のバランスが崩れる。

- 「気づけないストレス」が最も危険。早めの休息と客観視が心を守る。

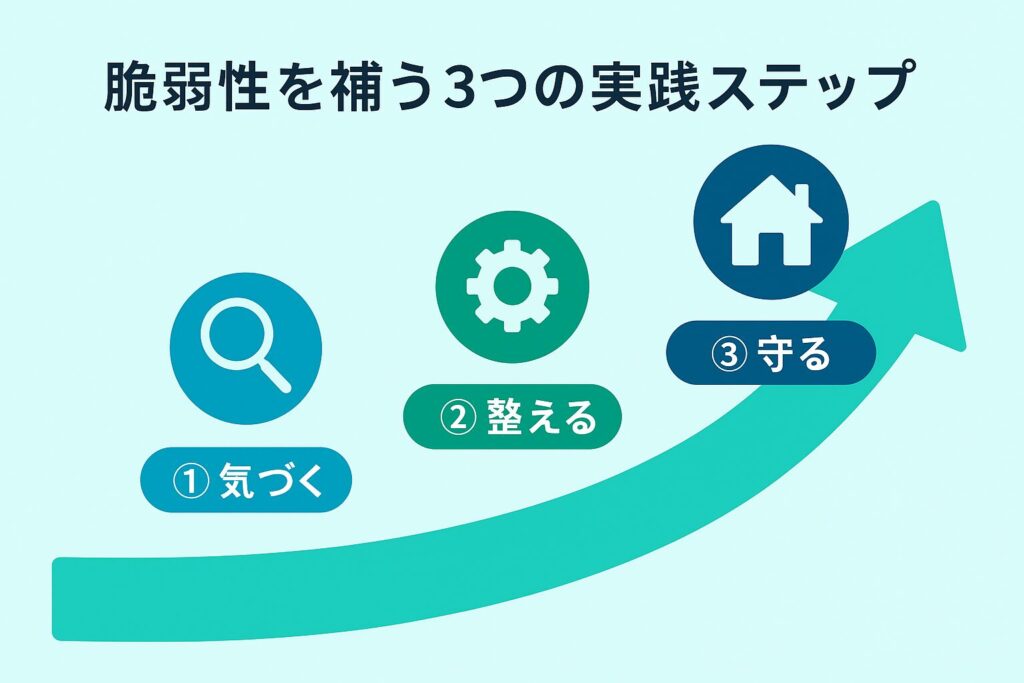

ストレスに強くなるために|脆弱性を補う3つの実践ステップ

ここまで見てきたように、ストレスの強さには脳の働き・体質・環境が関係しています。

つまり、「ストレスに強くなる」とは単に我慢することではなく、脆弱性(弱点)を理解し、補う仕組みをつくることです。

ここでは、今日から実践できる3つのステップを紹介します。

① ストレスの“閾値”を知る|自分の限界ラインを可視化する

まず最初にやるべきことは、「自分のストレスが限界に近づくサイン」を知ることです。

人それぞれ、ストレスがたまり始める“初期症状”があります。

たとえば──

- 肩こり・頭痛が出る

- 食欲が落ちる or 甘い物を異常に欲する

- 人と話すのが面倒になる

- SNSを見る時間が増える

こうした変化は、心の「赤信号」です。

日記やアプリで、気分・睡眠・体調・行動を1日1行で記録するだけでも、

自分のストレスパターンが見えてきます。

ポイントは、「限界を超えてから対処する」のではなく、「閾値の手前で調整する」こと。

これはストレスマネジメントの基本中の基本です。

② 対処スキルを鍛える|レジリエンスとコーピングの実践

次に必要なのが、ストレスを「どう受け止め、どう対処するか」というスキル。

心理学ではこれをコーピング(coping)と呼びます。

代表的なコーピングには以下の2種類があります:

| 種類 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 問題焦点型コーピング | 仕事の整理、上司に相談、優先順位の見直し | ストレスの原因を直接減らす |

| 情動焦点型コーピング | 深呼吸、運動、日記、マインドフルネス | 感情の高ぶりを落ち着かせる |

どちらが正しいということではなく、状況に応じて使い分けるのがポイントです。

また、近年注目されているのがレジリエンス(心の回復力)。

レジリエンスを高めるには、次の3つが有効とされています:

- 身体ケア:睡眠・栄養・運動

- 認知の柔軟性:「完璧じゃなくてもいい」と考える習慣

- つながりの力:話せる人・信頼できる人を持つ

ストレスに強い人は、実は「強い神経」よりも、回復が早い神経を持っている人なのです。

③ 環境を整える|“弱さ”を前提にした生活設計

最後のステップは、「強くなる」よりも「崩れにくい環境をつくる」こと。

たとえば──

- 朝に光を浴びて体内時計を整える

- 「頑張る」ではなく「整える」時間を1日30分つくる

- 苦手な人との関係を“距離で調整”する

こうした習慣は小さなことのようで、脳のストレス反応を抑える強力な土台になります。

環境を整えることは「逃げ」ではなく、自分を守る戦略です。

💡まとめ

- ストレス耐性は「訓練で上がる」ものではなく、「理解と調整」で育てるもの。

- 自分のストレス閾値を知り、対処法を身につけ、環境を整える。

- “我慢”ではなく、“メンテナンス”で乗り切るのが現代的なストレス対策。

まとめ|ストレス脆弱性を理解することが“自分を責めない第一歩”

ここまで見てきたように、「ストレスに強い・弱い」というのは単純な気持ちや努力の問題ではありません。

私たちの心は、生まれ持った脆弱性(体質・性格・神経の特性)と、外からのストレス(環境・出来事)の組み合わせによって反応が変わります。

弱さは欠点ではなく「仕組み」

ストレスに敏感な人は、よく「自分はメンタルが弱い」と感じがちですが、

心理学的に言えばそれは“敏感に反応する脳の特性”です。

この理解を持つと、「自分を責める」より「自分を整える」方向に意識を向けられます。

自分を知ることが最強のストレス対策

ストレス脆弱性モデルの最大の意義は、

「自分の反応パターンを客観的に把握できる」ことです。

たとえば──

- どんな状況で不安を感じやすいか

- どんなときにエネルギーが回復しやすいか

- 誰と話すと安心できるか

こうした情報を知っておくと、

「無理をする前に休む」「助けを求めるタイミングを逃さない」など、

セルフマネジメントの精度が格段に上がります。

自分の「ストレスの閾値(限界ライン)」を知っておくと、

無理をする前に自然とブレーキをかけられるようになります。

科学的理解が「心の自己受容」につながる

ストレスに弱い自分を受け入れられない人ほど、

「もっと頑張らなきゃ」「気持ちを強く持たなきゃ」と自分を追い込みがちです。

しかし、科学的な視点から見れば、

ストレス反応は脳と体の正常な防衛システムであり、

心が壊れる前に「SOS」を出している状態にすぎません。

それを知るだけでも、「自分はおかしくない」「ちゃんと働いている」と安心できる。

この理解こそが“自己受容”のはじまりであり、

やがて「どう生きれば心地よいか」を見つけるヒントになります。

💡まとめ

- ストレス脆弱性は、心と脳の仕組み。

- 自分の「反応の傾向」を知ることで、無理せず対処できる。

- 科学的に理解することで、自責から自己受容へと変わっていく。