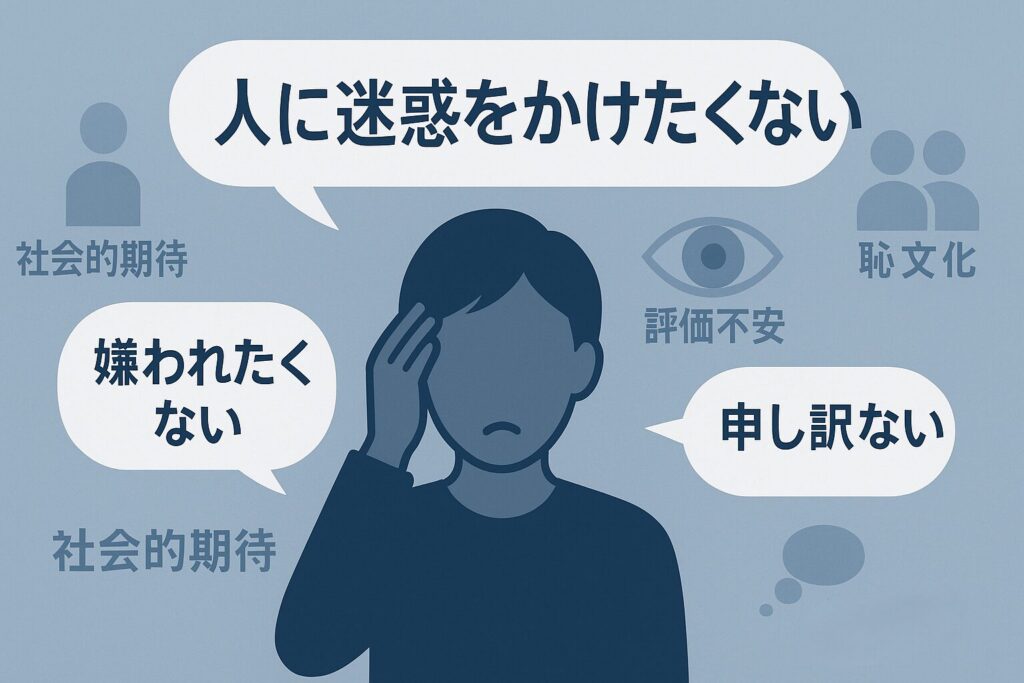

「人に迷惑をかけたくない」と思いすぎて、疲れていませんか?

ちょっと断るだけで罪悪感を感じたり、頼ることが苦手だったり…。

気づけば「いつも自分ばかり頑張っている」と感じることはありませんか?

実はその背景には、罪悪感や評価不安といった心理メカニズムがあります。

この記事では、

- 「なぜ迷惑をかけたくないと思うのか」

- 「どんな心理が働いているのか」

- 「どうすればもっと気楽に人と関われるのか」

を、心理学の理論(印象管理理論・恥文化・セルフコンパッションなど)を交えてわかりやすく解説します。

「迷惑をかけない人」ではなく、「支え合える人」になるためのヒントを見つけましょう。

読後には、人間関係のプレッシャーが少し軽くなるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「人に迷惑をかけたくない」と思ってしまうのか

私たちが「人に迷惑をかけたくない」と感じるのは、単なる“優しさ”や“マナー意識”だけではありません。

その奥には、罪悪感・恥・評価不安といった深い心理メカニズムが潜んでいます。

ここでは、なぜ多くの人が「迷惑をかけること」を必要以上に恐れてしまうのかを、心理学の視点から解説していきます。

「優しさ」だけではない──罪悪感と評価不安の心理構造

「迷惑をかけたくない」という気持ちの裏には、しばしば罪悪感と評価不安が同時に存在しています。

- 罪悪感とは:「自分の行動が相手に悪影響を与えた」と感じるときに湧く感情。

たとえば、仕事を頼むだけで「相手の手を煩わせてしまった」と自分を責めるような気持ちです。 - 評価不安とは:「他人からどう思われるか」を気にしすぎる心理。

「迷惑をかけた=悪く思われたかもしれない」という不安が心を占めます。

この2つが重なると、「人の優しさに頼ること」すら怖くなってしまいます。

結果として、“助けを求められない優しさ”=自己犠牲的な生き方が生まれてしまうのです。

「いい人」でいたい気持ちと印象管理(ゴフマン)

社会学者アーヴィング・ゴフマンは、日常生活を「舞台」にたとえて、人は誰もが他人の前で“役を演じている”と説明しました。

これを印象管理といいます。

「迷惑をかけたくない」という人は、無意識に「いい人の役」を演じようとしています。

- 「周囲に迷惑をかけない=印象が良い」

- 「頼らない=しっかりしている」

という社会的イメージを維持することで、安心感を得ようとするのです。

しかし、この“いい人役”を完璧に演じ続けることは、心のエネルギーを大きく消耗します。

本当の自分を出せないまま、「疲れる優しさ」に変わってしまうのです。

日本人特有の「恥文化」と“迷惑を避ける”価値観

文化人類学では、日本社会は「恥の文化(shame culture)」と呼ばれています。

西洋が「罪(guilt)」によって行動を律する社会であるのに対し、日本では「他人の目」「世間体」によって行動が制御される傾向があります。

つまり、

- 「迷惑をかけたら、周囲から恥をかく」

- 「人に迷惑をかける=周りの評価が下がる」

という社会的圧力が、無意識の中に刷り込まれているのです。

このため、「迷惑をかけないこと」は単なるマナーではなく、“生き方のルール”として意識されることが多いのです。

「人に迷惑をかける=悪」という思い込みの正体

ここで重要なのは、「迷惑をかけること」自体が必ずしも悪いわけではないという点です。

実際、人は誰かに頼ったり、支えられたりしながら生きています。

しかし、幼少期や学校生活の中で

「迷惑をかけちゃダメ」

「自分のことは自分でやりなさい」

という価値観を繰り返し教えられることで、

「迷惑=悪」という思考が形成されてしまうのです。

この思い込みは、他人との距離を広げ、「頼る=悪」「弱さ=恥」という感情を強化してしまいます。

本来の「優しさ」や「助け合いの精神」は、こうした誤解の中で歪められてしまうのです。

💬 まとめ

「迷惑をかけたくない」という気持ちは、優しさの証でもあります。

しかしその裏には、罪悪感・恥・評価不安という心理的な圧力が潜んでいます。

この構造を理解することで、「自分が悪い」と責める気持ちから少しずつ解放されるでしょう。

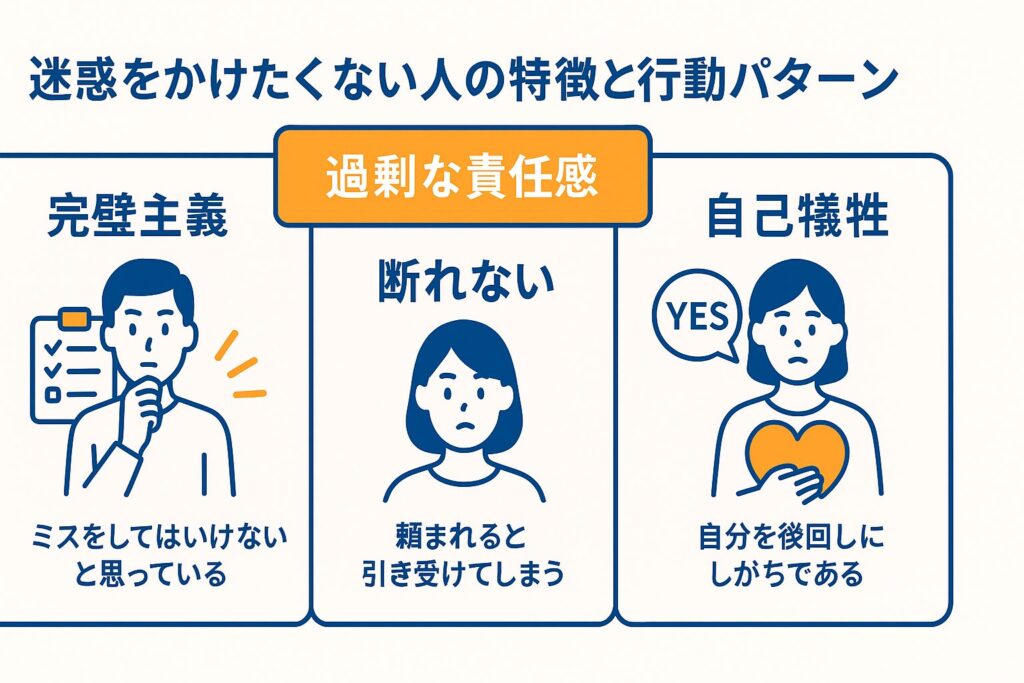

迷惑をかけたくない人の特徴と行動パターン

「人に迷惑をかけたくない」と強く思う人には、いくつか共通する性格傾向や行動パターンがあります。

それは一見すると「優しさ」や「責任感の強さ」に見えますが、裏側では過剰な自己抑制や他人への恐れが働いています。

ここでは、心理的特徴を3つの側面から整理してみましょう。

完璧主義・自己犠牲・過剰な責任感の共通点

「迷惑をかけたくない」という気持ちが強い人は、ほとんどの場合完璧主義の傾向があります。

- 完璧主義:少しのミスでも「迷惑をかけた」と感じる。常に“正しくあろう”とする。

- 自己犠牲:自分の時間やエネルギーを削ってでも、他人を優先する。

- 過剰な責任感:「自分がやらなきゃ」「他の人に頼むのは申し訳ない」と思い込み、抱え込む。

これらの特徴が重なると、いつの間にか「自分の価値=他人の役に立つこと」という構図ができあがります。

その結果、「人のために動かないと、自分には価値がない」と感じてしまうのです。

🟨 ポイント

→ 優しさが“義務”に変わったとき、人は疲れ始めます。

頼れない・断れない人に共通する“回避型の愛着スタイル”

心理学では、人間関係のパターンを説明する理論として愛着スタイル(Attachment Style)という考え方があります。

その中でも「回避型」の人は、幼少期に「頼ることで拒絶された経験」を持つことが多いとされます。

たとえば、

- 困っているときに「自分でやりなさい」と突き放された

- 弱音を吐いたら「そんなことで泣くな」と否定された

といった経験があると、

「助けを求めたら迷惑をかける」「頼るのは悪いこと」という信念が形成されやすいのです。

その結果、

- 人に頼れない(自分で抱え込む)

- 断れない(相手を失望させるのが怖い)

という行動パターンが身についていきます。

🟨 ポイント

→ 「迷惑をかけない」は、“拒絶されないための防衛”として働くこともある。

「他人に迷惑をかけない=価値がある」という信念の危うさ

「迷惑をかけないこと」は確かに社会的マナーのひとつです。

しかし、それを“人間としての価値”と結びつけてしまうと、自己否定のスパイラルに陥ります。

「迷惑をかけた=自分はダメな人間」

「助けを求める=甘えている」

こうした二元的思考(白か黒かで考える癖)が強くなるほど、心は不自由になります。

実際には、人間関係は「与える⇄受け取る」のバランスで成り立っています。

誰かに頼ることは、状況によっては相手の負担になることもあります。

でも一方で、「信頼して頼られた」と感じ、役に立てる喜びを感じる人も多いのです。

🟩 考え方の転換ヒント

- 「迷惑をかけない人」より、「感謝できる人」を目指す

- 「頼ること」も信頼関係の一部と考える

💬 まとめ

「迷惑をかけたくない」と感じる人は、責任感・優しさ・慎重さという長所を持っています。

ただし、それが行きすぎると「頼れない」「断れない」「疲れやすい」という悪循環に陥ります。

まずは、自分の「優しさ」が義務化していないかを確かめることが、回復の第一歩です。

「気にしすぎる」心理の裏にある3つの感情

「迷惑をかけたくない」と思いすぎる人の心の奥には、3つの強い感情が潜んでいます。

それが、罪悪感と恥と評価不安です。

どちらも「他人を大切に思う気持ち」から生まれるものですが、度が過ぎると自分を縛りつけ、行動を止めてしまいます。

ここでは、その3つの感情がどのように生まれ、どんな影響を与えるのかを解説します。

①罪悪感:他者を傷つけたくない気持ちのルーツ

罪悪感とは、「自分が他人を傷つけた」「迷惑をかけた」と感じたときに生まれる感情です。

この感情自体は、社会生活を維持する上でとても大切です。

もし人が罪悪感をまったく感じなければ、他人を思いやる行動は生まれません。

しかし、「迷惑をかけたくない人」は、この罪悪感を“予防的”に感じる傾向があります。

つまり、まだ何も起きていないのに、

「もし迷惑をかけたらどうしよう」

「嫌われたらどうしよう」

と、未来の罪悪感を先取りして自分を抑えるのです。

🟨 ポイント

→ 罪悪感は“他人を思いやるセンサー”ですが、強すぎると“自分を責める装置”になります。

②恥:自分の存在そのものが否定される感覚

罪悪感が「行動」に対する反省なら、恥(shame)は「自分そのもの」を否定する感情です。

たとえば、

- 「人に迷惑をかけた自分は情けない」

- 「みんなに迷惑をかける私は価値がない」

といった形で、自分の存在価値にまで影響します。

この「恥」を感じやすい人ほど、他人からの視線を強く意識します。

結果として、人間関係の中で過剰に“良い自分”を演じてしまうのです。

③ 評価不安:他人の目を気にしすぎてしまう心理メカニズム

評価不安(evaluation anxiety)とは、他人からの評価や判断を過度に恐れる心理のことです。

特に日本人は、文化的に「他人の目」を気にしやすい傾向があります。

この評価不安は、次の3つの思考パターンに表れます。

- 「嫌われたくない」

- 「悪く思われたくない」

- 「できる人だと思われたい」

本来、これらの思いは社会的な適応を支える大切な感情です。

しかし強すぎると、「どう思われるか」が行動基準になり、自分の本音が見えなくなるという問題を引き起こします。

🟨 ワンポイント:

→ 評価不安は、「他人にどう見られるか」を気にする“外向きの意識”。

→ 対策は、「自分がどう感じるか」を意識する“内向きの視点”を取り戻すこと。

認知的不協和:迷惑をかけた時の“モヤモヤ”の正体

ここまで紹介した「罪悪感」「恥」「評価不安」はいずれも“感情”ですが、

「認知的不協和」は少し性質が異なり、心の中で起こる“思考と感情のズレ”を説明する理論です。

「迷惑をかけてしまった」と感じたとき、

「自分は優しい人でありたい」という自己イメージと、

「相手に負担をかけた」という現実がぶつかり、心の中で矛盾が生じます。

この“ズレ”が不快感となって現れるのが、認知的不協和です。

これは、「自分は優しい人でありたい」という自己イメージと、

「相手に迷惑をかけてしまった」という事実が矛盾している状態。

人はこの“ズレ”を感じると強い不快感を覚え、心の中で整合性を取ろうとします。

その結果、

- 必要以上に謝る

- 自分を責め続ける

- その相手を避ける

といった行動に出てしまうのです。

🟩 解決のヒント

→ 「迷惑をかけるのも人間らしさの一部」と受け入れることで、この不協和はやわらぎます。

💬 まとめ

「迷惑をかけたくない」と思う気持ちは、罪悪感・恥・評価不安という3つの感情から成り立っています。

それらは本来、人間関係を円滑にする大切な感情ですが、強くなりすぎると“気にしすぎる生きづらさ”につながります。

まずは「罪悪感を感じてもいい」「恥をかいても大丈夫」と、自分に小さな許可を出すことから始めましょう。

なぜ「迷惑をかけたくない」は疲れるのか

「人に迷惑をかけたくない」と思う気持ちは、一見とても立派に聞こえます。

しかし、その思いが強すぎると、心のエネルギーを消耗し続ける原因にもなります。

ここでは、「なぜその優しさが疲れにつながるのか」を心理学的に整理していきましょう。

常に「他人の目」を気にしてエネルギーを消耗する

「迷惑をかけたくない」と考える人は、無意識に他人の目線の中で生きている傾向があります。

職場でもプライベートでも、次のような思考パターンが当てはまりやすいです。

- 「今の言い方で相手を不快にさせなかったかな?」

- 「これを頼んだら迷惑じゃないかな?」

- 「自分がいると場の空気を悪くするかも…」

これらはすべて、“自分の内側”よりも“他人の評価”に意識が向いている状態です。

このような注意の向け方を心理学では「外的焦点」と呼びます。

外的焦点が続くと、常に緊張状態になり、脳が**ストレスホルモン(コルチゾール)**を出し続けるため、慢性的な疲労感に陥りやすくなります。

🟨 ポイント

→ 「他人の目を気にする優しさ」は、長く続けると「自分を見失う負担」になります。

断れない・抱え込みすぎることで起こるメンタル負荷

「迷惑をかけたくない」と強く思う人は、

無意識のうちに「他人から悪く思われたくない」「嫌われたくない」という評価不安を抱えています。

このため、他人からの頼み事を断れないケースが多いです。

- 本当は疲れていても「大丈夫です」と引き受ける

- 優先順位を変えてまで他人を助ける

- 結果的に自分の時間を削ってしまう

これが続くと、心の中で「助けたい」と「もう限界」の気持ちがぶつかり合い、感情の摩耗(エモーショナル・エグゾースト)が起こります。

いわば、“優しさのオーバーワーク”です。

表面上は穏やかでも、内側では「助けたい自分」と「休みたい自分」が葛藤しています。

🟩 回避のコツ

- 「断る=迷惑」ではなく、「断る=誠実な線引き」と捉える

- 「今は難しいけど、明日なら手伝える」と時間をずらして助けるのも一つの方法

“優しさの使い方”を間違えるとストレスになる

優しさは本来、人間関係を良くする力です。

しかし、「人のために動く=良いこと」「自分を優先する=悪いこと」と思い込むと、優しさは自己否定の道具になってしまいます。

具体的には、次のような行動パターンです。

| 行動 | 一見よく見える | 実は心がすり減る理由 |

|---|---|---|

| いつも周囲を優先する | 思いやりがある | 自分の感情を後回しにしてしまう |

| 無理して笑顔を保つ | 雰囲気を保てる | 感情の抑圧でストレスが蓄積する |

| 自分の予定を犠牲にする | 責任感がある | 「やらされ感」が生まれ、疲弊する |

つまり、“優しさ”そのものが悪いのではなく、使い方を誤ると心の負担になるのです。

優しさを続けるためには、まず自分が“エネルギーを補充できる状態”であることが大前提です。

🟨 考え方のヒント

「他人を思いやる」と「自分を大切にする」は、同じコインの表と裏。

どちらか一方を犠牲にすると、もう一方も崩れてしまう。

💬 まとめ

「迷惑をかけたくない」という思いは、心の優しさそのものです。

しかしその優しさを“他人基準”で使いすぎると、エネルギー切れを起こすことがあります。

「他人に配慮すること」と「自分を守ること」を両立させる――それが、疲れない優しさを育てるためには大切です。

「迷惑をかける勇気」を持つための心理的ステップ

「迷惑をかけたくない」と思う人ほど、人間関係のバランスを崩しやすいものです。

なぜなら、相手に気を使いすぎて「頼る・弱みを見せる・お願いする」ことを避けてしまうから。

しかし、本当に信頼できる関係とは、お互いが少しずつ“迷惑をかけ合う”ことから始まるのです。

ここでは、心理学の理論をもとに、「迷惑をかける勇気」を育てる4つのステップを紹介します。

①セルフ・コンパッション:自分にやさしくする練習

心理学者クリスティン・ネフが提唱したセルフ・コンパッション(Self-Compassion)とは、

「自分を責めず、苦しみの中にある自分に思いやりを向ける姿勢」です。

「迷惑をかけたくない」と強く感じる人は、他人にはやさしくても、自分にはとても厳しい傾向があります。

たとえば──

- ちょっとしたミスで「なんでこんなこともできないの」と責める

- 助けを求めただけで「甘えてる」と感じてしまう

そんなときこそ、セルフ・コンパッションの3要素を意識してみてください。

| 要素 | 意味 | 実践例 |

|---|---|---|

| 自己優しさ(Self-kindness) | 自分を批判せずに受け入れる | 「誰にでもミスはある」と声をかける |

| 共通の人間性(Common humanity) | 苦しみは誰にでもあると理解する | 「みんな迷惑をかけながら生きてる」と思い出す |

| マインドフルネス(Mindfulness) | 感情を否定せず観察する | 「今、私は不安を感じてる」と気づく |

🟨 ポイント

→ 自分への優しさは、他人への本当の優しさを生み出す“起点”になります。

②アサーション:遠慮ではなく“配慮して伝える”技術

アサーション(assertiveness)とは、「自分も相手も大切にする自己表現」のこと。

つまり、“我慢しすぎず、攻撃的にもならずに、伝える技術”です。

「迷惑をかけたくない人」は、相手を気づかうあまり、自分の要望を抑え込みがちです。

しかし、アサーティブな伝え方なら、相手を尊重しながら自分の気持ちを表現できます。

🗣️ アサーションの基本ステップ

- 事実を伝える:「昨日の資料、少し時間が足りませんでした」

- 気持ちを伝える:「正直、一人で抱えるのが不安でした」

- 提案する:「次からは一緒に確認してもらえたら助かります」

このように伝えると、相手を責めずに協力を求めることができます。

「迷惑をかけた」と感じる場面も、“対話で分かち合う機会”に変わります。

③支え合う関係こそが人間関係の本質──“迷惑をかけ合う”ことが信頼を育てる

ここで強調したいのは、「迷惑をかけ合うこと」は、信頼の構築プロセスにもなり得るということです。

人は、頼られたときに信頼を感じる生き物です。

- 「お願いされる」=「信頼されている」

- 「助け合う」=「お互いの弱さを共有している」

心理学では、こうした健全な関係性を「相互支援的関係(mutual supportive relationship)」と呼びます。

これは“依存”とは違い、お互いが自立したまま支え合う関係。

つまり、自立と依存のバランスこそが人間関係の本質なのです。

🟩 心に残しておきたい考え方

「迷惑をかけない人」より、「迷惑をかけても信頼を保てる人」になろう。

④小さなお願いをする練習から「頼る力」を取り戻す

「迷惑をかける勇気」は、一気には身につきません。

まずは、小さなお願いから練習してみましょう。

- コンビニで「袋をもう1枚もらえますか?」と頼む

- 同僚に「5分だけ手伝ってもらえますか?」と言ってみる

- 友人に「少し話を聞いてもらっていい?」と声をかける

こうした“小さな頼みごと”を重ねることで、

「頼る=悪いこと」という思い込みが少しずつ薄れていきます。

🟨 ステップのコツ

- 迷惑の“内容”より、“伝え方”を意識する

- 断られても「嫌われた」と決めつけない

- 「ありがとう」を必ず添える(感謝で関係が循環する)

💬 まとめ

「迷惑をかけないように」と頑張るより、“迷惑をかけても信頼できる関係”を築くことが、本当の強さです。

セルフ・コンパッションで自分を癒し、アサーションで素直に伝え、

小さな「お願い」から、“支え合える人間関係”を少しずつ取り戻していきましょう。

「迷惑をかけても大丈夫」と思えるようになる考え方

「迷惑をかけたくない」という気持ちは、人間関係の中で誰もが感じる自然な感情です。

しかし、その思いが強すぎると、行動できない・頼れない・自分を責めるという悪循環に陥ります。

ここでは、「迷惑をかけても大丈夫」と思えるようになるための3つの考え方のヒントを紹介します。

インドの有名な教え「迷惑はお互い様」

インドの教えとして、よくこんな言葉が紹介されます。

「あなたは人に迷惑をかけて生きているのだから、人のことも許してあげなさい」

この言葉が伝えているのは、人間関係は“迷惑をかけない”ことではなく、“迷惑をかけ合いながら支え合う”ことだという考え方です。

もちろん、何をしても許されるという意味ではありません。

しかし、人は誰でも少なからず誰かに迷惑をかけながら生きている──それが現実です。

だからこそ、多少のすれ違いや失敗は「お互いさま」と受け止めるほうが、

人間関係はずっと楽になります。

🟨 心の切り替え方の例

- 「迷惑をかけてしまった…」 → 「助けてくれた相手に感謝しよう」

- 「申し訳ない」 → 「ありがとう」に変えてみる

感謝は、罪悪感をやわらげ、人間関係を温かく保つ心理的緩衝材になります。

アドラー心理学の“共同体感覚”──貢献と支え合いの循環

心理学者アルフレッド・アドラーは、幸福の源は「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」にあると説きました。

それは、「他人と支え合いながら、自分もその一部であると感じられる感覚」です。

この考え方では、「迷惑をかける」ことも「助けを受け入れること」も、どちらも共同体の中では自然な行為とされます。

- 迷惑をかける=相手の貢献意欲を引き出す機会

- 助けてもらう=“ありがとう”で関係が強まる瞬間

つまり、人間関係は「貸し借りの帳尻合わせ」ではなく、貢献と受容のバランスで成り立つ生きた循環なのです。

🟩 アドラーの視点から見た考え方

「迷惑をかけることを恐れず、支え合いの中で自分の居場所を感じる」

それが“孤独を癒す本当の勇気”です。

迷惑を恐れないことが、信頼を育てる最初の一歩

信頼とは、「相手に迷惑をかけても、関係が壊れないという確信」の上に成り立ちます。

たとえば、友人や家族に少し頼みごとをしても、「全然いいよ」と笑って受け入れてくれた経験はありませんか?

それこそが、信頼関係が存在する証です。

逆に、「迷惑をかけないように」と完璧を目指すほど、関係は形式的になります。

お互いの“弱さ”を出せない関係は、一見うまくいっているようでも、心の距離は遠くなっていくのです。

🟨 信頼を深めるステップ

- 相手の厚意を素直に受け取る(「ありがとう」を添えて)

- 相手が困っていたら、自分もできる範囲で助ける

- 「持ちつ持たれつ」で関係を築く

この繰り返しが、「迷惑をかけても大丈夫」という安心感を生み出します。

それはやがて、“自分も人を信じていい”という自己受容の感覚につながるのです。

💬 まとめ

「迷惑をかける=悪いこと」という考え方は、実は“孤立”を生む思い込みです。

人間関係の本質は、迷惑をかけ合いながら、感謝と信頼を育てることにあります。

迷惑をかけてもいい。

感謝して、支え合えばいい。

そう思えるようになると、他人への恐れがやわらぎ、

「誰かの助けを借りながら生きる自分」を、自然に受け入れられるようになります。

まとめ|罪悪感よりも「支え合う心」があなたを軽くする

ここまで見てきたように、「人に迷惑をかけたくない」という気持ちは、優しさと責任感の裏返しです。

けれど、その思いが強くなりすぎると、自分を縛り、孤立を深め、心を疲弊させてしまいます。

最後に、「気にしすぎる優しさ」を“支え合う強さ”に変えるためのポイントを整理しましょう。

人間関係は“迷惑をかけ合う”ことで成り立つ

私たちは生まれた瞬間から、誰かに支えられて生きています。

誰かが作った食べ物を食べ、誰かが整えた社会の中で働き、誰かに励まされながら日々を過ごしています。

つまり、人間関係とはもともと「迷惑をかけ合う仕組みの中に成り立っている」ものなのです。

にもかかわらず、「迷惑をかけてはいけない」と思いすぎると、その自然な循環を自ら断ち切ってしまいます。

🟨 思い出したいこと

「迷惑をかけたからこそ、助け合いが生まれる」

「頼ることは、相手が“優しさを発揮するチャンス”」

迷惑を恐れず支え合うことが、信頼を育て、心を軽くしていきます。

「気にしすぎる優しさ」を“分かち合える優しさ”へ

「迷惑をかけたくない」という思いは、人に対する配慮の表れです。

ただし、その優しさを“自分の内側に閉じ込める”のではなく、“共有できる形“に変える”ことが大切です。

たとえば──

- 「迷惑をかけてごめんね」ではなく、「助けてくれてありがとう」に言い換える

- 「ひとりで頑張らなきゃ」ではなく、「一緒にやってくれる?」と伝えてみる

こうすることで、優しさは“孤立”ではなく“つながり”を生み出します。

分かち合う優しさが、人との信頼関係をより温かいものに変えていくのです。

今日からできる小さなステップ──“迷惑をかける勇気”を試す

最後に、今日から試せる「迷惑をかける勇気」のステップを紹介します。

これは、大げさな挑戦ではなく、“日常の小さな一歩”です。

- 小さなお願いをしてみる

→「これ手伝ってもらっていい?」など、頼みやすいことから始める。 - 感謝をしっかり伝える

→「ありがとう」を言うことで、罪悪感が“温かい循環”に変わる。 - 相手が困っていたら助け返す

→「支え合いのサイクル」が信頼を育てる。

🟩 大切なのは、“迷惑をかけない”ことではなく、“関係を大切にする”こと。