「やりかけの仕事が頭から離れない」「寝る前に“あの件どうしよう”と考えてしまう」──そんな経験、ありませんか?

実はそれ、ツァイガルニク効果という心理現象が関係しています。人は“終わっていないこと”を無意識に覚えておく性質があるんです。

この記事では、ツァイガルニク効果の意味と仕組みをわかりやすく解説しながら、

- なぜ未完了のことが気になるのか

- その心理を勉強や仕事、タイトル設計などにどう活かせるか

- 逆にストレスを増やさないための使い方

まで、実践的に紹介します。

「気になる」を味方につければ、集中力も継続力も変わります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ツァイガルニク効果とは?──「中断したことを覚えている」心理の基本

私たちは日常の中で、「やりかけの仕事が気になる」「途中で止めた動画の続きが気になる」といった経験をしたことがあるはずです。

この“未完了のことが頭から離れない”現象を、心理学ではツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)と呼びます。

ツァイガルニク効果の定義と意味を初心者向けに解説

ツァイガルニク効果とは、完了したことよりも中断されたことの方が記憶に残りやすい心理現象を指します。

この効果を発見したのは、ロシアの心理学者ブルーマ・ツァイガルニク(ブリューマ・ゼイガルニク)(Bluma Zeigarnik)。

彼女は、人がタスク(作業)を完了させるとすぐに忘れてしまう一方、途中で中断されたタスクは長く覚えていることに気づきました。

つまり、私たちの脳は「終わっていないこと=片付けるべき課題」として記憶に残す性質を持っているのです。

「完了したことより中断したことを覚えている」理由

この現象の根底には、人間の脳が「完了」と「未完了」を区別して処理する仕組みがあります。

- 完了したタスク:目的が達成され、心理的に“解放”されるため、脳はその情報を優先的に整理・忘却する。

- 未完了のタスク:目的が達成されていないため、脳が「まだ処理中」と判断し、意識の中に残し続ける。

たとえば、ドラマの最終回を見終えた作品はすぐに記憶から薄れますが、途中で視聴を止めたシリーズは「続きが気になる」と強く印象に残ります。

これは、脳が“未完了”を放置できない性質を持っているからです。

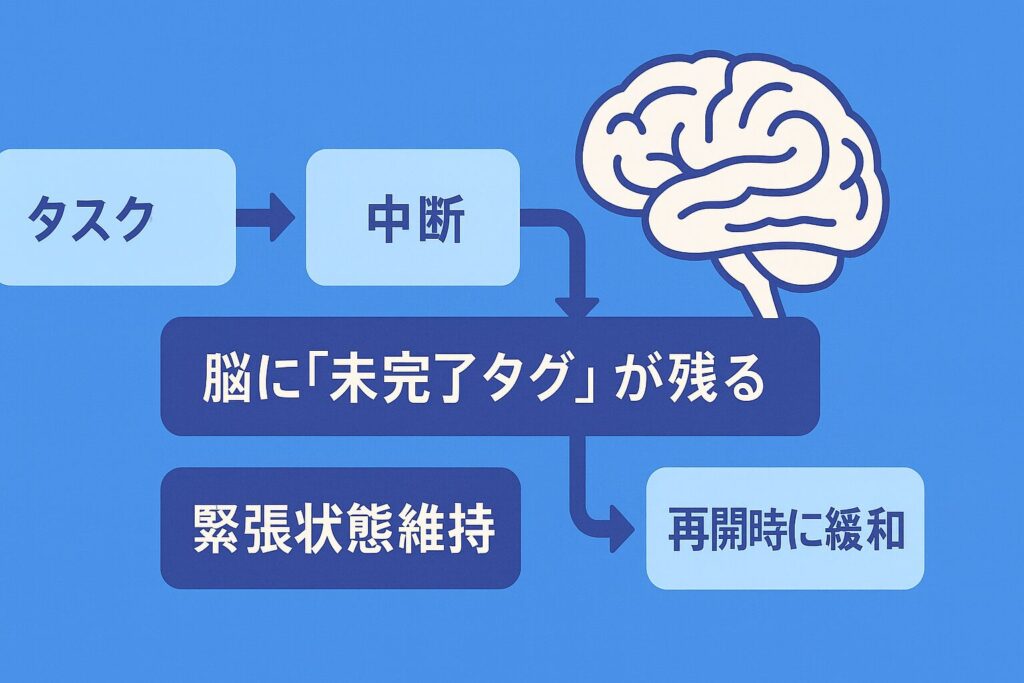

記憶に“緊張”が残る心理的メカニズム

ツァイガルニクはこの現象を、当時のゲシュタルト心理学(全体のまとまりを重視する心理学)やクルト・レヴィンの「場の理論」の考え方と結びつけて説明しました。

人が目標に向かって行動を始めると、心の中には“完了したい”という心理的緊張が生まれます。

この緊張は目標が達成されるまで持続し、完了によって初めて解消されます。

しかし途中で中断されると、この緊張は消えずに残り続け、「早く片付けたい」「気になる」という感覚として意識に浮かび続けるのです。

この“緊張の残り”こそがツァイガルニク効果の正体です。

脳は緊張を解消しようとするため、未完了のタスクを何度も思い出し、再開や完了を促します。

💡まとめポイント

- ツァイガルニク効果=「中断されたことの方が記憶に残る」心理現象

- 脳は“未完了”を処理しきれず、意識の中で保持し続ける

- 心理的な「緊張」が消えないため、頭の中で何度も再浮上する

- 日常で感じる“モヤモヤ”“気になる”は、この仕組みの表れ

発見のきっかけと背景──ウェイターの観察から生まれた心理学実験

ツァイガルニク効果は、心理学者ブルーマ・ツァイガルニク(Bluma Zeigarnik)が偶然の観察から着想を得たと言われています。

その原点は、日常の中に潜む小さな違和感──「なぜ人は未完了を気にするのか?」という素朴な疑問でした。

発見者ブルーマ・ツァイガルニクと師クルト・レヴィンの関係

ツァイガルニクは、20世紀初頭のベルリン大学でクルト・レヴィン(Kurt Lewin)のもとで研究していました。

レヴィンは「場の理論(Field Theory)」という考え方を提唱し、人の行動を「個人と環境の力の相互作用」として捉えました。

この理論では、目標に向かう行動を「心理的エネルギーの流れ」として考え、

目標が未達成のときには“緊張(tension)”が残ると説明されます。

ツァイガルニクはこの発想を受けて、

「未完了の課題が人の記憶や意識にどのような影響を与えるのか」

という研究テーマを設定したのです。

「注文を覚えるウェイター」から始まった発見エピソード

研究のきっかけとなったのは、ある日レストランでの観察でした。

ツァイガルニクが食事をしていた際、ウェイターが「支払い前の注文内容は完璧に覚えているのに、支払いが済むとすぐ忘れてしまう」ことに気づきます。

この奇妙な現象にツァイガルニクは着目し、

「もしかして“未完了”の状態が記憶を強化しているのでは?」と仮説を立てました。

それが後に有名なツァイガルニク効果の実験につながります。

実験で明らかになった「完了」と「未完了」の記憶の差

ツァイガルニクは被験者に複数の課題(パズル、計算、手作業など)を与え、

その一部を途中で強制的に中断させました。

後で「どんな課題を覚えているか」を尋ねたところ、

中断された課題の方が約2倍も多く記憶されていたのです。

この結果は、単なる偶然ではなく、脳の働きとして再現性があることが後続研究でも確認されました。

ツァイガルニクはここから次のように結論づけます。

「人は、完了したタスクは心の中で“閉じる”が、

未完了のタスクは“開いたまま”残り続ける。」

つまり、人の脳は終わっていないことを忘れないようにするメモリシステムを持っているのです。

💡まとめポイント

- 発見の原点:ウェイターの「支払い前後で記憶が変わる」観察

- 理論的背景:クルト・レヴィンの「場理論」と心理的緊張の概念

- 実験結果:中断された課題のほうが約2倍覚えられていた

- 結論:未完了タスクは心の中で“閉じないファイル”として残り続ける

ツァイガルニク効果の仕組み|脳は“未完了”に緊張を残す

ここまでで、ツァイガルニク効果が「中断されたことを覚えている」心理現象であることを見てきました。

では、なぜ脳は“未完了”を手放せないのでしょうか?

そのカギを握るのが、心理的緊張とワーキングメモリ(作業記憶)の関係です。

脳は“終わっていないこと”を「課題」として保持する

人間の脳は、「目標を達成したい」というプログラムを持っています。

たとえば、机の上に未開封の郵便物があると、「開けないと気持ち悪い」と感じるのは、

脳が「未完了=課題未解決」としてその情報を保持しているからです。

心理学的には、これは「完了への欲求(completion tendency)」と呼ばれ、

脳はタスクを完了するまで“緊張状態”を維持します。

この緊張が解消されるのは、行動を終えた瞬間ではなく、

「目的が果たされた」と脳が納得したときなのです。

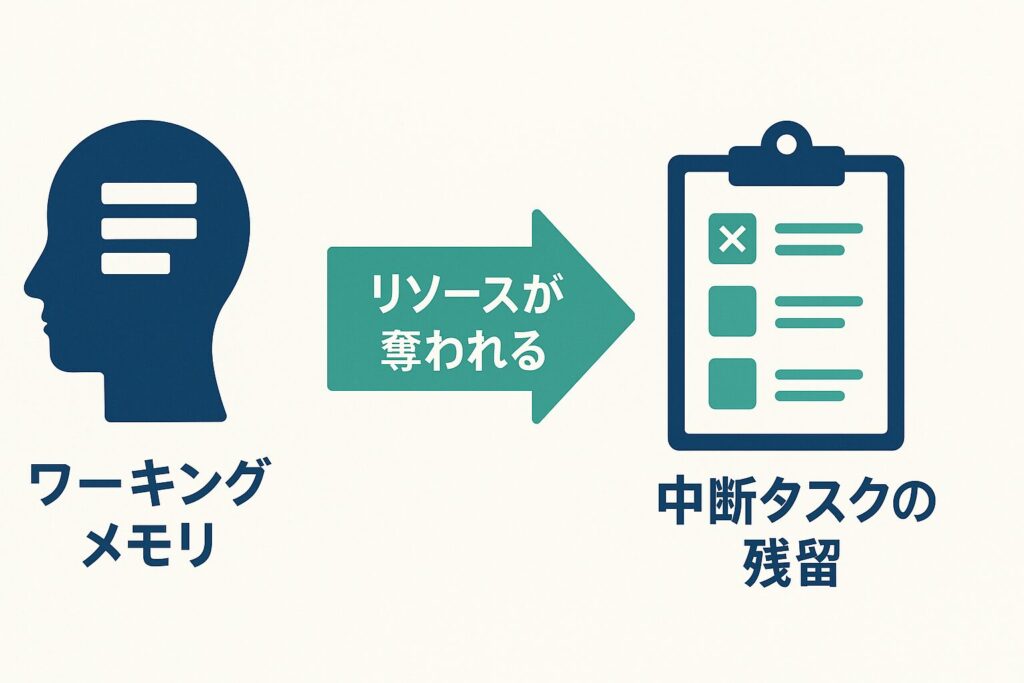

ワーキングメモリに残る“心理的タブ”の仕組み

現代の脳科学では、この仕組みを「ワーキングメモリ(作業記憶)」の働きとして説明できます。

ワーキングメモリとは、「一時的に情報を保持しながら処理する」脳のメモ帳のような機能です。

このメモ帳には限りがあり、

- メモを取りすぎるとすぐいっぱいになる

- 消し忘れたタスクが残ると、新しい作業の邪魔をする

という特徴があります。

つまり、「未完了タスク」は閉じ忘れたタブのようなもので、

新しいことを始めてもバックグラウンドで処理が続いている状態になります。

これが「やり残した仕事が気になって集中できない」「寝る前に思い出して眠れない」などの原因になるのです。

未完了が「気になる」感覚は脳の防衛反応

脳にとって“未完了”は一種のエラー状態です。

「まだ終わっていない」という情報が、危険信号やストレス反応として処理され、

私たちは「早く片付けたい」という衝動に駆られます。

これは不便なようでいて、実は人が生き延びるための仕組みでもあります。

もし脳が途中のタスクをすぐ忘れてしまうなら、

狩りや家事、仕事など「完了が必要な行動」を遂行できなくなってしまうからです。

つまり、ツァイガルニク効果は「人間がミスや未達を避けるための安全装置」とも言えるのです。

💡まとめポイント

- 脳は“未完了”を課題として保持し続ける性質を持つ

- ワーキングメモリは「閉じ忘れたタブ」のように、未完了情報を残す

- “気になる”感覚は、脳がタスクを完了させようとする防衛反応

- この働きがあるからこそ、人は目標を忘れずに行動できる

認知負荷理論との関係──未完了タスクが脳のリソースを奪う

ツァイガルニク効果は、「人が未完了のことを覚えている」現象ですが、

これを脳の処理能力の観点から見ると、別の意味でも重要なことが分かります。

それが、認知負荷理論(Cognitive Load Theory)との関係です。

● 認知負荷理論とは?ワーキングメモリには限界がある

認知負荷理論とは、心理学者ジョン・スウェラー(John Sweller)が提唱した理論で、

人間のワーキングメモリ(作業記憶)には限界があり、

一度に扱える情報量が多すぎるとパフォーマンスが低下するという考え方です。

たとえば:

- 3つのことを同時に考えると混乱する

- 会話中に別の通知が来ると内容を忘れる

- 勉強中にスマホを見ると集中できない

これはすべて「認知負荷」が高まった結果です。

脳の処理リソースが分散し、タスクに必要な注意を維持できなくなるのです。

未完了タスクは“認知的ノイズ”として脳に残る

ツァイガルニク効果の観点から見ると、

未完了のタスクは脳の中で「処理中の情報」として保持され続けます。

つまり、タスクが終わっていない限り、

その情報がワーキングメモリを占有し続けるのです。

これが積み重なるとどうなるか?

- 「あれもやらなきゃ」「これも終わってない」と頭の中が騒がしくなる

- 新しいことを始めても集中できない

- 休んでいても、心のどこかが仕事モードから抜けられない

このように、未完了タスク=認知的ノイズとなり、

脳のリソースをじわじわと消耗していきます。

ツァイガルニク効果は「覚えている」だけでなく、

認知負荷を増やす要因として働くことを理解しておく必要があります。

中断設計の工夫で「再開しやすく・疲れにくい」体験を作る

教育やUX(ユーザー体験)設計の分野では、

この問題を逆手に取って「中断してもストレスが少ない設計」を工夫します。

たとえば:

- 学習アプリでは、1単元を短く区切る(小さな完了感をこまめに得られるが、全体としては未完)

- 作業ツールでは、自動保存機能を入れる(中断しても再開しやすい)

- チェックリストで進捗を見える化する(未完了を“可視化して安心”に変える)

これにより、ツァイガルニク効果による“未完了の緊張”を軽減しつつ、

再開へのモチベーションを保てるようになります。

つまり、「終わっていない感」をストレスではなく推進力に変える設計が可能になるのです。

UX・学習設計における「段階化」や「進捗可視化」の活用例

実際の応用例としては、次のような工夫がよく使われています。

| 活用シーン | 工夫の例 | 効果 |

|---|---|---|

| 学習サイト | 1レッスンを短く区切る/進捗バーを表示 | 小さな達成感で継続しやすい |

| ToDoアプリ | 未完了と完了を明確に分ける | “やり残し感”を整理して認知負荷を下げる |

| UIデザイン | 「次のステップへ」ボタンで流れを誘導 | 中断してもゴールが明確で安心感がある |

| ゲーム設計 | ステージごとに報酬を設定 | “途中でやめても再開したくなる”仕掛け |

このように、ツァイガルニク効果を理解すると、

「脳の負担を減らしながら、行動を促す設計」ができるようになります。

💡まとめポイント

- 認知負荷理論:人の作業記憶には限界があり、情報過多でパフォーマンスが下がる

- 未完了タスクは脳の中で「認知的ノイズ」として残り続ける

- 中断設計の工夫で、再開のしやすさと心理的余裕を作る

- 進捗の可視化・段階化によって、緊張をやる気に変えることができる

関連する心理学モデルとの違いと関係

ツァイガルニク効果は単独でも興味深い現象ですが、

実は心理学のさまざまな理論と深くつながっています。

ここでは、4つの代表的な関連理論を取り上げ、

それぞれの違いと共通点をわかりやすく整理します。

オフシャンキナ効果:中断された行為を再開したくなる心理

ツァイガルニク効果の弟子筋にあたる理論が、オフシャンキナ効果(Ovsiankina effect)です。

発見者は、ツァイガルニクの弟子であるマリア・オフシャンキナ(Maria Ovsiankina)。

彼女の実験では、「中断された課題を、その後どうするか?」を観察しました。

結果、多くの被験者は指示されていないのに勝手に再開しようとしたのです。

つまり、ツァイガルニク効果が「中断したことを覚えている心理」だとすれば、

オフシャンキナ効果は「中断を再開したくなる行動」を説明する理論です。

| 比較ポイント | ツァイガルニク効果 | オフシャンキナ効果 |

|---|---|---|

| 焦点 | 記憶・意識 | 行動・再開 |

| 結果 | 中断されたことを覚えている | 中断されたことを再開したくなる |

| 研究者 | ブルーマ・ツァイガルニク | マリア・オフシャンキナ |

情報ギャップ理論:知識の抜けが「知りたい欲求」を生む

「気になる」のは、タスクだけではありません。

人は“知らないこと”にも強く惹かれる傾向があります。

これを説明するのが、ジョージ・ローウェンスタイン(George Loewenstein)による情報ギャップ理論(Information Gap Theory)です。

この理論によると、人は

「自分が知っていること」と「知っていないこと」のギャップ

に気づいた瞬間、強い好奇心が生まれるとされています。

たとえば:

- クイズ番組で答えが出る直前に気になる

- 記事タイトルで「実は○○だった…!」と書かれていると続きを読みたくなる

これは、ツァイガルニク効果の「未完了タスク」ではなく、

“未完了の情報”が記憶に残る現象といえます。

つまり、両者は「完結していないものに意識を引きつけられる」という共通点を持っています。

認知的不協和理論:未完了状態が“不快感”を生む理由

次に関係が深いのが、心理学者**レオン・フェスティンガー(Leon Festinger)による認知的不協和理論(Cognitive Dissonance Theory)です。

これは、人の考えや行動に矛盾があると、心に不快感(不協和)が生じるという理論です。

たとえば:

- 「勉強しなきゃ」と思いながらSNSを見ている

- 「もうやめよう」と言いながら連絡を待ってしまう

このように、“矛盾した状態”は心理的なストレスを生みます。

ツァイガルニク効果も同様に、未完了タスクが「心の緊張」として残る点で、

認知的不協和と構造が非常に似ています。

両者の違いを整理すると:

| 理論名 | 不快感の原因 | 解消の方法 |

|---|---|---|

| ツァイガルニク効果 | 未完了の行動 | 行動を完了する |

| 認知的不協和理論 | 思考・行動の矛盾 | 認知を修正・正当化する |

ピークエンドの法則との比較:終わり方で印象が変わる心理

ツァイガルニク効果と対照的な立場にあるのが、ピークエンドの法則(Peak-End Rule)です。

心理学者ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)らの研究で、

人は「経験の最中」よりも「ピーク(最も強い瞬間)と終わり方(エンド)」によって

全体の印象を判断する傾向があると分かっています。

たとえば、映画の最後が感動的だと「いい映画だった」と感じるように、

終わり方が完了感を生む心理が働くわけです。

つまり:

- ツァイガルニク効果 → 「終わらないと気になる」

- ピークエンドの法則 → 「どう終わるかで印象が決まる」

この2つを組み合わせると、

「人は“終わらないもの”に惹かれ、“終わり方”で満足する」

という、人間の行動設計の根本法則が見えてきます。

💡まとめポイント

- オフシャンキナ効果:中断後、再開したくなる心理

- 情報ギャップ理論:知識の抜けが好奇心を生む

- 認知的不協和理論:未完了や矛盾が不快感を生む

- ピークエンドの法則:終わり方で印象が変わる

➡ どの理論も、「人は完結していないものに注意が向く」という共通構造を持っています。

これらを理解すると、ツァイガルニク効果をより立体的に応用できるようになります。

日常にあるツァイガルニク効果の具体例

ツァイガルニク効果は、研究室の中だけで起きる現象ではありません。

むしろ、私たちの日常生活のあらゆる場面で自然に働いています。

ここでは、ドラマ・恋愛・SNS・仕事・勉強といった身近な例を通して、

この心理がどのように私たちの行動を左右しているのかを見ていきましょう。

ドラマや漫画が“続きが気になる”構成にする理由

あなたは、夜遅くまでドラマを「あと1話だけ…」と見続けたことはありませんか?

その背後にあるのが、まさにツァイガルニク効果です。

脚本家や編集者は意図的に「未完了の状態」を作ります。

たとえば:

- 次の展開を予告して終わる「クリフハンガー(引き)」

- 「まだ明かされていない秘密」や「未解決の伏線」

- 主人公が決断する直前で場面が切り替わる

こうした構成は、“心理的な未完了”を作ることで観客の記憶をつなぎ止めるテクニックです。

脳は「終わっていない物語」を完了させたいという欲求を感じるため、

翌週も続きを見たくなるのです。

恋愛で“曖昧な関係”が忘れられないのはなぜ?

恋愛にもツァイガルニク効果は深く関係しています。

たとえば、相手との関係がはっきりしないまま終わった場合──

「なぜあの人はあの時あんな態度をとったんだろう」

「告白していたら違う結果だったかも」

と、何度も思い出してしまう経験があるかもしれません。

これは、感情的なタスク(=心の中の“未完了の問い”)が

まだ解決されていないため、脳が繰り返し処理しようとしている状態です。

一方で、明確に「終わった」と納得できた恋は、

時間とともに穏やかに記憶の奥に整理されていきます。

つまり、曖昧さが記憶を引き延ばすのです。

恋の余韻や後悔が長引くのも、ツァイガルニク効果の心理的構造によるものなのです。

SNSの「未読バッジ」「通知アイコン」が頭に残る理由

SNSやスマホの設計には、ツァイガルニク効果が巧みに応用されています。

たとえば:

- 未読のメッセージに表示される「赤い数字のバッジ」

- 通知アイコンに残る「1件のお知らせ」

- ストーリーが“まだ見ていない”状態でグレー表示される仕組み

これらはすべて、「未完了状態を可視化」して、

人の脳に「片付けたい」「確認したい」という小さな緊張を生じさせる設計です。

この“心理的モヤモヤ”が、アプリを開くトリガーになっているのです。

まさに、現代のUXデザインがツァイガルニク効果を戦略的に活用している好例です。

仕事や勉強で“やり残し感”がストレスになる仕組み

ツァイガルニク効果は、仕事や勉強の集中力にも大きな影響を与えます。

たとえば:

- メールを半端に読みかけている

- 会議の議事録を書きかけのままにしている

- 勉強ノートの途中で中断している

こうした「やり残し」は、無意識のうちに脳内リソース(ワーキングメモリ)を占有し、

結果的に集中力や睡眠の質を下げます。

人は“未完了”を放置できない生き物だからこそ、

タスクが多いと「頭がずっと回っている」ような感覚になるのです。

この場合の対策は、

- 中断しても再開しやすいようにメモを残す

- 1タスクを小さく区切って「完了感」をこまめに得る

- 睡眠前にToDoリストを書き出して“見える化”する

といった方法が有効です。

「完了させること」よりも「完了したと感じること」が、脳を休ませるコツです。

💡まとめポイント

- ドラマや漫画は、未完了状態を作って“続きが気になる”構成にしている

- 曖昧な恋愛は「感情の未完了」が記憶を引き延ばす

- SNS通知や未読バッジは「未完了」を刺激するデザイン

- 仕事や勉強の“やり残し感”は認知的負荷を増やし、集中を妨げる

ツァイガルニク効果は、私たちが日常で「気になる」「忘れられない」と感じる

ほとんどの場面に潜んでいます。

勉強・仕事への活用法|“途中でやめる”と続けやすくなる理由

ツァイガルニク効果は、一見すると「気になってストレスを生む現象」に見えますが、

実はうまく活用すれば、集中力の維持や継続力の強化につながります。

ここでは、勉強や仕事において“未完了”を味方にする実践的な方法を紹介します。

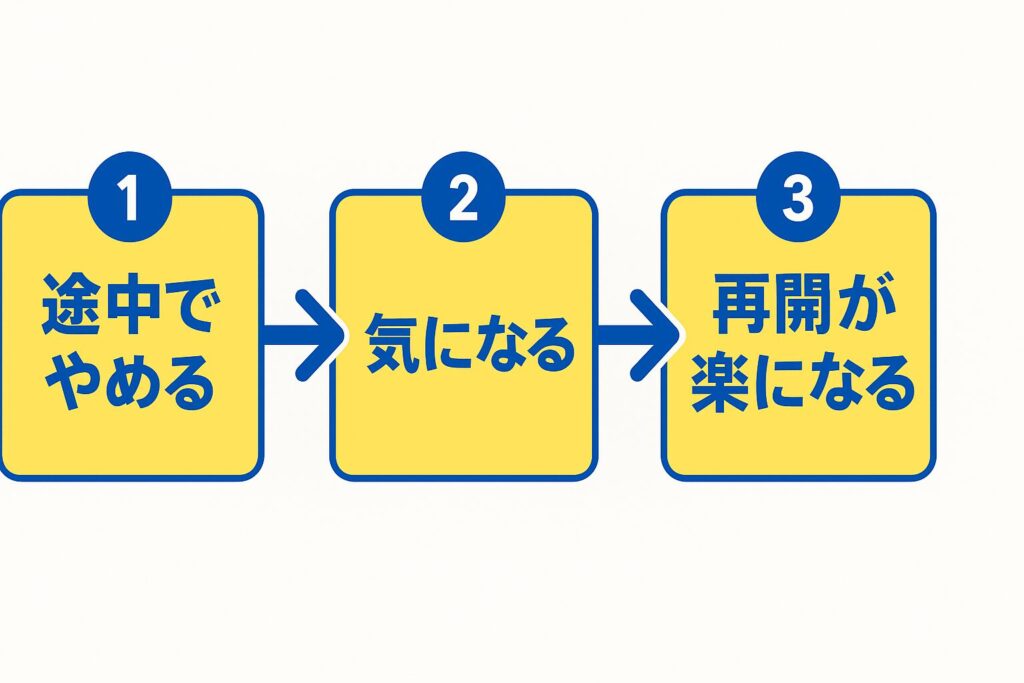

あえて途中でやめることで「次にやりたくなる」心理

私たちは、何かを途中でやめたときに“続きが気になる”と感じます。

これはツァイガルニク効果による心理的緊張(tension)が解消されていないためです。

この特性を利用すると、モチベーションを維持しやすくなります。

たとえば:

- 勉強で「ちょうどキリのいいところ」で終えるのではなく、「あと少し残した状態」で終わる

- 執筆や資料作成でも、途中で止めておくことで翌日の“とっかかり”を作る

これにより、翌日作業を始めるときに「続きが気になる」心理が働き、

自然に作業に戻りやすくなるのです。

勉強・仕事に活かせる“再開しやすい中断”のコツ

ツァイガルニク効果をうまく利用するためには、

中断の仕方を意識的にデザインすることが大切です。

再開しやすい中断のポイント:

- 中断メモを残す

→ どこまでやったか、次にやることを書き残しておくと、翌日の再開がスムーズ。 - 次のタスクを“見える化”する

→ ToDoリストや進捗バーで「未完了を把握できる状態」にしておく。

これらの工夫によって、ツァイガルニク効果が「気になるストレス」ではなく

“再開を促す原動力”として働くようになります。

ツァイガルニク効果を利用したタスク設計法

タスク設計でも、この心理を上手に取り入れることができます。

たとえば次のように、「小さな未完了」を意図的に作るのがコツです。

| タスクタイプ | ツァイガルニク活用の工夫 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 勉強 | 問題集を“あと1問”残しておく | 翌日の着手がスムーズになる |

| 仕事 | 会議資料を“8割”で一旦止める | 翌朝のスタートで修正意欲が湧く |

| 執筆 | 文章を途中の文で止める | 次に書き出しやすくなる |

| 習慣 | 「今日はここまで」と区切る | 継続のハードルを下げる |

つまり、「完璧に終える」よりも「少し残す」ことが、

継続の心理的ハードルを下げるのです。

「完了欲求」を行動エネルギーに変える具体ステップ

ツァイガルニク効果は、放っておくとストレス源になりますが、

意図的に活用すればモチベーション維持装置になります。

そのための実践ステップは次のとおりです。

ステップ1:タスクを「分割」する

→ 大きな目標を細分化し、小さな完了体験を積む。

ステップ2:あえて“途中”で止める

→ 「気になる」状態を残しておき、次回のスタートを軽くする。

ステップ3:メモを残して“心理的緊張”を可視化する

→ 未完了を放置せず、ノートやアプリで“外部記録”に移す。

ステップ4:完了時に“解放感”を意識して味わう

→ 緊張→完了→解放のサイクルを実感することで、脳が「達成」を学習する。

💡まとめポイント

- あえて途中でやめることで、「続きが気になる心理」を活かせる

- 再開しやすい中断の工夫で、行動のハードルを下げる

- 未完了を“ストレス”ではなく“推進力”に変える設計がポイント

- 「完了欲求」を利用して、モチベーションのサイクルを回す

注意すべきツァイガルニク効果の「悪い使い方」

注意点①|寝る前の中断は脳を休ませにくくする

就寝前にタスクを中断すると、脳は「未完了のままでは眠れない」と錯覚します。

タスクに関連する思考が何度も再生され、リラックスや入眠を妨げることがあります。

特にスマホやパソコン作業のような“視覚刺激”を伴うタスクは、脳の覚醒レベルを高めるため注意が必要です。

注意点②|完璧主義や不安傾向が強い人は逆効果に

ツァイガルニク効果は「未完了を気にする心理」を利用しますが、不安傾向や強迫傾向が強い人にとっては負担になることがあります。

完了できないことがストレスになり、焦燥感や自己否定感を引き起こすリスクがあります。

「少しだけやめておく」ことが苦しい場合は、区切りの良いところで終える工夫が大切です。

注意点③|ネガティブな中断は“気になる”ではなく“苦になる”

「焦り」「イライラ」「自己否定」の気持ちを抱えたまま中断すると、

脳内では“解消したい緊張”が持続します。これはツァイガルニク効果のストレス版とも言えます。

中断する際は、次に進む前提で「ここまでできた」と区切りをつけ、

ポジティブな未完了感として残すことが重要です。

🔴 例:

寝る前に「仕事のメールの途中で中断」→ 頭の中で何度も再生されて眠れない。

💡結論

「途中でやめる」戦略は、

✅ “続きが楽しみ”なタスクに限れば、継続の助けになる

❌ “終わってないのが気持ち悪い”タスクでは、むしろ不安を増やす

です。

つまり、「中断の質」が大事なんです。

マーケティング・タイトル設計への応用

ツァイガルニク効果は、学習や仕事だけでなく、マーケティングやコピーライティングの分野でも頻繁に応用されています。

「続きを知りたくなる」「気になってクリックしてしまう」といった行動の裏には、

まさにこの“未完了の心理”が働いているのです。

続きを知りたい」と思わせる構成・タイトルの原理

ツァイガルニク効果をマーケティングで活かす基本原理は、

“情報を少しだけ残しておくこと”です。

人は「すべてを教えられる」よりも「少し足りない」状態の方が、

強い興味を持ちます。

たとえば次のようなタイトルには、ツァイガルニク効果が巧みに使われています。

- 「成功者だけが知る“朝の習慣”とは?」

- 「あなたの集中力を3倍にする“ある習慣”」

- 「この方法を知らないと、損しているかもしれません」

これらのタイトルには、「まだ知らない」「まだ終わっていない」状態を作り出す情報ギャップがあります。

脳はその“抜け”を埋めようとし、クリックや読了という行動を促すのです。

情報ギャップ理論との組み合わせで興味を喚起する

この仕掛けは、心理学者ジョージ・ローウェンスタインの提唱した情報ギャップ理論と密接に関係しています。

人は「知っていること」と「知らないこと」のギャップに気づいたとき、

その差を埋めようとする欲求(好奇心)が生まれる。

つまり、「気になるタイトル」を作るには、

“知りたいのに知らされていない”構造を作ることが重要なのです。

たとえば、

- 悩み系記事なら:「○○をやめたら人生が変わった理由」

- ノウハウ記事なら:「たった1つの習慣で集中力が劇的に上がる」

このように、「結果だけを示して、理由を隠す」構成は、

ツァイガルニク効果+情報ギャップ理論の組み合わせです。

💡まとめポイント

- 「少し足りない情報」を残すと、人は続きを知りたくなる

- 情報ギャップ理論と組み合わせると効果的

- 煽りではなく“共感を軸にした心理設計”を心がける

- 成功しているタイトルほど、“未完了の問い”をうまく使っている

ユーザー体験を壊さない“心理設計”の考え方

ツァイガルニク効果を使うときは、

「読者が気持ちよく“完了感”を得られる構成」になっているかを意識しましょう。

誠実な心理設計のポイント:

- 「問い」を投げかけたら、必ず答えを用意する

→ 記事の最後まで読んだ人に、きちんと「納得」と「解決感」を与える。 - 中盤で離脱しにくい構造を作る

→ ツァイガルニク効果は途中での“未完了”も残すため、

読者が途中で離れても「続きを見たい」と思える流れを設計する。 - 不安ではなく希望で終わらせる

→ 「知らなかった自分が悪い」ではなく、「今日から変えられる」に導く。 - 信頼を積み重ねる表現を使う

→ 「〜と言われています」「研究では〜が示されています」と、根拠を明示する。

心理効果の活用とは、読者の集中と理解を助ける設計です。

心理テクニックを使う人が信頼を得るためのポイント

ツァイガルニク効果を含む心理テクニックを扱う人ほど、

「この人の情報は安心して読める」と思われることが大切です。

そのための基本原則を3つ挙げます。

- 目的を明確にする

→ 「読者に不安を与えるため」ではなく、「読者の理解を促すため」に使う。 - 読者が違和感なく納得できる形で使う

→ たとえば、「続きが気になる」構成でも、内容で満足させることを意識する。 - 一貫性を守る

→ タイトル・本文・結論のトーンを統一し、「読後に裏切られた」と思わせない。

このような使い方を続けることで、

「信頼できる人」という印象が定着します。

💡まとめポイント

- 興味を引くことと、読者を騙すことはまったく別物

- 「問い」には必ず答えを与えることで読者の信頼を守る

- 不安を煽るより、希望や納得で完結させる構成を意識する

- 心理テクニックを“一貫した形”で使うことで信頼が積み上がる

まとめ|“未完了”を味方にすれば、記憶も行動も変わる

ここまで見てきたように、ツァイガルニク効果は単なる心理トリックではなく、

「人間が目標を達成するための自然なメカニズム」です。

うまく理解し、味方につけることで、私たちは「気になる」「やり残した」といった感情を

ストレスではなく行動エネルギーへと変えることができます。

ツァイガルニク効果が教える「完璧主義の手放し方」

多くの人は「終わらせなきゃ」と焦り、

完璧に終えるまで安心できないという完璧主義の罠に陥ります。

しかし、「未完了でもいい」という柔軟さこそ、行動を継続させる鍵です。

- 100%終わらなくても、途中で止めておく方が再開しやすい

- 未完了を“悪”ではなく“推進力”として受け入れる

- 完璧に閉じるより、「続きがある状態」を自分に許す

この考え方を持つと、「やらなきゃいけない」から「もう少しやりたい」へと心が変化します。

“未完了”を恐れず、エネルギー源として活かす視点

ツァイガルニク効果は「未完了が気になる心理」ですが、

裏を返せば、それは「行動への原動力」でもあります。

人は“やりかけ”のものを気にしやすいです。

この性質をポジティブに使えば、

- 習慣化したい行動を続けやすくなる

- 途中で投げ出したことに再挑戦するにできる

- 自分を責めずに「今やれること」に集中できる

つまり、ツァイガルニク効果を理解することで、

「やりかけの自分」を受け入れ、前に進む力にすることも可能です。

勉強・仕事・人間関係での応用まとめと次のステップ

| 分野 | 応用ポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 勉強・学習 | あえて途中でやめる | 翌日のスタートが軽くなる |

| 仕事・タスク管理 | 小さく区切って進捗を可視化 | 認知負荷を下げて継続力UP |

| 人間関係 | 曖昧なまま抱えず「区切り」を意識 | 心の緊張を減らし、関係を整理できる |

| クリエイティブ | 未完のまま寝かせて再開する | 新しい発想が生まれやすくなる |

そして、ツァイガルニク効果をより深く理解するには、

次の2つの方向から学ぶのが効果的です。

- オフシャンキナ効果(行動再開の心理)

→ 「なぜ人はやめたことを再開したくなるのか」を理解して、活用する。 - 認知負荷理論(脳のリソース制限)

→ 「未完了が集中を奪う仕組み」を理解して生活設計に活かす。