在宅ワークって自由そうに見えて、実はびっくりするほど「やる気が出ない日」がありますよね。

「自分って怠け者なのかな…」とモヤモヤしてしまうこと、ありませんか?

この記事では、心理学の視点からやる気の仕組みをやさしく解説しつつ、在宅ワークを続けるための具体的な対策を紹介します。

「やる気に振り回されない工夫」が分かれば、もっとラクに行動できるようになりますよ。

一緒に、やる気の正体をスッキリ整理していきましょう。

在宅ワークでやる気が出ないのは「甘え」ではない

在宅ワークで「やる気が出ない…」と悩んでしまう日ってありますよね。

しかも、誰にも咎められない環境だと「なんて自分は甘いんだ…」と自分を責めてしまいがちです。

でも、安心してください。それは決して「甘え」ではなく、自然な心理的反応なんです。

もしかして、「いや、それは甘えだよ」「言い訳にしか聞こえない」と感じた方もいるかもしれません。

たしかに、やる気が出ない状態を“理由”にして、何もしないまま時間が過ぎるのは、結果として“甘え”と見なされても仕方がない部分はあると思います。

でも、ここで大事なのは、「やる気が出ない=自分がダメ」という“人格の否定”に直結させないこと”なんです。

やる気の低下には、脳と心の仕組みに基づく理由がある

心理学的にも、やる気というのは「努力すれば必ず出てくるもの」ではなく、

環境や認知、脳の報酬系の働きに左右される“状態”だとされています。

- 誰にも見られていない

- 成果が見えない

- 達成感が得られない

- 孤独でフィードバックもない

こうした在宅ワークの環境が、やる気を出しにくくする構造になっているのです。

それを「根性が足りない」「やる気がないのは甘え」と切り捨ててしまうと、

逆に状況を改善するチャンスを自分から放棄してしまうことにもなります。

✅ 行動は必要。でも、まず理解と戦略が必要

誤解しないでほしいのは、「やる気が出ないからずっと休んでていい」と言っているわけではありません。

大切なのは、

やる気に頼らずに動けるしくみや考え方を持つこと

なんです。

「甘えたことを言うな!」と力づくで自分を追い込むより、

「なぜ今やる気が出ないのか」を知り、仕組みで補う方が結果的に行動につながるのです。

🧭 まとめ:甘えかどうかを問い続けるより、どう動けるかを考える

- やる気が出ないのは、「甘え」ではなく「心理的な状態」

- 自分を責めても解決にはつながらない

- 必要なのは“叱咤”ではなく、“理解と対策”

「甘え」かどうかに悩む時間があるなら、

1分でできる小さな一歩から始めてみた方がずっと前に進めます。

在宅ワーク特有の難しさとは?

まず知っておいてほしいのは、在宅ワークにはオフィス勤務とは違う独特の難しさがあるということです。

たとえばこんな点です:

- 時間やスケジュールが自分任せである

- 周囲に仕事をしている人がいない(緊張感がない)

- 評価や進捗が見えにくいため、やっている実感が持ちにくい

こうした状況では、「今すぐやらなきゃ」という危機感や、「やった感」が得にくくなり、モチベーションが保ちづらくなるのです。

「自由だからこそ難しい」心理的なハードル

一見、自由で快適そうな在宅ワークですが、実は「自由」には強い自己管理力が必要です。

言い換えれば、「誰も見ていない中で、自分で自分を律する」必要があるということ。

このような環境では、自分の内側からやる気を引き出す仕組みを持っていないと、行動に移すのがとても難しくなります。

だからこそ、自由=楽ではなく、「自由=試される」側面があるんですね。

「怠けてる」と感じてしまう人が陥りやすい罠

やる気が出ないこと自体は自然なことなのに、

「怠けてる自分はダメだ」と考えてしまうと、さらに自己嫌悪に陥ってしまい、やる気はますます下がっていきます。

これは「やらなきゃ…でもできない…だから自分はダメ」という負のスパイラル。

この罠にハマると、やる気が出ないだけでなく、自己肯定感まで削られてしまうのです。

やる気が出ない理由を心理学で説明するとどうなる?

やる気が出ない状態には、実はしっかりとした心理的な理由があります。

それを理解すると、「やる気が出ない=自分の弱さ」ではなく、脳や心の働きに沿った自然な反応だと納得できるようになります。

ここでは、代表的な心理学理論を3つご紹介します。

どれも「なぜ自分がやる気を失っているのか?」を見直すヒントになりますよ。

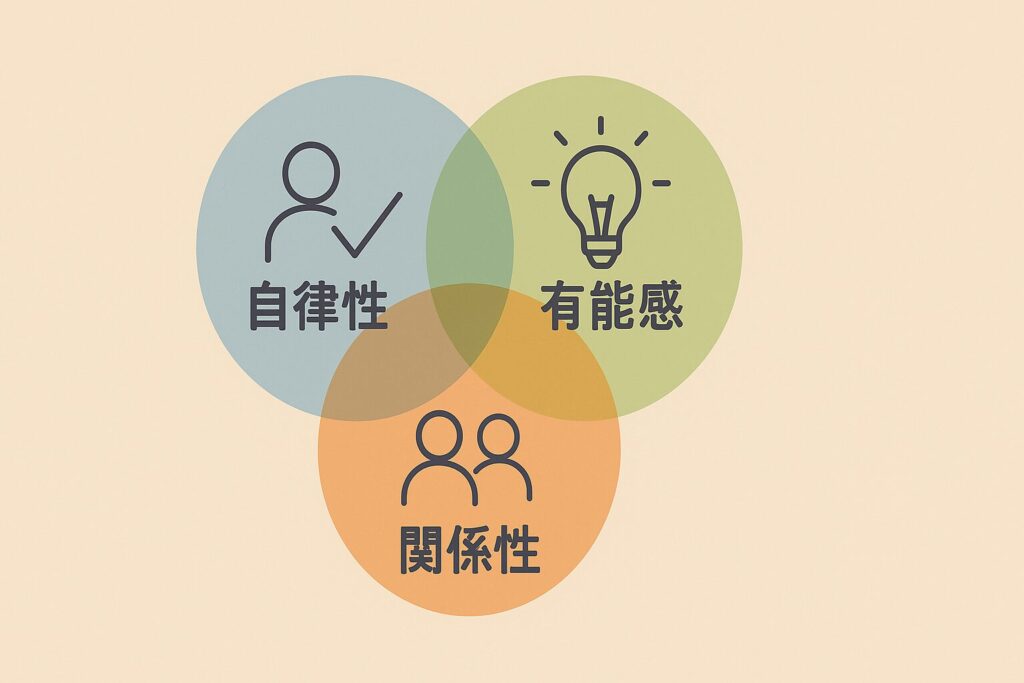

①自己決定理論とは?3つの基本欲求に注目

自己決定理論(Self-Determination Theory:SDT)とは、人がやる気を感じるためには、3つの心理的欲求が満たされる必要があるという理論です。

その3つとは:

- 自律性:「自分で選んでいる」と感じられること

- 有能感:「ちゃんとできている」と実感できること

- 関係性:「誰かとつながっている」と思えること

在宅ワークではこの3つが崩れやすいんです。

たとえば、

- 自分で決められる環境でも、「何が正解か分からない」と感じてしまうと、自由さが逆にストレスになり、自律性が下がってしまうことがある。(自律性の低下)

- 進捗が見えず評価もされない(有能感が得にくい)

- 誰とも会わず孤独(関係性が薄れる)

このように、環境的にやる気を維持しにくい構造があることが分かります。

自由=自律ではない

| 状況 | 表面的な自由 | 心理的な自律性 | コメント |

|---|---|---|---|

| 何でも自分で決めていい | あり | ない場合も | 不安や迷いが強く、納得できず、混乱が強いと自律性を感じにくい |

| やるべきことを自分で定義し、納得して進めている | あり | あり | 自律性が高い状態 |

| 指示に従ってやっている | ない | ある場合も | 上司との信頼関係があり、自分の価値観と一致していれば自律性があると感じることも |

②期待×価値理論|「できる気がしない」「意味が見えない」心理

次に紹介するのは期待×価値理論(Expectancy-Value Theory)です。

これは、「やる気は以下の2つの掛け算で決まる」という考え方です。

- 期待:自分にできそうかどうか

- 価値:それをやる意味があるかどうか

やる気 = 期待 × 価値

つまり、「やっても成果が出なさそう」「誰も見ていないし意味あるの?」と感じたら、

どちらかがゼロになり、やる気もゼロになるということです。

在宅ワークでありがちなのが、

- タスクが曖昧 → 「何から手をつけたらいいか分からない」→ 期待値が下がる

- 孤独な環境 → 「なんのためにやってるんだろう」→ 価値が見えない

こうなると当然、モチベーションも上がりません。

③アンダーマイニング効果|報酬がやる気を下げてしまう理由

最後に、ちょっと意外な心理効果をご紹介します。

それがアンダーマイニング効果。

これは、もともと「楽しい」「やりたい」という気持ち(内発的動機)でやっていたことに、

報酬(お金・評価など)という“外からの動機”を与えると、やる気が逆に下がるという現象です。

たとえば:

絵を描くのが好きだった子が「描いたら100円」と言われるようになったら、

そのうち「100円もらえないなら描かない」となってしまう…

これと同じで、在宅ワークでも

「楽しさ」や「やりがい」から始めたはずが、

「お金を稼がなきゃ」「成果を出さなきゃ」に変わってくると、

プレッシャーが増して、やる気が減ってしまうことがあるのです。

💡やる気が出ないのは、心理的な“構造”の問題

- 自律性・有能感・関係性がないとモチベーションは落ちる

- 「できなそう」「意味がない」と感じたら行動できない

- 報酬に縛られると、もともとの“やりたい気持ち”が失われる

やる気が出ないのはあなたの性格の問題ではなく、環境と仕組みによるものなんです。

在宅ワークでやる気を取り戻す5つの具体的な対策

ここまで「やる気が出ない理由」を心理学的に解説してきましたが、

では実際にどうすれば「やる気を取り戻せるのか?」が気になりますよね。

ここでは、自己決定理論に基づいた実践的な対策を5つ紹介します。

いずれも今日からすぐに試せる工夫ばかりです。

①自律性を高める|「やらされてる感」を減らす工夫

やる気を出すには、「これは自分がやりたいからやっている」と思えることが大切です。

逆に「やらなきゃいけない」「命令されたから」と感じると、モチベーションは下がります。

✅ 対策例:

- 朝イチに「今日やることを自分で選ぶ」

- タスクに「◯◯を達成したいからやる」と自分なりの意味をつける

- TODOリストを「やるべきこと」ではなく「やりたいことリスト」に変えてみる

②有能感を育てる|達成感を積み上げるタスク設計

「自分はできている」という感覚は、モチベーションに直結します。

ただし、大きな成果でなくてもOK。小さな達成を積み重ねることが重要なんです。

✅ 対策例:

- タスクを分割して「完了」を頻繁に味わえるようにする

例:「記事を書く」→「タイトル決め」「構成作成」「H2執筆」など - 毎日終わったら✅マークをつける or チェックリストにする

- 週末に「できたことリスト」を振り返る

③関係性を感じる|孤独を防ぎ、人とのつながりをつくる

在宅ワークでは、他人との接点が減ることで「誰の役に立っているのか分からない」と感じやすくなります。

この孤独感が、やる気をじわじわ削っていくことがあるんです。

ただし、これは個人差が大きい部分でもあり、「一人で黙々とやる方が合っている」という人にとっては、むしろ在宅の方が集中しやすい環境かもしれません。

✅ 対策例:

- オンラインの作業会や雑談コミュニティに参加する

- SNSで「今日やること宣言」や「作業報告」をしてみる

- 感謝の声やレビューなど、「自分の仕事が届いている感覚」を思い出す

④タスクを小さく分けて「とりあえずやる」を作る

「やる気が出ない」=「手がつかない」という状態が多いです。

そんなときは、ハードルを下げて、手を動かし始めることがカギです。

✅ 対策例:

- 「1分だけやってみる」「ファイルを開くだけ」など超小さなスタートを決める

- タスクを細分化して、「終わりが見える」ようにする

- 最初の5分だけ集中してみる(タイマーを使ってもOK)

⑤楽しさ・成長に注目する

やる気が続かない人の中には、「成果」「お金」「評価」など外的報酬に縛られているケースがあります。

それよりも、「楽しい」「面白い」「成長してる」と感じることが、長続きの秘訣です。

✅ 対策例:

- 作業に「ゲーム性」や「チャレンジ要素」を入れて楽しむ

- 昨日の自分と比べて「どれだけ前に進んだか」に注目する

- 学びや発見をメモして「成長ログ」をつける

🧭 ポイントまとめ

- 自分で選ぶ感覚(自律性)を意識する

- 達成感(有能感)を小さく積み重ねる

- 人とのつながり(関係性)を感じられる環境をつくる

- 手が止まる前に手を動かす工夫を

- 楽しさや意味づけを見つけることが継続のカギ

モチベーションの波に振り回されない考え方

在宅ワークをしていると、「今日は乗らないな…」「なんかやる気ゼロ…」という日もありますよね。

でも、そんな日があること自体はごく自然なことで、むしろ“正常”な反応なんです。

ここでは、やる気に波があることを前提にした「波に飲まれないための考え方と仕組み」をご紹介します。

やる気が出ない日があるのは普通

まず大前提として、人間のやる気には日によって波があるのが当たり前です。

- 天気・体調・睡眠・食事など、ちょっとしたことでコンディションは変わります

- ずっと高いやる気を保つのは、アスリートでも難しいことです

- むしろ「毎日やる気満々で完璧にこなしたい」と思う方が、不自然なんです

「今日はエネルギーが少ない日なんだな」と事実として受け止めるだけでも、心がラクになりますよ。

気分に左右されすぎない“仕組み”をつくる

やる気に頼っていると、「気分が乗らない=何もしない」となりやすくなります。

そのため、気分と行動を切り離す“仕組み”を持っておくことが大切です。

✅ 対策例:

- 「毎朝〇時にパソコンを開く」「〇時に机に座る」などの時間トリガーを設定する

- ToDoリストを前日の夜に作っておくことで、考える負荷を下げる

- やる気がなくても「とりあえず取りかかる」クセをつける(→フローに入ればやる気が後からついてくる)

やる気がなくても行動する仕組みを先に作っておくことで、ムラを減らすことができます。

ルーティンで思考を省略する|朝の儀式を決める

「やる気スイッチ」を入れるためには、毎朝のルーティンを固定することが有効です。

これは「脳のウォーミングアップ」のようなもので、自然と作業モードに入れるようになります。

✅ ルーティン例:

- 起きたら日光を浴びる・白湯を飲む・軽くストレッチ

- カフェに行く・同じ音楽を聴く・PCを開く順番を決める

- メモ帳に「今日やること」を3つだけ書き出す

大切なのは、「この流れに入ったら自然とやる気モードになる」という“型”を作ることです。

💡まとめ:波はなくせない。でも、飲まれずに乗りこなすことはできる

- 「やる気がない自分=ダメ」ではなく、「波の一部」と受け止める

- 気分に関係なく動ける仕組みを整えることがポイント

- ルーティンで自動的にスイッチが入る状態を作ると、ラクに継続できます

在宅ワークを続けるために意識したい「内発的動機」

やる気には「外発的動機」と「内発的動機」があります。

外発的動機とは、「お金を稼ぐため」「怒られないため」など、外から与えられた動機のこと。

一方、内発的動機とは、「好きだから」「面白いから」「成長したいから」といった、自分の内側から湧いてくるやる気のことです。

在宅ワークのように自由度の高い働き方では、内発的動機があるかどうかが継続のカギになります。

「何のためにこの仕事をしているのか」を再確認する

やる気が出ないときほど、自分にこう問いかけてみてください:

「私は、何のためにこの仕事を選んだんだっけ?」

「好きな時間に働きたかったから」「誰にも縛られずに働きたかったから」

「書くことが好きだから」「自分で稼ぐ力をつけたかったから」など、最初の目的を思い出すことが、内発的動機を呼び起こします。

もし明確な目的がなかったとしても、

- 今の仕事から得られる「スキル」「経験」「選択肢の広がり」

- 将来的にやりたいことの“土台づくり”になっている実感

などを見つけていくと、やる気の方向が変わってきます。

目標を「達成型」から「成長型」へシフトする

外発的動機が強すぎると、「成果が出ないと意味がない」「稼げなければ失敗」といった達成型の思考になりやすくなります。

これだと、思うように結果が出なかったときに一気にやる気が下がってしまいます。

そこで大切なのが、成長型の視点を持つことです。

✅ 例:

- 「今日は1記事書けなかったけど、構成力は前よりついた」

- 「ミスがあったけど、そのおかげで手順のミスに気づけた」

- 「集中できない日も、最低限やることはこなせた」

小さな進歩や気づきを“成長”として捉えると、やる気は持続しやすくなります。

内発的動機にフォーカスすると継続力が上がる理由

内発的動機には、以下のような強みがあります:

- 他人の評価や成果に左右されにくい

- やればやるほど、楽しさや意味を見出せるようになる

- 「やらなきゃ」ではなく「やりたい」から動けるようになる

つまり、「疲れていても、なぜかやりたくなる」「報酬がなくても、自然と手が伸びる」状態が作れるわけです。

これは、在宅ワークのように自分でペースを作る働き方には理想的な状態です。

🔑 ポイントまとめ

- やる気を外側に求めるのではなく、「自分の内側」に意識を向ける

- 成果よりも「意味」や「成長」に価値を置く

- 最初に感じていた“やりたい気持ち”を思い出すことが大事

まとめ:やる気が出ないのは自然なこと。理論を知って乗り越えよう

在宅ワークでやる気が出ないと、

「自分って意志が弱いのかも…」「この働き方、向いてないのかな…」と落ち込んでしまう方も多いと思います。

でも、ここまで読んでくださったあなたなら、もう分かってきたのではないでしょうか。

やる気が出ないのは、意志の弱さではなく、心理的な構造の問題。

つまり、「あなたが悪いわけではない」のです。

大事なのは「やる気に頼りすぎない仕組み化」

私たちは「やる気が出たら動こう」と思いがちですが、実はそれだといつまで経っても動けないことが多いです。

むしろ大事なのは、“やる気がなくても手を動かせる仕組み”を先に作ることなんです。

✅ たとえば:

- 朝のルーティンで自動的にスイッチを入れる

- タスクを細かく分けて「できた感」を得やすくする

- 自分でタスクを選び、意味づけをすることで自律性を高める

仕組みで支えれば、やる気の波があっても続けていくことは可能になります。

心理学の視点を持つことで、自分を責めずに対処できる

自己決定理論や期待×価値理論、アンダーマイニング効果などを通して分かるのは、

人のやる気には共通するメカニズムがあるということです。

- 「自律性」「有能感」「関係性」があるとやる気が出る

- 「できそう」「意味がある」と思えれば行動しやすい

- 外からのプレッシャーや報酬に縛られすぎるとやる気が減る

これらを知るだけでも、「またやる気が出ない…」という時に、自分を責めずに冷静に対処できるようになります。

💬 最後に

在宅ワークでのやる気の低下は、「対策できること」でもあります。

大切なのは、

「やる気がないときこそ、やる気に頼らないしくみを使う」

「自分の中の“やりたい”を見失わない」

ということです。