在宅ワーク中、ついスマホを見てしまって気づけば1時間…なんてこと、ありませんか?

「意志が弱いのかな」と落ち込む方もいるかもしれませんが、実はそれ、脳と心の自然な反応なんです。

この記事では、なぜネットサーフィンがやめられないのかを心理学的に解説し、

今日から使えるシンプルで効果的な対策をご紹介します。

読むことで、「自分を責める」から「仕組みで整える」へと視点が変わり、

もっと気持ちよく、集中できる在宅ワークのコツが見えてきますよ。

なぜ在宅ワーク中についネットを見てしまうのか?

在宅ワーク中、「ちょっと調べ物をしただけなのに、いつの間にかSNSやニュースを見ていた…」という経験、ありますよね。

実はこれ、脳の仕組みや心理的な反応が大きく関係しているんです。

ここでは、ネットサーフィンがやめられない理由を4つの心理・行動理論をもとに解説していきます。

①脳が快楽を求める仕組み「ドーパミン報酬系」とは

私たちの脳は、新しい情報や刺激を得ると「ドーパミン」という神経伝達物質を放出します。

これは“やる気ホルモン”とも呼ばれていて、報酬や快感と深く関係しています。

ネットサーフィンでは、

- 面白いニュース

- SNSの通知

- 動画のおすすめ

などが次々と表示されるため、脳が次の刺激を期待してドーパミンを分泌し続ける状態に。

つまり、ネットサーフィンは「もっと何かあるかも」という快楽探索モードを脳が勝手に起動しているようなものなんです。

②意思力は使い切ると弱くなる?「エゴ・ディプレッション理論」

「今日は集中できないな…」と思う日ほど、ついスマホに手が伸びませんか?

実は、人間の意志力には限界があるという心理学的な理論があります。

これが「エゴ・ディプレッション(自我の消耗)理論」です。

たとえば:

- 朝からタスクをこなして疲れている

- 決断を何度も繰り返している

そんなとき、脳のエネルギーは消耗していて、誘惑を我慢する力も落ちてしまうんです。

つまり、在宅ワークで集中力が落ちたときにネットを開いてしまうのは、自然な脳の反応とも言えます。

③ネット徘徊は本能?「情報採餌理論(Information Foraging Theory)」

人はなぜ、リンクからリンクへとネットの海をさまようのでしょうか?

これには「情報採餌理論」という面白い視点があります。

この理論では、人間の情報探索行動は、動物がエサを探す“採餌(さいじ)”行動と似ているとされています。

つまり、

- 「もっと有益な情報があるかもしれない」

- 「このリンクをクリックすれば何か見つかるかも」

と感じることで、本能的に情報を探し続けるように設計されているということです。

ネットの設計は、まさにこの「探索欲」を刺激する構造になっているんですね。

④手軽で報酬があるからやめられない「ゼロコスト習慣化」

最後に、ネットサーフィンがクセになる理由のひとつが「行動コストの低さ」です。

- クリック1つで情報が出てくる

- スマホはポケットやデスクの上にある

- 「やめても誰にも怒られない」環境

こういった要素が揃うことで、ネットを見る行動は「ゼロに近い労力で報酬が得られる習慣」になります。

脳は楽をしたがるもの。だから、意識しないと無意識のうちにネットへと手が伸びてしまうんですね。

まとめ

在宅ワーク中にネットを見てしまうのは、

脳や心のごく自然な反応であり、誘惑を前提としたネット環境の設計が背後にあるのです。

在宅ワーク中にネットサーフィンが習慣化する5つの心理的要因

ネットサーフィンが「たまに」ではなく、「ほぼ毎日」になってくると、それはもはや習慣の一部。

一度ついたクセはなかなか抜けないものですが、まずはなぜ習慣化してしまうのかを理解することが第一歩です。

ここでは、ネットサーフィンが在宅ワーク中に習慣化しやすい5つの心理的な背景を解説します。

① 明確な目標がないと脳は逃避する(曖昧タスクの罠)

「今日はブログを書く」「なんとなく作業を進める」

──こんなふうに、やることがざっくりしていると、脳はその不確かさにストレスを感じて逃避行動を取りがちです。

これは、心理学的に「認知的フリクション(認知負荷)」が高まっている状態。

つまり、頭の中で「どう始めるか分からない」→「めんどくさい」→「とりあえずスマホ」となってしまうわけです。

② 成果が見えにくくモチベーションが下がる

在宅ワークは、結果がすぐに数字や評価に現れにくいもの。

特にライティングや企画系の仕事は「何をどれだけ進めたか」がぼんやりしやすく、達成感が得にくいんですよね。

その反面、ネットサーフィンは「気になる情報が見つかる」「SNSでリアクションがある」など、即時的な報酬が得られる。

この報酬のタイムラグが、ネットの誘惑に負ける原因になってしまいます。

③ ストレスや不安から感情的に逃避してしまう

「やらなきゃ…でも気が乗らない」「この仕事、意味あるのかな」

──そんなモヤモヤした気持ちのとき、人は感情から逃げるための行動をとります。

これを心理学では「情動回避行動(emotional avoidance behavior)」と呼びます。

ネットサーフィンは、その手軽で手っ取り早い逃避手段なんです。

④ SNSやニュースは無限の刺激を与える構造

SNSやニュースサイトは、「次から次へ」と情報が流れてくる設計になっています。

これは「スロットマシン的な報酬構造(変動報酬)」と呼ばれるもので、脳が「次も面白いかも」と感じてしまう仕組み。

情報が多すぎて処理しきれないのに、なぜか止められない…。

それはあなたが悪いのではなく、サービス側がそう作られているからなんです。

⑤ 誰にも見られていないという油断と孤独感

在宅ワークは自由度が高い反面、人の目がない環境。

この「見られていない」という感覚が、サボりやすさにつながることがあります。

また、「誰の役に立っているのか分からない」といった孤独感や疎外感も、集中力を下げる原因になります。

まとめ

ネットサーフィンが習慣化してしまう背景には、環境・感情・脳の仕組みなど、複数の心理的な要因があります。

大切なのは「自分を責めないこと」。

まずは気づきと理解からスタートし、少しずつ行動を整えていきましょう。

気分転換ルーティンで感情の逃避を断ち切る

ネットサーフィンをやめたいと思っていても、実際には「気づいたら見ていた…」ということがよくありますよね。

その背景には、実は感情の逃避が関係しています。

ここでは、気分転換ルーティンを活用して、ネットに逃げる習慣を断ち切る方法を紹介します。

なぜネットサーフィンは「感情の逃避」になるのか?

在宅ワークでは、孤独・退屈・不安・ストレスなど、さまざまなネガティブ感情が発生しやすくなります。

その感情から逃れようとする自然な反応が「ネットを見る」という行動なんです。

スマホを開けば刺激的なコンテンツがすぐに手に入る。

これは脳にとって一時的に“快”をもたらすため、感情を感じないようにする麻酔のような役割を果たします。

この状態を心理学的には「スクロール麻痺」と呼ぶこともあり、

感情の処理ではなく、回避になっているのが問題なんです。

気分を切り替えるルーティンが有効な理由とは?

そこで効果的なのが、「気分転換ルーティン」です。

これは、感情を抑え込むのではなく、別の形でエネルギーを流すための小さな行動習慣。

ポイントは以下の2つです:

- 感情を無理に我慢しないこと(抑えると余計に爆発しやすい)

- 自然に気持ちを“切り替える”こと

たとえば体を動かしたり、好きな音楽を聴いたりするだけで、脳は別の快刺激(ドーパミン)を得られます。

これによって、ネットに頼らずとも感情を切り替えられる状態をつくることができます。

おすすめの気分転換ルーティン5選【即効性あり】

以下は、今すぐできて効果が高い気分転換ルーティンです:

- 深呼吸やストレッチをする

→ 呼吸を整えることで自律神経が安定し、心が落ち着きます。 - コーヒー・お茶を淹れる

→ 五感を使う行動で、気分がリセットされやすくなります。 - 外の景色を見る・ベランダに出る

→ 自然光や外気に触れるだけでも脳は回復しやすいです。 - 音楽を1曲だけ聴く

→ 好きな音楽で気持ちがリフレッシュされ、集中に戻りやすくなります。 - 軽く掃除や整頓をする

→ 手を動かす作業は脳の前頭葉を刺激し、思考が整理されていきます。

これらはどれも数分でできるものばかり。

「スマホを開く前のワンクッション」としてぜひ取り入れてみてください。

「スマホを触る以外」で気分を変える習慣の作り方

習慣化にはちょっとした工夫が必要です。

特に重要なのは以下の2点:

- 「引き金(トリガー)」を明確にする

例:「疲れたらまずストレッチ」「気が散ったら1回深呼吸」 - 「置き換える行動」を決めておく

例:「SNSを開く代わりに窓の外を見る」

さらに、視覚的に意識しやすいように

- 付箋で机にメモを書く

- タイマーで作業時間を区切る

などの工夫を加えると、習慣化しやすくなります。

ネットを見る前に一呼吸|“意図的な間”を作る工夫

ネットを見たくなる衝動が出たら、すぐにスマホに手を伸ばさず、「少しだけ間を取る」ことを意識しましょう。

たとえば:

- 15秒ルール:15秒だけ我慢して、その間に深呼吸する

- メモに書く:「見たくなった理由」を書いて気持ちを整理

- キッチンタイマーを2分セットして、それが鳴るまで別の行動をする

この“間”があるだけで、「あ、今、自分は逃げようとしてるな」と気づけるようになります。

衝動を意識化できると、選択肢が増えて自由が取り戻せるようになりますよ。

まとめ

ネットサーフィンは、ただのサボりではなく、感情から逃げるための無意識の習慣。

でも、感情に向き合って、別の方法で気分を切り替えることができれば、ネットに頼らなくても落ち着いて仕事に戻れるようになります。

まずは、自分に合ったルーティンを1つだけ試してみることから始めてみてくださいね。

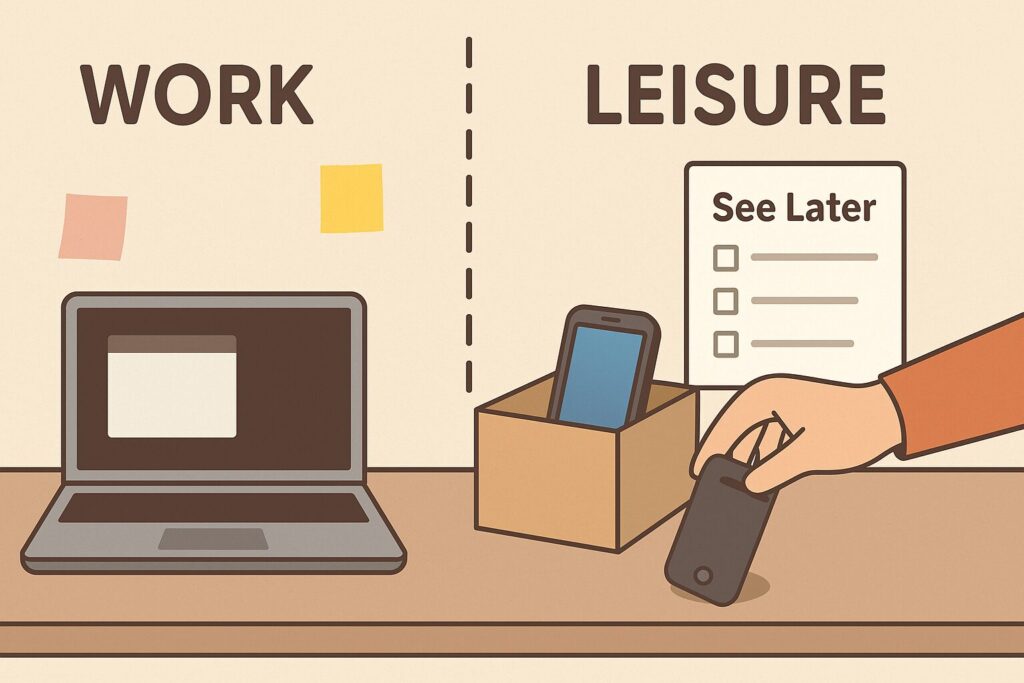

ネットサーフィンを減らすための環境・習慣設計のコツ

ネットサーフィンの衝動を減らすには、意志の力に頼りすぎないことが大切です。

意志は疲れやストレスに左右されやすいものなので、行動しやすい“環境”と“習慣”を整えることが先決なんです。

ここでは、日々の仕事環境や習慣にちょっとした工夫を加えることで、ネットサーフィンの誘惑を自然に遠ざける方法をご紹介します。

仕事用・娯楽用で環境を切り分ける

まず試してほしいのが、「仕事用」と「娯楽用」の環境を物理的・デジタル的に分けることです。

たとえば:

- 仕事用ブラウザにはSNSやYouTubeをブックマークしない

- 作業中はスマホを別の部屋に置く

- 仕事机では“仕事以外のことはしない”と決める

- アカウントを分ける(例:Chromeの仕事用・プライベート用プロファイル)

これにより、「ここではネットは見ない」「これは仕事モード」と脳が自然にスイッチできるようになります。

環境を変えることで、「やらない」ではなく「やれない」状態を作るのがコツです。

環境を変えることで、「やらない」ではなく「やれない」状態を作るのがコツです。

気になる情報があっても“見ない”習慣をつくるコツ

作業中、「あれ、ちょっと気になるな」「あとで調べよう」と思うことはよくありますよね。

そのたびに検索すると、そのままネットの海に流されてしまいます。

そこでおすすめなのが、「あとで確認する仕組み」を作ること。

具体的には:

- 気になったことをメモ帳やNotionなどに一時保存

- 「今は調べない」ルールを作る(検索は時間を決めてまとめて)

- 調べ物専用タイムを作る(例:15:00〜15:30)

こうして“いったん保留にする”ことで、確認したいという衝動を否定せずに意識を仕事に戻すことができます。

しかも、後になると「意外とどうでもよかったな…」と感じて、結局は確認しないことも多いんですよね。

一時的な衝動で行動せず、「あとで冷静に見極める」というクセがつくと、自然と余計なネット徘徊も減っていきます。

「見たい気持ちを否定する」のではなく、「今は見ない」ことに慣れるのが大切です。

「やりたい仕事」を選ぶと集中しやすくなる理由

意外と見落とされがちですが、やりたくない仕事ほどネットサーフィンに逃げたくなるものです。

逆に、興味がある仕事や得意な作業に取り組んでいるときは、自然と集中しやすくなります。

これは心理学でいう「フロー状態(没頭状態)」に入りやすいためです。

もちろん、すべての作業を楽しくはできないかもしれませんが、

- 得意な作業から着手する

- やりがいを感じるタスクに工夫を加える

など、「やりたい気持ちを引き出す設計」をするだけで、逃避行動はぐっと減ります。

“やりたいこと”に集中していると、ネットの誘惑は意外と気にならなくなります。

まとめ

ネットサーフィンの衝動を減らすには、がんばらない工夫=仕組みづくりが鍵です。

- 「見ない」のではなく「見れない」環境をつくる

- 気になることは「あとで見る」仕組みに逃がす

- 「やりたい仕事」から始めて、集中を自然に引き出す

こうした工夫を重ねることで、無理なくネットサーフィンの習慣を手放していけますよ。

まとめ|ネットサーフィンは脳と心の自然な反応。だからこそ仕組みで整えよう

在宅ワーク中についネットサーフィンしてしまうのは、あなたの意志が弱いからではありません。

それは脳の報酬系や、感情から逃れようとする心の自然な働きによるものなんです。

大切なのは、自分を責めることではなく、その仕組みに気づき、環境と習慣で整えること。

今日からできることをひとつでも試してみてください:

- 気分を切り替える小さなルーティンをつくる

- 気になるけど余計な情報は「あとで見る」ことを意識する

- 環境を分けて「見れない状態」を意図的に用意する

少しずつ整えていけば、「気づいたら集中できていた」という状態を自然に作ることができます。

ネットの誘惑に負けるのではなく、「うまく付き合う」ことを目指していきましょう。