在宅ワーク中、「ちょっとスマホ見ようかな…」と気づけば1時間──

そんなふうに、やるべきことからつい目をそらしてしまうことってありませんか?

実はそれ、心理学的に見ると、現実逃避にはちゃんとした“理由”があるんですよ。

この記事では、在宅ワーク中に現実逃避してしまう心理的な仕組みと、

今日から使える行動のコツを解説していきます。

読んだあとには、「これって自然な反応だったんだ」と

自分を責めずに向き合えるヒントが、きっと見つかりますよ。

なぜ在宅ワーク中に現実逃避してしまうのか?

在宅ワークでは、ついついスマホを見たり、動画を流し続けてしまったり、仕事から「逃げたくなる」瞬間ってありますよね。

これは単なるサボりではなく、心理的な仕組みによって自然に起きる現象なんです。

ここでは、在宅ワーク中に現実逃避が起こりやすくなる原因を、4つの視点からやさしく解説していきます。

①仕事のハードルが高く感じてしまう心理

在宅ワークでは「自由にやっていい」と言われる一方で、自分で全てをコントロールしなければいけません。

このとき、「やるべきことが大きすぎる」「どこから手をつければいいか分からない」と感じると、心理的にハードルが上がります。

特に、

- 作業が複雑

- 成果が見えづらい

- 時間の見積もりが難しい

といったタスクほど、「やる前から疲れる」→「とりあえずSNS…」という現実逃避に繋がりやすくなるんです。

②曖昧なタスクが「面倒」に感じられる理由

「ブログを書く」「仕事を進める」など、ざっくりしたToDoは、一見シンプルに見えますが、脳にとっては処理が重いんです。

理由はシンプルで、曖昧なままのタスクは「何をすればいいか」が分からない=不確実性が高いから。

その結果、脳はそれを避けようとして、より「確実に快感が得られる行動」(スマホ・動画・お菓子など)に流れてしまいます。

これは自然なエネルギー節約の反応でもあるんです。

③完璧主義と「最初の一歩が重い」現象

「ちゃんとやらなきゃ」「ミスしたら恥ずかしい」と思っていませんか?

実は、完璧主義の人ほど行動に移すまでが遅くなるという傾向があります。

なぜなら、最初から「完成形」を思い描いてしまい、そのギャップに苦しくなるからです。

その結果、「やる前に疲れる→逃げる」という流れが起こりやすくなります。

✅ポイント:最初の一歩は“適当”でもOK!と自分に許可を出すことが大事です。

④在宅ワークならではの“見えにくい成果”が不安を増幅する

オフィスと違い、在宅ワークでは「誰かに見られている」ことがありません。

そのため、努力や進捗が誰にも評価されず、「自分はちゃんとできてるのか?」という不安を抱きやすくなります。

また、物理的に「やってる感」が少ないため、達成感を感じにくいのも特徴です。

この状態が続くと、「どうせ意味ないかも…」という思考にすり替わり、逃避行動に拍車がかかるのです。

現実逃避の心理的メカニズムを理論で解説

「なぜ自分はすぐ逃げたくなってしまうのか…」

そんなふうに悩んだことがある方にこそ知ってほしいのが、現実逃避は脳や心の“仕組み”として自然に起こるものだということです。

ここでは、現実逃避を理解するうえで役立つ3つの心理学的理論をわかりやすく紹介します。

①回避動機(Avoidance Motivation)とは?

人間の行動には大きく2つのモチベーションがあります。

- 接近動機:成功や達成を目指す気持ち

- 回避動機:失敗や不快から逃げたい気持ち

このうち、回避動機が強い人ほど「行動しない」選択を取りやすくなるんです。

たとえば…

- 「失敗して恥をかくのが怖いから、始めない」

- 「間違ってたら嫌だから、確認ばかりして進めない」

こうした行動はすべて、不安から自分を守るための自然な回避反応。

つまり、現実逃避は「怖いことを避けようとする本能的な動き」でもあるんですね。

②負の強化と逃避行動:スマホやSNSがやめられない理由

行動心理学では、「負の強化(ネガティブ・リインフォースメント)」という考え方があります。

これは「不快なものが取り除かれることで、その行動が強化される」という仕組みです。

たとえば…

- 仕事を始めると不安になる

- → スマホを見るとその不安が消える

- → 「スマホ=安心」と脳が学習し、逃避行動が習慣化する

このように、逃げた結果「楽になった」という経験が積み重なると、それが強化され、クセになってしまうのです。

③逃避型自己愛:自分を守るために現実から離れる仕組み

精神分析の視点では、強い自己愛を持つ人ほど、現実を直視するのが苦手だと言われています。

特に、以下のような特徴があると、現実逃避に走りやすくなります。

- 自分はもっとできるはずという理想が強すぎる

- 今の自分と理想の差に耐えられない

- 他人の成功を見て、嫉妬や劣等感が募る

こうした「心の傷つきやすさ」から自分を守るために、ネットやゲーム、空想の世界に引きこもってしまうことがあるのです。

これもまた、現実逃避は「弱さ」ではなく「心の防衛」であることを示す重要な視点です。

「逃げたくなる自分」を責めないための視点

現実逃避は、“今は耐えられないから、ちょっと心を休めたい”という自然な反応でもあります。

現実逃避を責めてしまうと:

自己嫌悪→さらに逃避→さらに自己嫌悪…という負のループに陥りがちです。

まず大切なのは、

- 「なぜ逃げたのか?」を冷静に見つめる

- 「逃げても大丈夫」と受け入れる余裕を持つ

ことです。

逃避の背景には、不安・完璧主義・過度な期待・疲労など、さまざまな心の状態が隠れていることが多いので、それを理解することが第一歩です。

つまり、現実逃避は「弱さ」ではなく、自分を守るために心がとっている戦略のひとつなんです。

それを責めるのではなく、うまく付き合いながら、現実に戻る力を養うことが大切です。

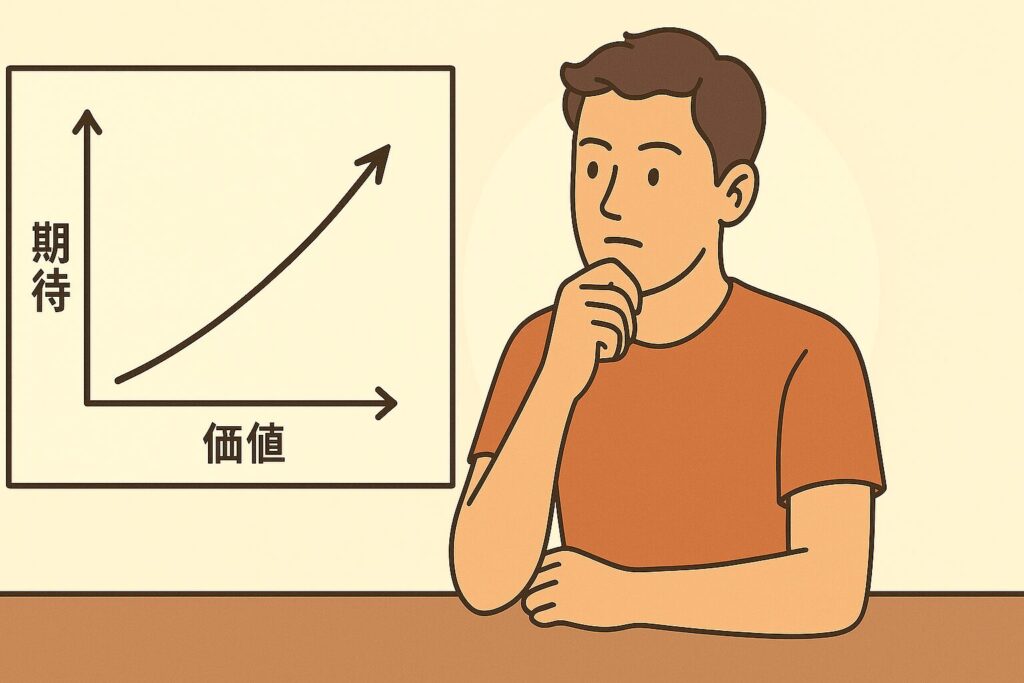

「期待」×「価値」理論を活用した現実逃避対策

「逃げたくなるのは自然なこと」と理解したうえで、

「それでも現実に向き合いたい」と思ったときに役立つのが、“行動の工夫”です。

ここでは、「期待」×「価値」理論を活用した対策をご紹介します。

期待×価値理論とは?やる気が出ない原因を見える化する

期待×価値理論(Expectancy-Value Theory)は、

「人がやる気を出すかどうかは、以下の2つの掛け算で決まる」とする考え方です。

- 期待:うまくいきそうか?(成功の可能性)

- 価値:それをやる意味はあるか?(得られる報酬)

このどちらかが低いと、人は行動を先延ばしにしたり、現実逃避に走りやすくなります。

例として:

- 「どうせ失敗するし…」(期待が低い)

- 「やったところで意味あるのかな…」(価値が低い)

と感じていると、やる気が出ず、スマホやネットに逃げたくなるのです。

✅ 現実逃避をやめるための3ステップ(期待×価値理論の活用)

🔹方法:

次のことを考えます。

- このタスク、どれくらいできそう?(期待)

- このタスクをやると、何が得られる?(価値)

🔹例:

- 期待:「ブログ記事の構成を作るなら30分くらいでできそう」

- 価値:「1本書けばアクセスが増えて収益につながるかも」

➡ 曖昧だった目的が見えると、行動しやすくなります。

🔹具体策:

- タスクを細かく分ける(「記事を書く」→「構成を作る」→「1見出しを書く」)

- 過去にできた成功体験を思い出す(例:「前もできたじゃん」)

🔹具体策:

- 中長期的な意味を意識する(例:「これが将来の収入につながる」)

- 成功までのストーリーを考える

- 期待が低い時→ 「できそう感」を上げる工夫をする

- 価値が低い時 → 「意味づけ」や「報酬」を追加する

まとめ:現実逃避は「理解」と「仕組み」で乗り越えられる

在宅ワーク中の現実逃避は、脳や心がストレスから自分を守るための“自然な反応”なんです。

現実逃避に悩むとき、必要なのは「自分を責めること」ではなく、その仕組みを知り、整えること。

以下に、この記事で紹介した重要なポイントをまとめました。

心理的理由を知ることで、対策もとりやすくなる

現実逃避の裏には、いくつもの心理的な原因がありす。

- タスクの曖昧さやハードルの高さ

- 完璧主義によるスタートの遅れ

- 成果が見えない不安

- 自己肯定感の低さや他人との比較

そして、それらを支える心理学的メカニズムも:

- 回避動機(失敗したくない気持ち)

- 負の強化(不安を避けることで習慣化)

- 自己決定理論(やる気を支える3つの欲求)

- 自己愛防衛(心を守る逃避)

まずは「逃げている自分」を責めないことから始めよう

逃げてしまったとき、真っ先にやりがちなのが「自分を責める」こと。

でも、それではますます自信を失い、逃避がクセになってしまいます。

大切なのは、

- 「逃げる=悪」ではなく、「逃げたくなるには理由がある」と考える

- “完璧より前進”を意識する

という視点です。

✅ 行動を変える前に、考え方と仕組みを整えることが、長く安定して働くための第一歩です。