「なんでこんなにイライラするんだろう?」「頑張っているのに報われない」「つい八つ当たりしてしまう…」そんなモヤモヤを感じたことはありませんか? 実はそれ、心理学でいう“欲求不満(フラストレーション)”が原因かもしれません。

この記事では、欲求不満の基本的な意味から、心理学で整理された4つの反応(攻撃・回避・固執。防衛機制)、さらに有名な理論や実験までわかりやすく解説します。加えて、欲求不満が人間関係や仕事、社会にどんな影響を与えるのか、そして日常で活かせる対処法や工夫も紹介。

読むことで「なぜ自分や他人がイライラしてしまうのか」が理解でき、ストレスを減らすヒントがきっと見つかります。ぜひ最後まで読んでくださいね。

欲求不満とは?心理学での基本的な意味

私たちは毎日の生活の中で、「やりたいことが思い通りにできない」という場面にしばしば直面します。これが心理学でいう欲求不満(フラストレーション)です。

欲求不満の定義と日常でよくある例

心理学では欲求不満を「目標や欲求の達成が外的または内的な要因によって妨げられたときに生じる不快な感情状態」と定義します。

日常生活では次のような例がわかりやすいでしょう。

- 電車が遅れて予定通りに行動できない

- 欲しかった商品が売り切れていた

- 一生懸命勉強したのに試験で成果が出なかった

- 人間関係で誤解されて、自分の気持ちが伝わらなかった

このように、欲求不満は特別な出来事だけでなく、身近な場面でも頻繁に起こります。

フラストレーション(frustration)との違い

「欲求不満」とよく一緒に使われる言葉にフラストレーションがあります。

実は両者はほぼ同じ意味で使われることが多く、フラストレーション=欲求不満のカタカナ表現と考えて大丈夫です。

ただし厳密には、欲求不満は状態そのものを指し、フラストレーションはその感情や行動反応を含む広い意味で用いられることがあります。

なぜ欲求不満は人間に避けられないのか

人は誰しも「やりたいこと」「欲しいもの」「こうありたい」という欲求を持っています。しかし現実には、時間・お金・環境・他者の存在など、さまざまな制約があります。

- 外的要因:交通渋滞、社会のルール、人間関係の摩擦など

- 内的要因:能力不足、体力の限界、心理的なブロックなど

これらがある限り、欲求不満をゼロにすることは不可能です。

むしろ心理学では、欲求不満は人間成長のきっかけにもなりうると考えられています。たとえば「試験に落ちた悔しさから勉強法を改善する」「意見がぶつかった経験から相手を理解する力を学ぶ」といった形です。

欲求不満の反応の種類|攻撃・回避・防衛機制・固執行動の4つの反応

欲求が妨げられたとき、人はさまざまな反応を示します。心理学では大きく分けて 「攻撃的反応」「回避的反応」「固執的反応「防衛機制」 の4つが代表的です。それぞれを理解すると、自分や他人の行動のパターンが見えやすくなります。

①攻撃的反応:怒りや八つ当たりに表れるパターン

最もわかりやすいのが、怒りや苛立ちを外にぶつける反応です。

- 例:部下に注意されて上司に八つ当たりする

- 例:試験に失敗して家族にイライラをぶつける

このように「不満の原因」と直接関係ない相手に向けることも多く、これを心理学では**置き換え(代替行動)**と呼ぶことがあります。短期的には気持ちが晴れても、長期的には人間関係を悪化させるリスクがあります。

②回避的反応:逃げる・ごまかす行動の特徴

次に多いのが、問題から目をそらす反応です。

- やらなければならないことを先延ばしにする

- ゲームやSNSに没頭して気を紛らわす

- その場から逃げ出す

これは「一時的に心を守る」効果がありますが、根本的な解決にはつながりません。結果的に、欲求不満が蓄積してストレスが大きくなることもあります。

③固執的反応:過度な努力・完璧主義・やりすぎに表れるパターン

欲求不満が強いと、「もっとやらなきゃ」「完璧にしないと不安」という感覚が増え、必要以上に頑張りすぎる反応が起こることがあります。

例:仕事で認められなかった悔しさから、深夜まで作業し続けてしまう

例:失敗したくない不安が強く、細かい部分にこだわりすぎて作業が終わらない

このように、不満や不安を埋めようとして過剰に努力がエスカレートするのが固執行動の特徴です。

一見「真面目」「ストイック」に見えますが、長期的には疲労や燃え尽きにつながり、かえってパフォーマンスが下がるリスクがあります。

④防衛機制:抑圧・合理化・投影など心理的な仕組み

最後は、自分の心を守るための無意識の働きです。これを心理学では防衛機制と呼びます。代表的なものを挙げると:

- 抑圧:不快な気持ちを心の奥に押し込める

- 合理化:「落ちたのは努力不足じゃなくて問題が悪かった」と理由をつける

- 投影:自分の欠点を相手に押しつけて「相手が悪い」と感じる

これらは短期的には心を安定させますが、繰り返すと「問題を直視できない」「人間関係がこじれる」といった長期的リスクを抱えることがあります。

👉 まとめると、欲求不満に直面したときの反応は大きく4種類。「外に出す(攻撃)」「避ける(回避)」「こだわる(固執)」「心で処理する(防衛機制)」です。自分や周囲がどのパターンに陥りやすいかを知ることで、より良い対処法を選べるようになります。

欲求不満の分類|心理学で整理された代表的な3つの分類

欲求不満には「攻撃・回避・固執・防衛機制」という反応の仕方だけでなく、原因や特徴の違いによる分類もあります。ここでは心理学でよく使われる代表的な3種類を整理します。

①外発的不満と内発的不満

- 外発的不満:環境や周囲の状況によって生じる不満です。

例:交通渋滞で遅刻してしまう、上司の指示が理不尽でやりたいことができない。 - 内発的不満:自分自身の内面や能力が原因で生じる不満です。

例:英語を話せないために海外旅行で思うように交流できない、体力不足でスポーツを楽しめない。

👉 外的要因は「環境調整」、内的要因は「自己成長」や「工夫」で改善が可能になります。

②実在的不満と空想的不満

- 実在的不満:現実に存在する障害が原因で起こるもの。

例:欲しい商品が売り切れている、お金が足りなくて旅行に行けない。 - 空想的不満:自分の思い込みや過度な期待から生まれる不満。

例:「どうせ自分は認めてもらえない」と考えて落ち込む、まだ起きていない失敗を心配して不満を感じる。

👉 空想的不満は「認知の歪み(考え方のクセ)」と関係しており、物事の捉え方を変えるだけで和らげられることが多いです。

③一時的不満と慢性的な不満

- 一時的不満:その場限りの短期的なもの。

例:コンビニで長く待たされてイライラする、パソコンが固まって焦る。 - 慢性的な不満:長期間にわたって続くもので、心身に大きな影響を与えます。

例:ずっと評価されない職場、長期的に改善されない家庭環境。

👉 一時的不満は「時間が解決」することも多いですが、慢性的な不満は放置するとストレスや健康問題につながりやすいため、抜本的な対策や環境の見直しが必要です。

心理学の有名な理論で見る欲求不満

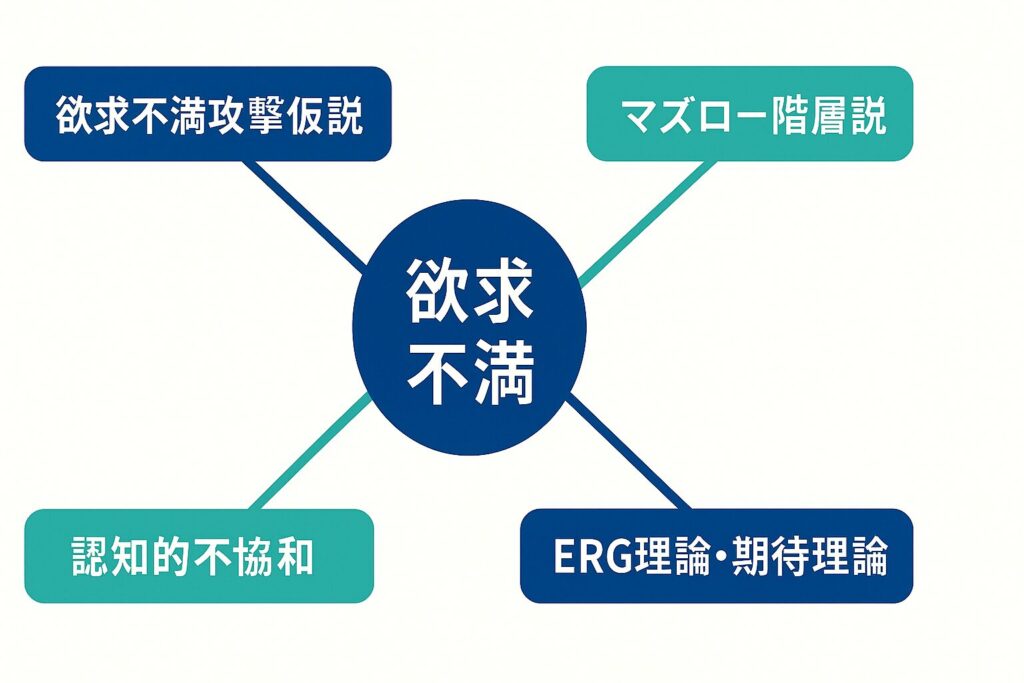

欲求不満というテーマは、心理学のさまざまな理論で研究されてきました。ここでは特に有名で、初心者でも理解しやすい4つの理論を紹介します。

①欲求不満攻撃仮説(Dollard, 1939)

アメリカの心理学者ドルードらが提唱した理論で、「欲求が妨げられると必ず攻撃性が生まれる」という考え方です。

たとえば「列に並んでいたのに横入りされたとき」に怒りが湧くようなものです。

後にバークウィッツによって修正され、現在では「不快な感情が攻撃の引き金になる」と理解されています。

②マズローの欲求階層説と不満の関係

マズローは人間の欲求を「生理的欲求 → 安全欲求 → 所属と愛 → 承認欲求 → 自己実現」と5段階に整理しました。

- 低次の欲求(食事・安全)が満たされないと、強い不満が生じる

- 高次の欲求(承認・自己実現)は、低次が満たされた後に意識される

例:経済的に不安定だと、どんなに「自分を成長させたい」と思っても現実的に難しい、といった状況です。

③ERG理論や期待理論から見た欲求不満のメカニズム

- ERG理論(アルダーファー, 1969):欲求を「存在・関係・成長」の3つに分類。高次欲求が満たされないと低次に戻って不満が強まる「退行仮説」が特徴です。

- 期待理論(ブルーム, 1964):努力しても報われない状況が欲求不満を生む。例として「頑張っても昇進できない会社」でのモチベーション低下が挙げられます。

④認知的不協和とのつながり

フェスティンガーの認知的不協和理論では、「自分の考えや欲求と現実が食い違うと不快感(不満)が生じる」と説明されます。

- 例:健康でいたいのにタバコを吸ってしまう

- 例:本当は休みたいのに「働かなきゃ」と自分に言い聞かせる

人はこの不協和を減らすために「考えを変える」か「行動を変える」か、いずれかで調整しようとします。

欲求不満を裏付ける心理学実験と研究

心理学では、欲求不満がどのように行動に影響するのかを調べるために、多くの実験が行われてきました。ここでは代表的な研究を3つ紹介します。

①バーカーの実験(1941):子どもと遊びの制限

心理学者バーカーは、子どもにおもちゃを見せて遊ばせない状況を作り、その後の行動を観察しました。

結果、欲求を妨げられた子どもたちは、後でおもちゃを使うときに乱暴な扱いをする傾向が強まりました。

👉 欲求不満が「攻撃的な行動」に結びつくことを示した実験です。

②バークウィッツの武器効果研究(1967)

バークウィッツとレページは、怒っている被験者の前に銃やナイフなどの武器を置くと、電気ショックの強さ(攻撃性の指標)が高まることを発見しました。

これを武器効果と呼び、環境の手がかりが攻撃性を刺激することを示した有名な研究です。

③社会的比較理論(フェスティンガー, 1954)

フェスティンガーは、他人との比較が不満やストレスを強めることを説明。SNS時代の「劣等感」研究の基盤になっています。

欲求不満が人生や社会に与える影響

欲求不満は一時的なイライラや不快感にとどまらず、人間関係・仕事・社会全体にまで広がる影響を持ちます。ここでは代表的な3つの観点から整理します。

①人間関係のトラブルや対人ストレス

欲求不満がたまると、無意識のうちに身近な人へ八つ当たりをしてしまうことがあります。

- 友人や家族に冷たく接してしまう

- 職場で同僚に当たり散らす

- SNSで攻撃的な言葉を書き込む

こうした行動は短期的なガス抜きにはなっても、信頼関係を壊す原因になります。人間関係におけるトラブルの多くは、実は「欲求不満の処理の仕方」が影響しているのです。

②仕事やキャリアにおけるモチベーション低下

「頑張っても評価されない」「成果が出ない」などの状況は、強い欲求不満を生みます。これが積み重なると…

- やる気の低下

- 仕事の質の低下

- 転職やキャリア迷走

といった形で現れます。特に心理学の期待理論が示すように、「努力が報われない」と感じたときに不満が爆発しやすいのです。

③社会的不満と歴史的な出来事(例:革命や暴動)

欲求不満は個人だけでなく、集団や社会レベルでも大きな影響を及ぼします。

- フランス革命:飢餓や貧困という基本的欲求が満たされず、不満が爆発

- 世界恐慌後の社会不安:経済的不満が政治的極端化を招いた

- 現代ではSNS上での不満共有がデモや炎上に発展する例も

つまり、欲求不満は社会変動の原動力になることすらあるのです。

欲求不満を乗り越える心理学的な対処法

欲求不満は避けられないものですが、どのように扱うかによって人生への影響は大きく変わります。心理学的な視点から、代表的な対処法を紹介します。

①建設的行動(昇華・問題解決)で欲求不満を活かす

欲求不満をそのまま怒りや逃避に使うのではなく、前向きな行動に転換する方法です。

- 昇華:イライラをスポーツや芸術活動にぶつける

- 問題解決:不満の原因を整理し、改善できる方法を考える

👉 たとえば「昇進できなかった悔しさ」をスキル習得に使えば、次のチャンスに備えられます。

②ストレスマネジメントとマインドフルネス

欲求不満によるストレスを和らげるには、心身を落ち着ける習慣が効果的です。

- 深呼吸や軽い運動で自律神経を整える

- マインドフルネス瞑想で「今この瞬間」に集中する

- 感情を紙に書き出して客観視する

研究でも、マインドフルネスは不安や怒りを軽減する効果が示されています。

③欲求不満を減らす環境の整え方

不満が溜まりにくいように、あらかじめ環境を調整するのも大切です。

- 仕事を小さなステップに分けて達成感を得やすくする

- 散らかった部屋を片付けて、イライラの要因を減らす

- 人間関係では「期待値」を適切に設定する

👉 環境を工夫することで、欲求不満を大きくしない予防になります。

④実生活でできるシンプルな工夫

- 睡眠・食事・運動を整えてストレス耐性を高める

- 趣味やリラックスタイムを持つ

- 信頼できる人に気持ちを話す

これらはシンプルですが効果的です。心理学的にも「社会的サポート」は欲求不満を和らげる重要な要因とされています。

👉 まとめると、欲求不満を乗り越えるには 「建設的に活かす」「心を整える」「環境を工夫する」「日常でケアする」 の4つがポイントです。小さな工夫でも積み重ねることで、大きな違いを生みます。

まとめ|欲求不満の種類を理解すればストレス対処が変わる

ここまで見てきたように、欲求不満は誰にとっても避けられない心理現象です。しかし、その仕組みや種類を理解することで、ただのイライラやストレスではなく、自分を成長させるヒントとして活かすことができます。

攻撃・回避・固執行動・防衛機制の違いを押さえるポイント

欲求不満に直面したとき、人は大きく4つの反応を示します。

- 攻撃的反応:怒りや八つ当たりとして表れる

- 回避的反応:逃げる・ごまかすことで気を紛らわせる

- 固執的反応:過度な努力・完璧主義

- 防衛機制:抑圧や合理化で心を守ろうとする

この違いを知るだけでも、「なぜ自分や他人がこう反応してしまうのか」が理解しやすくなります。

心理学モデルを知ることで自分や他人を理解できる

- 欲求不満攻撃仮説は「不満→攻撃」の関係を示し

- マズローの欲求階層説は「どの段階で不満が生じやすいか」を整理し

- 認知的不協和は「心の中のズレ」が不満を生むことを説明します。

これらを学ぶことで、「単なる性格の問題」ではなく、誰にでも起こる心理現象だと分かり、他人にも寛容になれます。

欲求不満をうまく扱うことが成長につながる

欲求不満を解消する方法は「怒りを爆発させる」でも「逃げる」でもなく、建設的に活かすことです。

- 悔しさを努力の原動力に変える

- ストレスを趣味や創作に昇華させる

- 環境や習慣を工夫して不満をためにくくする

こうした工夫によって、欲求不満は「成長のきっかけ」となり、より良い人生につながります。