「やる気」と「モチベーション」、なんとなく似ているけれど、実はどう違うの?と感じたことはありませんか?

「やる気が出ない」「モチベーションが続かない」──そんな状態にモヤモヤしながらも、どうすれば前向きに行動できるのか分からず悩んでいる方も多いはずです。

この記事では、心理学や脳科学の視点から「やる気」と「モチベーション」の違いをわかりやすく解説し、それぞれの言葉の使い方や活かし方を整理します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

やる気とモチベーションはどう違う?言葉の定義と使われ方の違い

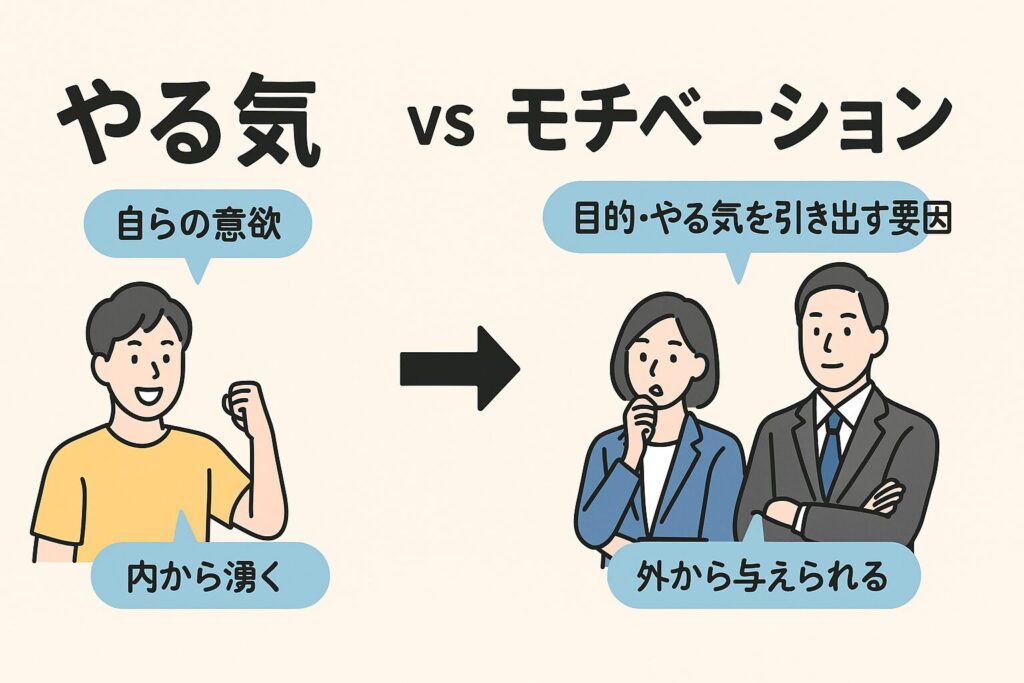

「やる気」と「モチベーション」という言葉は、日常会話でもビジネスの現場でも頻繁に使われます。なんとなく同じ意味で使っている人も多いですが、心理学的には明確な違いがあります。この章では、それぞれの言葉の定義と使われ方を比較しながら、違いをわかりやすく整理していきます。

■ 日常会話で使われる「やる気」とは

「やる気」は、感情や気分に近い言葉として使われることが多いです。

例えば、

- 「今日はなんだかやる気が出ないな」

- 「あの人、最近やる気なさそう」

こうした言い回しからもわかるように、「やる気」は主観的な感覚や気分の波を指すことがほとんどです。

つまり、「今この瞬間に行動を起こす原動力があるかどうか」を表す感情的な状態といえるでしょう。

■ 心理学やビジネスで使われる「モチベーション」とは

一方、「モチベーション」は、動機づけ(動因)という意味の心理学用語です。

心理学では、モチベーションは以下のように定義されます:

目標に向かって行動を起こさせ、継続させるための「内的または外的な要因」

また、ビジネスや教育の分野では、部下や生徒のやる気を引き出す意味で、「モチベーションを高める」「モチベーション管理」といった使われ方をします。

つまり、モチベーションは「なぜそれをするのか?という理由や仕組み」に近く、感情よりも構造的・理論的な意味合いが強い言葉です。

■ 両者のニュアンスの違いを例文で比較

以下に「やる気」と「モチベーション」の違いをイメージしやすくする例を示します。

| 例文 | 解説 |

|---|---|

| 「やる気が出ないから勉強できない」 | 感情的な状態を指している(主観的・一時的) |

| 「モチベーションが低いと継続できない」 | 行動の背景にある構造的な動因を示している(理論的・持続的) |

このように、「やる気」は瞬間的な感情の起伏を表すのに対し、「モチベーション」は行動を生み出す理由や仕組みを指すのが一般的です。

✅ まとめ:この段階で理解しておきたいこと

- 「やる気」は主観的な感覚や感情的な状態

- 「モチベーション」は理論的な動因や行動の根拠

- 日常では混同されがちだが、心理学では使い分けられている

この違いを知っておくことで、今後「やる気が出ない」と感じたときに、「自分のモチベーション構造に何が足りていないのか?」と考える視点を持てるようになります。

心理学で見るモチベーションの正体|理論と構造

モチベーションとは、「行動を引き起こし、持続させる心理的なエネルギー」ともいえます。心理学では、モチベーションの正体を説明するさまざまな理論が提唱されています。ここでは代表的な4つの理論を紹介し、モチベーションがどのように生まれるのかをわかりやすく解説します。

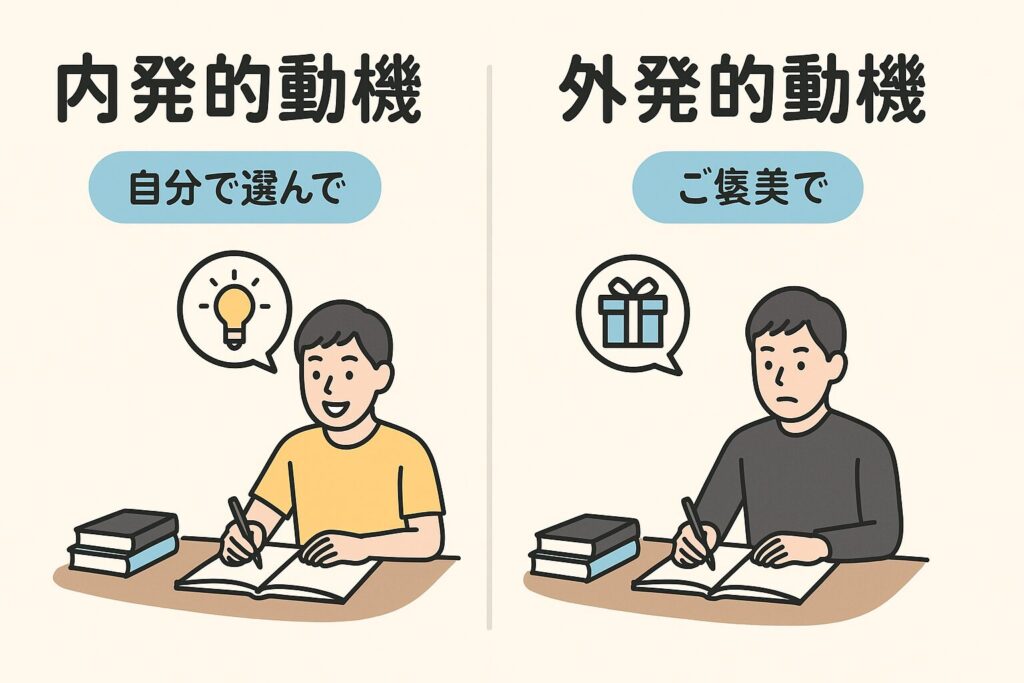

①自己決定理論(内発的・外発的モチベーション)とは

自己決定理論(Self-Determination Theory)は、デシとライアンによって提唱された理論で、モチベーションの質に注目します。

🔹 モチベーションの2種類:

- 内発的モチベーション:好奇心や楽しさなど、自分の内側から湧き出るやる気

- 外発的モチベーション:報酬・評価・罰など、外部から与えられる動機づけ

🔹 モチベーションを高める3つの基本欲求:

| 欲求 | 説明 |

|---|---|

| 自律性 | 自分の意思で選んでいる感覚 |

| 有能感 | 自分はできる・上達しているという実感 |

| 関係性 | 他人とのつながりや信頼感 |

この3つが満たされると、内発的モチベーションが高まりやすくなるとされます。

②期待価値理論:モチベーションが生まれるメカニズム

期待価値理論(Expectancy-Value Theory)は、「できそうかどうか(期待)」と「やる意味があるか(価値)」の掛け算でモチベーションが決まるという考え方です。

🔹 モチベーションの数式:

モチベーション=期待×価値

🔹 例:

- 「この仕事、うまくいきそう × 成功すれば昇進できる」=モチベーション高

- 「難しすぎる × やっても意味ない」=モチベーション低

この理論は、行動を起こす前の「考え方」がやる気に影響することを示しています。

③ゴール設定理論:明確な目標がモチベーションを高める

ゴール設定理論(Goal-Setting Theory)は、「人は明確で達成可能な目標を持つことでやる気が高まる」とする理論です。

🔹 効果的な目標設定のポイント(SMARTの法則):

- S:Specific(具体的)

- M:Measurable(測定可能)

- A:Achievable(達成可能)

- R:Relevant(関連性がある)

- T:Time-bound(期限がある)

🔹 応用例:

「ただ“頑張る”」ではなく「今月中に5件の企画を提案する」という具体的なゴール設定のほうが、行動が継続しやすくなります。

この理論では「明確で適度に難しい目標ほど成果が出る」とされていますが、誰にでも効果があるわけではありません。

たとえば、完璧を求めすぎる人や、自由に動きたい人にとっては、目標がプレッシャーやストレスになってしまい、かえってやる気を失うこともあります。

SMARTの法則を使って具体的な目標を立てるよりも、自分のペースで動く方が合っている人もいるでしょう。

④フロー理論:没頭とモチベーションの関係性

フロー理論(Flow Theory)は、心理学者チクセントミハイによって提唱されました。人は自分のスキルと課題の難易度が釣り合っているときに深い没頭状態(=フロー)に入るというものです。

🔹 フロー状態の特徴:

- 時間の感覚がなくなる

- 他のことが気にならなくなる

- 高い集中力と充実感がある

🔹 モチベーションとの関係:

この状態では、報酬や義務ではなく、活動そのものがモチベーションになるため、非常に高いやる気が自然に維持されます。

✅ まとめ:モチベーションは「感情」ではなく「構造」

- モチベーションには理論的な土台があり、再現性や応用性がある

- 自己決定理論・期待価値理論・ゴール設定・フロー理論などを活用することで、「やる気が続かない」状態を科学的に改善できる

次回は、「やる気は感情?モチベーションとの心理的な違い」という観点から、それぞれの内面的性質について掘り下げていきます。

やる気は感情?モチベーションとの心理的な違い

「やる気」と「モチベーション」は似たような意味で使われがちですが、心理的にはまったく別の性質を持っています。

ここでは、やる気がどのような“感情”なのか、モチベーションがどのような“構造”なのかを、わかりやすく整理していきます。

■「やる気が出ない」は感情・気分の表れ

「やる気が出ない……」という言葉は、多くの場合、気分が乗らない・疲れている・不安を感じているといった感情状態を表しています。

これは、心理学的には「感情的な抵抗」や「気分の浮き沈み」に近いものであり、必ずしも明確な理由や根拠があるわけではありません。

たとえば以下のような状況です:

- 朝起きたけど気が重い(理由は特にない)

- 勉強しようと思ったけどなんとなく乗らない

- 昨日はできたのに、今日は何もしたくない

このように、「やる気」は一時的な感情や体調、環境の影響を大きく受けるものです。

■ モチベーションは行動を促す「構造・動因」

一方で「モチベーション」は、行動を支える土台のようなものです。

心理学では、モチベーションは以下のような構成要素で成り立っています:

- 目標や報酬の「意味づけ」

- 達成可能性への「期待」

- 自分の価値観・欲求との「一致感」

- 継続的に努力しようという「意志」

これは、感情的に「やりたい・やりたくない」というよりも、その行動を起こす“背景の仕組み”に近いものです。

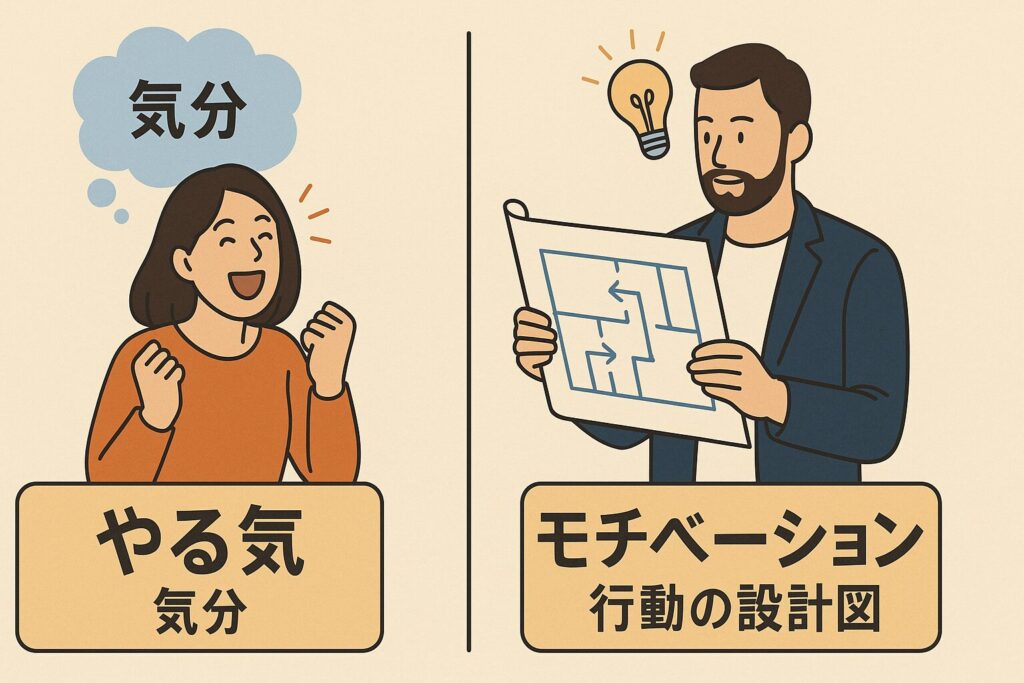

■ 感情としてのやる気と、理論としてのモチベーションの違い

以下に「やる気」と「モチベーション」の心理的な違いを整理します。

| 観点 | やる気 | モチベーション |

|---|---|---|

| 性質 | 感情・気分に近い | 行動の背景となる構造 |

| 持続性 | 一時的で不安定 | 比較的安定して継続しやすい |

| 影響要因 | 体調・天気・感情 | 理論・価値観・報酬設計 |

| 対応策 | 気分転換・休憩・行動のきっかけ作り | 目標設定・自己効力感の強化・環境調整 |

🔍 補足:脳科学では「やる気は存在しない」という説もある

近年の脳科学では、「やる気」という明確な実体は存在せず、脳の報酬系が“その行動に価値がある”と判断するかどうかで行動が決まる、という考え方もあります。

✅ まとめ:気分と構造の違いを知っておこう

- 「やる気」は感情的・一時的な状態

- 「モチベーション」は構造的・継続的な動因

- モチベーションが明確なら、やる気が多少なくても行動を起こしやすくなる

「やる気が出ない=何もできない」と決めつけず、モチベーションの仕組みに目を向けることで、自分を責めずに前に進む方法が見えてきます。

やる気とモチベーションはどう使い分ける?場面別に解説

「やる気」と「モチベーション」は似て非なる概念ですが、日常生活や仕事・教育の現場ではどちらの言葉を使うかで印象や効果が変わることもあります。

ここでは、勉強・仕事・育成(声かけ)という3つの具体的な場面で、どのように「やる気」と「モチベーション」を使い分けるとよいかを解説します。

■ 勉強・受験で使う場合の違いと使い方

🔹 学習初期には「モチベーション」、学習中は「やる気」

- モチベーションが高い状態:

「将来この知識が役に立つ」「合格したい理由がある」など、学ぶ目的や価値が明確な状態。 - やる気が必要な場面:

実際に机に向かうときや、眠くて集中できないときなど、瞬間的な気分の持ち上げが必要な場面。

🔹 声かけの例:

- ✅ モチベーション重視:「どうしてこの試験に合格したいの?」

- ✅ やる気重視:「少しだけやってみようか」「10分だけ頑張ってみよう」

■ 仕事・ビジネスにおけるモチベーション管理

🔹 組織やリーダーシップでは「モチベーション」が基本

- 「モチベーション管理」は、目標設定・役割理解・報酬制度・キャリアパスなど、構造的な動機づけの調整を意味します。

- 一方、「やる気がない人」に対して感情的に叱責すると、かえって逆効果になることもあります。

🔹 実践例:

- ✅ モチベーション向上:「この業務があなたの成長につながる」

- ✅ やる気喚起:「今日のタスク、まずは1つ片づけてみましょう」

■ 部下や子どもに声かけする時の使い方のコツ

🔹 「やる気を出せ!」ではなく、モチベーションを育てる言葉を使う

- 「やる気がない=ダメ」と捉えると、相手を否定することになりがちです。

- 一方、「モチベーションがどういうときに上がるか」を一緒に考えると、前向きな対話になります。

🔹 具体的な言葉の使い方:

| 目的 | NGな声かけ | OKな声かけ |

|---|---|---|

| 行動を促す | 「やる気出してよ」 | 「どうすればやる気出そう?」 |

| 内発的動機づけ | 「ちゃんとやりなさい」 | 「これ、君が興味あることに近いよね」 |

| 自律性の尊重 | 「言われたことやって」 | 「自分でやり方決めていいよ」 |

✅ まとめ:使い分けのコツは「時間軸」と「目的」

| 状況 | 適した言葉 | 理由 |

|---|---|---|

| 行動のきっかけづくり | やる気 | 感情に訴えて即行動を促す |

| 目標設計・長期的成長 | モチベーション | 動機を育てて継続につなげる |

「やる気」は短期的な感情のスイッチ、「モチベーション」は長期的な行動の設計図として、場面によって使い分けるのがポイントです。

やる気とモチベーションを正しく理解するメリット

「やる気」と「モチベーション」の違いを知ることで、感情に振り回されず、行動の設計がしやすくなるという大きなメリットがあります。

ここでは、心理的な安定から行動計画、チーム運営に至るまで、どのような効果があるのかを具体的に解説します。

■ 気持ちを整理しやすくなり、感情に振り回されにくくなる

「やる気が出ない=何もできない」と思い込んでいませんか?

このような思考は、自責や無力感を強める原因になります。

でも、「やる気は感情、モチベーションは構造」という違いを知っていれば、

- 「今は気分が乗らないだけだな」

- 「モチベーションの仕組みを見直せば変わるかも」

と、自分を責めずに冷静に状況を把握できます。

感情と行動を切り離して考えられることは、メンタル安定の第一歩です。

■ 目的に応じた行動計画が立てやすくなる

やる気だけに頼ると、感情の波に左右されて行動が続かなくなります。

しかし、モチベーションの理論を理解すれば、以下のような再現性ある行動設計が可能になります。

具体的にできること:

- SMARTな目標設定(明確で期限付きの目標)

- 小さな成功体験を積む(自己効力感の強化)

- 内発的動機を高める環境づくり(自律性・有能感・関係性)

これにより、「やる気に頼らずに動ける仕組み」を自分で作ることができ、長期的な目標達成がしやすくなります。

■ チームや個人の目標達成に役立つ

モチベーションの理解は、自分だけでなく他者との関係にも役立ちます。

たとえば、

- 部下や後輩への声かけ

- 家族や子どものサポート

- チームでの目標共有や役割分担

において、相手のやる気の有無だけで判断するのではなく、

「どんなモチベーション構造があるか?」という視点で接することで、共感力と支援力が高まります。

また、自分自身も「今日はやる気がなくて当然」と捉えることで、一時的な気分の低下をうまく乗り越えやすくなります。

✅ まとめ:違いを知ることで、行動の選択肢が広がる

- 感情と構造の違いを理解すると、感情に支配されにくくなる

- 行動を計画的に設計できる

- 他人との関係性や育成にも応用できる

つまり、「やる気とモチベーションの違いを理解すること」は、単なる言葉の知識ではなく、行動力と対人関係を高める実践的な武器になるのです。

まとめ|やる気とモチベーションの違いを理解して行動に活かそう

ここまで、やる気とモチベーションの違いやそれぞれの心理的背景、使い分け方などを詳しく見てきました。

最後に、要点を整理しつつ、自分自身や他人との関わりにどう活かせるかをまとめていきましょう。

■ もう一度おさらい:両者の違いと使い分け

| 比較項目 | やる気 | モチベーション |

|---|---|---|

| 本質 | 感情・気分 | 行動の構造・動因 |

| 特徴 | 一時的・波がある | 継続的・安定しやすい |

| 誘因 | 気分・体調・状況 | 目標・価値・期待感 |

| 活用シーン | 短期的な行動のきっかけ | 長期的な計画・管理・支援 |

- やる気=その場の感情的スイッチ

- モチベーション=行動を支える設計図

この違いを理解するだけで、気分に振り回されにくくなり、行動のコントロールがしやすくなります。

■ 自分のモチベーションを高めるヒントも一緒に活用しよう

今後、やる気が出ないと感じたときには、以下のような問いかけをしてみてください。

- 「この行動は自分にとってどんな意味がある?」(=価値)

- 「うまくいく見込みはある?」(=期待)

- 「小さな一歩から始められないか?」(=行動活性化)

さらに、自己決定理論やゴール設定理論などの心理学的知見を応用することで、「モチベーションを育てる環境」や「やる気を出しやすい習慣づくり」が可能になります。

✅ 最後に:やる気に頼りすぎず、仕組みで動く

やる気は、自然に湧いてくることもあれば、全く出ないこともあります。

でも、モチベーションは「考え方」や「行動設計」で作り出せるものです。

感情に左右されず、自分の目的や価値観に基づいた行動を選んでいくことが、

「やる気が出ない自分」を受け入れながら、前に進むための大きな力になります。