「やらなきゃいけないのに、なぜかできない…」そんなモヤモヤを抱えたまま、気づけばYouTubeを開いてしまうことはありませんか?

勉強や仕事、家事を始めたいのに、つい動画やSNSに逃げてしまう。終わったあとには「また自己嫌悪に…」という悪循環にハマってしまう人も多いはずです。

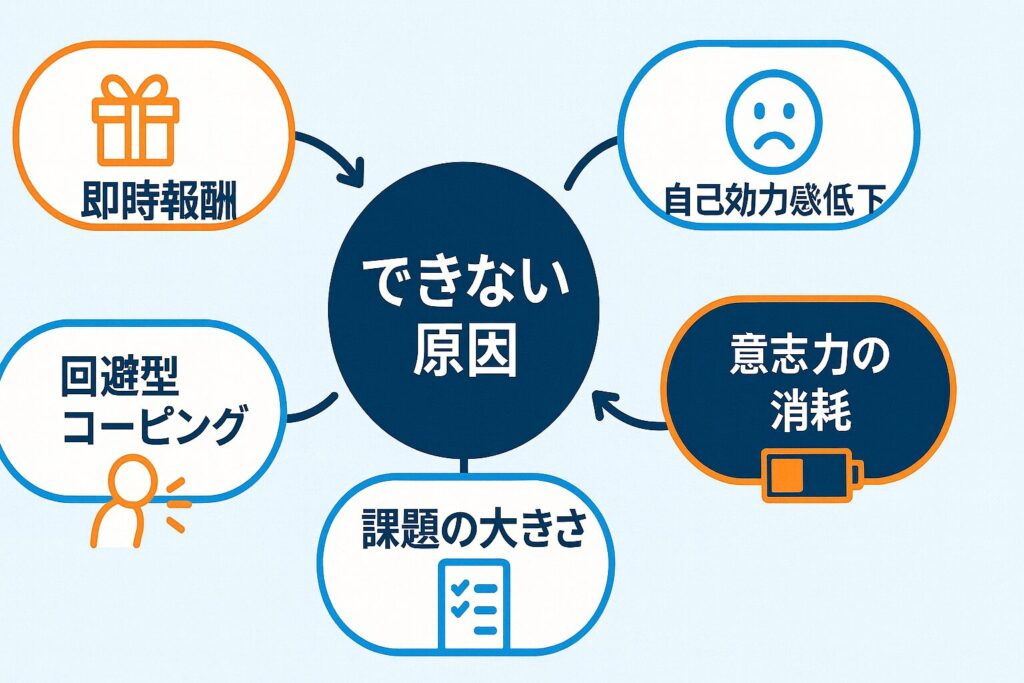

本記事では、なぜ人はやらなきゃいけないのに現実逃避してしまうのかを心理学の観点から解説します。即時報酬の仕組み、自己効力感(「自分ならできる感覚」)の低下、ストレス対処法の一つである回避型コーピングなどをわかりやすくご紹介します。

記事を読むことで「意思が弱いからできないのではなく、脳の仕組みがそうさせている」と理解でき、今日から取り入れられる小さな一歩を見つけられるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

やらなきゃいけないのにできない状態とは?

「やらなきゃいけない」と頭ではわかっているのに、どうしても行動に移せない──そんな経験は誰にでもあります。特にYouTubeやSNSなどの誘惑は強力で、気づいたら数十分、数時間が過ぎていた…ということも少なくありません。

よくある具体的な場面

- 勉強を始めようと机に向かったのに、つい動画を開いてしまう

- 仕事の資料を作ろうと思ったのに、気づいたらネットサーフィン

- 家事を片づけるつもりだったのに、スマホを手に取ってしまう

つまり「やらなきゃ」と自覚しているのに、現実から逃げる行動を優先してしまうのです。

「自己嫌悪と現実逃避」の悪循環

さらに厄介なのは、行動できなかった自分を責めて自己嫌悪になることです。

「自分はダメだ」「意志が弱い」と思うとストレスが増し、そのストレスから逃げるためにまたYouTubeに…という悪循環が起こります。

これは単なる怠けではなく、脳が一時的に安心できる行動を優先してしまう仕組みとも関係しています。

他の人も同じように悩んでいる事例

実は、この悩みはとても普遍的なものです。

- 学生なら「テスト勉強の前に動画を見てしまう」

- 社会人なら「仕事の締め切り前にスマホを触ってしまう」

- 主婦・主夫なら「家事を後回しにしてドラマやSNSに夢中」

SNSや掲示板をのぞくと、同じ悩みを持つ人が数多く見つかります。つまり、あなただけの問題ではなく、多くの人が抱える人間らしい習性なのです。

なぜやらなきゃいけないのにできないのか(心理学的原因)

「やらなきゃいけない」と分かっているのに体が動かないのは、意思が弱いからではなく、脳や心理の仕組みによるものです。ここでは代表的な原因を見ていきましょう。

即時報酬の原理|YouTubeやスマホがやめられない理由

人間の脳は「将来のご褒美」よりも「今すぐのご褒美」を優先する傾向があります。これを即時報酬の原理といいます。

勉強や仕事は成果が出るまで時間がかかりますが、YouTubeなら再生ボタンを押すだけですぐに楽しい・面白い刺激が得られるため、つい手が伸びてしまうのです。

自己効力感の低下と「どうせ無理」の気持ち

心理学者バンデューラが提唱した自己効力感(Self-Efficacy)とは、「自分ならできる」という感覚のことです。

これが低いと「どうせ無理」「やっても失敗する」と感じ、行動に移せなくなります。たとえば、以前に勉強や仕事で挫折した経験があると、「また失敗するかも」と思って動けなくなるのです。

回避型コーピング|ストレスから逃げたくなる心理

ストレス対処法にはいくつか種類がありますが、そのひとつが回避型コーピングです。

これは「不安やストレスの原因から目をそらす」対処法で、一時的には気持ちが楽になります。

YouTubeを開くのは、問題を解決する代わりに「安心や楽しさでストレスを和らげたい」という心の働きともいえます。

意志力の消耗(エゴ・ディプレッション)と先延ばし

心理学には「意志力(ウィルパワー)」は有限で、使えば消耗するという考え方があります。これをエゴ・ディプレッションと呼びます。

一日の中で我慢や決断を繰り返すと、脳のエネルギーが減り、やる気が出にくくなるのです。夜になるほど先延ばししやすいのは、この影響も大きいです。

課題が大きすぎる・曖昧すぎると動けなくなる

「レポートを仕上げる」「部屋を片づける」といったタスクは漠然としていて、脳にとって負荷が大きく感じられます。

人はゴールが大きすぎたり曖昧すぎると行動を開始できなくなる傾向があるのです。

たとえば「レポートを1時間書く」ではなく「タイトルだけ考える」と小さく分けると、行動しやすくなります。

YouTubeを見てしまう裏にある感情や欲求

「やらなきゃいけないのにYouTubeを見てしまう」のは、その裏には人間が本来もつ感情や欲求を満たしたい気持ちが隠れています。YouTubeはそれを手軽に満たしてくれる“万能ツール”なのです。

安心・リラックスを得たい欲求

疲れていたりストレスを感じているとき、人は「安心したい」「気楽になりたい」と思います。

YouTubeはワンクリックでリラックスできる映像や音楽を提供してくれるため、不安や緊張から逃れる手段になりやすいのです。

新しい刺激や好奇心を満たしたい欲求

脳は「新しい情報」に反応してドーパミンを分泌します。

おすすめ動画や関連動画が次々出てくる仕組みは、まさに好奇心を刺激し続ける設計です。

「次はどんな面白いものがあるんだろう?」というワクワク感が、気づけば長時間視聴につながります。

共感やつながりを感じたい欲求

孤独を感じると、人は「誰かと一緒にいる感覚」を求めます。

Vlogやライブ配信は、配信者と一緒に過ごしているような擬似的なつながりを与えてくれます。

コメント欄で共感し合えるのも、この欲求を満たすポイントです。

他人の成功に投影して希望を得たい欲求

YouTuberやスポーツ選手、起業家などの成功体験を見ることで、「自分もできるかもしれない」と希望を感じられます。

これは心理学でいう同一化の一種で、他人の姿を通して自分の理想を疑似体験している状態です。

小さな達成感や自己コントロール感を取り戻したい欲求

「やらなきゃいけないこと」は大きくて進まない一方で、YouTubeは1本見るたびに完了感が得られます。

「自分で選んで再生した」という感覚も、自己コントロール感を回復させる効果があります。

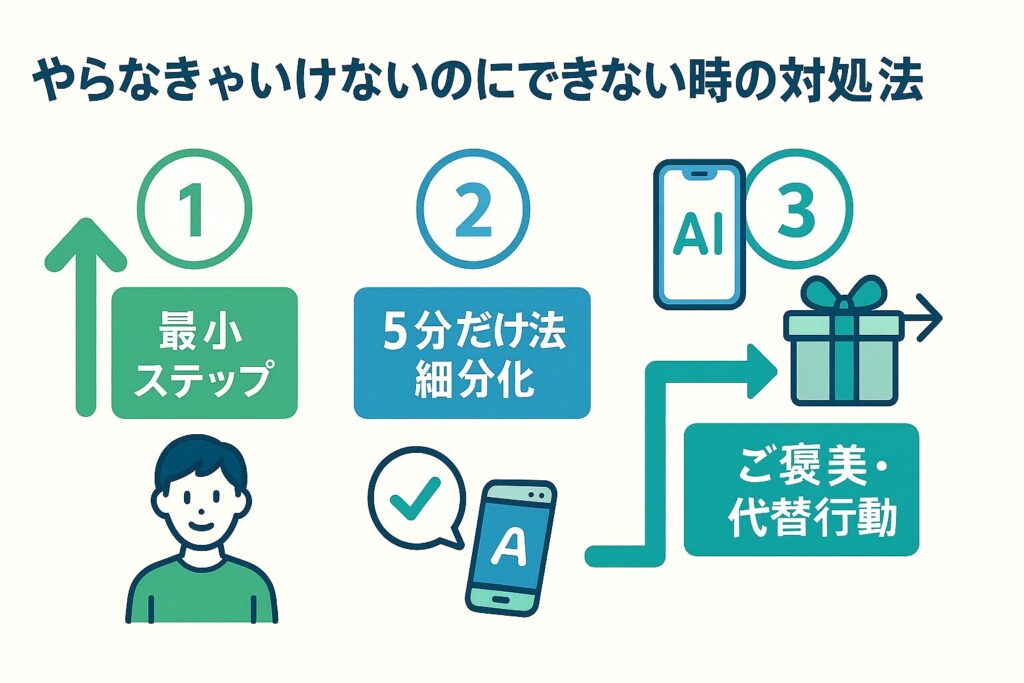

やらなきゃいけないのにできない時の対処法

「やらなきゃいけない」と思っているのにYouTubeに逃げてしまう…。

そんなときは「強い意志」ではなく、小さな工夫や心理学的なコツが役立ちます。ここではすぐ実践できる対処法を紹介します。

完全にYouTubeにハマった状態から抜ける最小ステップ

やめたいのにやめられないときは、いきなり「全部やめる!」ではなく、最小の行動を決めるのがおすすめです。

- スマホを机から離す

- 再生中の動画を見終えたら一旦停止する

- 深呼吸して椅子に座り直す

「0から1」に動く小さなきっかけが、行動の切り替えを助けます。

「5分だけ作業法」で行動を始めるコツ

「今日は2時間やる!」と考えると重すぎて動けなくなります。

そこで効果的なのが「5分だけ作業法」。

「5分だけやって終わってもいい」と思うとハードルが下がり、意外とそのまま続けられることが多いのです。

これは心理学的に「やる気は行動の後から生まれる」という性質を利用した方法です。

行動を細分化して「すぐ終わる感覚」をつくる

大きすぎるタスクは脳にとって負担です。そこでタスクを小さく分けることが有効です。

例:

- 「レポートを書く」→「タイトルを考える」

- 「部屋を片づける」→「机の上のペンだけ片づける」

こうして細分化すると「すぐ終わる」達成感が得られ、次の行動につながります。

ご褒美や報酬でやる気を引き出す

行動の後に小さなご褒美を用意すると、脳は「やれば報酬がある」と学習します。

- 10分作業したら動画を1本見てもOK

- 片づけが終わったらコーヒーを飲む

報酬は行動の後ろに置くことがポイントです。

代替行動を用意する|リラックス・刺激・共感で満たす

YouTubeは「怠け」ではなく、裏にある欲求を満たす手段になっています。

そのため「別の行動で欲求を満たす」ことが効果的です。

👉 例:

- 安心 → 深呼吸、軽いストレッチ

- 刺激 → 好きな音楽を1曲聴く

- 共感 → 友達にLINEで一言送る

「逃げたい気持ち」を否定せず、違う方法で満たす工夫です。

期待✕価値理論で「やる意味」を再確認する

- できる気がしない(期待が低い)

- やる意味を見失っている(価値が低い)

このどちらかが欠けると、人は動けません。

「これが終われば自分にどんなメリットがあるのか?」を意識すると、モチベーションを取り戻しやすくなります。

AIアプリ「アウェアファイ」でやめたい行動を整理する

どうしても自己流で整理できないときは、AIアプリのAwarefy

![]() を使うのもおすすめです。

を使うのもおすすめです。

このアプリには「やめたい行動」を振り返る機能があり、次のテンプレに沿って整理できます。

📝 やめたい行動テンプレ

- やめたい行動:例)YouTubeをダラダラ見続ける

- きっかけ:例)勉強前に不安を感じたとき

- 満たしたいもの:例)安心感・刺激・共感

- 代替する行動:例)深呼吸する/音楽を聴く/友達にLINEする

- 感想:例)気分が落ち着いた、少し切り替えられた

ポイントは「満たしたいもの」と「代替する行動」を考えること。

「やめたい行動」機能は有料ですが、48時間の無料トライアルがあるのでまずは試してみるのがおすすめ。

「なぜ自分は逃げるのか」を客観的に気づけるだけでも、現実逃避のコントロールにつながります。

また、一部の機能は無料で利用できます。

現実逃避してしまう自分を責めないために

YouTubeやSNSに逃げてしまったとき、多くの人は「自分はダメだ」と強く責めてしまいます。

しかし、現実逃避は単なる怠けではなく、脳がストレスから自分を守ろうとする自然な反応です。ここでは、自己否定に陥らないための考え方を紹介します。

現実逃避は脳が自分を守ろうとする自然な反応

脳は過度なストレスや不安を感じると、「危険から逃げる」行動を選びます。これが現実逃避です。

つまり、YouTubeに手が伸びるのは「あなたが弱いから」ではなく、脳が安心を求めて動いている証拠なのです。

自分を責めすぎないで、逃げてもいい日を決める

「また逃げてしまった…」と責めると、罪悪感が強まり、かえって次も逃げやすくなります。

そこで有効なのが、あえて“現実逃避してもいい時間”を決めることです。

- 今日は1時間だけ自由にYouTubeを見る

- 週末の夜は気にせず現実逃避してOK

このようにルールを決めれば、心に余裕ができ、普段は逃避行動をコントロールしやすくなります。

安全な現実逃避で気持ちをリセットする方法

現実逃避自体を悪とするのではなく、安全で健全な方法に置き換えるのも効果的です。

- 軽い運動や散歩

- 日記を書いて気持ちを整理

- 音楽や読書でリフレッシュ

これらはYouTubeと同じように「気分を切り替える効果」がありつつ、罪悪感を感じにくい逃避法です。