「毎日の変化が速すぎて、何を信じて行動すればいいのかわからない…」

「先が読めない時代に、どんな選択をすれば後悔しないの?」

そんなモヤモヤを感じている人は多いはずです。

今の社会は、“予測不能で変化の激しい時代”=VUCA(ブーカ)の真っ只中。

でも、実はこのVUCAを理解すると、「不安な時代」ではなく、“チャンスをつかむ時代”に変わります。

この記事では、

- VUCAの意味と4つの要素(変動・不確実・複雑・曖昧)

- なぜ今VUCAが注目されているのか、その背景

- OODAループやアンチフラジャイルなどの実践モデル

- VUCA時代を生き抜く思考法と行動のヒント

を、初心者にもわかりやすく解説します。

「変化が怖い」から「変化を味方にできる自分」へ。

この記事を読めば、その第一歩がきっと見えてきます。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

VUCAとは?意味と4つの要素をわかりやすく解説

近年ビジネスの世界でよく聞くようになった「VUCA(ブーカ)」という言葉。

しかし、「なんとなく不安定な時代のことかな?」と感じる人が多いかもしれません。

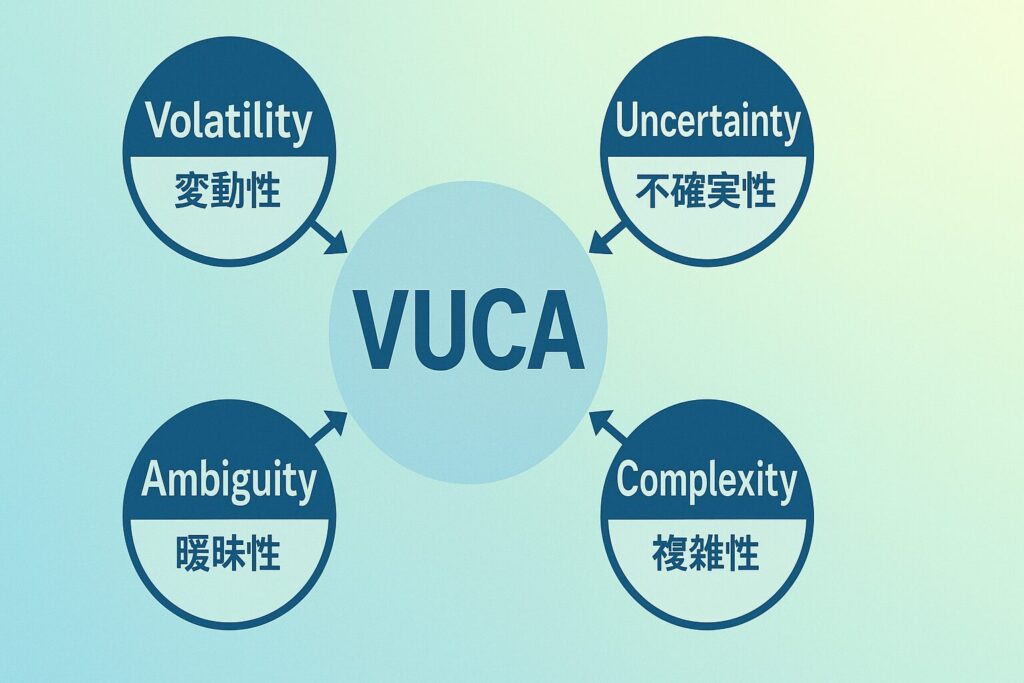

VUCAとは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、

「先が読めない、変化の激しい時代の特徴」を表すキーワードです。

ここでは、その由来・4つの要素・使われる場面をわかりやすく整理して解説します。

VUCAの由来|アメリカ陸軍が生み出した言葉

VUCAという言葉は、1987年にアメリカ軍の戦略大学で提唱されたと言われています。

その後、1990年代にアメリカ陸軍(U.S. Army War College)で使われ始めました。

冷戦が終わり、敵と味方がはっきり分かれていた時代が終焉すると、

「次に何が起きるか誰にも読めない」世界がやってきました。

そこで、将来の不確実な状況を説明するために作られたのがVUCAという概念です。

その後、この考え方はビジネスや経営、教育、さらには個人のキャリアにも広く応用されるようになりました。

つまり、軍事戦略から生まれ、現代社会全体を説明するキーワードに発展したのです。

4つの要素の意味(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)

VUCAは4つの性質から成り立っています。それぞれを、日常の例を交えて理解してみましょう。

| 要素 | 日本語 | 意味 | 日常例 |

|---|---|---|---|

| V:Volatility(変動性) | 変化が激しい | 状況が一瞬で変わる | 為替レートや株価が1日で大きく上下する |

| U:Uncertainty(不確実性) | 先が読めない | 未来を予測できない | どんな職業がAIに置き換わるか分からない |

| C:Complexity(複雑性) | 要因が絡み合う | 物事が単純でない | 物価上昇の原因が、戦争・気候・物流など複数ある |

| A:Ambiguity(曖昧性) | 正解がない | 解釈が複数ある | SNSの発言が人によって受け取り方が違う |

この4つが同時に存在することで、

「計画通りに進まない」「正解が一つに定まらない」世界が生まれます。

つまり、VUCAとは「変化が速く、複雑で、予測が難しい世界」をまとめた言葉なのです。

VUCAが使われる場面(社会・ビジネス・個人)

VUCAは、さまざまな分野で使われるようになっています。

■ 社会・経済の文脈

- 世界経済や地政学リスク(戦争・環境問題・AI革命など)を語るときに、

「VUCAな時代」=予測不能な時代として使われます。

■ ビジネスの文脈

- 経営戦略やリーダーシップ論では、

「VUCA環境に対応できる組織」という表現で用いられます。 - たとえば、トヨタやNetflixなどは「変化への柔軟対応」で評価されています。

■ 個人の文脈

- キャリアや人生設計でも、

「将来を1つのルートに決めつけない生き方」として注目されています。 - 「VUCA時代を生き抜く力=変化に適応する力」と言い換えられます。

なぜ今、VUCAが注目されているのか?背景と時代変化

「VUCA」という言葉は数十年前から存在していましたが、

本格的に注目を集めるようになったのはここ10〜20年のことです。

ではなぜ、今になって「VUCAの時代」と言われるようになったのでしょうか?

その背景には、社会構造の変化・テクノロジーの進化・予測不能な出来事の増加があります。

冷戦後からコロナ禍・AI時代までのVUCA化の流れ

VUCAの概念が生まれたのは、1990年代の冷戦終結がきっかけでした。

それまでの世界は「敵と味方」「資本主義と共産主義」といった明確な二分構造でしたが、

冷戦後は「何が起こるかわからない」世界になったのです。

そこから今日に至るまで、VUCAを象徴する流れを簡単に整理すると――

1️⃣ 1990年代:グローバル化が進み、国境を超えた経済活動が活発化

2️⃣ 2000年代:インターネット・スマートフォンの登場で、情報のスピードが爆発的に上昇

3️⃣ 2010年代:SNSの普及により、世論や流行が瞬時に変化する社会に

4️⃣ 2020年代:パンデミック、AI革命、地政学リスクが複雑に絡み合う「超VUCA時代」へ

このように、情報・経済・技術・人間関係のすべてが複雑化し、

「1つの予測や正解では説明できない時代」に突入したのです。

VUCA時代を象徴する出来事(コロナ・AI・地政学リスク)

VUCAが急速に広まった理由の一つが、誰も予測できなかった世界的な出来事です。

- コロナ禍(2020年)

→ 一夜にして働き方・生活・価値観が変わった代表例。

「安定した仕事」「対面主義」などの常識が崩壊しました。 - AI革命(ChatGPT・生成AIの登場)

→ 数年で職業構造が変わり、「人間の仕事とは何か?」が問われています。 - 地政学リスク(戦争・サプライチェーン問題)

→ 世界中で一国の出来事が他国経済に直結するように。

「安全な国」「安定したビジネス」はもはや保証されません。

これらの出来事は、まさにVUCAの4要素――変動・不確実・複雑・曖昧――を体現しています。

現代社会の「予測不能性」とVUCAの関係

昔は「計画すればうまくいく」という時代でした。

しかし今は、計画そのものが数カ月で古くなることも珍しくありません。

- 技術の進化スピード

- 世界経済の相互依存

- 情報拡散の速さ

これらが組み合わさることで、未来を「予測する」よりも「対応する」力が重要になっています。

たとえば、企業も個人も次のような課題に直面しています。

| 項目 | 旧来の時代 | VUCA時代 |

|---|---|---|

| 計画の前提 | 安定した市場 | 不確実な市場 |

| 成功の鍵 | 経験・実績 | 柔軟性・学習力 |

| 対応の仕方 | マニュアル的 | 試行錯誤・アジャイル的 |

つまり、VUCAとは「予測不能性を前提にどう動くか」を問う時代のキーワードなのです。

VUCA時代を理解するための代表的な理論・モデル

VUCAは単なる「不安定な時代」という言葉ではなく、

実際には多くの理論やモデルによって裏づけられた実践的な考え方です。

ここでは、VUCAをより深く理解するために欠かせない代表的な理論・モデルを紹介します。

ビジネスリーダーや個人が「どう行動すればいいか」のヒントが見つかる内容です。

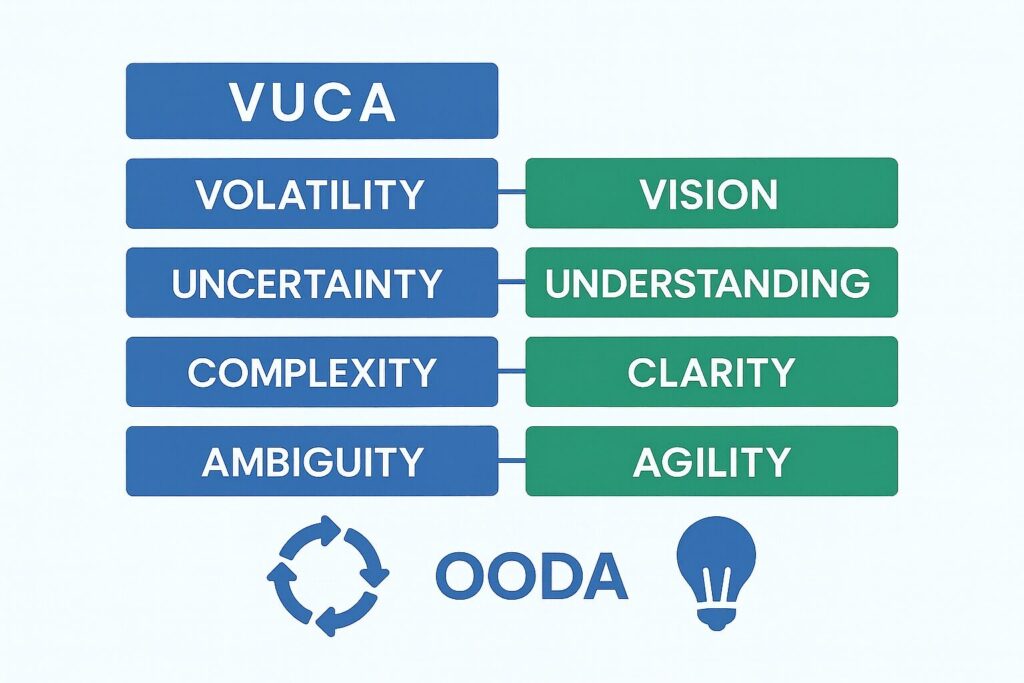

VUCA対応型リーダーシップ(Vision・Understanding・Clarity・Agility)

VUCAという言葉をビジネスに応用したのが、未来研究者ボブ・ジョハンセン(Bob Johansen)です。

彼は「VUCAの混乱に打ち勝つためには、逆の4つの力が必要だ」と提唱しました。

| VUCAの課題 | 対応する力 | 意味・行動例 |

|---|---|---|

| Volatility(変動性) | Vision(ビジョン) | 変化の中でも“方向性”を示す。例:会社や人生の「軸」を明確にする。 |

| Uncertainty(不確実性) | Understanding(理解) | 情報を広く集め、他者・市場を理解する。例:常に学び、観察する姿勢。 |

| Complexity(複雑性) | Clarity(明確さ) | 本質を見抜く力。例:複雑な問題を“分けて考える”。 |

| Ambiguity(曖昧性) | Agility(俊敏さ) | 判断を引き延ばさず、すぐ行動する柔軟性。 |

この考え方は、リーダーだけでなく個人にも有効です。

たとえば、将来が読めないときこそ「ビジョン=自分の軸」を持つことが安定につながります。

OODAループ:予測よりも観察と行動を重視する意思決定法

OODA(ウーダ)ループは、米空軍のジョン・ボイド大佐が提唱した意思決定モデルです。

Observe(観察)→ Orient(状況判断)→ Decide(決定)→ Act(行動)

このサイクルを高速で回すことで、変化の激しい状況でも柔軟に対応できます。

従来のPDCA(計画→実行→評価→改善)と違うのは、

「計画に時間をかけず、観察と行動を優先する」という点です。

たとえば、

- SNSの反応を見ながら発信内容を調整する

- 市場の変化を観察し、すぐに新しい試みを行う

こうしたスピード感が、まさにOODA的な思考です。

VUCA時代では、“完璧な計画”よりも“すぐ試す勇気”が価値になるのです。

アンチフラジャイル理論:混乱を力に変える考え方(ナシム・タレブ)

VUCA環境では「壊れない」だけでなく、“混乱を利用して強くなる”発想が必要です。

これを提唱したのが、哲学者・統計学者のナシム・ニコラス・タレブです。

- 「壊れやすい」=ショックで崩れる(例:ガラス)

- 「強靭」=ショックに耐える(例:鉄)

- 「アンチフラジャイル」=ショックを受けて成長する(例:筋肉)

つまり、VUCA時代の理想は「変化から学び、より強くなる」こと。

失敗や混乱は避けるべきものではなく、“鍛える刺激”と捉える視点が重要です。

BANIモデル:VUCAの次に来る不安の時代を示す新概念

VUCAでも説明しきれない不安定さを表す新しいモデルが、BANI(バーニー)です。

提唱者は未来学者のジャマイス・カシオ(Jamais Cascio)。

| 要素 | 意味 | 現代の例 |

|---|---|---|

| Brittle(脆さ) | システムが一瞬で崩れる | SNS炎上・サプライチェーン断絶 |

| Anxious(不安) | 情報過多による慢性的な不安 | ニュース・SNSによるストレス |

| Nonlinear(非線形) | 因果関係が直線的でない | 一つの事件が世界経済に波及 |

| Incomprehensible(理解不能) | 全体像を把握できない | AIが何を学習しているか分からない |

BANIは、VUCAよりも「人間の心理的反応」に焦点を当てています。

つまり、「不安をどう受け止めるか」が生存戦略のカギになるのです。

これらの理論やモデルは、どれも「予測不能な時代をどう生きるか」に共通しています。

VUCA時代に強い人・組織とは、

「計画通りに進める人」ではなく、“変化を前提に行動できる人”なのです。

VUCAの理解に役立つ関連理論と考え方

VUCAを深く理解するためには、「変化にどう備え、どう対応するか」を示す

他の理論や思考法も知っておくと効果的です。

ここでは、VUCAを支える4つの代表的な関連理論――

シナリオプランニング・両利きの経営・レジリエンス理論・センスメイキング――を紹介します。

どれも「不確実な時代を前提とした思考法」です。

シナリオプランニング:複数の未来を想定して備える

シナリオプランニングとは、1つの未来を予測するのではなく、

「複数の可能性ある未来を想定して準備する」方法です。

1960年代にシェル石油が採用したことで有名になり、

石油危機を事前に想定して大きな損失を避けたことで注目されました。

▶ 具体的なやり方(簡略版)

1️⃣ 紙に「最良の未来」「現実的な未来」「最悪の未来」の3つを描く

2️⃣ それぞれの未来で「自分は何をしているか」「どんな気持ちか」を想像する

3️⃣ 3つの未来に共通して必要な行動・習慣を見つける

このようにして、どんな状況でも生き残れる“柔軟な戦略”をつくるのが目的です。

VUCA時代では、「正しい未来を当てる」よりも「どんな未来にも動ける準備」が重要です。

両利きの経営(アンビデクストリティ):安定と挑戦を両立する組織

VUCA時代の企業には、「今の安定」と「未来の変化」の両方に対応する力が求められます。

これを理論化したのが、スタンフォード大学のチャールズ・オライリーとマイケル・タッシュマンによる

アンビデクストリティ(両利きの経営)理論です。

| 観点 | 探索(新しい挑戦) | 活用(既存の強み) |

|---|---|---|

| 目的 | 新市場・新技術の発見 | 既存事業の最適化 |

| 成果 | イノベーション | 安定収益 |

| 成功の鍵 | 実験・失敗の許容 | 効率化・品質管理 |

たとえばトヨタは、「カイゼン(改善)」で安定を保ちながら、

EV・AI・新素材など新分野への探索も続けています。

この“両輪バランス”こそがVUCA時代の強さです。

レジリエンス理論:しなやかに立ち直る力

レジリエンス(Resilience)とは、困難に直面したときに「しなやかに回復する力」。

心理学でも経営学でも、VUCA時代に欠かせない概念として注目されています。

レジリエンスが高い人・組織は、

- 失敗しても学びに変える

- 一時的に落ち込んでも再び動ける

- 変化に柔軟に順応できる

といった特徴があります。

大切なのは「落ち込まないこと」ではなく、

「落ちても戻れる仕組み」や「支えてくれる関係性」を持つことです。

VUCA環境では、“強さ”よりも“しなやかさ”が生き残りの鍵になります。

センスメイキング:不確実な状況に「意味」を見いだす思考法

最後に紹介するのは、社会心理学者カール・ワイク(Karl Weick)が提唱した

センスメイキング(Sensemaking)理論です。

この理論では、人間は「予測不能な状況」でも、

“意味づけ”を通して世界を理解しようとすると説明されます。

たとえば、災害やトラブルに直面したとき、

リーダーが「これは新しい挑戦のチャンスだ」と言葉を与えることで、

チーム全体の混乱が落ち着く――これがセンスメイキングです。

VUCA時代では、すべてをコントロールするのではなく、

“わからないことに意味を与える力”が求められます。

VUCA時代を生き抜くために必要な考え方と行動

VUCAの理解を深めた次は、実際にどう生きるか・どう行動するかです。

変化が激しく、正解が見えにくいこの時代に必要なのは、

「恐れないこと」ではなく、“変化を前提に動けるマインドと習慣”です。

ここでは、VUCA時代に強い人の特徴や、具体的な行動のポイントを解説します。

変化に強い人の特徴とは?固定観念よりも柔軟さ

VUCA時代をうまく生き抜く人には、共通した考え方があります。

それは「変化を怖がらず、試しながら学ぶ姿勢」です。

たとえば、次のような行動パターンが挙げられます。

- 「こうあるべき」に縛られない(正解よりも改善を重視)

- 失敗をデータとして扱う(感情ではなく経験値と見る)

- 他人や環境を観察し、柔軟に方向転換する

- 学びを止めない(リスキリング・自己更新)

つまり、VUCA時代に強い人とは、完璧主義ではなく、実験主義の人なのです。

「一度決めたら最後までやる」よりも、「状況を見てやり方を変える」ことが価値になります。

小さな実験を重ねる「アジャイル思考」

「アジャイル(Agile)」とは、もともとソフトウェア開発の手法で、

大きな計画よりも小さな試行を素早く繰り返す考え方です。

この発想は、人生や仕事にも応用できます。

▶ 実践ステップ

1️⃣ いきなり“完璧”を目指さず、まず「小さく試す」

2️⃣ 結果を見て「何がうまくいったか」「どこを直せるか」を確認

3️⃣ 改善して再び試す

このサイクルを回すことで、「失敗が怖くない」感覚が生まれ、

変化への耐性が自然と高まります。

VUCA時代では、「計画」よりも「試行錯誤の速度」が成果を左右します。

まさに「考えてから動く」ではなく、「動きながら考える」思考法です。

不確実な時代のキャリア設計|「長期安定」より「適応力」

かつては「安定した企業に入る=安心」でした。

しかし今は、安定の定義そのものが変わっています。

- AIや自動化で“安定職”が変わる

- 転職・副業・リモートなど働き方が多様化

- 1つのスキルでは生涯通用しない

こうした時代では、「長期安定」よりも「変化に適応する力」が価値になります。

▶ VUCA時代のキャリア思考

- スキルの幅を広げる(複数分野を横断)

- 1つの職業ではなく、“自分のテーマ”を軸に働く

- 副業・発信・学びを通して“自己ブランド”を築く

つまり、「何者になるか」よりも「どう変化できるか」が生存戦略になります。

VUCAに負けないマインドセットの作り方

VUCA時代における最大の敵は、“環境”ではなく“心の反応”です。

未来が見えないときほど、不安や焦りが強まり、行動が止まりがちになります。

その対策として有効なのが、以下の3つの心構えです。

1️⃣ 完璧を求めない:「70%で行動」を合言葉にする

2️⃣ 自分の“コントロール可能領域”に集中する

→ 他人や社会を変えるより、自分の行動を変える

3️⃣ 不確実性を“成長の材料”と捉える

→ 予測不能だからこそ、試行のチャンスがある

こうしたマインドセットが身につくと、

VUCAの「不安定さ」は恐れる対象ではなく、自分を鍛える“道場”になります。

VUCAを理解するための具体例と実践シーン

ここまででVUCAの意味や理論は理解できたと思います。

しかし、「実際にどんな場面で活かせるのか?」が分からないと、まだ自分ごとには感じにくいですよね。

そこでこの章では、企業・失敗事例・個人の実践例を通して、

VUCAの考え方がどのように“現実に使われているか”を見ていきましょう。

Netflixとトヨタに見るVUCA時代の成功例

■ Netflix:変化をチャンスに変えた好例

Netflixは、もともとDVDレンタル事業からスタートしました。

しかし「インターネット配信が主流になる」と早い段階で見抜き、

ストリーミング型の動画配信サービスへ大胆に転換しました。

この決断は、まさにVolatility(変動性)とUncertainty(不確実性)の中での挑戦です。

誰も結果を予測できなかった中で、「今の成功にしがみつかない勇気」が功を奏しました。

NetflixはVUCAを理解し、

“変化そのものをビジネスモデルに組み込む”

という姿勢で、業界のリーダーに成長したのです。

■ トヨタ:両利きの経営による安定と挑戦の両立

トヨタは「カイゼン(改善)」による生産効率の高さで知られていますが、

同時に「次の変化に備える探索的活動」も怠っていません。

たとえば、

- 自動運転技術への研究投資

- AI・電動化・水素などの次世代エネルギー開発

- ベンチャー企業との連携

これらはまさに、VUCA時代のComplexity(複雑性)とAmbiguity(曖昧性)への対応です。

トヨタは「両利きの経営(安定と挑戦の両立)」を体現する企業の代表例といえます。

Kodakが陥ったVUCA対応の失敗

一方で、VUCAを理解できなかったことで衰退した企業もあります。

その象徴がKodak(コダック)です。

実は、世界で最初に「デジタルカメラ」を発明したのはKodakでした。

しかし、当時の主力であるフィルム事業への依存から抜け出せず、

「時代が変わっても自分たちは大丈夫」という過去の成功への固執があったのです。

結果、スマートフォンの普及により写真文化が激変し、

Kodakは急速にシェアを失いました。

この事例は、VUCA時代において

“変化を恐れること” = “衰退の始まり”

になることを示しています。

個人でも使えるVUCA思考のトレーニング法

VUCAの考え方は、企業だけでなく個人の生活やキャリアにも活かせます。

以下のような日常レベルのトレーニングを意識してみましょう。

▶ ステップ形式で実践

1️⃣ 観察する(Observe)

→ 変化の兆しを見逃さず、「なぜそうなっているか?」を考える。

2️⃣ 仮説を立てる(Hypothesize)

→ 予測不能でも、自分なりの“仮の答え”を出して動く。

3️⃣ 小さく試す(Try small)

→ 完璧を目指さず、1日・1週間単位で行動してみる。

4️⃣ 修正する(Adjust)

→ 結果を振り返り、学びを次に生かす。

これを繰り返すことで、VUCA時代に必要な「思考の筋力」がつきます。

▶ 具体例

- 新しい学び方を試してみる(動画学習 → 実践 → 発信)

- SNSやニュースの変化を“観察データ”として扱う

- 「うまくいかなかった原因」を他責ではなく構造で捉える

このような小さな実験的行動こそが、VUCA対応力を育てる最短ルートです。

まとめ|VUCAを理解すれば、変化の時代をチャンスに変えられる

ここまで見てきたように、VUCAとは「予測不能な時代の特徴」を表すキーワードですが、

同時にそれは、変化を前提に新しい生き方を選べる時代の合図でもあります。

VUCAを「不安の象徴」として受け止めるのか、

「成長と変化のチャンス」として使いこなすのか――

その違いが、これからの人生を大きく分けます。

VUCAをネガティブに捉えず「柔軟な発想」で向き合う

VUCA時代の最大の誤解は、「変化=危険」「不確実=不安」と考えてしまうことです。

しかし実際には、不確実だからこそ可能性が広がる側面もあります。

たとえば、

- 一つの業界に縛られず、自由に働き方を選べる

- AI・テクノロジーによって個人が発信者になれる

- 学び直しや副業など、人生を何度でもリスタートできる

このように、VUCAは「変化を楽しむ時代」への転換点でもあります。

重要なのは、

「変わらないことに安心する」よりも、「変われることに希望を持つ」こと。

柔軟な発想を持つ人ほど、VUCAを味方にできるのです。

「予測」より「対応力」が成功を決める

かつては、「先を読む力」や「長期計画」が成功の鍵でした。

しかしVUCA時代では、どれだけ計画しても外れることが当たり前です。

だからこそ、今は“対応力(アダプタビリティ)”が最も重要です。

| 能力の比較 | 安定した時代 | VUCA時代 |

|---|---|---|

| 成功の鍵 | 予測・計画 | 観察・柔軟対応 |

| 重要な姿勢 | 正解を探す | 仮説を試す |

| 主体性 | 受け身で待つ | 動きながら考える |

この「対応力」は特別な才能ではなく、

日々の小さな選択・修正・挑戦の積み重ねから育ちます。

たとえば、

- 予定通りに進まない仕事を「改善のチャンス」と捉える

- 失敗を“データ”として活用する

- 他人の意見に一度は耳を傾けてみる

このように、「すぐ動ける・すぐ切り替えられる」人ほどVUCA時代に強くなれます。

VUCAは不安の象徴ではなく、可能性の時代のキーワード

VUCAは、混乱の象徴ではありません。

むしろ、「予測不能な未来だからこそ、自分で選べる自由が増えた」ことを意味します。

たとえば、

- 一つの会社・職業に縛られない働き方

- 多様な価値観を受け入れる柔軟な社会

- 個人が発信力を持ち、影響を与えられる時代

つまりVUCAとは、

「変化が怖い世界」ではなく、

「変化によって誰もが主役になれる世界」への進化なのです。

まとめのメッセージ

- VUCAとは?

→ 「変動性・不確実性・複雑性・曖昧性」を持つ時代の特徴。 - なぜ注目される?

→ 予測不能な世界で、対応力・柔軟性が最も価値を持つようになったから。 - どう生きるべき?

→ 変化を恐れず、試しながら学び、柔軟に修正できる人が強い。

VUCAを理解することは、「未来を恐れる」から「未来を創る」への第一歩です。

この考え方を知るだけでも、あなたの行動や選択の視点は確実に変わるでしょう。