「どうして私ばかり損している気がするんだろう?」

恋愛や夫婦関係で、家事や育児の分担、相手への尽くし方などに不公平さを感じてモヤモヤすることはありませんか?小さな不満の積み重ねが大きなストレスになり、「このままでいいのかな」と悩む人も多いはずです。

この記事では、社会的交換理論(人間関係をコストと報酬のバランスで説明する心理学)を使って、不公平感の正体をわかりやすく解説します。恋愛での尽くしすぎや、夫婦関係での家事・育児の偏り、さらには「やりがい搾取」的な状態まで、心理学的に整理して紹介します。読んだあとには、関係をより健全に保つヒントが得られるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

恋愛や夫婦関係で「不公平」を感じるのはなぜ?

恋愛や結婚生活の中で、多くの人がふと「私ばかり損しているのでは?」と感じる瞬間があります。これは、ただの気のせいではなく、心理学的にも説明できる現象です。人間関係には必ず「与えること」と「受け取ること」があり、そのバランスが崩れたときに不公平感が生まれます。

「私ばかり損している」と思うときの典型例

- 自分だけが連絡やデートの計画をしている

- 相手のために時間やお金を使っているのに、感謝されない

- 相手の悩みを聞いてあげるばかりで、自分の話は受け流される

こうしたケースでは、心の中で「自分のコスト(労力・時間・お金)」と「相手からの報酬(愛情・感謝・支え)」を無意識に比べてしまいます。

家事・育児・経済面の分担における不満

夫婦関係では特に、生活の共同作業が不公平感を強めます。

- 家事の大部分を片方だけが担っている

- 育児において負担が偏っている

- 経済的な責任の分担が不均衡

こうした不満は積み重なりやすく、やがて「なぜ私ばかり?」という思いにつながります。

尽くしすぎて疲れる心理の背景

恋愛初期には「相手に喜んでほしい」という気持ちから尽くすこともあります。ですが、その行動に見返りや感謝が伴わないと、だんだんと「報われない」と感じるようになります。これは、社会的交換理論でいうコスト(負担)と報酬(得られるもの)のバランスが崩れている状態です。

つまり、不公平感は「本当に相手が悪いから」というよりも、自分が払ったコストに対して十分な報酬を得られていないと感じることから生じるのです。

社会的交換理論とは?人間関係を「損得勘定」で説明する心理学

「恋愛や夫婦関係で不公平を感じる心理」を説明するうえで役立つのが、社会的交換理論です。これは、アメリカの社会学者ジョージ・ホマンズらによって提唱された考え方で、人間関係をコスト(負担)と報酬(得られるもの)の交換として捉える理論です。

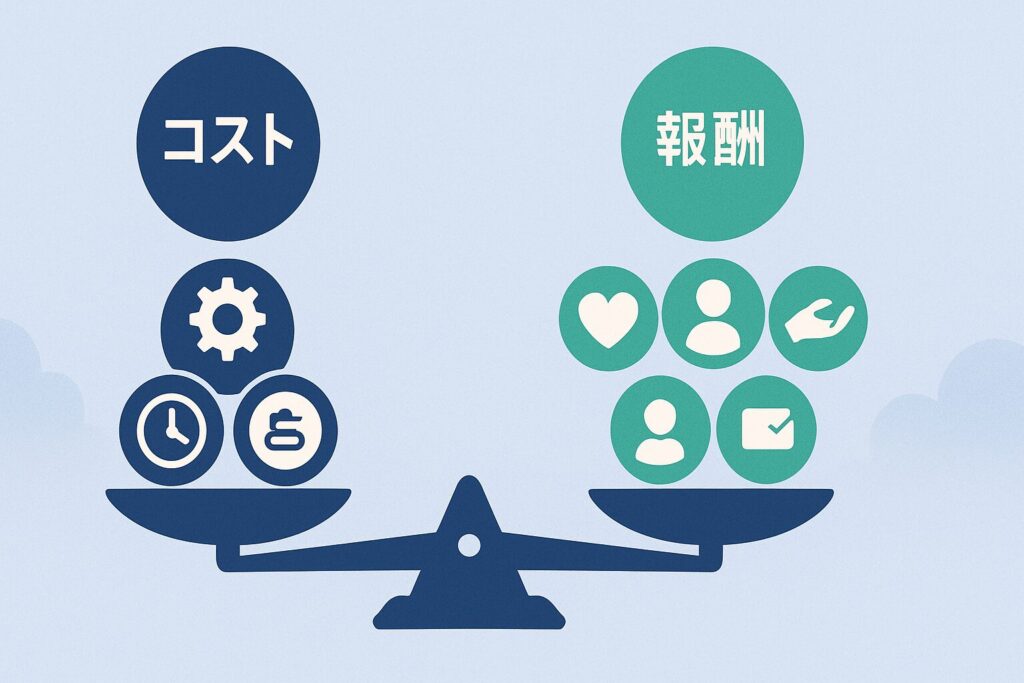

社会的交換理論の基本|コストと報酬のバランス

- コスト=時間、労力、お金、精神的ストレス

- 報酬=愛情、信頼、承認、楽しさ、経済的支援

人は無意識のうちに「コスト」と「報酬」を天秤にかけながら人間関係を続けています。もし報酬がコストを上回っていれば「この関係は続けたい」と思い、逆にコストが大きすぎると「もう耐えられない」と感じやすくなります。

公平性が崩れると不満が高まる仕組み

社会的交換理論の大きなポイントは、公平性です。

- どちらか一方だけが与えすぎる

- 相手からの見返りが少なすぎる

このようなバランスの崩れは、「自分ばかり損をしている」という不満につながります。恋愛でも夫婦関係でも、相手と自分が「お互いに見合った交換をしている」と感じられることが関係の安定につながります。

「代替比較水準」が別れや離婚を左右する

さらに、シボーとケリーが発展させた概念として代替比較水準(CLalt)があります。

これは「今の関係より良い選択肢が他にあるかどうか」という基準です。

- 「もっと大切にしてくれる人がいるかもしれない」

- 「別れたほうが気楽かもしれない」

こうした考えが強まると、恋愛の解消や離婚といった決断につながるのです。

恋愛関係で不公平感が生まれる具体的なケース

恋愛は本来「楽しい」「支え合える」ものですが、現実には「自分ばかり損している」と感じてしまう場面が少なくありません。社会的交換理論の視点から見ると、これはコスト(負担)と報酬(得られるもの)のバランスが崩れている状態です。

片思い的な尽くしすぎ|報酬よりコストが大きい関係

- 連絡をするのはいつも自分から

- 相手のために時間やお金をかけすぎてしまう

- 「喜んでくれるならそれでいい」と思っていたが、徐々に疲れてしまう

このようなケースは、報酬よりもコストが大きい関係です。愛情を注ぎすぎても相手からの見返りが少ないと、不公平感が募っていきます。

「見返りがない」と感じるときの心理学的メカニズム

恋愛においては、「ありがとう」「一緒にいて楽しい」といった心理的な報酬がとても大切です。

しかし、相手からの感謝や承認が少ないと、「自分ばかり与えているのに報われない」という思いが強まり、不満やストレスにつながります。

恋愛が長続きする人と疲れてしまう人の違い

- 長続きするカップルは、互いに「小さな報酬」を与え合っています(感謝の言葉、気遣い、スキンシップなど)。

- 疲れてしまうカップルは、どちらか一方が与えるだけになり、コストが積み重なってしまいます。

つまり、恋愛を長続きさせる秘訣は「大きなプレゼント」よりも、日常的な小さなギブアンドテイクの積み重ねにあるのです。

夫婦関係で公平性が大切な理由

恋愛以上に、夫婦関係では公平性が大きなテーマになります。なぜなら結婚生活には、家事や育児、経済的な負担など「生活を維持するための現実的なタスク」が多く存在し、それをどう分担するかで満足度が大きく変わるからです。

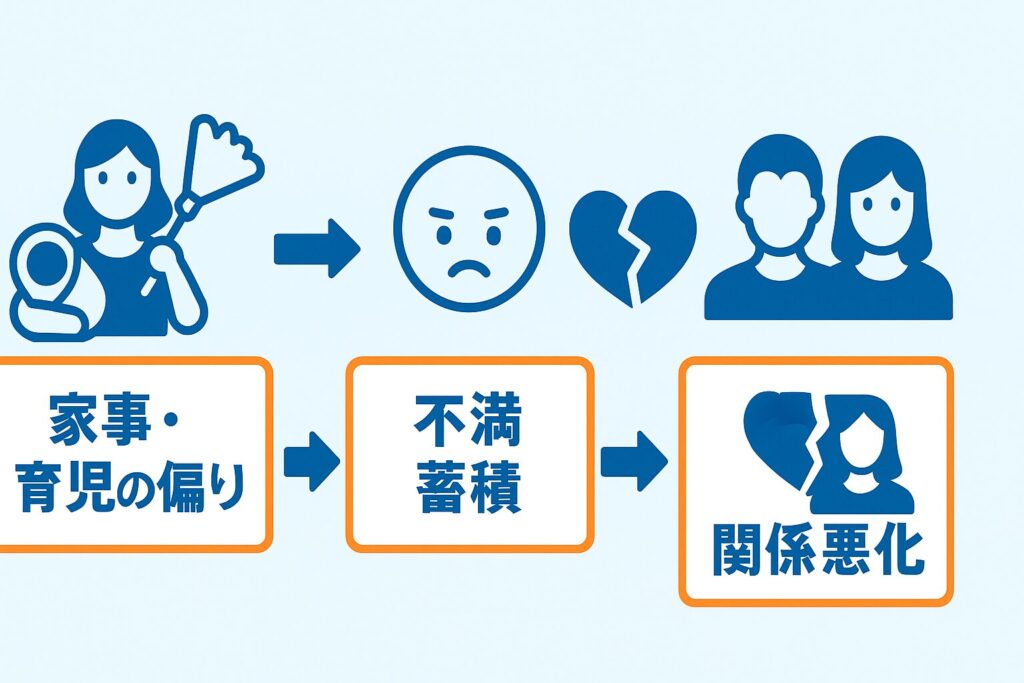

家事・育児の不均衡と不満の蓄積

- 家事を一方がほとんど担っている

- 育児で片方だけが睡眠不足になっている

- 経済的な負担が一方に偏っている

このようにタスクの分担が不均衡になると、「自分ばかり負担している」という感覚が強まり、不満が蓄積していきます。小さな不満が積み重なると、やがて関係全体に悪影響を及ぼします。

「やりがい搾取」状態に気づきにくい危険性

近年話題のやりがい搾取は、職場だけでなく家庭にも当てはまります。

- コスト=長時間の家事・育児・精神的負担

- 報酬=「やりがい」「家族のためになっている充実感」

このように、報酬とコストが両方とも極端に高い状態になると、「大変だけど家族のため」と自分を納得させてしまい、実は不公平な状況に気づきにくくなります。気づいたときには心身の疲労が限界に達しているケースもあります。

不公平感が離婚や関係悪化につながる流れ

夫婦関係では、公平性が崩れる → 不満が高まる → 信頼が揺らぐ → 離婚や関係悪化という流れに陥りやすいのです。

これは社会的交換理論でいう「代替比較水準(CLalt)」にも関係し、「この関係より良い未来があるのでは?」という考えが強くなると、別れや離婚の決断につながります。

不公平感を減らし、健全な関係を築くための工夫

不公平感は放置すると関係をむしばみますが、工夫次第で軽減できます。ここでは、社会的交換理論の視点から、恋愛や夫婦関係を安定させるための具体的な方法を紹介します。

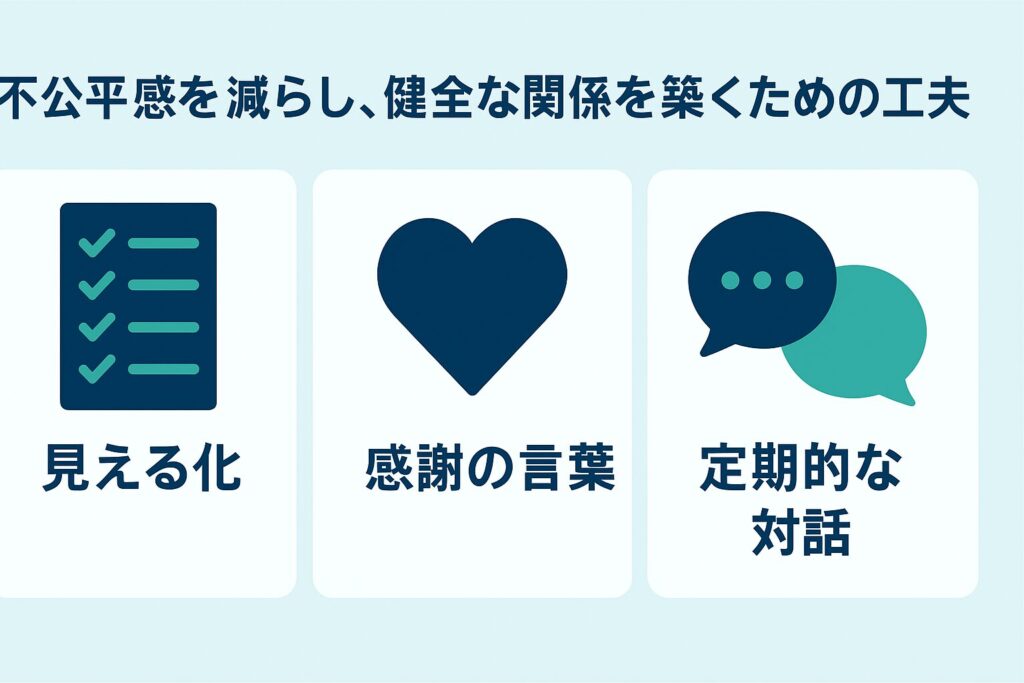

家事や経済的負担を「見える化」する

- 家事の分担表を作る

- 支出や貯金をアプリで共有する

- 週ごと・月ごとに役割を振り返る

こうした「見える化」は、どちらがどれくらい負担しているのかを客観的に確認できるため、不公平感を防ぐ効果があります。感覚ではなくデータで示すことで、納得感が得られやすくなります。

感謝や承認を伝え合うことの心理的効果

報酬はお金や物だけでなく、「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉も大きな意味を持ちます。

- 感謝を伝えることで「自分の努力が認められている」と感じる

- 承認があることで負担感が軽くなり、やりがいがポジティブに変わる

小さな承認の積み重ねは、不満を和らげ、関係を長続きさせる潤滑油となります。

公平性を高めるためのコミュニケーションの工夫

- 「自分はこう感じている」と主語を自分にして伝える(Iメッセージ)

- 「不満をため込む」のではなく、定期的に話し合う時間を持つ

- 感情的な衝突を避け、お互いの立場や状況を理解する姿勢を持つ

公平性は「完全な50:50」である必要はなく、お互いが納得できるバランスを見つけることが大切です。

まとめ|社会的交換理論で恋愛・夫婦関係を見直す

恋愛や夫婦関係で「不公平だな」と感じるとき、その背景には社会的交換理論で説明できる仕組みがあります。人は無意識に「コスト(負担)」と「報酬(得られるもの)」のバランスを計算しながら関係を続けているのです。

「不公平感」を損得勘定で理解するメリット

不満を単なる「気持ちの問題」として片づけるのではなく、損得勘定というフレームで整理することで、自分や相手の行動を客観的に理解できます。「なぜ私は疲れているのか?」を言語化できるのがメリットです。

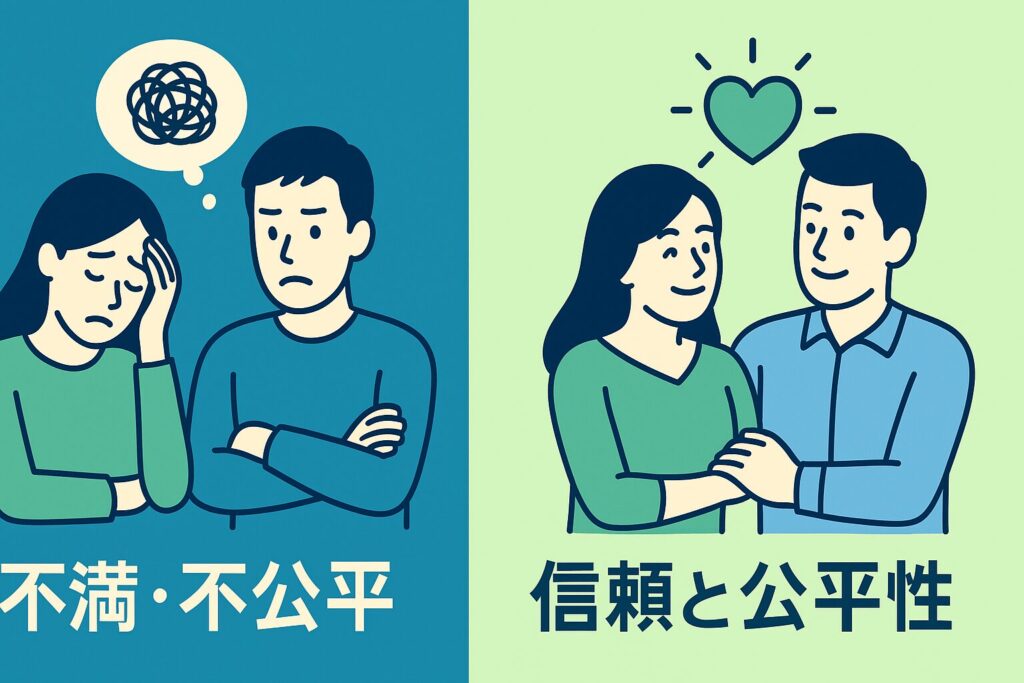

公平性と信頼を意識することで関係は安定する

恋愛でも夫婦関係でも、公平性の維持はとても大切です。家事や経済的な分担が偏ると不満が高まりますが、感謝や承認を伝え合うことで「不公平感」を和らげることができます。信頼とバランスの取れた交換が、安定した関係を築く土台です。

恋愛・結婚生活を長続きさせるための心理学的ヒント

- 家事・経済・感情的サポートを「見える化」する

- 小さな感謝を日常的に伝える

- 定期的に対話の時間を持つ

これらの工夫はすぐに実践できるものであり、関係を長続きさせるための心理学的ヒントになります。