人間関係で「なんで話がかみ合わないんだろう?」とか、「つい同じパターンで失敗してしまう…」と感じたことはありませんか?

実はその背景には、無意識に働く心のクセや人生のシナリオ(脚本)が影響しているかもしれません。

この記事では、心理学者エリック・バーンが提唱した交流分析(Transactional Analysis)をわかりやすく解説します。人の心を「親・大人・子ども」に分ける自我状態モデル(PACモデル)や、無意識の行動パターンを説明する人生脚本など、初心者にも理解しやすい形で紹介。さらに日常や仕事で活かせるセルフチェック方法や実践例もお伝えします。

人間関係の悩みや自己理解のヒントを得たい方に役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

交流分析とは?基本的な意味と定義

交流分析(Transactional Analysis、略してTA)とは、アメリカの精神科医エリック・バーンが1950年代に提唱した心理学の理論です。

一言でいえば、「人と人とのやりとり(交流)を分析して、心の仕組みや人間関係のパターンを理解する方法」です。

エリック・バーンとは

- 1910年カナダ生まれの精神科医。

- 精神分析(フロイト派)を学んだ後、よりシンプルで誰にでもわかりやすい心理学を目指して交流分析を体系化しました。

「人間関係を分析する心理学」という視点

交流分析は「自分の心を理解する心理学」であると同時に、「相手との関わり方を理解する心理学」でもあります。

例えば、同じ内容を伝えても…

- 上司が命令口調で言うと、部下は反発してしまう

- 同僚が冷静な説明で伝えると、受け入れやすい

この違いを「どの心の状態で会話しているか」という観点から説明できるのが交流分析の大きな特徴です。

初心者がまず理解すべきポイント

交流分析を学ぶとき、初心者が押さえておくべき基本は次の3つです。

- 人の心には3つのモード(親・大人・子ども)がある

- 会話のやり取りは、そのモード同士の組み合わせで決まる

- 幼少期の経験が人生のパターン(脚本)として影響する

この3つを理解すれば、難しい専門用語を知らなくても「交流分析ってこういう心理学なんだな」とイメージできるはずです。

交流分析の基本モデル|自我状態(PACモデル)の解説

交流分析の出発点となるのが、「自我状態(Ego States)」という考え方です。

エリック・バーンは、人の心を大きく3つのモードに分類しました。これをPACモデルと呼びます。

親(Parent):しつけや価値観からの影響

- 親や先生など、権威ある人から学んだ価値観やルールをそのまま取り込んだ心の部分。

- 例:

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

- 「ルールは守るべき」

- ポジティブに働くと「思いやり」や「社会性」となり、ネガティブに強すぎると「批判的」「押しつけ」になりやすい。

大人(Adult):冷静で客観的に判断する心

- 現在の状況をもとに合理的・論理的に考える部分。

- 感情や過去の価値観に流されず、データや事実に基づいて判断できる。

- 例:

- 「この道は渋滞しているから、別ルートにしよう」

- 「この案にはメリットとデメリットがある」

- バランスの要であり、親と子どものモードを調整する役割を担う。

子ども(Child):感情や欲求に素直な心

- 幼少期の感覚や感情が残っている心の部分。

- 例:

- 「楽しい!」「いやだ!」「怖い!」

- ポジティブに働くと「創造性」「素直さ」「遊び心」となり、ネガティブに出ると「わがまま」「依存」に偏りやすい。

日常会話に現れる自我状態の例

- 上司が「なんでこんなミスをしたんだ!」と怒る → 親モード

- 部下が「すみません、次から改善します」と冷静に答える → 大人モード

- 部下が「そんなの無理です!」と反発する → 子どもモード

このように、普段のやりとりは親・大人・子どもモードの組み合わせで決まります。

自分や相手がどのモードで話しているのかに気づくだけで、コミュニケーションのすれ違いを減らすヒントになるのです。

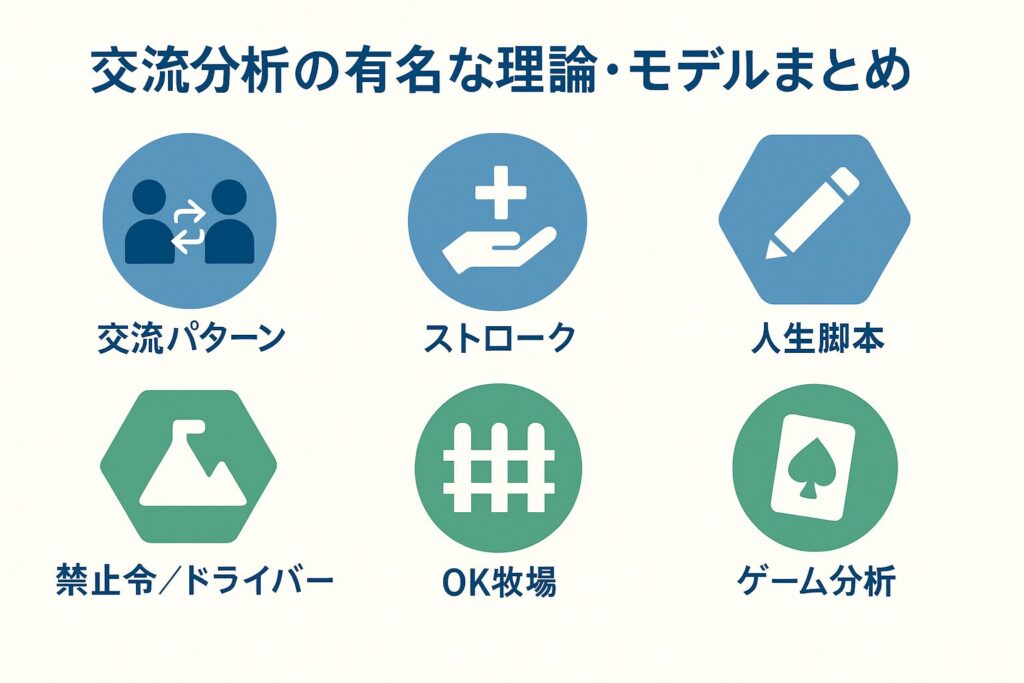

交流分析の有名な理論・モデルまとめ

交流分析には、自我状態(PACモデル)をもとに発展した複数の理論・モデルがあります。

それぞれが「人間関係の見方」を深めるためのツールになっており、初心者にも理解しやすいようにシンプルな枠組みで紹介されます。

交流パターン分析:補完的・交差的・裏面的交流

- 補完的交流:やりとりがかみ合う

- 例:上司(大人)「この資料を明日までに用意できる?」

部下(大人)「はい、可能です」

- 例:上司(大人)「この資料を明日までに用意できる?」

- 交差的交流:すれ違う

- 例:上司(大人)「この資料を明日までに用意できる?」

部下(子ども)「そんなの無理です!」

- 例:上司(大人)「この資料を明日までに用意できる?」

- 裏面的交流:表と裏のメッセージが異なる

- 例:「手伝ってあげる」と言いつつ、内心は見下している

👉 これを知ると「なぜ話がこじれるのか」が分かりやすくなります。

ストローク理論:人が「認められること」を求める心理

- ストローク=相手に向けられる承認や関心のサイン

- ポジティブストローク:ほめる、笑顔を向ける

- ネガティブストローク:叱る、否定する

- ゼロストローク(無反応)よりも、ネガティブでも「存在を認められる」方が人は安心する

👉 人間関係を改善するコツは「小さなポジティブストロークを意識的に増やす」こと。

人生脚本:幼少期に作られた無意識のシナリオ

- 幼少期に親や環境から受けたメッセージで形成される「無意識の人生計画」

- 例:「がんばっても報われない」「私はいつも失敗する」

- 自分の選択や人間関係に繰り返し影響を与える

👉 人生脚本を意識化して書き換えることで「同じ失敗を繰り返さない」生き方が可能になる。

禁止令とドライバー:「〜してはいけない」「〜すべき」の正体

- 禁止令:幼少期に受け取る「泣いてはいけない」「失敗してはいけない」などの無言のメッセージ

- ドライバー:それを補うための強迫的な行動原理(例:「完璧であれ」「急げ」)

- 大人になっても無意識に行動を縛る原因になる

👉 自分の中の「〜すべき思考」の背景を知ると、心が楽になる。

OK牧場モデル:「自分も他人もOK」という考え方

- 人間関係を「自分はOKか/他人はOKか」で4分類

- I’m OK, You’re OK(自分も他人もOK):最も健全

- I’m OK, You’re not OK:支配・攻撃的

- I’m not OK, You’re OK:劣等感・依存的

- I’m not OK, You’re not OK:絶望的・無気力

- 👉 健全な人間関係は「自分も他人も尊重する立場」から始まる。

ゲーム分析:繰り返される人間関係のパターン

- 「表向きの会話」と「裏の心理的なやりとり」がズレて生まれる関係パターン

- 例:「ほらみたことか」ゲーム → わざと失敗して「やっぱり私はダメだ」と証明してしまう

- 👉 自分が無意識にハマっている「人間関係のゲーム」に気づくと抜け出しやすい。

✅ まとめると:

交流分析の理論は「心のモード(PACモデル)」をベースに、

- 会話のズレ(交流パターン)

- 承認欲求(ストローク)

- 無意識の人生のクセ(人生脚本)

- 幼少期のメッセージ(禁止令・ドライバー)

- 人間関係の立ち位置(OK牧場)

- 繰り返す関係の罠(ゲーム分析)

…といった多様な視点で「人の心と関わり方」を見える化してくれる心理学です。

人生脚本とは?無意識のシナリオを理解する

交流分析の中でも特に注目されるのが「人生脚本(Life Script)」という考え方です。

これは「幼少期に親や周囲から受け取ったメッセージが、その人の無意識の行動パターンを形づくる」という理論です。

幼少期に作られる「人生のシナリオ」

- 子どもは親や周囲からの言葉や態度を受け止め、「自分はこういう人間だ」「人生はこういうものだ」と無意識の決めごとを作ります。

- 例:

- 「失敗してはいけない」→挑戦を避ける人生に

- 「がんばれば認められる」→努力をやめられない人生に

- これが大人になっても強く影響し、繰り返されるパターンになります。

人生脚本が大人の行動や選択に与える影響

- 「なぜか同じ失敗を繰り返す」

- 「人間関係でいつも同じ役割を担ってしまう」

- 「成功しても満足できない」

こうした状況は、無意識の人生脚本が働いているサインです。

👉 つまり、自分の行動が自由意志ではなく「幼少期のシナリオ」に縛られていることがあるのです。

脚本を書き換えて自由に生きる方法

人生脚本は「変えられない運命」ではありません。

交流分析では、以下のステップを通して脚本を見直すことを提案します。

- 気づく:自分の繰り返しパターンを認識する

- 再評価する:そのパターンは本当に必要か考える

- 書き換える:新しい考え方や行動を試す

- 行動して検証する:小さな一歩を積み重ねる

例:「失敗してはいけない」という脚本 → 「失敗は学びのチャンス」という脚本に書き換える。

交流分析は実際に使われているのか?

「交流分析って理論だけで、現実ではあまり使われていないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

実際には、心理療法・ビジネス・教育など、幅広い分野で活用されています。

カウンセリングや心理療法での実践例

- 心理カウンセラーは、クライエントの会話や行動パターンを自我状態(親・大人・子ども)から分析することがあります。

- 例:

- いつも「すみません」と過剰に謝る → 「子どもモード」が強い

子どもの頃に「親の期待に応えなければいけない」と強く思い込んだ結果、大人になっても自分の意見より「相手に合わせること」を優先してしまい、反射的に謝ってしまう。 - 相手を責めがち → 「親モード」が強い

親モードは「しつけ・ルール・正しさ」を基準にする心の状態。

そのため「あなたは間違っている」「こうすべき」と相手を批判する形で表れやすい。背景には、子どもの頃に「正しいことを守らなければならない」と強く教え込まれた経験がある場合もある。

- いつも「すみません」と過剰に謝る → 「子どもモード」が強い

- これを整理することで、「本当はどう感じているのか」「どうすれば楽になるか」を一緒に見直せます。

ビジネス研修・リーダーシップ開発での応用

- 管理職研修やチームビルディング研修で導入されることがあります。

- 例:

- 上司が「親モード」で命令 → 部下が「子どもモード」で反発

- 上司が「大人モード」で冷静に依頼 → 部下も「大人モード」で応じる

- この違いを知るだけで、職場の人間関係やチームの雰囲気が大きく変わります。

教育現場や親子関係での活用

- 先生や親が「子どもにどんなメッセージを送っているか」を振り返るツールとして利用されます。

- 例:

- 「失敗しても大丈夫」と伝える → 子どもが挑戦的になる

- 「失敗してはダメ」と伝える → 子どもが挑戦を避ける

- 教師研修や子育て支援の現場でも取り入れられており、子どもの自己肯定感を育むための指針になります。

交流分析を日常で活かすセルフチェック方法

交流分析は専門家だけが使うものではなく、日常のセルフチェックツールとしても役立ちます。

自分の心のモードや会話のパターンに気づくだけで、人間関係の改善やストレス軽減につながります。

自分の自我状態を見分ける簡単な方法

- 会話や行動を振り返り、「今の自分はどのモードだったか?」を確認します。

- チェック例:

- 「〜すべき」と考えていた → 親モード

- 「事実に基づいて冷静に判断していた」 → 大人モード

- 「楽しい!嫌だ!」と感情で動いていた → 子どもモード

👉 ノートに簡単に記録するだけでも、自分の心のクセが見えてきます。

人間関係がかみ合わない時の分析視点

- 「なぜこの人とは話がすれ違うのか?」と思ったら、交流パターン分析を使ってみましょう。

- 例:

- 上司(親モード)「なんでこんなこともできないんだ!」

- 部下(子どもモード)「だって無理です!」

→ 交差的交流になり、対立がエスカレート。

- 解決のコツは、どちらかが大人モードに切り替えることです。

ストロークを意識した声かけ・関わり方

- 日常で意識できる交流分析のヒントは、ポジティブストロークを増やすことです。

- 例:

- 「ありがとう」「助かったよ」と口に出す

- 笑顔でうなずく

- 相手の存在を認めるひと言を添える

- 無反応(ゼロストローク)は相手を不安にさせやすいので、ちょっとした承認を意識することが人間関係改善につながります。

まとめ|交流分析で自己理解と人間関係を深める

ここまで、交流分析の基本から応用までを整理してきました。

最後に振り返りと、日常に取り入れるヒントをまとめます。

この記事の振り返り

- 交流分析とは? → 人の心を「親・大人・子ども」に分けて理解する心理学

- PACモデル → 会話や行動の背景にある心のモードを見分けられる

- 有名な理論 → 交流パターン分析、ストローク理論、人生脚本、禁止令とドライバー、OK牧場、ゲーム分析

- 実践 → カウンセリング・ビジネス研修・教育・日常生活で活用されている

交流分析を日常に取り入れる第一歩

- 今日からできる簡単な実践方法は次の3つです。

- 自分のモードを意識する:「今は親?大人?子ども?」と振り返る

- 大人モードを意識して会話する:冷静で客観的な判断を心がける

- ポジティブストロークを増やす:「ありがとう」「助かったよ」と伝える

小さな意識の積み重ねで、人間関係がスムーズになり、自己理解も深まります。

✅ まとめると:

交流分析は、自分を理解して人間関係を良くするための実用的な心理学です。

初心者でも今日から取り入れられるシンプルな考え方なので、ぜひ生活の中で試してみてください。