「死ぬのが怖い」と感じたことはありませんか?

夜ふと「このまま消えるのかな」と思って眠れなくなったり、ニュースを見て胸がざわついたり…。

人間は“死を意識できる唯一の生き物”だからこそ、恐怖や不安を感じるのです。

この記事では、「死の恐怖(タナトフォビア)」を心理学的に解説。

- なぜ人は死を怖がるのか(心理学の3つの理論で解説)

- 死の恐怖が心や行動にどう影響するのか

- 科学的に恐怖を和らげる方法と、前向きに生きるヒント

を紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

タナトフォビアとは?誰もが抱える「死の恐怖」

タナトフォビアの基本的な意味と定義

タナトフォビア(Thanatophobia)とは、直訳すると「死への恐怖症」のことです。

自分がいつか死ぬという事実を強く意識したときに、胸が締め付けられるような不安や恐怖を感じる状態を指します。

この恐怖は、単に「死にたくない」という本能的な気持ちではなく、

「死後の世界はどうなるのか?」「意識がなくなるとはどういうことか?」といった“存在そのもの”への問いに直面したときに生まれる深い不安です。

どんな人がなりやすい?HSP・完璧主義者との関係

タナトフォビアは、特定の人だけに起こるものではありません。

しかし、次のような性格傾向を持つ人は、死への不安を感じやすい傾向があります。

- HSP(Highly Sensitive Person)気質の人

→ 感情や刺激を深く受け取りやすいため、「死」「存在」などのテーマにも敏感に反応します。

ニュースや映画などで“死”を連想させるシーンを見ただけで、強い不安を感じることも。 - 完璧主義の人

→ 「「もっと良く生きたい」「失敗したくない」という意識が強い人ほど、

“人生は限られている”=“理想通りに生き切ることはできない”という現実を受け入れにくい傾向があります。 - コントロール欲求が強い人

→ 「死」は自分の意志で避けられないため、

「どうにもならないこと」に対して強い無力感や恐怖を感じやすくなります。

このように、タナトフォビアは「感受性が高い人」や「完璧であろうとする人」に起こりやすい、真面目で思慮深い人ほど感じやすい恐怖でもあります。

「死が怖い」は病気ではない——人間に共通する自然な反応

まず知っておいてほしいのは、

「死が怖い」と思うのは異常ではなく、ごく自然なことだという点です。

心理学的にも、死への恐怖は“人間に共通する基本的感情”として位置づけられています。

誰もが本能的に「生きたい」「消えたくない」と感じるのは、生存本能の一部だからです。

ただし、次のような場合は注意が必要です。

- 不安が強くて眠れない

- 死のことを考えるとパニックになる

- 日常生活に支障が出ている

このような状態が長く続く場合は、「タナトフォビア(死恐怖症)」として、専門家に相談を検討するタイミングかもしれません。

ですが、それも「異常」ではなく、心が安全を求めているからです。

なぜ人は死を怖がるのか|心理学が解き明かす3つの理論

私たちは「死ぬこと」を考えると、理由もなく不安を感じます。

しかし、その背後には単なる感情ではなく、明確な心理メカニズムがあります。

ここでは、心理学で有名な3つの理論を通じて、“なぜ死の恐怖が生まれるのか”をわかりやすく解説します。

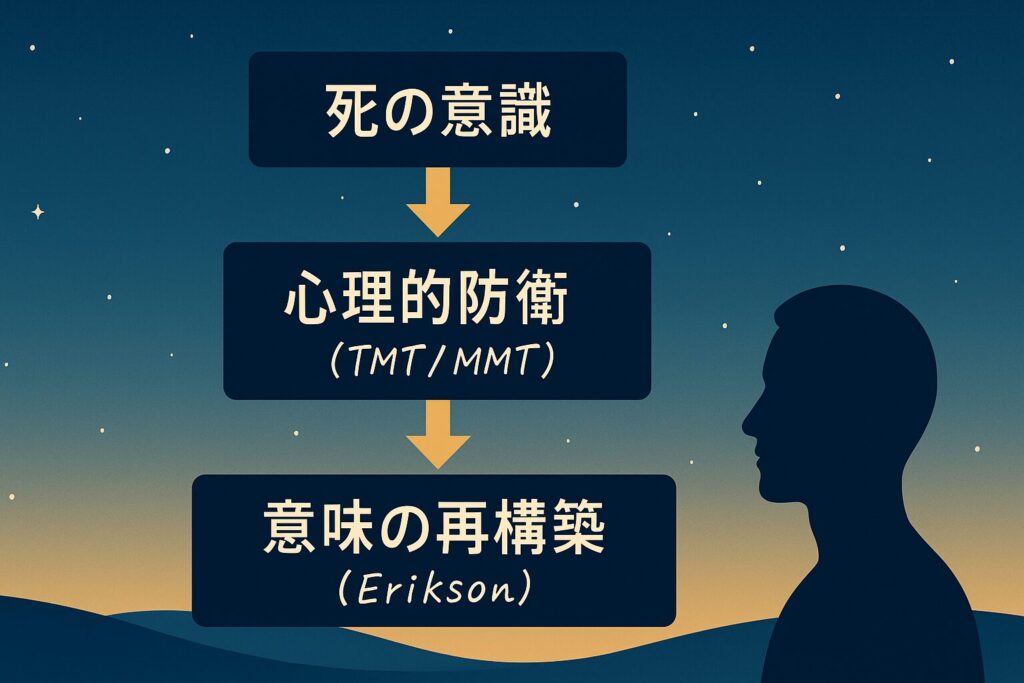

① 恐怖管理理論(TMT)|死の恐怖が生む“防衛行動”

恐怖管理理論(Terror Management Theory:TMT)とは、

「人は自分が“いつか死ぬ存在”であることを理解しているがゆえに、不安を感じる」

という考え方に基づく心理モデルです。

この理論によると、死の恐怖を和らげるために人は次の2つの“防衛反応”を取ります。

- 文化的世界観の強化:

宗教・道徳・価値観などを通じて「死後も意味がある」と感じようとする。

例)「人は死んでも魂は残る」「良いことをすれば報われる」など。 - 自尊心の維持:

「自分は価値ある存在だ」と感じることで、“無意味な死”を否定する。

例)仕事の成果、家族、信念などで自分の生きた証を残そうとする。

つまり、この理論では、人が努力したり、名を残したいと思ったりする背景には、

「死を恐れる心」=生きる意味を守りたい本能が潜んでいると考えられています。

② 意味管理理論(MMT)|「死の意味づけ」が恐怖を変える

意味管理理論(Meaning Management Theory:MMT)は、

「人は死をどう“意味づける”かによって、恐怖の感じ方が変わる」という考え方です。

心理学者ポール・T・P・ウォンが提唱したもので、

死を「終わり」ではなく、「生の一部」「自然な流れ」と捉えることで、

死の恐怖が穏やかになると説明しています。

たとえば——

- 「死」を“無”と考える人は、不安を感じやすい。

- 一方、「自分が生きた証(人・作品・影響)が残る」と考える人は、死を受け入れやすい。

つまり、恐怖を減らす鍵は、「死の意味をどう解釈するか」。

これは、創作活動・人間関係・信念など、自分なりの“生きる意味”を再確認することにもつながります。

③ エリクソンの発達理論|人生の統合が死の受容を深める

発達心理学者エリク・エリクソンは、人の一生を8段階に分けた「発達段階理論」を提唱しました。

その最終段階(老年期)に位置づけられるのが、**「自我統合 vs 絶望」**というテーマです。

簡単に言えば、

- 「これまでの人生に満足している」人は、死を穏やかに受け入れやすく、

- 「もっとできたはず」と後悔している人は、死を恐れやすいということです。

この理論は「死を受け入れるには、生をどう受け入れるかが鍵」というメッセージを示しています。

今の自分を肯定できるほど、死は“終わり”ではなく“区切り”として感じられるようになるのです。

補足:破壊された仮定理論|世界観が壊れたときに恐怖が強まる

心理学者ロニー・ジャノフ=ブルマンの「破壊された仮定理論(Shattered Assumptions Theory)」は、

トラウマや突然の死別で“信じていた世界観”が壊れると、死への恐怖が強まると説明します。

人は無意識のうちに、次のような前提(仮定)を持っています。

- 世界は安全で予測可能である

- 自分はある程度コントロールできる

- 良い人には良いことが起こる

しかし、これらが崩れると、「いつ自分が死ぬかわからない」「世界は理不尽だ」という恐怖に直面します。

つまり、世界観の再構築=安心感の回復が、死への恐怖を和らげる鍵なのです。

タナトフォビアがもたらす心理的影響と行動パターン

死への恐怖は、単なる「怖い」という感情だけではありません。

その裏には、思考・感情・行動に広く影響を与える心理パターンがあります。

ここでは、タナトフォビア(死恐怖症)がどのように日常生活に影響するのかを、わかりやすく見ていきましょう。

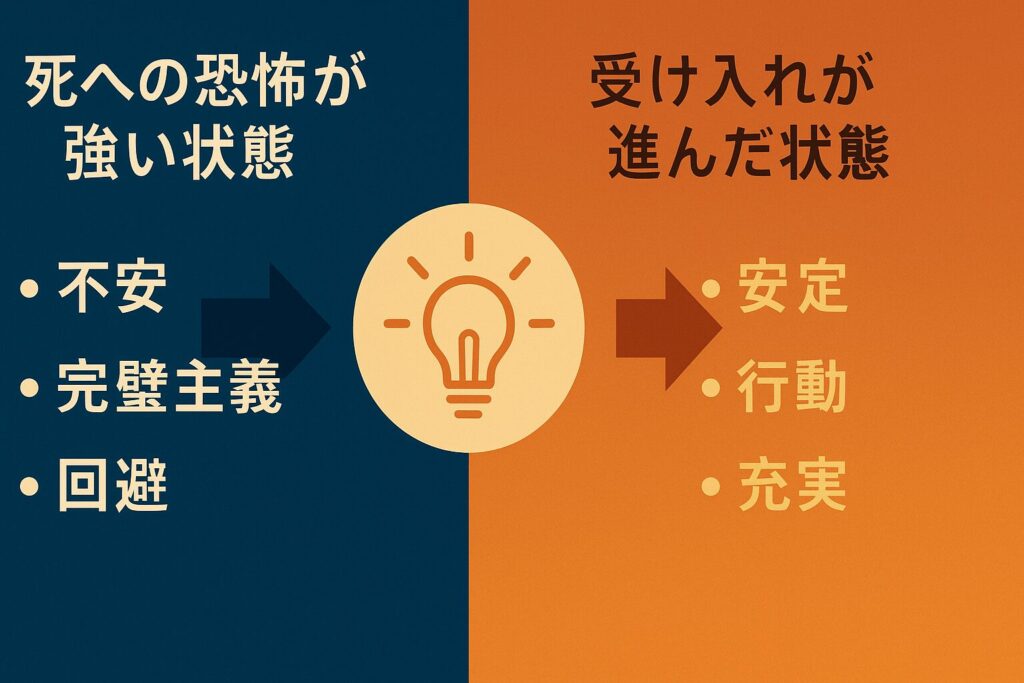

「死への恐怖」が強い人に見られる5つの傾向

タナトフォビアを抱えている人には、次のような傾向が見られることが多いです。

- 将来への過度な不安

死を直接意識しなくても、「もし○○が起きたらどうしよう」と常に最悪を想定してしまいます。

この“予期不安”が慢性化すると、何をするにも不安がつきまとい、行動が制限されます。 - 健康への過剰なこだわり

少しの体調不良でも「重病ではないか」と心配になり、ネットで症状を検索し続ける。

これは「健康不安」や「死への予期的恐怖」に近い反応です。 - 意味を失いやすい(無力感)

「どうせいつか死ぬのに、頑張る意味があるのか」と虚無感に陥る。

努力や夢に向かうエネルギーが失われ、モチベーションが下がります。 - 人間関係に依存・回避が生じる

死や別れへの恐怖から、他者とのつながりを極端に求めるか、逆に「傷つきたくない」と距離を置くようになる。

どちらも“喪失への恐れ”が背景にあります。 - 感情を抑え込む/思考を避ける

「死を考えると怖いから考えないようにしよう」と、感情を閉じ込めてしまう。

しかし、無意識下ではその恐怖が溜まり、夜や静かな時間に急に襲ってくることがあります。

完璧主義・罪悪感・行動の先延ばしとの関連

死の恐怖は、意外にも「完璧主義」や「罪悪感」と深く関わっています。

- 完璧主義との関係

「失敗したら意味がない」「完璧に生きなければ」という考えは、

「限りある人生をムダにしたくない」という死への焦りの裏返しです。

しかしそのプレッシャーが強すぎると、逆に行動できなくなります。 - 後悔との関係

「もっと優しくできたのに」「あのときこうすればよかった」と過去を責め続ける人は、

“もう取り返せない”という死の不可逆性を恐れています。

この恐怖は、自分を責めるエネルギーとして表面化します。 - 行動の先延ばし

やるべきことを後回しにしてしまうのも、「完璧にできないならやらないほうがマシ」という心理から。

つまり、「有限な時間の中で失敗したくない」という無意識の恐怖が働いているのです。

💬 補足

「死を意識する」ことは悪ではありません。

しかし、それが「完璧に生きなければ」という思考にすり替わると、

生の自由さを奪ってしまいます。

死を避けようとすることで「生きる実感」を失う paradox(逆説)

皮肉なことに、人は死を避けようとするほど、生きる力を失うという逆説的な現象があります。

たとえば、

- 「死を考えないようにしよう」と現実逃避する → 感情が鈍くなる

- 「リスクを避けよう」と挑戦をやめる → 成長や達成感が減る

- 「安全でいたい」と殻にこもる → 生きている実感が薄れる

つまり、死を遠ざけることは、一見安心に見えて、

“生きることそのもの”から遠ざかる行為でもあるのです。

このパラドックスを乗り越えるには、

「死を直視する勇気」ではなく、“死の存在を認めたうえで、今を生きる”という姿勢が大切です。

それこそが、次の章で解説する「恐怖を和らげる科学的アプローチ」の出発点になります。

💡まとめ:恐怖の根底には「生きたい」という願いがある

タナトフォビアの根底には、「もっと生きたい」「失いたくない」という強い生への願いがあります。

しかし、その気持ちを否定すると、心は「恐怖=悪いもの」と捉え、かえって不安が強まります。

逆に、「生きたいから怖いんだ」と認めることで、恐怖が自然な感情として整理され、受け入れやすくなるでしょう。

死の恐怖を和らげるための科学的アプローチ

死への恐怖を「消す」ことはできません。

ただし、不安を少しずつ軽くするのに役立つ方法はあります。

ここでは、タナトフォビアを穏やかに軽減する3つのアプローチを紹介します。

どれも特別なスキルを必要とせず、日常生活で少しずつ実践できる内容です。

① 意味づけ:「自分が残したいもの」を考える

死への恐怖が強いとき、人は「消えること=無意味」と感じてしまいます。

そこで役立つのが、心理学者ポール・T・P・ウォンの「意味管理理論(MMT)」です。

この理論では、死を受け入れるには

「人生にどんな意味を見いだすか」が重要だとされます。

たとえば、次のような問いを自分に投げかけてみましょう。

- 「自分がこの世界に残したいものは何だろう?」

- 「自分が大切にしてきた価値観は何だろう?」

- 「誰の役に立ちたいと思っているのか?」

こうして“死”を考えることで、逆に“生きる意味”が浮かび上がるのです。

これは哲学ではなく、「存在的リフレーミング(再解釈)」の一種。

死を意識することが、生き方を再定義するきっかけになります。

② 現実接地:マインドフルネス・セルフトーク・呼吸法

死の恐怖にとらわれると、思考が「未来」や「過去」に飛びがちです。

そのため、意識を“今ここ”に戻す現実接地(グラウンディング)が効果的です。

代表的な方法は以下の3つです。

🧘♀️マインドフルネス呼吸法

呼吸に意識を向け、「吸う・吐く」を数えながら心を“今”に留める。

呼吸は扁桃体の活動を鎮め、前頭前野(理性)の働きを回復させます。

💬セルフトーク(自己対話)

「怖いけど大丈夫」「今は安全」と、自分にやさしく語りかける。

ポジティブな言葉を繰り返すと、脳はそれを“現実”として受け入れ、安心感を再構築します。

👣グラウンディング法

足裏の感覚を意識して、「床に立っている」「椅子に座っている」と身体感覚を確認する。

「ここに存在している」と感じることで、意識が“今”に戻ります。

これらはどれも科学的に不安軽減効果が認められており、

タナトフォビアの発作的な不安にも即効性があります。

③ 専門家への相談:強い不安が続く場合の選択肢

「理解しても」「整えても」不安が収まらない場合は、専門家に相談する勇気を持ってください。

特に、以下のような状態が続くときは、サポートが有効です。

- 常に死のことを考えてしまう

- 動悸・過呼吸・睡眠障害が起きる

- 日常生活や仕事に支障が出ている

現代では、オンラインカウンセリングや認知行動療法(CBT)によって、

「死の恐怖」に特化した心理サポートを受けることができます。

たとえば、

- 思考の癖を整える「認知再構成法」

- 安全な環境で恐怖を段階的に扱う「曝露療法」

- 生きる意味を再発見する「実存療法(ロゴセラピー)」

これらはすべて、「死を受け入れる力」を育てる方法です。

一人で抱え込まず、“誰かと一緒に考える”ことが最大の回復要因になります。

💡まとめ:恐怖は“癒す対象”ではなく“整える対象”

死への恐怖を消そうとするほど、逆に強くなります。

重要なのは、恐怖を「悪者」にせず、自分の心の一部として扱うこと。

理解し、意味づけし、体を整え、必要なら人に頼る。

それが、タナトフォビアを静かに和らげていく最も現実的な方法です。

死を意識すると、生き方が変わる|タナトフォビアとの向き合い方

「死」を考えることは、決して暗いことではありません。

むしろ、死を意識することで、生き方が明確になり、毎日の選択に力が宿ることがあります。

ここでは、死の恐怖(タナトフォビア)を“人生を深く生きるきっかけ”に変えるための3つの視点を紹介します。

「有限性の自覚」がもたらすモチベーション変化

死を意識するということは、時間の有限性を自覚することです。

「いつかは終わりがある」とわかるからこそ、

「今をどう生きるか」が真剣な問いとして立ち上がります。

心理学者アーネスト・ベッカーは著書『死の否認』の中で、

人間は死を意識するからこそ「意味をつくり出す生き物」だと述べました。

この“有限の気づき”がもたらす変化は次のようなものです。

- 先延ばしにしていたことに手をつけられる

- 「本当に大切なこと」が明確になる

- 完璧でなくても「今できること」をやろうと思える

- 他人との比較よりも、自分の価値を重視するようになる

つまり、死の意識することは「どう生きるか」を考える機会になるのです。

時間が無限ではないとわかると、私たちは“選択の重み”を再認識します。

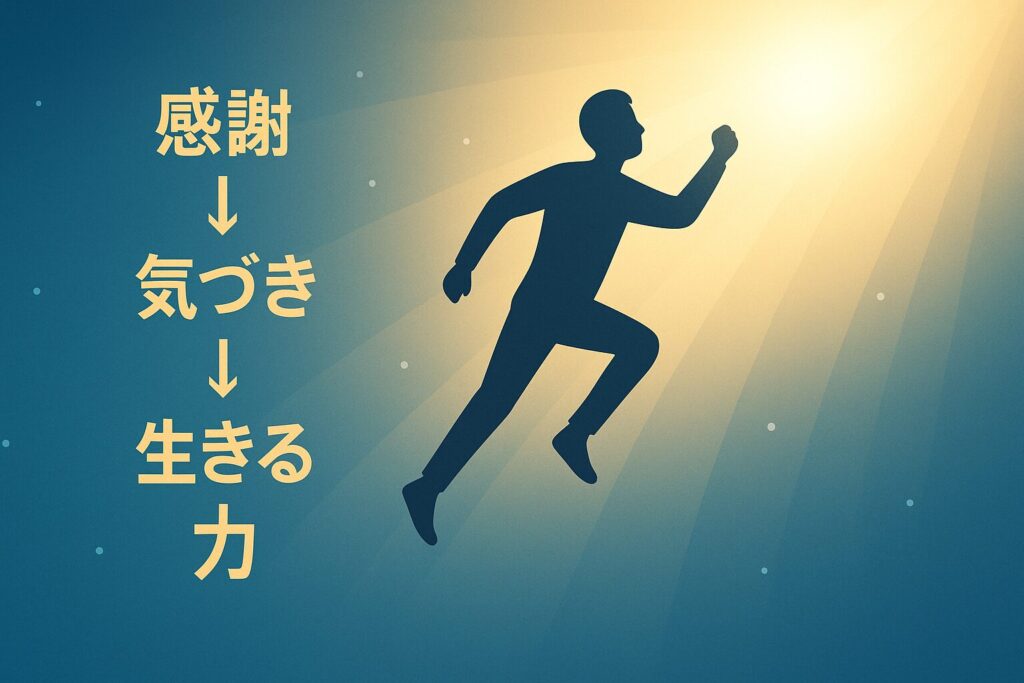

恐怖を「生きる意味の再発見」へと変える思考法

タナトフォビアを乗り越えるには、恐怖を単に抑えるのではなく、

「恐怖の中にあるメッセージ」を見つけることが大切です。

そのための思考法が、心理学でいうリフレーミング(Reframing)です。

つまり、同じ出来事を“別の枠組み”で見直すこと。

たとえば——

| ネガティブな捉え方 | リフレーミング後の捉え方 |

|---|---|

| 死が怖い → 消えるのが怖い | 死が怖い → それだけ「生きたい」と思っている証拠 |

| 人生は短い | だからこそ、1日1日を大切にできる |

| どうせ終わるなら無意味 | 終わりがあるからこそ、意味を見出せる |

このように「死への恐怖」を「生への感謝」に変える視点を持つことで、

恐怖は次第に「生きる活力」へと形を変えていきます。

死を考えることは、生きる目的を再確認するためのきっかけにもなります。

死を意識することで、今を大切にする生き方へ

タナトフォビアを克服する最大のポイントは、

“死”を受け入れることで、“今”を丁寧に生きられるようになることです。

これは仏教的な「無常観」や、西洋の思想における「メメント・モリ(memento mori/死を想え)」にも通じます。

つまり、「すべてのものは変化し、終わりがある」と認めたうえで、

「今この瞬間の命」を慈しむ生き方です。

死を避けるより、受け入れた方が心は安定するのです。

たとえば、次のような小さな意識の変化を持つとよいでしょう。

- 過去の後悔よりも「明日何をしたいか」をノートに書く

- 死ぬ時に後悔しないような人生計画を立てる

- いつ死ぬか分からないのなら、「今やっていることを続けたいか、それともやめたいか」を考えてみる

「死を考えることは暗いこと」ではありません。

むしろ、それは“今をより深く生きるための知恵”です。タナトフォビア(死への恐怖)を受け入れることで、

私たちは生きることの価値や意味を見つめ直すきっかけを得られます。その恐怖を通して、

「自分は何を大切にして生きたいのか」──

その答えを、少しずつ再発見していけるのです。