「どうして人はつい衝動買いしてしまうんだろう?」

「やらなきゃいけないことを先延ばししてしまうのはなぜ?」

そんなモヤモヤを抱えたことはありませんか?

実はこれ、心理学で説明できるんです。システム1(直感的で速い思考)とシステム2(論理的で遅い思考)という2つの思考モード、そしてそれをまとめた二重過程理論を知ることで、私たちの判断や行動のクセが見えてきます。

この記事では、システム1・2の基本から、代表的な実験、先延ばし癖との関係、さらに日常やビジネスで役立つ活用例までわかりやすく解説します。

「直感と思考のバランスをどう取ればいいのか?」のヒントが得られる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

システム1・システム2とは?二重過程理論の基本を簡単に解説

私たちが普段行っている「考える」という行為には、実は大きく分けて2つのモードがあります。これを心理学では「システム1」と「システム2」と呼び、全体をまとめて「二重過程理論(デュアルプロセス理論)」といいます。

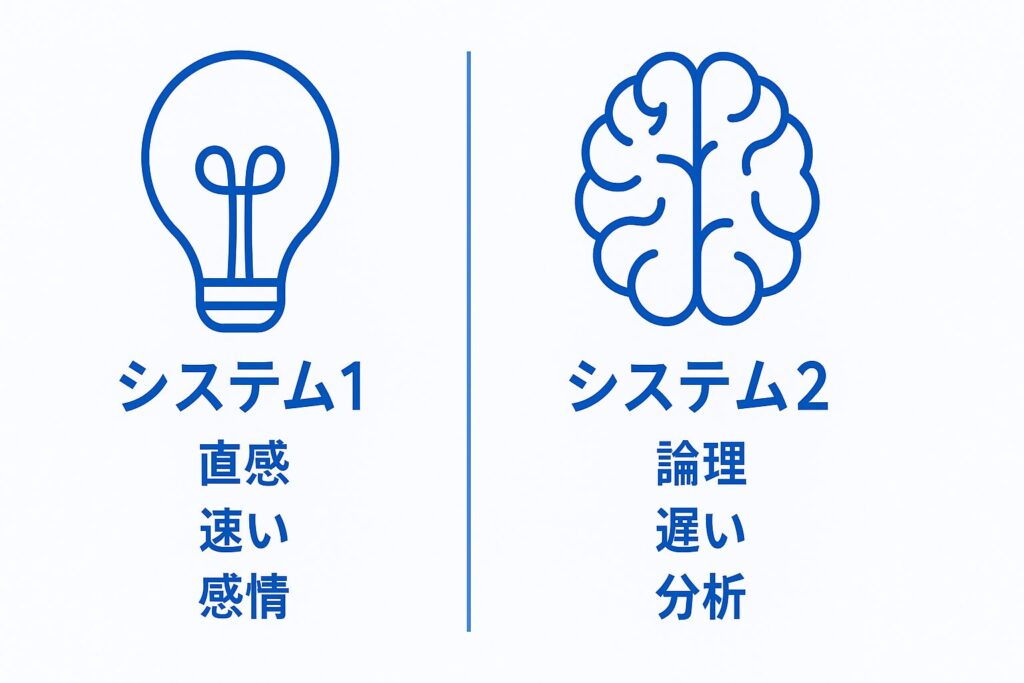

システム1=直感的で速い思考の特徴

- 瞬間的に判断するモードです。

- 例:道を歩いていてボールが飛んできたら、反射的によける。

- 感情や経験に基づき、無意識で素早く働くのが特徴。

- 便利ですが、時には誤解や思い込みを生みやすい。

👉 システム1は「自動操縦モード」「直感型の脳」と考えると分かりやすいです。

システム2=論理的で遅い思考の特徴

- じっくり考えるモードです。

- 例:買い物で「本当に必要か?」「価格は妥当か?」と計算する。

- 意識してエネルギーを使い、時間をかけて論理的に判断する。

- 正確ですが、疲れていると働きにくい。

👉 システム2は「手動運転モード」「理性型の脳」とイメージすると理解しやすいです。

二重過程理論(デュアルプロセス理論)との関係

- システム1とシステム2は、人間の思考を2つの過程で説明するモデル。

- 研究者たちが提唱したこの理論を「二重過程理論」と呼びます。

- システム1=直感/システム2=論理という整理は、ダニエル・カーネマンの研究が有名。

👉 要するに、「人は常に合理的に考えているわけではなく、直感と論理の2つを切り替えながら判断している」というのが基本的な考え方です。

なぜ重要なのか?システム1・システム2が注目される背景

「システム1・システム2」という考え方は、単なる心理学の専門理論ではありません。

なぜなら、人の判断や行動のほとんどがこの2つの思考モードに左右されているからです。

ここでは、注目される背景を3つの視点から整理します。

行動経済学や認知心理学での活用

- 経済学はもともと「人は合理的に行動する」という前提で進んでいました。

- しかし実際には、人は感情や直感で非合理的な判断をすることが多い。

- このズレを説明するために、行動経済学や認知心理学でシステム1・2の理論が活用されている。

- 例えば「セールで衝動買いしてしまう」のはシステム1のせい、「冷静に家計簿を見直す」のはシステム2の働きです。

カーネマン『ファスト&スロー』で広まった理由

- ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが著した本『ファスト&スロー』で、この理論は世界中に広まりました。

- 本の中でシステム1を「ファスト思考」、システム2を「スロー思考」と紹介。

- 一般の読者でも「直感と思考の違い」がイメージしやすく、多くの分野で引用されるようになりました。

直感と論理の使い分けが人間理解のカギになる

- 人は常に論理的に考えているわけではなく、大半はシステム1(直感)に頼っている。

- しかし大事な場面ではシステム2(論理)が必要になる。

- この「どちらを優先すべきか」を理解することが、意思決定・教育・ビジネス・人間関係のすべてに役立ちます。

👉 つまり「システム1・2を意識できる人は、感情に振り回されにくく、より良い判断ができる」ということです。

代表的な研究や実験でわかるシステム1とシステム2

システム1とシステム2の違いは、具体的な実験や心理テストでとても分かりやすく示されています。

ここでは有名な3つの例を紹介します。

「バットとボール問題」による直感的誤答の例

- 問題:バットとボールが合計110円。バットはボールより100円高い。ボールはいくら?

- 多くの人は「10円」と答えてしまいます。

- しかし正解は「5円」。バット105円+ボール5円=合計110円。

- 直感(システム1)が「すぐに10円!」と答えを出してしまう一方で、論理(システム2)が働けば正解にたどり着ける。

👉 これにより「人間は直感に頼ると誤答しやすい」という事実が分かります。

ストループ効果で示される自動処理の影響

- 実験:色の名前が書かれた単語を見て、その文字の色を答える課題。

例:「青」という文字が赤色で印刷されている場合、「赤」と答えなければならない。 - 多くの人はつい「赤」と読んでしまい、答えるのに時間がかかる。

- これは自動的に文字を読んでしまうシステム1と、色を判断しようとするシステム2が競合するため。

👉 システム1は便利だけど、状況によっては邪魔をすることもあるとわかります。

ヒューリスティックと認知バイアスとの関係

- ヒューリスティック=「経験や感覚に基づく近道思考」

- 例:

- 「背が高い=バスケが得意そう」

- 「眼鏡をかけている=頭が良さそう」

- こうした直感的判断(システム1)は便利ですが、しばしば認知バイアス(思い込みによる誤り)につながります。

- システム2で立ち止まり、情報を精査することでバイアスを修正できます。

システム1・システム2と先延ばし癖の関係

「やらなきゃいけないのに、つい先延ばししてしまう…」

この悩みは、多くの人が経験しています。実は先延ばし癖もシステム1とシステム2のせめぎ合いで説明できるのです。

なぜシステム1が先延ばしを生みやすいのか?(快楽優先・回避行動)

- システム1は「快楽を優先」「嫌なことを避けたい」という本能的な思考をします。

- 勉強や仕事のように「面倒・不快」と感じることは後回しにしやすい。

- その代わりに「SNSを見る」「動画を見る」といった楽しい行動に流されやすい。

👉 つまり先延ばし癖は、システム1が「楽しい今」を優先してしまう典型例です。

システム2が働けば先延ばしを防げる理由(計画・合理的判断)

- システム2は「将来の利益」を考える思考です。

- 例:

- 「今やっておけば後で楽になる」

- 「締め切りに間に合わないと信用を失う」

- このように長期的な合理性を意識できれば、システム1に流されにくくなる。

👉 システム2をうまく働かせることが、先延ばし対策のポイントになります。

スティールの先延ばし方程式とのつながり(期待・価値・遅延・衝動性)

- 心理学者スティールは「人が先延ばしする理由」を数式で表しました。

動機づけ =(期待 × 価値) ÷ (遅延 × 衝動性)

- 期待=できそうだと思えるか

- 価値=やる意味を感じるか

- 遅延=締め切りまでの時間が長いとやる気が下がる

- 衝動性=目先の楽しみに流されやすいほど先延ばしする

👉 この方程式も、システム1(衝動性・快楽)とシステム2(期待・価値・計画)のせめぎ合いを示しています。

日常でできる対策例(小さな一歩・締切設定・セルフモニタリング)

- 先延ばし癖を防ぐにはシステム2を強化する工夫が有効です。

- 小さな一歩に分ける:「1ページだけ読む」「5分だけやる」

- 締切を自分で設定する:時間を区切るとシステム2が働きやすい

- セルフモニタリング:やったことを記録するだけでも継続力が高まる

👉 ポイントは、システム1に「すぐできそう」「少し楽しい」と思わせつつ、システム2で計画性をサポートすることです。

システム1とシステム2を理解するメリット

システム1とシステム2の違いを知ることで、私たちはより賢く、冷静に判断できるようになります。

ここでは具体的なメリットを3つ紹介します。

①意思決定で誤りを減らせる

- 人は直感(システム1)に頼りすぎると、思い込みや勘違いによるミスをしやすい。

- 例:「有名ブランドだから品質も良いはず」と考えてしまう。

- ここで「本当にそうか?」とシステム2を働かせれば、データや根拠を確認できる。

👉 直感と論理の両方を意識することで、より正しい判断ができる。

②ビジネスや交渉で冷静に判断できる

- 商談やプレゼンの場では、感情に流されると不利になることが多い。

- システム1が「相手が強気だから負けそう」と感じても、システム2で冷静に事実を整理すれば、落ち着いて対応できる。

- 価格交渉でも「今だけお得!」という売り文句に流されず、本当に必要かどうかを判断できる。

③日常生活の衝動買いや感情的な判断を抑えられる

- ショッピングや食生活でありがちな衝動買い・食べ過ぎも、システム1の働き。

- 例:「限定」「残りわずか」に反応して買ってしまう。

- ここで「本当に必要?」「予算は大丈夫?」とシステム2を介入させることで、無駄遣いや後悔を防げる。

日常やビジネスでの活用例

システム1とシステム2の理論は、単なる学問ではなく日常生活やビジネスシーンにそのまま応用できる実践的な知恵です。ここでは具体的な活用法を紹介します。

買い物で衝動買いを防ぐ方法

- システム1は「セール!」「限定!」といった言葉に反応しやすく、つい衝動買いしてしまう。

- 対策:

- 一晩寝かせるルールを作る(翌日も欲しければ本当に必要な可能性が高い)。

- 「欲しい理由」を紙に書き出すと、システム2が働きやすくなる。

- これで冷静に必要性を判断でき、無駄遣いが減る。

会議でシステム2を意識して論理的に議論する

- 会議では「直感的な意見」や「雰囲気」で流されることが多い。

- そこで意識すべきは:

- 数字やデータを根拠にする(システム2が働く)

- 時間を区切って考える時間をとる(システム1の即断を抑える)

- こうすることで、感情的ではなく合理的な議論が可能になる。

一度立ち止まる「システム2スイッチ」の習慣づけ

- 日常ではシステム1が自動的に動いているため、気づかぬうちに判断ミスをしている。

- 対策として「システム2スイッチ」を習慣にするのが有効。

- 深呼吸をする

- 「本当に正しい?」と自分に問いかける

- メモをとって整理する

- これにより、直感と論理のバランスを保てる。

✅ このようにシステム1とシステム2を意識することで、買い物・会議・日常の判断力を大きく改善できます。

まとめ|システム1とシステム2を理解して賢い意思決定をしよう

ここまで見てきたように、システム1とシステム2(二重過程理論)は、私たちが日常でどのように考え、決断しているかを説明する大切な枠組みです。

直感も論理も大切だが場面で使い分けることが重要

- システム1(直感)は素早く便利で、危険を回避したり日常の判断を効率化する。

- システム2(論理)は時間がかかるけれど、誤りを減らし、将来を見据えた決断に役立つ。

- 大切なのは「どちらか一方だけに頼るのではなく、場面に応じて使い分けること」。

👉 直感に任せるか、論理で踏みとどまるかを意識するだけで、行動の質が大きく変わります。

二重過程理論は「自分を客観視するツール」になる

- 「今の自分はシステム1で動いているのか? それともシステム2か?」と問いかけることで、自分の思考を客観視できる。

- 例えば「衝動買いしそうなとき」「大きな意思決定をするとき」に、この視点を持つと冷静になれる。

- つまり二重過程理論は、日常生活をより賢く生きるための実践的な心理学ツールなのです。

✅ まとめると:

- システム1=直感、システム2=論理

- 両方は常に働いており、状況によって役割が異なる

- 意識して使い分けることで、先延ばし癖や衝動買い、ビジネス判断まで改善できる

👉 ぜひこの記事をきっかけに、日常で「自分の思考がどちらに偏っているか」を意識してみてください。

その小さな気づきが、賢い意思決定と後悔の少ない人生につながっていきます。