「ストレスに弱いな…」「ちょっとしたことで心が折れてしまう…」そんなふうに感じることはありませんか?

仕事のプレッシャー、人間関係のモヤモヤ、将来への不安――私たちは日々、さまざまなストレスにさらされています。でも実は、ストレスに強くなる方法は心理学の理論でしっかり解明されているんです。

本記事では、ラザルスの「認知的評価理論」やコバサの「ハーディネス理論」、近年注目される「レジリエンス理論」など、ストレス耐性を高める心理学的アプローチ7選を分かりやすく解説します。さらに、理論をどう日常生活に活かせるのか、実践的な方法も紹介。

読み終えるころには、「ストレスに振り回されない考え方」と「すぐに試せる工夫」が見えてくるはずです。ぜひ最後まで読んで、心を強くするヒントをつかんでくださいね。

ストレス耐性とは?心理学での意味と基本的な考え方

ストレス耐性の定義|「心が折れにくい力」とは

ストレス耐性とは、強いプレッシャーや困難な状況に直面したときに、心が過度に崩れず、うまく適応できる力のことを指します。

イメージとしては、「しなる竹」のような存在です。強い風を受けても折れずにしなり、時間が経つと元の姿に戻る。この柔軟性こそがストレス耐性です。

心理学では、単なる我慢強さや忍耐力だけではなく、立ち直る力(レジリエンス)や状況を捉え直す柔軟性も含めて考えられます。

心理学で重視される「評価」と「適応」の視点

ストレス研究では「評価」と「適応」という2つの視点が重要です。

- 評価(認知的評価)

出来事そのものではなく、「それをどう捉えるか」でストレスの感じ方が変わります。

例:同じ試験でも「チャンスだ」と思えばやる気が出ますが、「失敗したら終わり」と思えば恐怖になります。 - 適応(コーピング)

ストレスを感じたときにどう対処するかの方法です。問題解決に動く人もいれば、感情を落ち着ける方法を選ぶ人もいます。

ストレス耐性が高い人は、この「評価」と「適応」の両方を柔軟に切り替えられるのが特徴です。

ストレス耐性が低い人に見られる特徴と課題

一方で、ストレス耐性が低い人には以下のような傾向が見られます。

- 失敗や批判を過度に恐れて行動できない

- 小さなトラブルでもパニックになりやすい

- 不安やイライラが長引き、切り替えが苦手

- 他人の評価に振り回されやすい

こうした傾向は、決して「性格の弱さ」ではなく、ストレスに対処するスキルが不足している状態と考えると分かりやすいです。

心理学理論を学び、少しずつトレーニングしていけば、誰でもストレス耐性を高めることは可能です。

ストレス耐性を高める心理学理論7選

ストレスに強くなるには、「気合いで乗り切る!」という根性論よりも、心理学の仕組みを知ることが効果的です。この記事では、ストレス耐性に役立つ代表的な7つの理論を取り上げます。どの理論にも「考え方のヒント」と「日常で使える工夫」が含まれているので、自分に合った方法を見つけてみてください。

①ラザルスの認知的評価理論|出来事の捉え方で強さが変わる

心理学者ラザルスは、ストレスは出来事そのものではなく「どう評価するか」で決まると説明しました。

- 「試験=脅威」と考える → 不安が強まる

- 「試験=挑戦」と考える → やる気が高まる

この「再評価(リフレーミング)」がストレス耐性のカギです。ネガティブな状況でも「学びの機会」と捉える習慣を持つと、心は折れにくくなります。

②ハーディネス理論(3つのC)|挑戦を機会に変える心構え

スザンヌ・コバサが提唱した「ハーディネス理論」では、ストレスに強い人は3つのCを持っているとされます。

- Commitment(関わり):困難にも関心を持ち続ける

- Control(制御感):自分で状況を変えられると信じる

- Challenge(挑戦):困難を成長のチャンスと見る

この姿勢がある人は、逆境を避けるよりも「向き合って成長する」方向に進みやすいのです。

③レジリエンス理論|逆境から立ち直る「しなやかさ」

レジリエンスとは「回復力」や「立ち直る力」を意味します。

ガラスのように壊れるのではなく、ゴムのようにしなやかに戻れるのがレジリエンスの特徴です。

「レジリエンス理論」という言葉は一つの特定の理論を指すのではなく、人が逆境から立ち直る力(レジリエンス)を心理学的に説明するための複数の理論・モデルの総称として使われます。

- 周囲のサポート(友人・家族)

- ポジティブな思考習慣

- 過去の成功体験

これらがレジリエンスを支え、ストレス耐性を高めます。

④欲求不満耐性|衝動に流されず冷静に向き合う力

「欲求不満耐性」とは、思い通りにいかない状況でも爆発せず、落ち着いて対応できる力です。

例:

- すぐに怒鳴る人 → 耐性が低い

- 失敗を冷静に分析して次に活かす人 → 耐性が高い

この力は、ストレスを「回避」や「攻撃」に変えず、前向きな対応につなげるための基盤となります。

⑤ストレス免疫訓練(SIT)|少しのストレスで心を鍛える方法

心理学者マイケンバウムが提案した方法で、ワクチンのように「小さなストレス体験」を積み重ねることで大きなストレスに耐えられるようになります。

- プレゼンの練習を人前で繰り返す

- 苦手なことを少しずつ挑戦する

このように段階的に経験を積むことで、「自分でもやれる」という自信が育ちます。

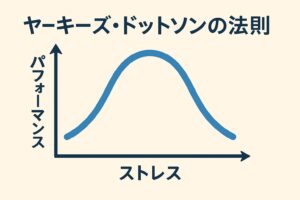

⑥逆U字仮説(ヤーキーズ=ドッドソンの法則)|適度なストレスが力になる

ストレスがゼロでも強すぎてもパフォーマンスは落ちます。重要なのは「適度なストレス(覚醒度)」です。

- ストレスが少なすぎる → やる気が出ない

- ストレスが強すぎる → パニックになる

- ちょうどよいストレス → 集中力・成果が最大化

この理論は「プレッシャーを全てなくす必要はない」と教えてくれます。

⑦資源保存理論|資源を守ることが心を守る

ホブフォールが提唱した理論で、人は「資源(時間・お金・人間関係・健康など)」を失うと強いストレスを感じると説明されます。

逆に、資源を増やしたり守ったりできるとストレスは軽減されます。

- 睡眠や健康を維持する

- 信頼できる人間関係を築く

- 無理のない時間管理を行う

つまり「資源をどう管理するか」がストレス耐性そのものにつながるのです。

心理学理論をどう活かす?ストレス耐性を高める実践方法

理論を知るだけでは「へぇ、そうなんだ」で終わってしまいます。大切なのは、それを日常の習慣や考え方に取り入れることです。ここでは、心理学理論をベースにした具体的な実践方法を紹介します。

認知再評価(リフレーミング)で「脅威」を「挑戦」に変える

ラザルスの理論で重要なのは「出来事の捉え方」です。

- 「失敗したらどうしよう」→ 脅威評価

- 「うまくいけば成長できる」→ 挑戦評価

たとえば、仕事のプレゼンを「罰ゲーム」ではなく「経験値アップのチャンス」と言い換えるだけで、不安が軽減され前向きになれます。

小さな成功体験で自己効力感を積み重ねる

ハーディネスやレジリエンスを高めるには、「自分ならできる」という感覚=自己効力感が欠かせません。

- 短時間でできる作業を終える

- 運動を1日5分から続ける

- 難しい課題を小分けにして取り組む

こうした小さな成功を積み重ねると、「次も頑張れる」という気持ちが育ち、ストレスに折れにくくなります。

マインドフルネスや呼吸法で感情を安定させる

レジリエンスを支えるのは「感情の安定」です。

- 深呼吸を3回する

- 今この瞬間に意識を向ける(マインドフルネス)

- 不安な気持ちを否定せず観察する

これらの習慣は、自律神経を整え、ストレス反応を和らげます。イライラや不安に流されにくくなるのです。

人間関係やサポートを資源として活用する

資源保存理論の観点では、人とのつながりは大切なストレス対策です。

- 信頼できる人に相談する

- 仲間や家族と協力し合う

- 「助けて」と言える勇気を持つ

孤立するとストレスは倍増しますが、支えがあるだけで耐性は大きく向上します。資源を一人で抱え込まず、共有することがポイントです。

まとめ|心理学理論を理解すれば誰でもストレスに強くなれる

理論を知ることは「心を強くする第一歩」

ストレス耐性は生まれつき決まるものではなく、心理学的な理論を知り、実践することで育てられる力です。

ラザルスの「評価の仕方」、ハーディネスの「3つのC」、レジリエンスの「しなやかさ」など、複数の理論が示す共通点は「捉え方と行動を変えれば、心は折れにくくなる」ということです。

つまり、知識は単なる学問ではなく、ストレスに振り回されない自分をつくるための第一歩になります。

日常の小さな工夫が大きなストレス耐性につながる

ストレス耐性を高めるために、特別な訓練や環境は必ずしも必要ではありません。

- 出来事を「挑戦」と捉え直す

- 小さな成功を積み重ねる

- 深呼吸やマインドフルネスで気持ちを整える

- 仲間や家族に支えてもらう

こうした日常の工夫こそが、長期的に大きな力になります。

ストレス耐性は「強い人だけが持つ特別な資質」ではなく、誰でも鍛えられるスキルです。心理学理論をヒントに、今日から少しずつ取り入れてみてください。きっと「心が折れにくい自分」に近づけるはずです。