「ストレスを感じたとき、つい逃げたり我慢したりしていませんか?」

仕事のプレッシャー、人間関係のモヤモヤ、先の見えない不安…。日常の中で避けられないストレスにどう向き合うかは、多くの人が抱える共通の悩みです。

そんなとき役立つのがストレスコーピング(=ストレス対処法)。本記事では、初心者でもわかる基本の意味から、有名な心理学モデル(ラザルス&フォークマンの理論など)、具体的な種類や実践方法、さらに注意したいNGパターンまでをやさしく解説します。

読むことで「自分に合ったストレス対処法」が見つかり、心の負担を軽くするヒントをご紹介します。ストレスと上手に付き合う第一歩として、ぜひ最後まで読んでくださいね。

ストレスコーピングとは?基本の意味と定義

まず「ストレスコーピング」という言葉をシンプルに説明すると、ストレスを感じたときに、それにどう対処するかという心と行動の工夫のことです。

例えば、テスト前に緊張したときに「深呼吸をする」「勉強計画を立て直す」「友達に相談する」といった行動は、すべてストレスコーピングの一種です。

ストレスコーピングのシンプルな意味(初心者向け解説)

「コーピング(coping)」は英語で「対処する」という意味です。

つまりストレスコーピング=ストレス対処法。

「どうにもならない…」と感じる状況でも、人は必ず「考え方を変える」「行動を工夫する」などの方法で乗り越えようとします。

ストレスコーピングと「ストレスマネジメント」の違い

- ストレスコーピング:目の前のストレスに“その都度どう対処するか”

- ストレスマネジメント:ストレスを“予防・軽減するための長期的な取り組み”

たとえば…

- コーピング → 「今日のプレゼンが怖いから深呼吸する」

- マネジメント → 「毎週ヨガで心身を整える」

両者はよく似ていますが、コーピングは瞬間的な工夫、マネジメントは習慣的な取り組みと考えると理解しやすいです。

なぜ今ストレスコーピングが注目されているのか

近年は、

- 職場の人間関係

- 過重労働やリモートワーク疲れ

- SNSやニュースによる不安

など、ストレスの種類が多様化しています。

「完全にストレスをなくす」のは難しい時代だからこそ、その場で自分を守れる“ストレスコーピング力”が必須とされているのです。

👉 ストレスコーピングは、「ストレスと上手に付き合う技術」といえます。

ここから先では、その理論や種類、実際の活用方法をわかりやすく解説していきます。

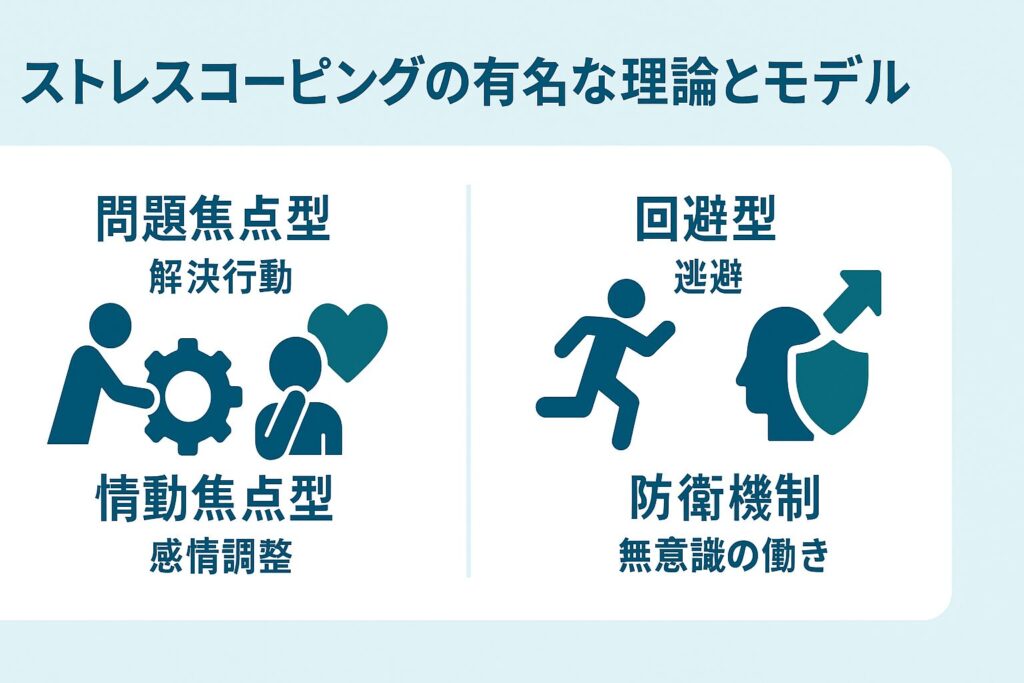

ストレスコーピングの有名な理論とモデル

ストレスコーピングを理解するうえで欠かせないのが、心理学で提唱されている理論やモデルです。これらを知ることで「なぜ人はストレスに強い人と弱い人がいるのか」「どうすればより良い対処ができるのか」が分かりやすくなります。ここでは代表的な4つを解説します。

①ラザルス&フォークマンのストレスコーピング理論(問題焦点型・情動焦点型)

1984年、心理学者ラザルスとフォークマンは、ストレス対処を2つに分類しました。

- 問題焦点型コーピング

→ ストレスの原因そのものを解決しようとする方法。

例:試験に不安 → 勉強計画を立て直す、先生に質問する。 - 情動焦点型コーピング

→ 不安やイライラといった感情を和らげる方法。

例:深呼吸する、友達に愚痴を聞いてもらう、趣味で気分転換する。

この理論のポイントは、状況によって使い分けが必要だということです。解決可能な問題なら「問題焦点型」、どうにもならない場合は「情動焦点型」が有効です。

②回避型コーピングとは?短期的メリットと長期的デメリット

一方で、「回避型コーピング」という方法もあります。これはストレスから逃げる対処法です。

- 例:仕事の課題を後回しにする、現実逃避でスマホゲームに没頭する。

短期的には心がラクになりますが、長期的には問題が悪化してしまうリスクがあります。

👉「回避」は一時しのぎにはなるけれど、根本解決にはつながりにくいのです。

③フロイトの防衛機制との関係

精神分析学のフロイトが提唱した防衛機制も、コーピングの一種といえます。

- 合理化:失敗を「仕方なかった」と正当化する

- 投影:自分の不安を他人のせいにする

- 昇華:ストレスをスポーツや芸術活動に変える

無意識の反応として自然に働きますが、過剰になると人間関係のトラブルを招くこともあります。

④資源保存理論(ホブフォール)に見るストレス対処の仕組み

1989年にホブフォールが提唱した「資源保存理論」では、人は資源(リソース)を守るためにストレス対処をすると説明されます。

- 資源=時間・お金・体力・社会的な支援・自己肯定感など

- 資源が失われるとストレスが増し、逆に資源が増えるとストレスが軽減する

例えば、忙しさで「時間」という資源が失われるとイライラしやすくなります。そのため休日に趣味や休養で「心の資源」を回復させることが大切です。

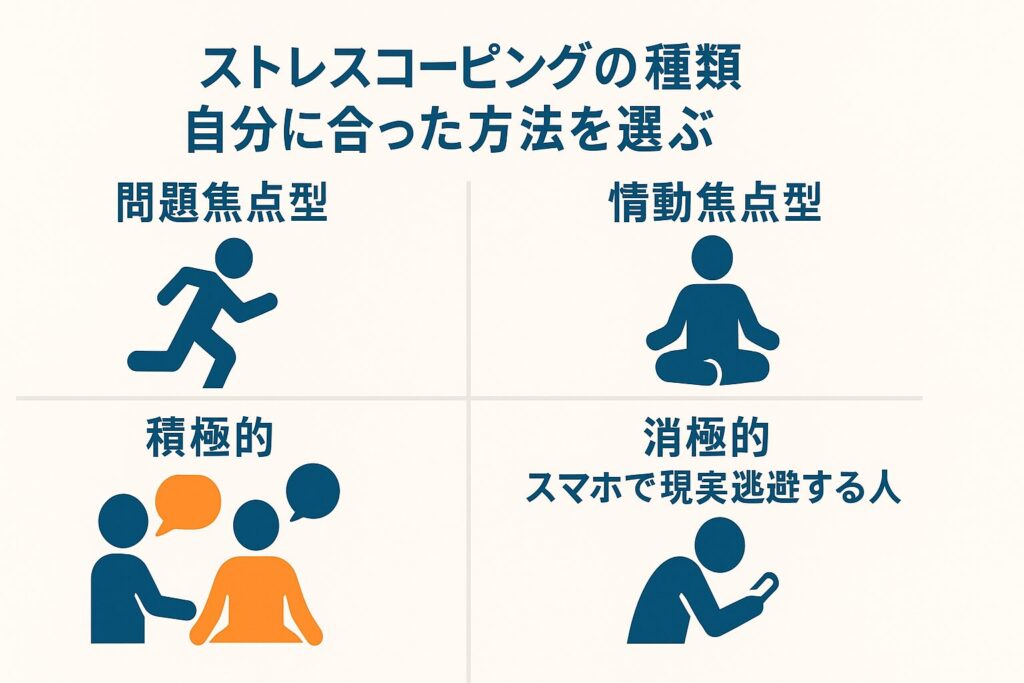

ストレスコーピングの種類|自分に合った方法を選ぶ

ストレスコーピングにはいくつかの種類があり、状況や性格に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは代表的な4つの視点から整理してみましょう。

問題焦点型コーピングの具体例(解決志向の対処)

問題焦点型コーピングは、ストレスの「原因そのもの」に働きかける方法です。

- 例1:仕事の締め切りに追われる → スケジュールを見直す

- 例2:人間関係のトラブル → 相手と話し合う

ポイントは、行動によってストレス要因を減らすこと。特に、解決可能な問題に有効です。

情動焦点型コーピングの具体例(感情のコントロール)

情動焦点型コーピングは、感情にアプローチして心を軽くする方法です。

- 深呼吸や瞑想で気持ちを落ち着ける

- 気分転換に好きな音楽を聴く

- 信頼できる人に話して安心感を得る

「問題はすぐに解決できないけど、気持ちは和らげられる」時に役立ちます。

積極的コーピングと消極的コーピングの違い

- 積極的コーピング:解決や成長につながる建設的な方法

(例:勉強法を工夫する、相談して助けを得る) - 消極的コーピング:逃げや一時しのぎに終わる方法

(例:過度な飲酒、スマホで現実逃避)

短期的には楽でも、長期的に見れば積極的コーピングの方がストレス耐性を高められます。

コーピングスタイルを理解して自己分析に活かす

人によって「得意なコーピングの型(スタイル)」が異なります。

- 問題解決に動くタイプ

- 感情を和らげることを優先するタイプ

- 回避してしまいがちなタイプ

👉 自分がどのスタイルに偏っているかを知ることは、自己分析の第一歩。バランスよく取り入れることで、ストレス対処の幅が広がります。

ストレスコーピングの実践方法|日常で使える具体例

理論や種類を理解しても、「実際にどう使えばいいの?」と感じる人は多いはずです。ここでは、初心者でもすぐに試せる日常生活で役立つストレスコーピングの実践法を紹介します。

呼吸法・瞑想・マインドフルネスで心を落ち着ける

- 深呼吸:ゆっくり吸って、ゆっくり吐くだけでも自律神経が整い、緊張を和らげます。

- 瞑想:数分間、目を閉じて呼吸に集中するだけで、不安な思考から距離を置けます。

- マインドフルネス:「今ここ」に意識を向けることで、過去や未来への不安を手放せます。

👉 これらはすべて「情動焦点型コーピング」の実践版です。

運動や趣味で気分を切り替える

体を動かすことはストレス解消に直結します。

- 軽いジョギングやストレッチ

- ダンスやスポーツ

- 絵を描く・音楽を聴くなど趣味に没頭

身体的な活動は感情をリセットしやすいため、特にモヤモヤやイライラに効果的です。

日記・セルフモニタリングで思考を整理する

書くことは、心を整理する有効な方法です。

- 今日の出来事をノートに書く

- ストレスを感じた時の「原因」と「気持ち」をメモする

- 「できたことリスト」を作り、自己肯定感を高める

👉 書くことで「自分は何にストレスを感じやすいのか」が客観的に見えてきます。

職場・学校で役立つストレスコーピングの工夫

- 仕事でプレッシャーが強い → タスクを優先順位ごとに分ける(問題焦点型)

- 上司や先生との関係がつらい → 信頼できる同僚・友人に相談する(情動焦点型)

- 忙しい日々で疲れが溜まる → 休憩時間に深呼吸やストレッチを取り入れる

小さな工夫の積み重ねが、ストレスを“溜め込まない習慣”につながります。

悪いコーピングに注意!やりがちなNG対処法

ストレスコーピングには「良い方法」だけでなく、一見ラクに見えて逆効果になるNGパターンもあります。ここでは代表的な3つを紹介します。

①飲酒・暴飲暴食などの一時しのぎ

お酒や食べ過ぎは、確かに一瞬は気持ちを楽にしてくれるかもしれません。

しかし、これは情動焦点型コーピングの「短期的な悪用」ともいえます。

- 飲みすぎ → 翌日に体調不良、仕事のパフォーマンス低下

- 食べすぎ → 罪悪感や健康悪化につながる

👉 ストレス解消になっているようで、新たなストレス源を作り出してしまう危険があります。

②逃避・先延ばしがストレスを悪化させる理由

- やるべきことを後回しにする

- 課題から目をそらす

これらは「回避型コーピング」と呼ばれ、短期的には安心感を得られます。

しかし放置すればするほど問題は大きくなり、「ストレスが2倍3倍になって返ってくる」のが特徴です。

👉 逃げたいときほど、「小さな一歩」を踏み出す工夫が必要です。

③防衛機制が強すぎるとどうなるか

防衛機制とは、心を守るための無意識の働き。

- 例:失敗を「自分は悪くない」と合理化する

- 例:不安を他人のせいにして投影する

これ自体は自然な働きですが、強すぎると人間関係に摩擦を生んだり、問題解決を遠ざけたりします。

たとえば「全部上司のせいだ」と思い込みすぎると、自分の改善点を見失ってしまいます。

まとめ|ストレスコーピングを理解すれば心が軽くなる

ここまで、ストレスコーピングの基本から理論、種類、実践法、そして注意すべきNG対処法までを解説しました。最後に大切なポイントを整理します。

自分に合ったコーピングを組み合わせることが大切

ストレスコーピングに「絶対的な正解」はありません。

- 問題に向き合える時は 問題焦点型

- 解決が難しい時は 情動焦点型

- すぐにできる工夫は リラクゼーションや趣味

👉 状況と自分の性格に合わせて、いくつかの方法を組み合わせるのが最も効果的です。

「意味 → 理論 → 種類 → 実践」の流れで整理すれば理解しやすい

初心者はまず、

- 意味(ストレス対処の工夫)を理解し

- 理論(ラザルス&フォークマンや防衛機制)で枠組みを学び

- 種類(問題焦点型・情動焦点型・回避型など)を整理し

- 実践(日常でできる工夫)を取り入れる

このステップで学ぶと、無理なく自分の生活に落とし込めます。

日常生活やビジネスの場面に応用してストレスに強くなる

- 職場:タスク管理や相談で問題解決

- 学校:勉強や人間関係を工夫して対処

- 日常:呼吸法・運動・趣味で感情をリセット

👉 ストレスコーピングを使いこなせば、「ストレスをなくす」ではなく「ストレスと上手につきあう」力が身につきます。