「この集団の中での自分の立ち位置は何だろう?」

ふとそんな疑問を持ったことはありませんか?

- 職場や家族の中で“本当の自分”がよく分からない

- どのコミュニティに属しても、いまいち馴染めない

- 人間関係で疲れやすい or 距離を置きたくなる

こうしたモヤモヤの多くは、社会的アイデンティティ(集団の中での自分の位置づけ)が揺らいでいることが原因です。

この記事では、

✔ 社会的アイデンティティの意味

✔ 3つの基本分類

✔ 4つの現代型パターン

✔ メリット・デメリット

を心理学にもとづいてやさしく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

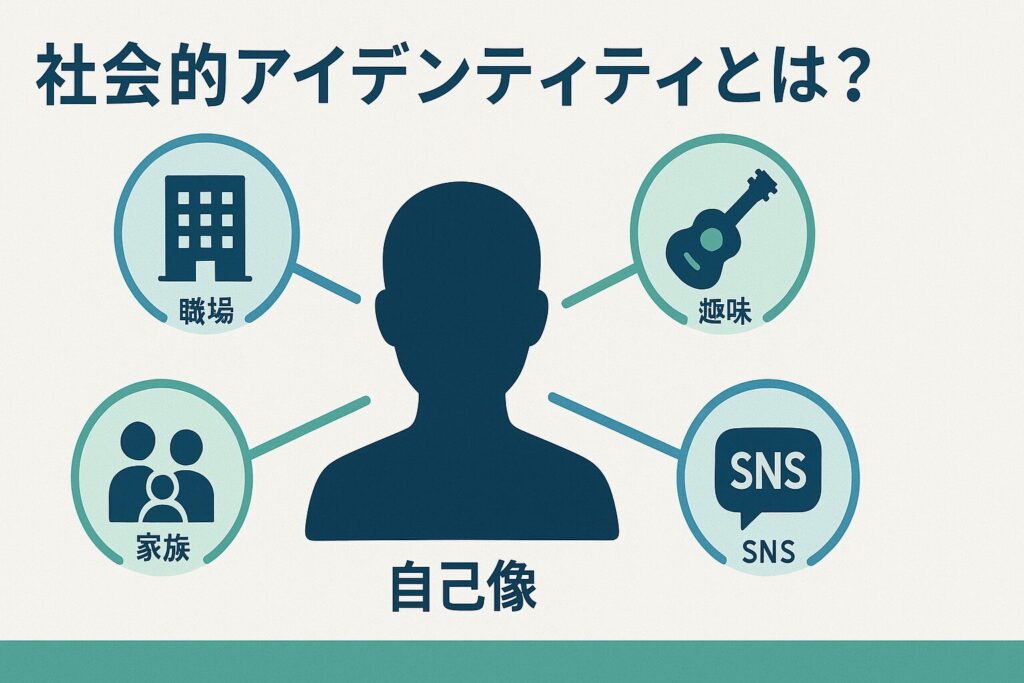

社会的アイデンティティとは?|意味と基本概念をやさしく解説

社会的アイデンティティ(Social Identity)とは、

「自分がどの集団に属しているか」と「その集団をどう評価しているか」によって作られる“自己イメージ”のことです。

たとえば、

- 「会社員である自分」

- 「Aというコミュニティの一員としての自分」

- 「オタク仲間の中の自分」

- 「母親・父親としての自分」

このように、人は日常の中でいくつもの“所属グループ”を持ち、それを通して自分を理解しているのです。

社会的アイデンティティの定義(所属と自己イメージ)

社会的アイデンティティを一言でいうと、

「私は◯◯というグループの一員だ」という感覚が、そのまま“自分らしさ”の一部になること。

ポイントは2つです。

- 所属(Affiliation):どんな集団に属しているか

- 評価(Value):その集団をどう思っているか

この2つが組み合わされると、

「その中での自分はどういう人か?」というイメージができあがります。

社会的アイデンティティと個人的アイデンティティの違い

個人アイデンティティ(personal identity)とは、

“自分個人の特徴や価値観から形成される自己像”。

一方、社会的アイデンティティ(social identity)は、

“集団に属することで形成される自己像”。

| 種類 | 形成される基準 | 例 |

|---|---|---|

| 個人アイデンティティ | 性格・価値観・能力 | 「私は内向的だ」「創作が好きだ」 |

| 社会的アイデンティティ | 所属・役割・立場 | 「会社では管理職だ」「音楽サークルの一員」 |

人の「自己」は 個人 × 社会 の両面で構成されています。

社会的アイデンティティ理論との違い(概念と理論)

- 社会的アイデンティティ(概念)

→「集団への帰属意識が自己イメージになる」という“現象のこと” - 社会的アイデンティティ理論(Tajfel & Turner)

→「人がなぜ集団で差別・競争・優越を生むのか」を説明する心理学モデル

つまり、

- 概念=意味・定義

- 理論=そのメカニズムを説明する枠組み

という違いがあります。

「社会的アイデンティティ」という言葉を理解するだけでは見えない、

“集団間の対立・比較・差別”のメカニズムを解説しているのが理論のほうです。

なぜ人は「集団」を通して自分を理解しようとするのか(心理学的背景)

人が集団を求める理由は、心理学的に次の4つがあります。

① 自尊心を保つため

人は「価値ある集団に属している」と思うと、

自分自身にも価値がある気がしてくる(「自己高揚」効果)。

② 不安や孤立を避けるため

進化心理学的に、人は集団に属さないと生き残れなかった。

その名残りで、孤立は“脅威”として脳に処理される。

③ 行動判断の基準になるため

「集団の中で正しい行動は何か」を示す指標になることがある。

例:会社文化、家庭のルール、コミュニティの価値観など。

④ 自分の位置を把握するため

人は他者との比較で「自分とは何者か」を理解する傾向がある。

集団は「自分を測る物差し」になる。

- 社会的アイデンティティとは、集団への所属によって作られる“自分像”のこと

- 個人アイデンティティ(価値観)と並ぶ、人間の自己のもう一つの柱

- 社会的アイデンティティ“理論”は、対立や比較のメカニズムを説明した心理学モデル

- 人は安心・自尊心・判断材料を求めて集団を利用する

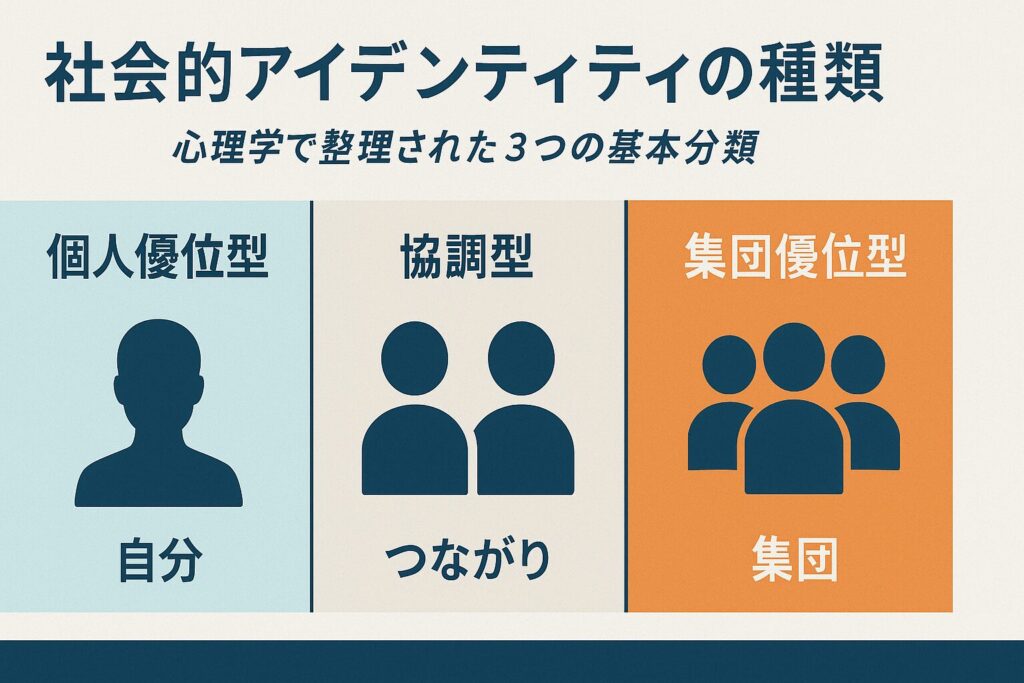

社会的アイデンティティの種類

心理学で整理された3つの基本分類

社会的アイデンティティは、人それぞれ「どの集団をどれくらい重視するか」が違います。

心理学では、この違いを3つの基本タイプに分類して整理できます。

あなたが「どのタイプ寄りなのか」を知ることで、

人間関係・職場での立ち回り・自己理解が一気に深まります。

①個人的アイデンティティ優位型(自分を中心に生きるタイプ)

個人優位型とは、

「自分の価値観・興味・能力を軸に生きるタイプ」です。

- 集団よりも 自分のやりたいこと を優先する

- 同調圧力が苦手

- 個人での成果・評価がモチベーション源

- 一人で動くことに抵抗がない

例えるなら、

“自分の内側のコンパスで進む冒険者タイプ”

海外ではよく見られ、日本でもクリエイター・フリーランスに多い傾向があります。

②バランス型(協調的アイデンティティ)(個人と集団を同時に大事にするタイプ)

協調・バランス型は、

「個人の価値観も、集団の調和も、どちらも尊重するタイプ」です。

- 自分の意思は持ちつつ、周囲との関係も大切にする

- 主張と協調のバランス感覚が高い

- 職場や家庭でも“つなぎ役”になりやすい

例えるなら、

“自分と周囲の両方を見ながら舵を取る船長タイプ”

最も現実的で適応力が高く、リーダーに向きやすいのが特徴です。

③ 社会的アイデンティティ優位型(「私たち」で自分を語るタイプ)

集団優位型は、

「集団との一体感を通して自分を理解するタイプ」です。

- 「私」より「私たち」という表現が多い

- 仲間意識・帰属意識が強い

- 組織・チーム・コミュニティで力を発揮しやすい

- グループのルールや価値観を大事にする

例えるなら、

“チームで動いたときに本領を発揮する団体戦タイプ”

ただし、集団の価値観に合わないと非常にストレスを感じやすい傾向があります。

| タイプ | 概要 | 心理的特徴 | キーワード |

|---|---|---|---|

| 🧍♂️ 個人的アイデンティティ優位型 | 「自分は自分。他人は他人」 | 自立・自己決定・個人主義 | 自己主張・独立性 |

| 🤝 バランス型(協調的アイデンティティ) | 集団を尊重しつつ自分の意見も保つ | 柔軟・調和・適応力 | 謙虚さ・相互尊重 |

| 👥 社会的アイデンティティ優位型 | 集団への所属意識が強く「私たち」で生きる | 一体感・忠誠心・集団重視 | 帰属・同調・仲間意識 |

現代はミックス化

SNS・副業・オンラインコミュニティの拡大により、

複数タイプを文脈で使い分ける人も増えています。

- 社会的アイデンティティには 個人優位/協調/集団優位 の3タイプがある

- どのタイプが“良い・悪い”ではなく、場面ごとに強みが違う

- 現代は「複数のアイデンティティを切り替える」時代になっている

3つの自己レベル

また、人は状況に応じて以下の3つの「自己レベル」を行き来すると説明されます。

| レベル | 焦点 | 例 |

|---|---|---|

| 個人レベル(personal self) | 自分個人としての特徴 | 「私は努力家だ」 |

| 集団レベル(social self) | 所属集団としての自分 | 「私は〇〇チームの一員だ」 |

| 人類レベル(human self) | 共通の人間性に基づく自分 | 「私たちは同じ人間だ」 |

心理的な発達段階

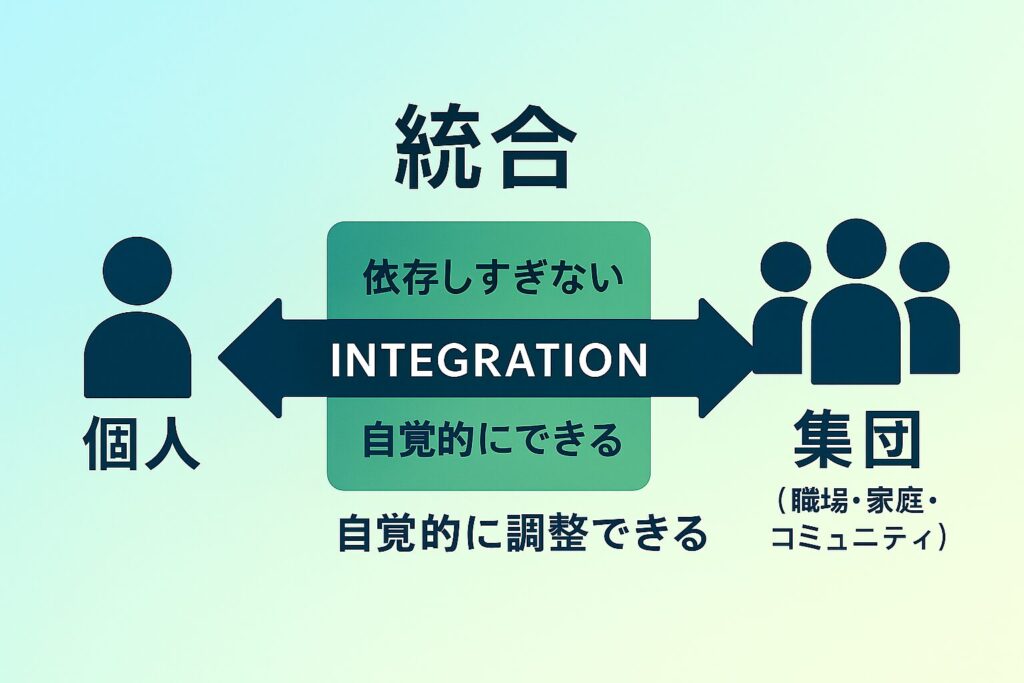

また、社会的アイデンティティの成熟は、“同一化 → 分化 → 統合”という流れで発達すると言われています。

| 段階 | 心理状態 | 例 |

|---|---|---|

| ① 同一化 | 集団や親に依存し、「自分=所属集団」 | 「みんながそうだから」 |

| ② 分化 | 個としての独自性を模索 | 「自分は少し違う」 |

| ③ 統合 | 自分と集団の関係を自覚的に調整 | 「違っていても共に生きられる」 |

社会的アイデンティティの4つのパターン|性格・動機から見る現代型タイプ

社会的アイデンティティは、

「どんな集団を軸にするか」だけでなく、

“どんな心理的動機で自分を保っているか”によっても大きく変わります。

ここでは、4つのタイプに分けて解説します。

※この4タイプは、正式な心理学理論ではなく、個人的な分類です。

🏆①自己アピール型(優越・承認欲求で自分を支える)

自己アピール型とは、

「評価されたい・認められたい」が中心にあるタイプです。

特徴:

- 成功・実績・能力をアピールしがち

- SNSでは“盛った自己”を演出しやすい

- 承認やフォロワー数によって自尊心が変動しやすい

- リーダーシップや発信力に強みがある

心理的には、

「価値がある自分でいたい」

「人より優れていたい」

という動機が働いています。

このタイプは、競争の場や成果主義の環境で力を発揮しやすい反面、

評価が下がると自己不安が強く出ることがあります。

🤝②調和型(共感・協力を重視する安定型)

調和型は、

人とのつながりや共感を通して自分の居場所を感じるタイプです。

特徴:

- 優しく、協力的で、孤立を嫌う

- グループ内の空気を読む

- 仲介役・調整役に回りやすい

- “人と一緒にいる”ことで安心できる

心理的な中心は、

「人との協力が私を支えてくれる」

「つながりの中で価値を感じたい」

というニーズです。

職場・家庭・友人関係で欠かせない存在になりやすく、

人間関係のトラブルが起きても冷静な立ち回りができるのが強みです。

🔍③内省型(価値・意味を重視する自己探求型)

内省型は、

他人より“自分の内側”を強く基準にするタイプです。

特徴:

- 自分の価値観・信念を大事にする

- 1人の時間が必要

- 深い話が好き(表面的な会話は疲れる)

- 孤独でもストレスを感じにくい

心理的な動機は、

「私は私の価値観で生きたい」

「意味があると感じることが大事」

という内的基準です。

研究者・クリエイター・フリーランスなど、

個人での探求を必要とする職業に多い傾向があります。

🚪④回避型(干渉を避ける距離保持型)

回避型とは、

他者からの干渉や評価から距離を置くことで自分を保つタイプです。

一見「内省型」に近いですが、価値探求よりも防衛・距離確保が中心です。

特徴:

- 過度な期待・責任が苦手

- 深い関係は重く感じる

- SNSでも“見てるだけ”になりやすい

- 個人で淡々と生きるスタイルを好む

心理的には、

「距離を置くことで安心できる」

「巻き込まれたくない」

という防衛的モードが背景にあります。

悪いタイプではなく、

情報過多の現代ではむしろ“心を守る合理的な戦略”と言えます。

心理学的に近い概念

| 関連理論・概念 | 内容 |

|---|---|

| 回避的愛着スタイル(avoidant attachment) | 他者に頼ることへの不安から心理的距離を取る傾向 |

| 社会的引きこもり(social withdrawal) | ストレスや否定的経験から関係自体を避ける |

| 独立的自己観(independent self-construal) | 自分を他者から切り離して定義する |

| 社会的脱同一化(de-identification) | 所属集団から心理的に距離を置きたい意識 |

4タイプが形成される心理的背景(社会的比較・自尊心・愛着など)

これら4タイプは“性格そのもの”ではなく、

心理的な背景・経験・環境で形成されます。

主な要因:

① 社会的比較

- 「他人より優れていたい」 → アピール型

- 「みんなと仲良くしたい」 → 調和型

② 自尊心の形成

- 自己評価が外部依存 → アピール型

- 内的価値観で安定 → 内省型

③ 愛着スタイル(幼少期の人間関係)

- 安定型 → 調和型

- 回避型 → 距離保持・内省型に発展しやすい

④ SNS・仕事環境

- 成果主義 → アピール型

- コミュニティ重視 → 調和型

- ソロワーク → 内省型・回避型

現代社会における社会的アイデンティティ|SNS・職場・コミュニティでの変化

現代の社会は「会社・家族」だけではなく、

SNS・趣味・副業コミュニティ・オンラインサロンなど、

無数のつながりを持てる時代になりました。

その結果、社会的アイデンティティは過去よりも

多層的(複数持ち)で、流動的(状況で変わる)で、選択的(自分で選ぶ)

という特徴が強まっています。

ここでは、現代特有の4つの視点から解説します。

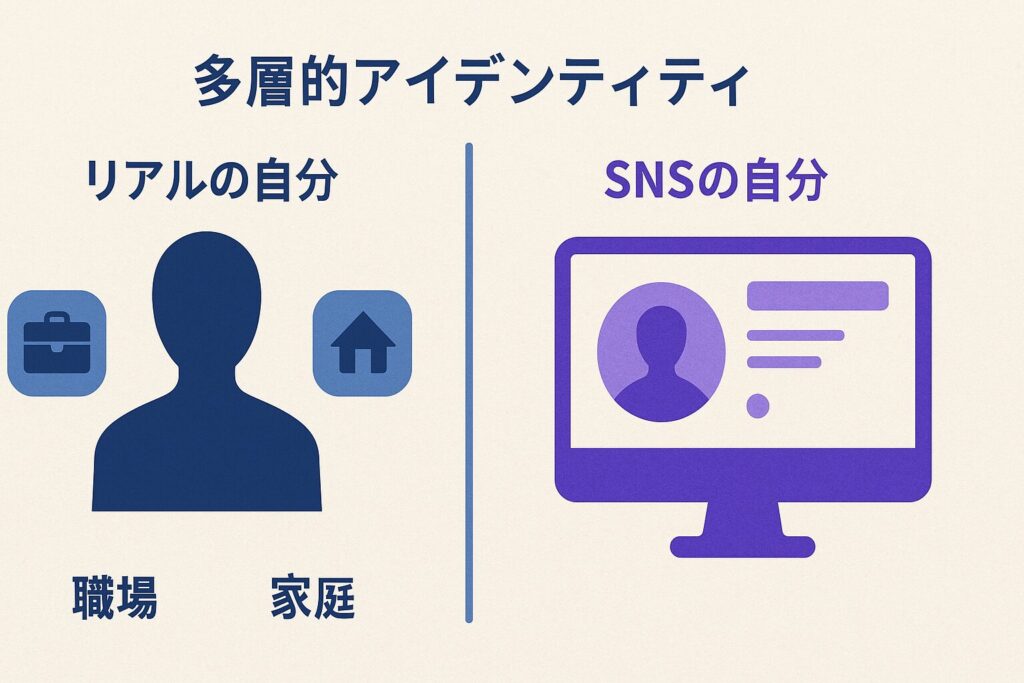

🌿①多層的アイデンティティ(仕事・家庭・趣味の切り替え)

現代の多くの人は、

複数の“顔”を自然に使い分けながら生きています。

多層的アイデンティティの例:

- 30代男性

- 会社員

- 父親

- 趣味はゲーム

- 内向的な性格

- HSP

→ 同時に複数の属性・役割を持っている “状態” が多層性

このように「1つの自分」ではなく、

役割ごとに違う自己が存在するのが現代的です。

心理学ではこれを

多層的(multiple identity)と呼びます。

多層化のメリット:

- 1つの役割がうまくいかなくても、他の役割が支えになる

- 自分を複数の軸で保てるため、心が折れにくい

- 幅広い人間関係で柔軟に対応できる

🔄②流動的アイデンティティ(SNSでのキャラ変・文脈依存の自己)

SNS時代には、

状況に応じてアイデンティティを変える“流動性”が強くなります。

流動的アイデンティティの例:

- 昔は内向的→今は人前で話せる

- 職場ではリーダー→友達の前では聞き役

- 親になって価値観が変わった

- SNSだと本音を言いやすい

→ 時間や状況で変わっていく “変化のプロセス” が流動性

これを心理学では

流動的アイデンティティ(fluid identity)

と呼びます。

流動性は悪いものではなく、

「場に応じて適切な自分を選べる柔軟性」

とも言えます。

ただし、

“オンラインの自分”と“現実の自分”が大きく乖離すると

疲れやすくなることがあります。

💡③選択的アイデンティティ(価値観で仲間を選ぶ時代)

昔は「生まれた家・地域・学校」で所属が決まることが多かったですが、

現代では “自分で所属を選べる” ようになりました。

例:

- LGBTコミュニティ

- ミニマリスト仲間

- ゲーム配信者コミュニティ

- 価値観ベースのオンラインサロン

- Z世代の“推し活”

これは

選択的アイデンティティ(chosen identity)

と呼ばれます。

価値観でつながるコミュニティは心理的安全性が高く、

「自分らしい居場所」を見つけやすいのが特徴です。

💡④共生的アイデンティティ(違いを受け入れ、調和しながら共存するタイプ)

自分と他者の“違い”を前提にしながら、

多様性を尊重しつつ、自分の意見も大切にする生き方を指します。

単なる「優しい人」「同調する人」ではなく、

対立せず、同時に自分を見失わないバランス型です。

例:

- 意見が違っても感情的にならずに対話できる

- 自分の価値観を持ちながら、他人を否定しない

- チームで衝突が起きても調整役になれる

- 多様なバックグラウンドの人とも関係を築ける

これは

共生的アイデンティティ(coexistential identity)

と呼ばれます。

多様性が前提の現代では、もっとも適応度が高いタイプとも言われています。

“私は私、あなたはあなた。それでも一緒にやっていける”

という姿勢が特徴で、人間関係のストレスも少なくなりやすい傾向があります。

| パターン名 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 🌍 多層的アイデンティティ(multiple identity) | 仕事・家庭・趣味など複数の所属を持ち、使い分ける | 「平日は上司、休日は登山サークル仲間」 |

| 🔄 流動的アイデンティティ(fluid identity) | 状況や環境に応じて柔軟に変化する自己 | 「職場では控えめ、SNSでは積極的」 |

| 💡 選択的アイデンティティ(chosen identity) | 生まれよりも価値観・志向で自分の集団を選ぶ | 「LGBTQ+コミュニティ」「ミニマリスト仲間」 |

| 🤲 共生的アイデンティティ(coexistential identity) | 自分と他者の違いを受け入れ、調和的に共存する | 「多様性を尊重しながら自分の意見も持つ」 |

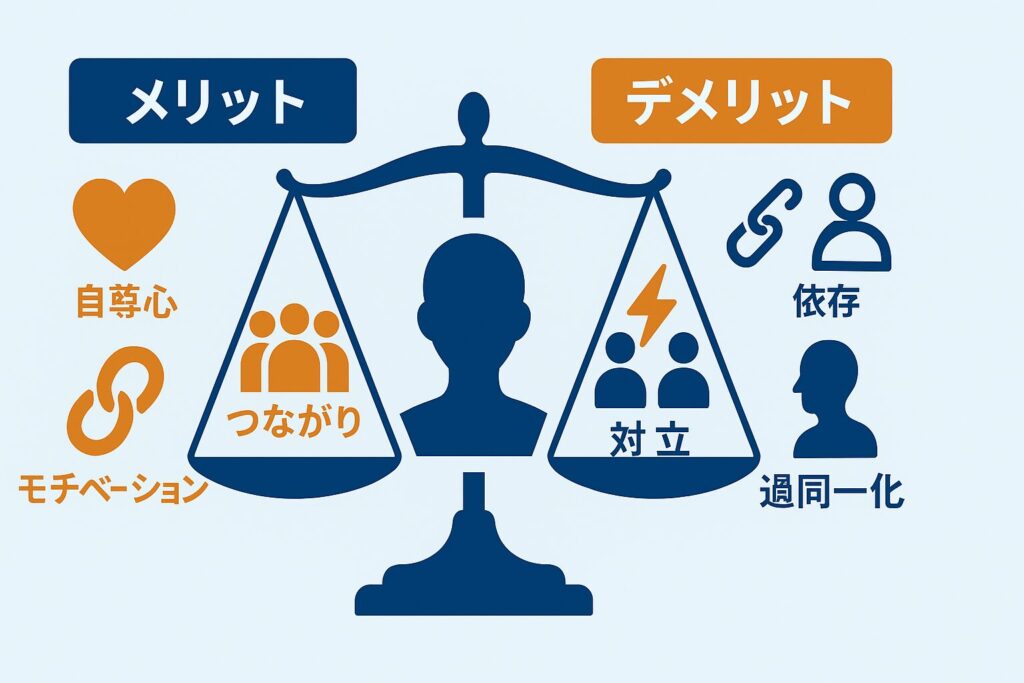

社会的アイデンティティのメリット・デメリット|安定とリスクの心理学

社会的アイデンティティは、

「自分が何者か」ではなく「どの集団の一員か」を通して自己を理解する仕組みです。

この仕組みは人生に大きな影響を与えます。

うまく働けば強力な“心の土台”になり、

偏ると“生きづらさ”や“対立”を生むこともあります。

ここではメリット・デメリットを心理学の視点から分かりやすく解説します。

🌟メリット:自尊心の維持・つながり・モチベーション向上

社会的アイデンティティが健全に機能すると、

人生の支えとなる3つのメリットが得られます。

✅ 1. 自尊心が保たれる(社会的アイデンティティ理論)

タジフェルの社会的アイデンティティ理論では、

人は「所属集団の価値」を自分の価値として感じる

と説明されています。

例:

- 会社の成果が出ると、自分も誇らしい

- 趣味のコミュニティで褒められると、自分の価値が上がる気がする

- 推しの活躍で自分まで嬉しい

集団の成功や誇りが、

自分の自尊心のバッファー(緩衝材)になるのです。

✅ 2. つながり感や安心感が得られる

所属感は心理学で “基本的欲求” とされています。

例:

- 「ここにいていい」と感じる

- 趣味仲間と語り合うことで満たされる

- 職場のチームが機能すると安心する

人は誰かとつながることで、

孤独感が軽減し、ストレスへの耐性も強くなることが分かっています。

✅ 3. モチベーションが高まる

研究では、

好きな集団に属すると努力が続きやすい

とされています。

例:

- 部活で仲間がいるから練習が続く

- 同じ目標を持つコミュニティで筋トレが習慣化する

- 副業の仲間のおかげで継続できる

所属が“行動の燃料”になるのです。

⚠️デメリット:過同一化・承認依存・集団対立のリスク

社会的アイデンティティは強い力を持つ分、

行きすぎると人生に悪影響が出ることがあります。

❌ 1. 過同一化(集団に自分を奪われる)

過同一化とは、

「自分=集団」になりすぎてしまう状態のこと。

例:

- 会社に全人生を同一化し、倒れるまで働く

- “宗教的コミュニティ”に依存しすぎて個性を失う

- 推しのアンチを激しく攻撃する

集団に飲み込まれると、

個人アイデンティティが薄れ、自分らしさを失う危険があります。

❌ 2. 承認依存(外的評価で自分が揺れる)

集団の承認で自尊心が維持されるタイプは、

評価が下がると一気に不安定になります。

例:

- SNSでいいねが減って落ち込む

- 職場の人間関係で承認がないと苦しくなる

- 仲間に否定されると存在価値を失った気がする

外側の評価に依存しやすい点がリスクです。

❌ 3. 集団対立の原因になる

人は「内集団(自分の仲間)」を守るために

「外集団(自分の外)」を敵視することが心理学で知られています。

これを

内集団バイアス

と言います。

例:

- 職場の派閥争い

- SNSでの“〇〇界隈 vs ××界隈”

- 国籍・文化による対立

アイデンティティが強固になりすぎると、

視野の狭さや偏見につながることがあります。

社会的アイデンティティの統合とは?「違っていても共に生きられる」

社会的アイデンティティにおける統合(integration)とは、

自分と集団の関係を“自覚的に”調整できる状態を指します。

ここでのポイントは、「同じになること」でも「合わせること」でもなく、

“違いを理解したうえで、どう共に生きるかを選べる”という姿勢です。

統合とは「依存でも拒絶でもない、中間に立てる力」

統合が進むと、次のようなことが自然にできるようになります。

- 自分と他者(集団)は違う存在だ」と理解できる

→ 同調しすぎず、反発しすぎず、距離が調整できる - 「違い=脅威」にならない

→ 他者の考えを否定しなくても、自分の価値観を保てる - 必要な時は助けを求め、不要な時は距離を置ける

→ 自立しながら、孤立はしない

これは単なるバランス感覚ではなく、

自分を理解し、他者を理解し、その関係を自覚的に選べる力です。

「違っていても共に生きられる」とはどういうことか?

統合されたアイデンティティの人は、

- 他人と価値観が違っても平気

- 依存しないが、つながりも拒まない

- 相手を変えず、自分も無理に変わらない

- 状況や役割に応じて自然に調整できる

という“しなやかさ”を持っています。

これは、

「他人に合わせれば安心」でも、「孤独にこもれば安全」でもない領域です。

“私は私、あなたはあなた。それでも一緒に生きられる。”

これが統合の完成形です。

統合は「答え」ではなく一生続くプロセス

統合は一度できて終わりではなく、

環境・役割・人間関係の変化に合わせてアップデートされ続けます。

むしろ大人になるほど、

仕事・家庭・趣味・友人など複数の領域を行き来するため、

統合のスキルはますます重要になります。

✔ 個人と集団のバランスを整えるためのヒント

- 無理に合わせすぎない

- 反対意見があってもいい

- 合わない集団は離れてOK

- 集団と距離を置く“心理的スペース”を作る

- 適度に1人の時間を入れて自己を取り戻す

まとめ|社会的アイデンティティは「つながり」と「自分らしさ」を両立させる鍵

社会的アイデンティティとは、

「どんな集団に属し、そこからどんな自己イメージをつくるか」 を示す重要な心理要素です。

この記事で扱ったポイントを総合すると、

社会的アイデンティティの本質は次の一文に集約することができます。

“つながりの中で自分らしさを失わずに生きること。”

個人アイデンティティと組み合わせて初めて安定する

社会的アイデンティティは、

個人的アイデンティティ(性格・価値観・自分らしさ)とセットで初めて安定します。

どんなに良い集団に所属していても、

自分自身の価値観や信念が空っぽのままだと、他人に振り回されてしまいます。

逆に、

- 「自分の軸(価値観)」

- 「自分の世界観」

- 「自分の選択基準」

がしっかりしていれば、

どんな集団に属しても、無理のない形で自分を活かせるようになります。

“集団が自分をつくる”のではなく、“自分の軸で集団を選ぶ”という感覚が大切。

🌟 最後に:社会的アイデンティティは「生き方」を支える土台

- 「どんな関係を大事にしたいか」

- 「自分はどんな集団とつながりたいか」

- 「どの集団は自分の価値観と合うのか」

これを見つめ直すだけで、

人間関係・職場選び・生き方の方向性が大きく変わります。