あなたはふと「どうして人は“仲間”と“よそ者”を分けたがるんだろう?」と感じたことはありませんか?

例えば、学校でのクラス対立、職場での部署同士の摩擦、SNSでの派閥争い…。そこには必ずと言っていいほど「内集団(自分が属するグループ)」と「外集団(それ以外のグループ)」の心理が関わっています。

本記事では、心理学の社会的アイデンティティ理論をわかりやすく解説します。人がなぜ仲間を特別視し、時に差別や対立を生むのか。その背景にある有名な実験やモデル、そして職場や日常で活かせるヒントまで紹介します。

「人間関係がちょっとラクになる視点」を得られる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

社会的アイデンティティ理論とは?基礎を簡単に解説

社会的アイデンティティ理論(Social Identity Theory)とは、

「人は自分が所属する集団から自己イメージや自尊心を得る」という考え方です。

たとえば、

- 出身校

- 勤めている会社

- 国籍や地域

- 応援しているスポーツチーム

こうした「自分が属しているグループ」が、あなたの「自分らしさ」を形づくっています。

社会的アイデンティティ理論の定義(初心者向けに一言で)

一言でいうと、

👉 「私は誰か?」という問いに対して、“私は〇〇の一員だ”と答える心の仕組み。

この視点から、人の行動や対人関係のパターンを説明できるのがこの理論です。

提唱者タジフェルとターナーの背景(戦後の偏見研究から生まれた)

- この理論を提唱したのは 心理学者のヘンリー・タジフェルとジョン・ターナー(1970年代)。

- 背景には、第二次世界大戦後の差別や偏見の研究があります。

- 「なぜ人は“自分と違う集団”を敵視してしまうのか?」という疑問に答えるために生まれました。

なぜ今も注目されるのか(現代社会とのつながり)

この理論は、昔の学問にとどまりません。

現代でも以下のようなテーマと深くつながっています。

- SNSの炎上や分断:「自分たち vs あの人たち」という対立構造

- 会社や学校での人間関係:「うちの部署」「あのクラス」などのグループ意識

- 国際関係や政治対立:「我々の国」「他の国」という集団同士の競争

つまり、社会的アイデンティティ理論は人間関係の“見えない仕組み”を理解するカギなのです。

内集団と外集団の仕組み|人はなぜグループを分けるのか

社会的アイデンティティ理論を理解するうえで欠かせないのが、「内集団」と「外集団」という考え方です。

人は本能的に「仲間」と「それ以外」を区別し、それが人間関係や社会構造に大きな影響を与えています。

内集団とは?仲間を特別視する心理

- 内集団(ingroup)とは、自分が属しているグループのこと。

- 例:同じ学校の同級生、同じ会社の同僚、同じサッカーチームのファン。

- 人は内集団に対して「安心感」や「誇り」を感じ、自然と好意的に振る舞います。

👉 たとえば、同じ地元出身者に会うと親近感がわいたり、同じ趣味の人と意気投合したりするのは「内集団効果」です。

外集団とは?違うグループを低く見る心理

- 外集団(outgroup)とは、自分が属していないグループのこと。

- 人は外集団に対して、無意識に「よそ者」「違う存在」と感じやすい傾向があります。

- その結果、時に「偏見」や「距離感」を生みやすくなります。

👉 例えば「ライバル校」や「対戦チーム」を自然と敵視してしまう感覚は、外集団を低く見る心理の表れです。

内集団ひいきと外集団差別の具体例(学校・職場・スポーツ)

- 学校:自分のクラスや部活をひいきする一方、他クラスや他部活をライバル視する。

- 職場:「営業部 vs 開発部」のように部署間で対立する。

- スポーツ:応援チームの勝敗に強く感情移入し、ライバルチームには厳しい目を向ける。

このように、内集団を持ち上げ、外集団を低く見る行動パターンは、社会のさまざまな場面で現れます。

社会的アイデンティティ理論を支える有名なモデル・実験

社会的アイデンティティ理論を理解するには、実際に行われた有名な実験や関連モデルを知るとイメージしやすくなります。ここでは代表的な3つを紹介します。

①最小集団パラダイム|無意味な分け方でも差別は生まれる

- 提唱者:心理学者 ヘンリー・タジフェル(1971年)

- 内容:コイントスなどの無意味な基準で人を2つのグループに分けただけでも、参加者は「自分のグループを優遇する」行動をとることが分かりました。

- ポイント:差別やひいきは、必ずしも大きな違いや理由から生まれるのではなく、単なる「私たち vs 彼ら」という境界線からでも生まれる。

👉 この実験は、偏見や対立が「ごく小さなきっかけ」でも簡単に発生することを示しました。

②自己カテゴリー化理論|状況に応じて「私」か「私たち」かを切り替える

- 提唱者:ジョン・ターナー(1980年代)

- 内容:人は状況によって「個人」としてふるまうか、「集団の一員」としてふるまうかを切り替える。

- 例:

- 普段は「私は〇〇が好き」という個人の立場

- サッカー観戦中は「私たちは日本代表のサポーター」という集団の立場

- ポイント:人は常に複数のアイデンティティを持ち、場面によって「どのアイデンティティを前面に出すか」が変わる。

③社会的比較のプロセス|自分たちの価値を高めようとする動き

- 内容:人は自分の属する集団を、他の集団と比較して位置づける。

- 仕組み:

- 自分がどの集団に属するかを意識する

- 外集団と比べて「私たちの方が優れている」と感じようとする

- その結果、内集団への誇りや自己価値感が強まる

- 例:同じ大学の出身者を誇りに思ったり、会社のブランド力を自分の価値と結びつけたりする。

社会的アイデンティティ理論からわかる偏見・差別のメカニズム

社会的アイデンティティ理論は、なぜ人が偏見や差別をしてしまうのかを説明する強力なフレームワークです。ここではその心理的な仕組みを整理してみましょう。

なぜ差別や対立が起こるのか(心理的な根拠)

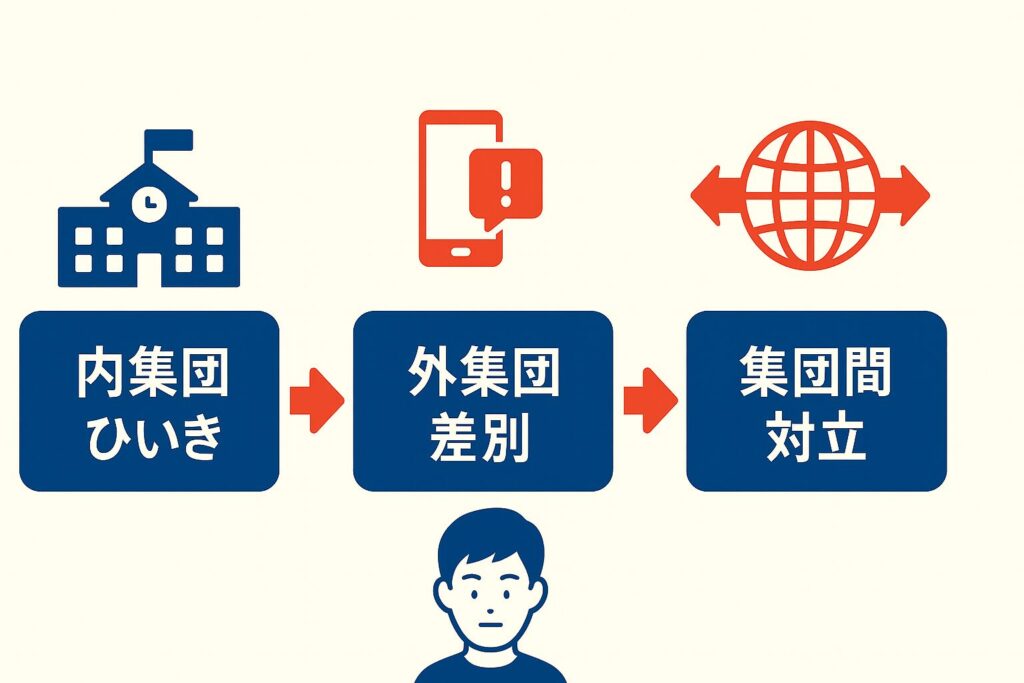

- 人は自尊心(自分を価値ある存在だと感じる気持ち)を守りたい。

- そのために「自分の集団(内集団)」を高く評価し、「他の集団(外集団)」を低く見がちになる。

- 結果として、内集団ひいき → 外集団差別 → 集団間の対立という流れが生まれる。

👉 つまり、差別は「嫌いだから起こる」のではなく、“自分を守る仕組み”の副作用でもあるのです。

現代社会での事例(国際関係・SNS・政治的分断)

この理論は、ニュースや日常の出来事とも直結しています。

- 国際関係:国や民族の違いから生じる対立やナショナリズム

- SNS:「〇〇派 vs △△派」のような分断や炎上

- 政治:「与党 vs 野党」「保守 vs リベラル」といった対立構造

👉 共通しているのは、“私たち”と“彼ら”を区別する心理が根底にあることです。

「私 vs あなた」から「私たち vs 彼ら」へ変わる心理

- 個人の争いなら「私 vs あなた」で済むはずが、集団のアイデンティティが関わると「私たち vs 彼ら」に拡大しやすい。

- 例:スポーツの試合 → 「選手同士の勝負」から「国民全体の戦い」という感覚に変わる。

- この切り替えが、対立を強めたり、感情を激しくしたりする要因になる。

社会的アイデンティティ理論の実生活での活用例

社会的アイデンティティ理論は、学問的な知識にとどまらず、日常生活やビジネスの現場で役立つヒントを与えてくれます。ここでは3つの具体的な活用場面を見てみましょう。

職場やチームビルディングでの活かし方

- 人は「自分はこのチームの一員だ」と思えたとき、モチベーションや協力意識が高まる。

- 会社や部署で「私たち」という感覚を共有すると、目標達成や離職率の低下につながる。

- 具体例:共通のスローガンや制服、イベントを活用して「内集団意識」を強める。

👉 職場の一体感を作ることは、単なる雰囲気づくりではなく心理学的に効果がある方法なのです。

学校や趣味コミュニティで居場所を感じる心理

- 学校では「クラス」「部活」「同好会」などの小さな集団が、安心感や居場所感を生み出す。

- 趣味のコミュニティでも、「同じゲームが好き」「同じアーティストを応援している」だけで一体感が生まれる。

- このつながりが、自己肯定感を高める効果を持っている。

SNSやファンダム文化に見られるアイデンティティ形成

- SNSでは「フォロワー同士」「同じハッシュタグを使う人たち」が新しい内集団になる。

- アイドルやアニメのファンダム(熱心なファン集団)は、「私たちは〇〇推し」という強い一体感を形成。

- その結果、個人のアイデンティティが“オンラインの集団”を通じて支えられる。

まとめ|社会的アイデンティティ理論を理解すれば人間関係が見えてくる

ここまで、社会的アイデンティティ理論の基本から、内集団と外集団の仕組み、さらに日常や社会での応用例まで見てきました。最後にポイントを整理しましょう。

記事全体のポイントを整理

- 社会的アイデンティティ理論:人は所属する集団から「自分らしさ」や「価値」を得る。

- 内集団と外集団:仲間をひいきし、他者を低く見やすい心理が働く。

- 有名な実験(最小集団パラダイムなど)により、理由がなくても差別や対立は生まれることが明らかになった。

- 現代社会とのつながり:SNS、政治、スポーツ、職場など、あらゆる場面に応用される。

読者がすぐに意識できる「内集団・外集団の見方」

- 「自分はなぜこの人を仲間だと思うのか?」

- 「なぜあのグループに苦手意識を持つのか?」

こうした視点を持つだけで、自分の無意識のバイアス(偏り)に気づくことができます。

偏見を減らす第一歩としての活用

- 偏見や差別を完全になくすのは難しいですが、仕組みを理解することが予防策になります。

- 「これは内集団ひいきの心理かもしれない」と意識することで、相手をよりフラットに見られるようになります。

- ビジネスや人間関係でも、相手を仲間として受け入れる工夫をすることで信頼が築きやすくなります。