「人間関係って結局“損得勘定”なのかな?」――そう感じたことはありませんか。

恋愛で「自分ばかり尽くしている気がする」、夫婦関係で「家事の負担が不公平だ」、職場で「やりがいはあるけど報われていない」、SNSで「いいね!が少なくて不安になる」…そんなモヤモヤは誰にでもあります。

この記事では、人間関係を「コスト(負担)」と「報酬(得られるメリット)」で説明する社会的交換理論をわかりやすく解説します。

恋愛・夫婦・職場・SNSなどの具体例を交えながら、関係がうまくいく仕組みや不満の正体を整理し、健全な人間関係を築くためのヒントをご紹介。

「損得で考えるなんて冷たい」と思うかもしれませんが、実は人間関係をラクにする視点なんです。

ぜひ最後まで読んで、日常の人間関係に役立ててくださいね。

社会的交換理論とは?基本的な意味と定義

社会的交換理論のシンプルな定義(初心者向け解説)

社会的交換理論とは、心理学や社会学で使われる考え方で、人間関係を「交換」=ギブアンドテイクとして理解する理論です。

簡単に言うと、私たちが誰かと関わるとき、「どれくらい得をするか、どれくらい損をするか」を無意識に計算している、という考え方です。

たとえば、

- 優しくしてくれる友人には「一緒にいると心地いい(報酬)」と感じる

- いつも頼みごとばかりされる相手には「ちょっと疲れる(コスト)」と感じる

こうした「報酬」と「コスト」のバランスで、人間関係を維持したり、離れたりするかを判断している、というのが社会的交換理論の基本です。

人間関係を「コストと報酬」で捉える仕組み

社会的交換理論では、人間関係をコスト(負担)と報酬(利益)の2つで分析します。

- コスト(負担)

・時間を取られる

・労力がかかる

・ストレスや不快感を感じる - 報酬(利益)

・愛情や信頼を得られる

・承認や評価をもらえる

・金銭的・実利的な得がある

つまり、「この人と関わることで得られる報酬」と「かかるコスト」を比べながら、私たちは人間関係を続けるかどうかを決めています。

なぜ人間関係を損得勘定で説明できるのか

「人間関係を損得で考えるなんて冷たい…」と思う人もいるかもしれません。

しかし、社会的交換理論では「損得勘定」というよりも、自然に働く心の仕組みとして捉えています。

- 友人関係が続くのは「一緒にいて楽しい(報酬)」が「気疲れ(コスト)」を上回るから

- 恋人と別れるのは「安心感や愛情(報酬)」より「ケンカや不満(コスト)」が大きくなったから

- 職場を辞めるのは「給料や安定(報酬)」より「ストレスや不公平感(コスト)」が増えてしまったから

このように、私たちは常にバランスを取ろうとしているのです。

だからこそ、この理論を理解すると「なぜ人間関係が続くのか」「なぜ関係が壊れるのか」が見えやすくなります。

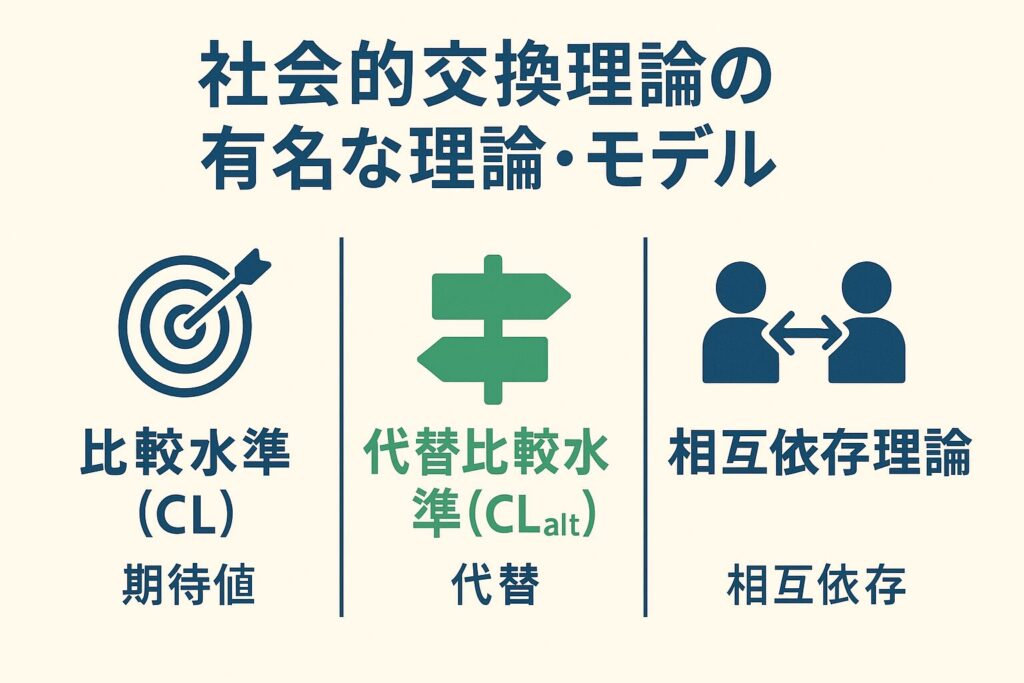

社会的交換理論の有名な理論・モデル

社会的交換理論は「コストと報酬のバランス」で人間関係を説明しますが、さらに理解を深めるためにいくつかの代表的な理論モデルが提案されています。ここでは、初心者でもわかりやすいように順番に解説します。

比較水準(CL):満足・不満を決める基準

比較水準(Comparison Level:CL)とは、人が「これくらいの見返りはあるはず」と感じている期待の基準です。

- 過去の経験

- 周囲の人の状況

- 社会的な常識

こうしたものをもとに「最低限このくらいは欲しい」と考えます。

👉 例:

- 恋人から「週1回は連絡が欲しい」と思っている人は、それ以下だと不満を感じる

- 職場で「この仕事量なら給料は○万円はあるはず」と思っていると、それを下回ると不満になる

つまり、比較水準を上回れば満足、下回れば不満になるのです。

代替比較水準(CLalt):他に良い選択肢があるかどうかで決まる心理

代替比較水準(Comparison Level for Alternatives:CLalt)は、今の関係を続けるかどうかを「他にもっと良い選択肢があるか?」で判断する考え方です。

👉 例:

- 恋人との関係に不満があっても「他に相手がいない」と思えば関係は続きやすい

- 職場に不満があっても「転職先がない」と思えば働き続ける

- 逆に「もっと良い選択肢がある」と思えば、関係を解消したり環境を変えたりする

このように、代替比較水準は「乗り換え心理」を説明する重要な要素です。

相互依存理論:お互いの選択が相手に影響する仕組み

相互依存理論(Interdependence Theory)は、人間関係は一方的ではなく、お互いの行動や選択が影響し合うという考え方です。

👉 例:

- 恋人が優しく接してくれると、相手も自然に優しくなり、関係が良好になる

- 職場で上司が信頼を示せば、部下も信頼を返し、良い関係が築ける

つまり、「相手にどう接するか」が相手の反応を変え、結果的に関係の質を決めるのです。

公平理論や互恵性の原理との違い

社会的交換理論とよく比較されるのが公平理論や互恵性の原理です。

- 公平理論(アダムス):

→ 「自分の努力と成果が、他人と比べて公平かどうか」で満足度が決まる。 - 互恵性(返報性)の原理(グールドナー):

→ 「してもらったらお返しをする」という社会的ルール。

これらは社会的交換理論を補強する考え方で、特に「不満や不公平感がなぜ生まれるのか」を理解するうえで役立ちます。

👉 まとめると、社会的交換理論には「基礎の考え方」に加えて、

- 比較水準(CL):期待基準

- 代替比較水準(CLalt):他の選択肢との比較

- 相互依存理論:お互いの行動の影響

といったモデルがあり、人間関係の「続ける/やめる」「満足/不満」の判断をより具体的に説明できます。

社会的交換理論を恋愛や夫婦関係で考える

社会的交換理論は、特に恋愛や夫婦関係の心理を理解するのに役立ちます。

恋人同士や夫婦は「愛情や安心感」という報酬と、「不満やストレス」というコストのバランスの中で関係を続けるかどうかを判断しているのです。

恋愛が長続きする「コストと報酬」のバランス

恋愛関係は、楽しい時間や愛情といった報酬が多ければ多いほど続きやすい関係になります。

逆に、ケンカや束縛などのコストが増えると、不満がたまりやすくなります。

👉 例:

- 「一緒にいて安心できる」「話していると楽しい」という報酬が多ければ、多少の不満があっても関係は長続きする。

- 反対に「連絡が遅い」「すぐ怒る」といったコストが重なると、愛情があっても別れを考えるきっかけになる。

つまり恋愛の継続は、報酬がコストを上回っているかどうかに大きく左右されます。

夫婦関係における公平性の心理

夫婦関係では、恋愛以上に「公平性」が重要になります。

家事や育児、経済的な負担などが偏ると「自分ばかり損をしている」という感覚になり、不満が高まります。

👉 例:

- どちらか一方が家事や子育てを一方的に担っていると、「コストが大きすぎる」と感じて関係が悪化しやすい。

- 一方で、役割分担が納得できる形で取れていれば「お互い様」という気持ちが強まり、夫婦関係は安定しやすい。

公平性を保つことは、夫婦関係を長続きさせるカギと言えるのです。

別れや離婚を決断する「代替比較水準」の働き

恋愛や夫婦関係で別れや離婚を考えるときには、代替比較水準(CLalt)が大きく影響します。

👉 例:

- 「他にもっと良い相手がいるかもしれない」と考えると、現在の不満が強調され、別れを選びやすくなる。

- 「今の関係より良い選択肢はない」と思えば、多少の不満があっても関係を続ける。

つまり、他の選択肢があるかどうかは、恋愛や夫婦関係の継続を決める大きな要素になります。

👉 恋愛や夫婦関係を社会的交換理論で見ると、

- コストと報酬のバランス

- 公平性の有無

- 他の選択肢との比較

が、関係の満足度や継続を左右していることが分かります。

職場の人間関係と社会的交換理論

社会的交換理論は、職場の人間関係を理解する上でも有効です。

上司と部下、同僚同士、会社と従業員の関係も「コストと報酬」のバランスで成り立っており、それが信頼関係や離職率に大きく影響します。

上司と部下の信頼関係と報酬のバランス

職場での人間関係は、単なる給料や待遇だけでなく、信頼や承認といった心理的な報酬も大きな意味を持ちます。

👉 例:

- 上司が「仕事を任せる」「感謝を伝える」といった報酬を与えると、部下はモチベーションを高めやすい。

- 逆に、成果を認めてもらえない、理不尽な叱責ばかり受けると「コストが高すぎる」と感じ、信頼関係が崩れる。

お金+心理的報酬の両立が、職場の健全な関係に欠かせません。

やりがい搾取・不公平感が生まれる心理的メカニズム

近年よく耳にする「やりがい搾取」も、社会的交換理論で説明できます。

- コスト=長時間労働、過大な責任

- 報酬=「やりがい」「感謝される経験」

長時間労働や過大な責任といった大きなコストを背負っているのに、その見返りが「やりがい」や「感謝される経験」といった抽象的な報酬しか与えられないケースが続くと、「本当は損しているのに、やりがいでごまかされている」と感じるようになります。

また、同じ職場で「自分は努力しているのに、他の人の方が評価されている」と感じると、不公平感が強まり、ストレスの大きな原因になります。

職場の離職理由を社会的交換理論で読み解く

従業員が会社を辞める理由の多くは、実は「報酬とコストのバランス」が崩れていることにあります。

👉 具体例:

- 給料が労働時間に見合わない(報酬<コスト)

- 人間関係のストレスが大きい(心理的コスト>心理的報酬)

- 「この職場よりも条件の良い職場がある」と感じる(代替比較水準の影響)

つまり、離職は単なる「お金の問題」ではなく、心理的な報酬とコストの総合判断によって決まるのです。

👉 職場における社会的交換理論のポイントは、

- 給与や待遇だけでなく心理的な報酬(信頼・承認)も重視すること

- 公平性が崩れると不満が高まること

- 離職は「代替比較水準」に強く影響されること

この3つを理解しておくと、組織や個人の人間関係改善に役立ちます。

SNSと社会的交換理論|「いいね!」が報酬になる心理

現代の人間関係は、リアルな場だけでなくSNS上の交流にも大きく影響されています。

社会的交換理論の視点から見ると、SNSの「いいね!」や「フォロワー数」も立派な報酬として機能しており、それにかかる投稿の手間や不安がコストにあたります。

SNS承認欲求と社会的交換理論の関係

SNSでは、投稿に対して反応が返ってくることが承認欲求を満たす報酬になります。

特に「いいね!」や「コメント」は、自分の存在を認めてもらえた証として強い満足感を与えます。

👉 例:

- 写真に多くの「いいね!」がつくと「自分は受け入れられている」と感じる

- コメントで褒められると「自己価値を高められた」と感じる

一方、反応が少なければ「報酬が足りない」と感じ、不安や孤独感(コスト)が強まります。

「投稿コスト」と「いいね!の報酬」のバランス

SNS活動には見えない投稿コストがあります。

- 投稿を考える時間

- 写真や文章を用意する労力

- 炎上や批判を受けるリスク

こうしたコストに対して、「いいね!」「フォロワー増加」「情報拡散」といった報酬が十分に得られると、「SNSを続けたい」と感じます。

逆にコストが報酬を上回ると「SNS疲れ」が起こりやすくなります。

SNS疲れや人間関係ストレスが起こる理由

社会的交換理論の観点から見ると、SNS疲れは「コスト>報酬」の状態です。

👉 具体的には:

- 反応が少なく「報酬が足りない」と感じる

- ネガティブコメントが増えて「心理的コスト」が重くなる

- 比較意識が強まり「他人と比べて自分は損をしている」と感じる

その結果、SNSが本来の「楽しみ」ではなく「ストレス源」となり、やめたくなるのです。

👉 まとめると、SNSにおける社会的交換理論の視点は、

- 「いいね!」やフォロワー数は報酬

- 投稿や不安はコスト

- バランスが崩れるとSNS疲れが起こる

という仕組みです。

SNSで健全に活動するには、「コストを下げる工夫」や「報酬を過度に求めない姿勢」が大切だといえます。

社会的交換理論の有名研究と人物

社会的交換理論は、複数の研究者によって基盤が築かれ、発展してきました。ここでは、その流れを理解するために主要な人物と研究を整理します。

ジョージ・ホマンズ(社会的交換理論の提唱者)

ジョージ・ホマンズ(George Homans)は、1958年に社会的交換理論を提唱した社会学者です。

彼は、人間関係を「報酬とコストのやり取り」として説明しました。

人が他者と関わるのは「できるだけ多くの報酬を得て、できるだけコストを減らしたい」という自然な動機によると考えたのです。

👉 例:

- 親切な行動をすれば「感謝」や「信頼」という報酬が返ってくる

- 逆に、冷たい態度を取れば「避けられる」というコストが発生する

ホマンズの理論は、人間関係を「交換」として捉える基盤となりました。

ジョン・シボー & ハロルド・ケリー(比較水準・相互依存理論)

ジョン・シボー(John Thibaut)とハロルド・ケリー(Harold Kelley)は、社会的交換理論をさらに発展させました。

彼らが提案したのが、

- 比較水準(CL):満足・不満を決める基準

- 代替比較水準(CLalt):他の選択肢と比べて関係を続けるかどうかの判断

- 相互依存理論:お互いの行動が相手に影響する仕組み

これらのモデルによって、恋愛や夫婦関係、職場など、より現実的な人間関係の理解が可能になりました。

ピーター・ブラウ(組織・社会全体に応用)

ピーター・ブラウ(Peter Blau)は、社会的交換理論を「社会制度や組織」全体に広げました。

- 個人間のやり取りだけでなく、会社・団体・社会構造のレベルでも「交換」が起きる

- 例:会社と社員の関係(給料・福利厚生 ↔ 労働・忠誠心)

- 社会制度そのものも「交換のバランス」で維持される

ブラウの視点は、社会的交換理論を個人関係から社会全体の関係性へ拡張した重要な研究です。

👉 まとめると、

- ホマンズ:基本理論を提唱

- シボー&ケリー:比較水準や相互依存理論で発展

- ブラウ:組織・社会全体に応用

このように理論は段階的に広がり、今でも人間関係の理解に欠かせない枠組みとなっています。

社会的交換理論に関連する研究とモデル

社会的交換理論は「人間関係をコストと報酬の交換で説明する」という基盤を持っていますが、その後、さまざまな研究者が理論を発展させました。ここでは、特に有名な関連モデルを紹介します。

ウリエル & エドナ・フォア(資源理論:人間関係の6資源)

ウリエル・フォアとエドナ・フォアは、人間関係で交換されるものを6つの「資源」に分類しました。

これを資源理論(Resource Theory)と呼びます。

- 愛情:好意・優しさ・親密さ

- お金:金銭的な見返り

- モノ(有形資産):プレゼント・物質的な所有物

- 情報:知識・アドバイス・役立つ情報

- 地位(評価・承認):称賛・社会的な評価

- サービス(行為):助け・サポート・労働

👉 例:

恋人に「愛情(資源)」を与え、相手から「承認(資源)」を得る。

職場で「労働(資源)」を提供し、会社から「お金(資源)」を得る。

このように、人間関係はどの資源をどのように交換しているかで質が変わる、と説明できるのです。

ジョン・アダムス(公平理論:投入と成果のバランス)

ジョン・アダムスは、公平理論(Equity Theory)を提唱しました。

これは「自分の努力(投入)と成果(報酬)が、他人と比べて公平かどうか」で満足度が決まるという考え方です。

👉 例:

- 職場で「自分と同じ仕事をしているのに、同僚の方が給料が高い」と感じれば不公平感が生まれる。

- 恋愛で「自分ばかり尽くしているのに、相手が返してくれない」と感じると不満が募る。

公平理論は、人間関係における「不満や不公平感の原因」を理解するのに役立ちます。

アルヴィン・グールドナー(互恵性の規範:お返しの原理)

アルヴィン・グールドナーは、互恵性(返報性)の原理(Norm of Reciprocity)を提唱しました。

これは「人から何かをしてもらったら、自分もお返しをするべきだ」という社会的ルールです。

👉 例:

- プレゼントをもらったらお返しをする

- 助けてもらったら「ありがとう」と返す

- 食事を奢ってもらったら、次は自分が奢ろうと考える

この「お返しの心理」は、人間関係を円滑に保つ基本的な仕組みであり、社会的交換理論を支える重要な考え方です。

互恵性の原理(norm of reciprocity)=返報性の原理で、ほぼ同じものを指します。ただし、使われ方や文脈に少し違いがあります。

🔹互恵性の原理(norm of reciprocity)

- 社会学者 アルヴィン・グールドナー が1960年代に提唱した概念

- 「人から何かを受け取ったら、何らかの形で返さなければならない」という社会的ルール・規範を指す

- 社会規範としての側面が強く、「お返しをしないと関係が壊れる」という社会全体の秩序に結びつく

🔹返報性の原理(principle of reciprocity)

- 心理学やマーケティング分野でよく使われる表現

- 「好意には好意で返す」「ギブすればテイクが返ってくる」という人間の基本的心理を説明する

- DMのサンプルや試供品を配るマーケティング手法などに応用される

✅違いをまとめると

- 互恵性の原理 → 社会学的な言葉(社会的ルール、規範としての「お返し」)

- 返報性の原理 → 心理学・ビジネスで使われる言葉(人の心の働きとしての「お返し」)

👉 日本語だと文脈によって使い分けますが、中身はほぼ同じ概念です。

👉 まとめると、

- フォア夫妻(資源理論):人間関係を6種類の資源の交換として説明

- アダムス(公平理論):公平性の有無で満足度が決まる

- グールドナー(互恵性の規範):お返しをしようとする社会的ルール

これらの関連モデルを理解することで、社会的交換理論の「実生活への応用力」がさらに広がります。

社会的交換理論とGive & Takeの違い

社会的交換理論はよく「ギブアンドテイク(Give & Take)」と混同されます。

どちらも「人間関係を与えること・受け取ることのバランスで説明する」点は共通していますが、意味合いや使われ方には明確な違いがあります。

社会的交換理論は学問的・分析的な枠組み

社会的交換理論は、心理学や社会学の中で提唱された学問的な理論です。

特徴は、人間関係を「コスト(負担)と報酬(利益)の計算」で説明する点にあります。

👉 例:

- 職場で「給料(報酬)」と「残業の多さ(コスト)」を比べて、働き続けるかどうかを決める

- 恋愛で「安心感(報酬)」と「束縛のストレス(コスト)」を比べて、関係を続けるか判断する

つまり社会的交換理論は、「人間関係がどう成立し、どう崩れるか」を体系的に分析する学問的な枠組みです。

Give & Takeは実生活やビジネスでの応用的な考え方

一方で「ギブアンドテイク」は、日常的に使われる言葉やビジネス書のコンセプトです。

特に有名なのは、アダム・グラントの著書『GIVE & TAKE』で紹介された3タイプの人間像です。

- ギバー(Giver):惜しみなく与える人

- テイカー(Taker):自分が得ることを優先する人

- マッチャー(Matcher):与えることと受け取ることのバランスを取る人

このように、ギブアンドテイクは「実生活やビジネスでどう行動すべきか」という実践的な指針として使われます。

両者の共通点と違いを比較(損得勘定 vs 実用概念)

両者をまとめると以下のようになります。

| 項目 | 社会的交換理論 | Give & Take |

|---|---|---|

| 性質 | 学問的・理論的 | 実生活・ビジネス的 |

| 視点 | コストと報酬の分析 | 人間の行動スタイル |

| 目的 | 人間関係を理解・説明する | 人間関係を築く・成功するための実践指針 |

| 共通点 | 与える・受け取るのバランスを重視 | 与える・受け取るのバランスを重視 |

👉 つまり、

- 社会的交換理論=人間関係を「損得勘定」で分析する理論

- Give & Take=その考え方を日常やビジネスに応用した実用的な考え方

と位置づけられます。

社会的交換理論の活用事例と実生活への応用

社会的交換理論は学術的な理論ですが、私たちの日常生活のあらゆる場面で応用できます。

恋愛や友人関係、職場、SNSなどで「なぜ人間関係が心地よいのか、あるいは疲れるのか」を見直すヒントになります。

友人関係での「ギブアンドテイク」の見直し方

友人関係もまた、報酬とコストのバランスで維持されています。

- 報酬の例:楽しい会話、安心感、相談に乗ってもらえる

- コストの例:時間を奪われる、一方的に愚痴を聞かされる

👉 もし「コストばかり大きい」と感じるなら、その関係を見直すサインかもしれません。

逆に「お互いに支え合えている」と思える関係は長続きしやすいのです。

恋愛・夫婦関係での公平性を保つ工夫

恋人や夫婦の関係では「公平感」がとても大切です。

どちらかが一方的に尽くしていると、「自分ばかり損をしている」と感じ、関係が崩れやすくなります。

👉 公平性を保つ工夫:

- 家事やお金の負担をできるだけ均等にする

- 感謝の言葉をお互いに伝える

- 相手の努力や貢献を「見える化」して評価する

小さな工夫でも、お互い様の気持ちが育ち、関係が安定しやすくなります。

職場やSNSの人間関係を健全にするヒント

職場やSNSの関係も、社会的交換理論で考えると改善のヒントが見えます。

- 職場:

・職場の人間関係における「承認」や「信頼」も、重要な報酬の一つとして意識する

・不公平な負担が続くときは「報酬とのバランス」を見直す - SNS:

・「いいね!」は報酬だが、過度に求めるとコストが増える

・投稿の労力(コスト)と楽しさ(報酬)が釣り合うようにする

👉 まとめると、社会的交換理論は「損得勘定で人間関係を見る冷たい理論」ではなく、

人間関係を健全に保つためのチェックリストのような役割を果たしてくれるのです。

まとめ|社会的交換理論を知ると人間関係が見えてくる

社会的交換理論は「人間関係を損得勘定で理解する心理学的な枠組み」です。

冷たい考え方のように聞こえるかもしれませんが、実際には「なぜ人間関係が心地よいのか、なぜストレスになるのか」を理解するための強力なツールになります。

人間関係を損得勘定で考えることのメリットと注意点

- メリット

・関係の良し悪しを客観的に見直せる

・ストレスが「なぜ起きているのか」を整理できる

・改善策を考えやすくなる

- 注意点

・あまりに「損得」だけで考えると、感情的なつながりを軽視してしまう危険がある

・「お互い様」の気持ちも忘れないことが大切

恋愛・職場・SNSなど日常での活用ポイント

- 恋愛・夫婦関係:報酬(愛情・安心)とコスト(不満・負担)のバランスを意識

- 職場:公平性や承認が欠けると不満がたまるので、対話や改善を図る

- SNS:「いいね!」を報酬として捉えすぎない。投稿の楽しさを大切にする

👉 それぞれの場面で「報酬とコストの見直し」を意識することで、人間関係の健全さを保ちやすくなります。

公平性と信頼を意識すると人間関係は健全になる

社会的交換理論を実生活に取り入れるときのキーワードは、公平性と信頼です。

- 公平性 → 「自分ばかり損していないか」「相手も満足できているか」を確認する

- 信頼 → 一時的に損をしても、長期的に報酬が返ってくると考えられる関係を築く

この2つを意識することで、人間関係はより持続的で健全なものになります。

👉 まとめると、社会的交換理論は「冷たい損得勘定の理論」ではなく、

人間関係のバランスを見直す実用的な視点です。

恋愛・夫婦関係、職場、SNSなど、あらゆる場面で応用できる知恵として、ぜひ生活に活かしてみてください。