「なぜ自分はこんなに寂しさを感じるんだろう?」そんな疑問を抱いたことはありませんか?

✅ 家族や友人といてもどこか満たされない

✅ SNSで「いいね」が気になって落ち着かない

✅ 一人は気楽だけど、孤独感に不安を覚える

これらはすべて、マズローの欲求5段階説でいう「社会的欲求(人とのつながりを求める心)」に関係しています。この記事では、社会的欲求の意味や位置づけ、心理学の理論(ERG理論・自己決定理論など)、家庭・職場・SNSでの具体例、さらに「孤独」との関係までわかりやすく解説します。

読んだ後には、「自分にとって心地よいつながり方」が見えてくるはず。ぜひ最後まで読んでくださいね。

社会的欲求とは?基本的な意味と定義

社会的欲求のシンプルな定義(人とのつながりを求める心)

社会的欲求とは、人とつながりたい・受け入れられたいと願う心の働きです。

たとえば「友達と一緒にいたい」「家族に愛されたい」「仲間の一員として認められたい」といった思いがこれにあたります。

私たちは一人で生きることができない存在であり、この「つながりを求める欲求」は人間らしさを支える基本要素です。

社会的欲求と所属欲求・愛情欲求の関係

マズローの理論では、社会的欲求は「所属欲求」や「愛情欲求」と呼ばれることもあります。

これは「仲間に入りたい」「大切にされたい」という心の動きです。

学校での友人関係、職場でのチームワーク、家庭での安心感など、どの場面でも共通して現れます。

つまり、社会的欲求は 「人と人をつなぐ接着剤」 のような役割を果たしています。

承認欲求との違いをわかりやすく整理

社会的欲求とよく混同されるのが承認欲求です。

違いを整理すると以下のようになります。

| 欲求の種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 社会的欲求 | つながりや愛情を求める | 友達と遊びたい、家族に安心感を持ちたい |

| 承認欲求 | 他者から評価や尊敬を得たい | 褒められたい、役立つ存在と思われたい |

👉 ポイントは、社会的欲求は「つながりそのもの」、承認欲求は「つながりの中での評価」に焦点があるという違いです。

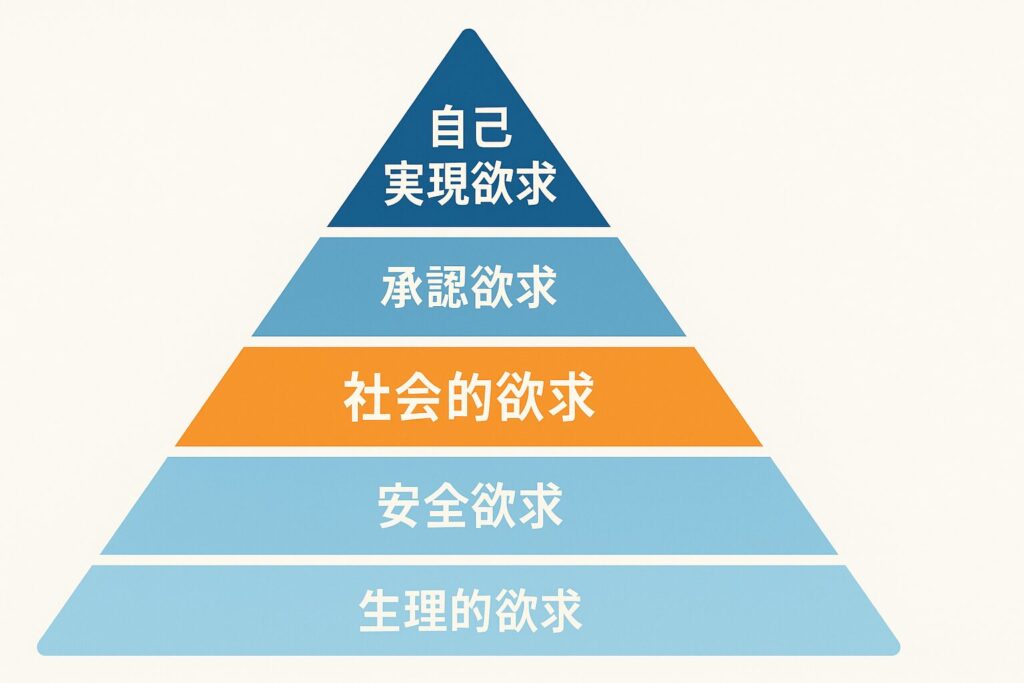

マズローの欲求5段階説における社会的欲求の位置づけ

欲求5段階説の全体像をピラミッド図で理解する

心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5つの段階に分けて整理しました。

これは「欲求段階説」と呼ばれ、ピラミッド型で表現されます。

- 生理的欲求(食事・睡眠など生きるために必要な基本的欲求)

- 安全欲求(安心して暮らすための住居・健康・安定収入など)

- 社会的欲求(仲間・友情・愛情・家族との絆)

- 承認欲求(他者からの尊敬・評価・達成感)

- 自己実現欲求(自分の可能性を最大限に発揮したい願い)

この中で、社会的欲求は第3段階に位置づけられており、基本的な生活の安定が整った後に強く現れると考えられています。

第3段階「社会的欲求」が果たす役割

社会的欲求は、人間が「一人ではなく仲間とともに生きる」ための架け橋です。

この段階が満たされることで、人は安心感を持ち、承認欲求や自己実現欲求へと進む準備が整います。

例を挙げると:

- 子どもが学校で友達をつくる → 学習意欲が高まる

- 社会人がチームに受け入れられる → モチベーションが安定する

👉 つまり、社会的欲求は「人間関係の土台」として、次の成長ステップを支える役割を果たしています。

下位(安全欲求)・上位(承認欲求)とのつながり

社会的欲求は、上下の欲求とも密接に関わっています。

- 安全欲求 → 社会的欲求

安全で安心できる環境があるからこそ、人は「仲間と関わろう」と思える。

例:戦争や災害時にはまず安全を優先し、人間関係に意識を向けにくくなる。 - 社会的欲求 → 承認欲求

仲間とのつながりができると、その中で「認められたい」「評価されたい」という承認欲求が芽生える。

例:部活で友達ができた後に、レギュラーに選ばれたいと望むようになる。

👉 このように、社会的欲求は下位の安定と上位の成長をつなぐハブとして機能しているのです。

社会的欲求を説明する心理学の有名な理論・モデル

マズロー以外の代表理論:ERG理論・自己決定理論

- ERG理論(アルダーファー)

マズローの5段階説を3つに整理したもので、Existence(存在欲求)・Relatedness(関係欲求)・Growth(成長欲求)に分けます。

このうち 「関係欲求」=社会的欲求 にあたり、人とのつながりを重視する心を指します。マズローより柔軟で、同時並行的に欲求が現れるとされるのが特徴です。 - 自己決定理論(デシ&ライアン)

人間が成長するために欠かせない基本的欲求を 自律性・有能感・関係性 の3つとした理論。

この中の「関係性の欲求」は社会的欲求に重なり、「人との絆」が満たされることでやる気や幸福感が高まると説明されています。

社会的アイデンティティ理論:所属と自尊心の関係

社会心理学者ヘンリー・タジフェルらが提唱した理論。

人は自分が属するグループを通して「自分はこういう人間だ」というアイデンティティを持ちます。

- 例:会社の一員、スポーツチームの仲間、同じ趣味のコミュニティ

- グループに所属し、価値ある一員だと感じることが 自尊心(自分を肯定する力) を支える

👉 この理論からも「社会的欲求は自己評価や自信の源」といえます。

愛着理論:幼少期の絆が社会的欲求に与える影響

発達心理学者ジョン・ボウルビィが提唱。

赤ちゃんは養育者(母親など)との安定した関係(愛着)を築くことで「安心の基地」を得ます。

この経験がその後の人間関係の基盤となり、大人になっても「信頼できる人とつながりたい」という社会的欲求に影響を与えます。

- 安定した愛着 → 人を信じ、良好な関係を築きやすい

- 不安定な愛着 → 孤独や拒絶への不安が強まりやすい

👉 愛着理論は、社会的欲求のルーツは幼少期の絆にあることを示しているのです。

社会的欲求の具体例|家庭・職場・SNSでどう表れる?

家庭や友人関係での安心感・絆

家庭や友人関係は、社会的欲求がもっとも分かりやすく表れる場です。

- 家族に「大切にされている」と感じること

- 友達に「悩みを話せる」と思えること

こうした安心感や絆は、心の安定に直結します。

逆に「家族に無視される」「友人に裏切られる」といった経験は、社会的欲求が満たされない典型的な例になります。

職場でのチームワークや帰属意識

職場でも「一人のメンバーとして認められたい」という社会的欲求が強く働きます。

- チームの一員として協力できる

- 上司や同僚から信頼される

- 自分の役割が組織の中で意味を持つ

こうした体験はモチベーションを高め、「この職場に属している」という帰属意識を生みます。

逆に孤立した状態では、ストレスや離職につながりやすくなります。

SNSでの「いいね」やフォロワーとの関係

現代ではSNSも社会的欲求を満たす重要な場になっています。

- 「いいね」やコメントをもらうことで「受け入れられている」と感じる

- 共通の趣味や価値観を持つ人とつながれる

ただし、SNSのつながりは量が多くても質が伴わない場合があります。

「フォロワーは多いけど本音を話せる人がいない」となると、社会的欲求は満たされにくく、逆に孤独感が強まることもあります。

社会的欲求が満たされないとどうなる?孤独・不安との関係

孤独感・孤立感が心身に与える影響

社会的欲求が満たされないと、人は孤独感や孤立感を抱きやすくなります。

この状態が長く続くと、次のような影響が出ることが研究で示されています。

- 身体的な影響

- ストレスホルモンの増加

- 免疫力の低下

- 睡眠の質の悪化

- 心理的な影響

- 不安や抑うつ症状が強まる

- 「自分は受け入れられていない」という自己否定感

- 他者への不信感

自分で選んだ孤独(ソリチュード)と望まない孤独(ロンリネス)

孤独にはポジティブなものとネガティブなものの2種類があります。

- ソリチュード(選んだ孤独)

- 自分の意思で一人になる時間

- 創造性や集中力を高める

- 内省やリフレッシュの機会になる

- 例:読書・散歩・趣味に没頭する時間

- ロンリネス(望まない孤独)

- 本当は人とつながりたいのに、満たされない状態

- 孤立感・疎外感が強まり、心身に悪影響を与える

- 例:人混みにいても「誰も自分を理解していない」と感じる状態

👉 同じ「一人」でも、主体的かどうかによって意味が大きく変わります。

孤独を和らげるためにできる工夫

社会的欲求が満たされないときは、次の工夫で孤独を軽減できます。

- 孤独をリフレーミングする

「一人=寂しい」ではなく「一人=創造や休息のチャンス」と意味づける - 自分との対話時間をつくる

日記やマインドフルネスで、孤独をポジティブに活用する - 少人数でも安心して話せる関係を持つ

ストレス発散や心の安定を感じる - コミュニティに参加する

趣味・学び・ボランティアなど、所属感を得られる場に身を置く

社会的欲求の個人差|孤独耐性が強い人と弱い人

人は誰しも社会的欲求を持っていますが、「どの程度それを強く感じるか」には個人差があります。

ここでは、性格や文化、価値観の違いから見える「孤独耐性」の差について解説します。

性格(外向性・内向性)による違い

- 外向的な人

- 人との交流からエネルギーを得やすい

- 多くの人と接することで安心感を得る

- 孤独に弱く、孤立するとストレスを感じやすい

- 内向的な人

- 一人の時間から回復する傾向がある

- 少人数の深い関係で満足できる

- 一人で過ごすことを苦にしにくく、孤独耐性が高い

👉 性格はあくまで傾向であり、「内向的だから友達が不要」というわけではありません。

文化や環境による差(集団主義 vs 個人主義)

- 集団主義文化(例:日本やアジアの一部)

- 周囲との調和や所属感が重視される

- 集団から外れると強い不安を感じやすい

- 個人主義文化(例:欧米諸国)

- 個人の自由や独立が尊重される

- 一人でいることをネガティブに捉えにくい

👉 環境によって「孤独=悪いこと」か「自然なこと」かの解釈が変わるのです。

「仲間が多い派」と「少数で深いつながり派」

社会的欲求の満たし方にもタイプがあります。

- 仲間が多い派

- 人脈や交流の広さに安心感を得る

- パーティーやイベントに参加してエネルギーを得る

- 少数で深いつながり派

- 信頼できる1〜2人との関係で十分満たされる

- 広い交流より「安心できる絆」を優先する

👉 どちらが正しいというわけではなく、自分に合った形で社会的欲求を満たすことが大切です。

まとめ|社会的欲求を理解して人間関係や自己成長に活かそう

社会的欲求は、単に「寂しさを避けたい」という本能ではなく、人が安心して生き、成長するための土台です。

ここまで見てきた内容を整理すると、次のようにまとめられます。

社会的欲求を満たすことは自己実現への土台

- マズローの欲求5段階説でいう「社会的欲求」は、第3段階に位置する重要な要素

- 安全や生理的欲求が満たされた後、人は「つながり」を求める

- 人とのつながりが安定すると、承認欲求や自己実現に挑戦しやすくなる

孤独回避だけでなく「生きがい」につながる

- 社会的欲求は「孤独を避けるため」だけのものではない

- 家族・友人・仲間とのつながりが、人生の意味や喜び(生きがい)を支える

- SNSの「いいね」やコミュニティ活動も、その現代的な表れといえる

日常や仕事での小さな工夫から始めよう

- 自分に合った形の人間関係を意識する

- 趣味や学びのコミュニティに参加して「所属感」を得る

- 一人の時間を「孤独」ではなく「リフレッシュ」として活用する

- 職場では、チームワークや感謝の言葉でつながりを育む

👉 社会的欲求を理解し、自分に合った形で満たしていくことで、心の安定だけでなく、長期的な自己成長や幸福感につながります。