「選択肢が多すぎて、いつも迷ってしまう…」そんな経験はありませんか?

メニューを見ても決められない、買い物で後悔する、SNSで他人の選択を見てモヤモヤする──それは脳の仕組みによるものなんです。

本記事では、心理学でいう「選択のパラドックス」(選択肢が多いと幸福度が下がる現象)をもとに、なぜ人は迷うのか、どうすれば後悔しない選び方ができるのかを解説します。

あわせて、「認知負荷(情報の処理疲れ)」や「決定疲労」などの心理メカニズム、そして今日からできる“選択肢を減らして満足度を上げるコツ”も紹介。

「選ぶこと」に疲れたあなたが、少ない選択で自由を取り戻すヒントがきっと見つかります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

選択肢が多いと迷う心理とは?「選択のパラドックス」とは何か

「選択肢が多いのはいいこと」と、私たちはつい思ってしまいます。

ところが実際には、選択肢が多いほど人は迷い、満足しにくくなる──。

この逆説的な現象を「選択のパラドックス(The Paradox of Choice)」と呼びます。

🔹「選択のパラドックス」の基本定義と意味

「選択のパラドックス」とは、心理学者バリー・シュワルツ(Barry Schwartz)が2004年に提唱した考え方です。

彼は著書『The Paradox of Choice ― Why More Is Less』の中で、次のように述べました。

「私たちは“自由に選べること”を望んでいるが、選択肢が増えすぎると、むしろ不幸になる。」

つまり、選択肢が多いことが必ずしも幸福や満足につながらないというのが、この理論の核心です。

🔹自由が増えると満足が減る?バリー・シュワルツの主張

シュワルツは、現代社会の「自由・多様性・選択肢の拡大」がかえって人々の幸福度を下げていると指摘しました。

なぜなら、選択肢が増えると次のような心理が生まれるからです。

- 「他にもっと良い選択があったかもしれない」という後悔の増加

- 「失敗したくない」という決断のプレッシャー

- 「選べなかったもの」への喪失感

たとえば、スーパーで10種類のドレッシングを見たとき、選んだ1本より「他のほうが良かったかも…」と感じてしまう。

これがまさに選択のパラドックスの典型です。

🔹最大化志向と満足化志向の違い(Maximizer vs Satisficer)

シュワルツは、人の意思決定スタイルを2つに分けています。

| タイプ | 特徴 | 心の傾向 |

|---|---|---|

| 最大化志向(Maximizer) | 常に「最善の選択」を探す | 後悔しやすく、満足しにくい |

| 満足化志向(Satisficer) | 「十分に良い選択」で満足できる | 精神的に安定しやすい |

最大化志向の人は、比較・検討を繰り返して疲弊し、後からも「あっちの方が良かったかも」と考え続けます。

一方、満足化志向の人は「これで十分」と決断し、心のエネルギーを他のことに使えるのです。

🔹選択肢の多さが生む“心理的コスト”とは

選択肢が多いと、脳は次のような心理的負担(認知コスト)を感じます。

- 比較に時間と集中力が奪われる

- 失敗への恐れが強くなる

- 選択の結果に対して責任を感じやすくなる

この「責任の重さ」も、実は見逃せないポイントです。

たとえば「自分で選んだのに失敗した」と思うと、他人や環境のせいにできず、自責の念や後悔が大きくなります。

💬まとめ

選択肢が多いと、表面的には「自由に選べる」と感じても、

実際には「比較」「迷い」「後悔」という見えないストレスが増えていきます。

つまり、選択肢が増えるほど自由になれるように見えて、実際は“迷い”も増えてしまうのです。

選択肢が多い現代社会では、「何を選ぶか」よりも「どう選ぶか」が幸福を左右します。

なぜ選択肢が多いと決められない?脳と心理のメカニズム

「どれも良さそうで決められない…」

この“迷いの正体”には、実は脳と心理のしくみが深く関係しています。

人間の脳は、もともと複雑な情報処理に向いていないため、選択肢が増えるほどエネルギーを消耗し、判断力が低下していくのです。

ここでは、「認知負荷理論」「決定疲労」「後悔理論」という3つの心理学的視点から、そのメカニズムを解説します。

🔹「認知負荷理論」から見る:情報が多いと脳が疲れる理由

認知負荷理論(Cognitive Load Theory)とは、人間の脳が処理できる情報量には限界があるという考え方です。

脳には「ワーキングメモリ(作業記憶)」という一時的な情報処理の容量があり、ここに同時に多くの情報が入ると“処理渋滞”が起きます。

たとえば、

- 10種類のパソコンをスペック・価格・口コミで比較する

- 複数の候補を同時に考え続ける

こうした状況では、脳が過負荷になり、思考が止まってしまうのです。

👉 結果:

- 判断が遅くなる

- 重要でない要素に目が行く

- 「考えすぎて決められない」状態になる

つまり、選択肢が多いほど脳の“認知負荷”が上がり、行動が止まるというわけです。

🔹「決定疲労(Decision Fatigue)」とは?判断を重ねると意志が弱る

次に、決定疲労(Decision Fatigue)という現象があります。

これは「判断や選択を繰り返すほど、脳のエネルギーが消耗して決断の質が落ちる」ことを指します。

たとえば、有名な実験では、裁判官の仮釈放判断の時間帯に注目したところ、

- 午前中は仮釈放率が高い

- 午後や疲労時には大幅に低下する

という結果が出ました。

つまり、同じ人間でも、判断を重ねると“安全な選択=何もしない”を選びやすくなるのです。

これは日常でもよく起こります。

仕事で選択を繰り返した後に「夕飯どうしよう?」と考えるのが面倒になる──これも決定疲労です。

🔹「後悔理論(Regret Theory)」:後悔を避けるために選べなくなる

さらに、「選べない」背景には後悔を予期する心理もあります。

これを説明するのが、経済心理学で有名な後悔理論(Regret Theory)です。

人は意思決定の際、

「もし別の選択をしていたら、もっと良い結果だったかも」

という“仮想の後悔”を想像し、リスクを避ける行動を取ります。

つまり、「失敗したくない」「後悔したくない」と思うあまり、行動そのものを止めてしまうのです。

この傾向は特に「完璧主義」「最大化志向」の人に強く見られます。

🔹SNS・情報社会が“選択ストレス”を加速させる

現代では、SNSや口コミサイトが常に新しい選択肢を提示してきます。

- 「もっと良い商品があった」

- 「他の人はもっと幸せそう」

こうした情報を見続けると、脳は“比較モード”になり、満足を感じにくくなります。

この現象は情報過多(Information Overload)と呼ばれ、決定疲労と同様に選択の質を下げる要因になります。

💬まとめ

選択肢が多いときに迷うのは、脳が「情報の多さに対応しきれない」からなのです。

選択肢が多すぎると、脳は“保留”を選ぶ。

だからこそ、情報を整理し、判断回数を減らすことが、後悔しない選び方の第一歩になります。

選択肢が多いと満足できない?研究でわかった“幸福の逆説”

「選択肢が多いほうが、より良いものを選べるはず」──

私たちはそう信じがちですが、心理学の研究では“多すぎる選択は、むしろ幸福を下げる”ことが示されています。

ここでは、有名な実験やデータから「なぜ選択が多いと満足できないのか」を見ていきましょう。

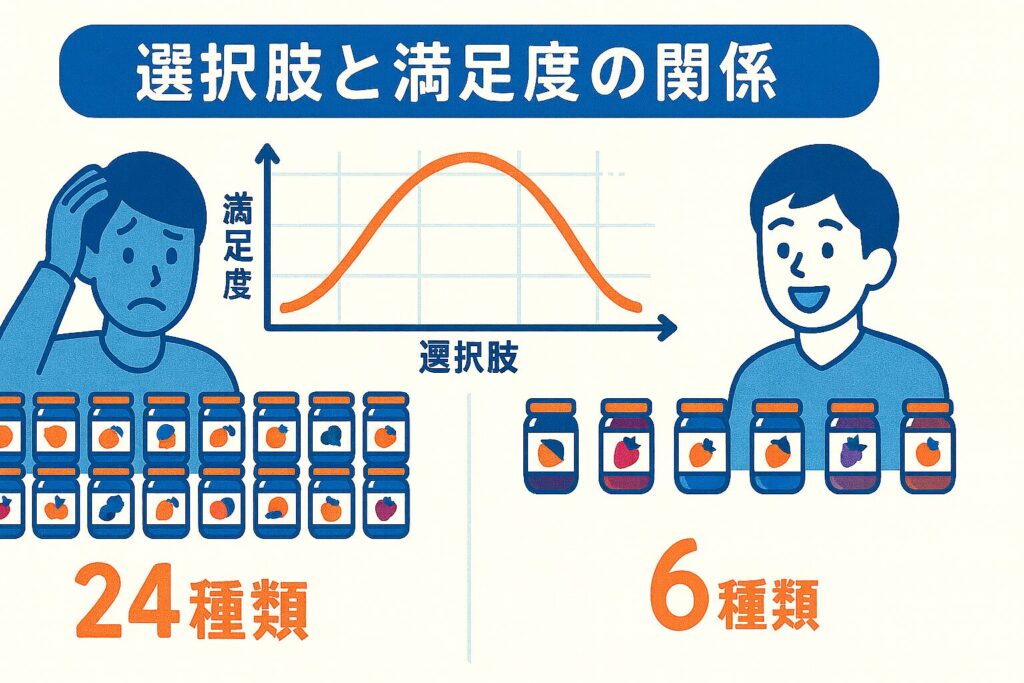

🔹ジャム実験(Iyengar & Lepper, 2000)が示した「選択過多の罠」

選択のパラドックスを象徴するのが、コロンビア大学のシーナ・アイエンガー(Sheena Iyengar)マーク・レッパー(Mark Lepper)による「ジャム実験」です。

この研究では、スーパーで試食コーナーを設け、2つの条件で販売しました。

- Aグループ:6種類のジャムを陳列

- Bグループ:24種類のジャムを陳列

結果は驚くものでした。

24種類の方が多くの人が立ち寄ったにもかかわらず、実際に購入した割合は6種類のグループの方が約10倍高かったのです。

つまり、選択肢が多いほど“興味は引ける”が、“決断できない”。

そして、選んだ後も「他の味のほうが良かったかも…」という後悔が増える傾向が見られました。

→ これがまさに、“選択過多(choice overload)”の罠です。

🔹逆U字モデル:選択肢が多すぎても少なすぎても不満が増える

その後の研究で明らかになったのは、選択肢と満足度の関係は直線ではなく「逆U字型」になるということ。

| 選択肢の数 | 満足度の傾向 |

|---|---|

| 少なすぎる | 「選べない」「選択肢が足りない」と不満が増える |

| 適度 | 最も満足度が高く、選択に納得しやすい |

| 多すぎる | 比較が複雑になり、決断が困難・後悔が増える |

このように、最適な選択肢の“量”には限界があるのです。

重要なのは「減らすこと」ではなく、「最適な範囲に整える」こと。

🔹メタ分析(Scheibehenneら)でわかった条件依存性

2010年には、心理学者ベンジャミン・シャイベヘンネ(Benjamin Scheibehenne)らが、過去の実験をまとめたメタ分析を発表しました。

結果として、「選択過多の影響は必ずしも一貫して強いわけではない」と示されています。

つまり、状況や個人の特性によって結果が変わるということです。

たとえば、

- 興味のある分野では、選択肢が多くても楽しい

- 比較基準が明確な場合は、迷いが少ない

- 逆に、知識が浅い分野では、選択肢が多いほど混乱しやすい

このことから、「選択が増えること」は“常に悪”ではなく、情報整理の仕方によって味方にもなると考えられています。

🔹「選択疲れ」と「満足度」の関係をデータで読み解く

選択を重ねると、脳は「決定疲労(decision fatigue)」を起こし、意思決定の質が下がることが確認されています。

この状態では、以下のような行動パターンが生まれます。

- 何も選ばず“保留”する

- 最初に目に入ったものを適当に選ぶ

- 選んだ後に「本当にこれで良かったのか?」と考え続ける

つまり、選択疲れは満足度の低下だけでなく、“後悔の増加”をもたらすのです。

この「疲れと後悔」のループが、まさに幸福の逆説(パラドックス)を生み出します。

💬まとめ

心理学の研究が示すのは、次のシンプルな真実です。

「多ければ良い」は幻想。

“ちょうどいい量の選択肢”こそが、幸福を最大化する。

迷いや後悔を減らすためには、「情報を増やすこと」よりも「選択を整理すること」が何より大切なのです。

現代人が選択に疲れる理由|SNS・情報過多・比較文化

スマホを開けば、無限に流れてくる情報。

SNSでは誰かの成功、旅行、食事、恋愛、商品レビュー…。

私たちは毎日、「何を選ぶか」「どう生きるか」を迫られています。

実はこの“情報の洪水”こそが、選択疲れ(decision fatigue)を加速させる最大の原因です。

ここでは、現代社会で人がなぜ迷いやすくなっているのかを4つの観点から整理します。

🔹SNSで他人の選択を見すぎる「比較中毒」の心理

SNSを眺めていると、どうしても他人の投稿と自分を比べてしまいます。

「友達はあんな高級レストランに」「同年代でこんなキャリア」…。

このような“社会的比較(social comparison)”は本来、自己成長のきっかけにもなります。

しかし過剰になると、「自分ももっと良い選択をしなければ」と焦り、常に“より良い選択肢”を探し続ける状態になります。

これが「比較中毒」と呼ばれる心理です。

- SNSを見るほど自分の選択に不安を感じる

- 幸せよりも「他人より上かどうか」で判断してしまう

- 選択を楽しめなくなる

つまり、SNSが“選択肢を見せ続ける装置”となり、私たちは無意識に他人の人生を比較対象として選択しているのです。

🔹ネットショッピング・レビュー文化が迷いを増やす

「買う前にレビューを見ないと不安」という人は多いでしょう。

しかしレビューや評価を見すぎると、判断の基準が他人に奪われる危険があります。

たとえばAmazonで商品を選ぶとき、

- 星5と星1のレビューが混在

- 「これは最高!」と「最悪!」の両方が並ぶ

このような情報の“ノイズ”が多いほど、脳は混乱します。

そして、「どれが正しいのか分からない」という判断麻痺(decision paralysis)に陥ります。

さらに、購入後にも「もっと良いものがあったかも…」という後悔が残りやすくなります。

これも選択のパラドックスの一種です。

🔹情報過多社会がもたらす「認知過負荷」

脳が処理できる量を超えると、知らないうちに“認知過負荷(cognitive overload)”の状態になってしまいます。

この状態では、

- 判断が遅くなる

- 集中力が続かない

- 重要な情報を見落とす

といった現象が起こります。

「なんとなく疲れて何も決められない」「考えるのをやめたくなる」──これも脳が“情報の消化不良”を起こしているサインです。

🔹“選ばない勇気”が現代人のメンタルヘルスを守る

選択肢が無限にある時代では、「選ばない」という選択も大切です。

- SNSを見ない時間をつくる

- 情報をあえて絞り込む

- 決める前に「これは本当に必要?」と自問する

こうした“意図的な制限”が、心の余白を取り戻します。

心理学的にも、選択の削減はストレス低下・幸福度上昇に寄与すると報告されています。

つまり、“選ばない勇気”とは、自由を放棄することではなく、「自分にとって大切なものを守る行為」なのです。

後悔しない選び方のコツ|選択肢を減らして満足度を上げる方法

ここまでで、「選択肢が多いほど迷い、満足しにくくなる」ことを見てきました。

では、どうすれば後悔せずに納得できる選択ができるのでしょうか?

その答えは、意外にもシンプルです。

それは──「選択肢を減らすこと」。

ただし、やみくもに減らすのではなく、自分にとって意味のある基準で整理することが大切です。

ここでは、心理学と行動経済学の知見をもとに、実践的な“迷わない選び方”を紹介します。

🔹「選択肢を減らす」=自由を失うではなく、“自由を取り戻す”行動

多くの人は「選択肢を減らす=不自由になる」と考えます。

しかし、選択のパラドックスの観点では逆です。

選択肢を減らすことで、次のようなメリットが生まれます。

- 比較や迷いが減り、心が軽くなる

- 判断のスピードが上がり、行動力が増す

- 選んだ後も「これで良かった」と満足しやすくなる

つまり、選択肢を減らす=自由を“再構築”する行為なのです。

たとえば、毎朝の服選びを「3パターン」に決めておく。

仕事で使うツールを「1つ」に統一する。

これだけでも、1日の意思決定エネルギーを大幅に節約できます。

🔹判断ルールを先に決める:「自分軸フィルター」を作る

選択で迷う理由の多くは、判断基準が曖昧だからです。

だからこそ、迷う前に「自分軸のフィルター」を設定しましょう。

💡たとえば:

- 転職なら:「自分の価値観に合う働き方か?」

- 買い物なら:「価格よりも長く使えるものを選ぶ」

- 人間関係なら:「一緒にいると安心できるか?」

このように「何を大事にするか」を先に決めておくことで、余計な比較が減ります。

これは行動経済学でいうナッジ(Nudge)理論にも通じます。

つまり、人は環境やルールの設計次第で“迷わず選べるようになる”のです。

🔹「十分に良い(Good Enough)」で決断する勇気

バリー・シュワルツが提唱した「満足化志向(Satisficer)」の考え方も重要です。

これは「完璧を求めるより、十分に良い選択で満足する」という姿勢です。

完璧を追い求める最大化志向(Maximizer)の人は、

- 情報を集めすぎる

- 決断を先延ばしにする

- 選んだ後に後悔する

という“迷いのループ”に陥りやすくなります。

一方、満足化志向の人は「これで十分」と思える範囲で決断するため、精神的にも安定しやすいのです。

「最良の選択」よりも、「納得できる選択」が人生を動かす。

これはシンプルですが、とても強力な考え方です。

🔹ミニマリズム・ナッジ理論に学ぶ“迷わない環境設計”

人は“理性”ではなく“環境”によって行動を決めることが多い──

これが行動経済学の基本原理です。

たとえば、次のような仕組みを作ると、自然と選択が楽になります。

- 選択肢をあらかじめ絞る:買い物リストを5項目以内にする

- 決断のタイミングを固定する:毎週日曜の夜にだけ迷う

- デフォルト設定を活用する:「これが基本」という初期値を決める

これはナッジ理論の一種で、「迷いを減らす環境デザイン」と呼ばれます。

また、ミニマリズムの発想にも共通しており、

「減らす」ことが「選べない苦しみ」から自分を守る最良の方法になります。

💬まとめ

後悔しない選択とは、“選ばない勇気”と“自分軸”のバランスの上に成り立っています。

- 選択肢を減らす → 思考の自由を取り戻す

- 自分軸を明確にする → 判断に迷わなくなる

- 「十分に良い」で決める → 後悔せず前に進める

「選択の質」は、「選択肢の多さ」ではなく、「選び方の設計」で決まります。

まとめ|選択を減らすことが、人生を豊かにする第一歩

ここまで見てきたように、私たちは「選択肢が多いほど幸せになれる」と思い込みがちです。

しかし実際には、選択が多いほど迷い・後悔・疲労が増え、幸福感が下がる──それが「選択のパラドックス」です。

最後に、この記事のポイントを振り返りながら、今日から実践できる“選択の整理術”をまとめましょう。

🔹「選択の自由」よりも「納得の自由」が幸福を決める

自由とは、単に「多くの選択肢があること」ではありません。

本当の自由とは、「自分で選んだ結果に納得できること」です。

- 他人に影響されて選んだ自由は、すぐに後悔に変わる

- 自分の軸で選んだ自由は、迷いがあっても納得に変わる

つまり、“数”よりも“質”の自由を大切にすることが、幸福な選択の鍵になります。

「自由を増やす」よりも、「納得できる自由を育てる」。

これが選択のパラドックスを超える考え方です。

🔹“減らす思考”で心を軽くする3つのポイント

選択を減らすことは、諦めることではなく、集中することです。

次の3つのポイントを意識するだけで、思考も行動も驚くほどスッキリします。

- 「本当に必要なもの」だけを残す

→ 情報・人間関係・持ち物・目標を整理する - 「選択ルール」を先に決めておく

→ 迷うたびに考え直さなくていい環境をつくる - 「十分に良い」を受け入れる

→ 完璧ではなく、納得できる選択を優先する

この3つを実践することで、脳のエネルギーを浪費せず、大事なことに集中できる人生へと変わっていきます。

🔹今日からできる「選択の整理」実践ステップ

では、実際にどのように“選択を整理”していけばよいのでしょうか。

初心者でも簡単にできるステップを紹介します。

【ステップ1】決める場面を減らす

服・食事・SNSなど、毎日のルーティンで「自動化」できる部分を探しましょう。

(例)朝食は固定メニュー、SNSは夜だけ見る、など。

【ステップ2】優先順位を可視化する

「大切なことトップ3」を紙やメモに書き出しておきます。

それ以外の選択肢は“考えないリスト”に入れる。

【ステップ3】“選ばない時間”を設ける

1日5分でも「何も選ばない時間」をつくりましょう。

情報断食やデジタルデトックスは、選択疲れを癒すリセット法です。

- 情報を減らす

- 比較をやめる

- 自分の基準で選ぶ

これらを意識することで、私たちは「選択に追われる人生」から「納得して選ぶ人生」へと変わるでしょう。