勉強や仕事で「頑張っているのに成果が出ない…」「やる気が続かない…」「計画通りに進まない…」と感じたことはありませんか?

それは、努力の量ではなく“学び方”に問題があるのかもしれません。そこで役立つのが自己調整学習です。

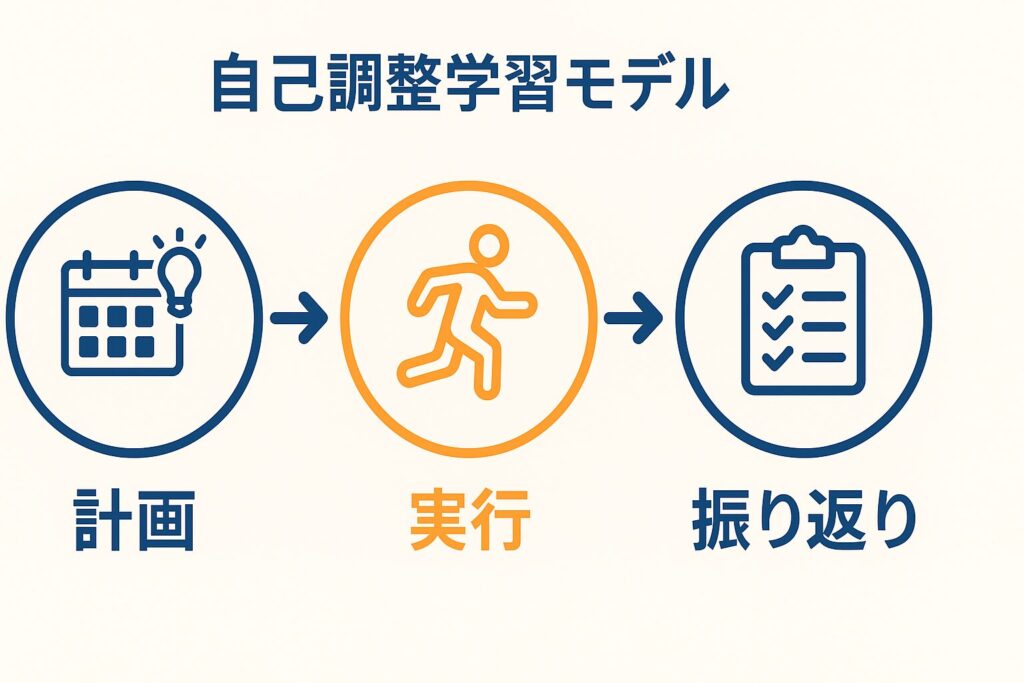

これは「目標を立て→実行し→振り返って改善する」学習スタイルで、心理学者ジマーマンらが提唱した考え方。この記事では、自己調整学習の基本から有名な理論、勉強・資格試験・ビジネスへの応用法、最新研究データまでわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己調整学習とは何か|基本の意味と特徴

自己調整学習の定義をわかりやすく解説

自己調整学習(Self-Regulated Learning, SRL)とは、学習者が「先生に言われたからやる」のではなく、自分で目標を立て、計画をつくり、実行し、振り返って改善する学び方のことです。

イメージとしては、ナビゲーションなしで自転車の旅をするのではなく、地図を見て「どの道を通るか」「休憩はどこで取るか」「どれくらい進めたか」を確認しながら進むようなものです。

「受け身の学習」との違い

従来の学習スタイルは「受け身型」が多く、授業や教材に従って知識を吸収することが中心でした。

一方で自己調整学習では、以下の違いがあります。

- 受け身の学習:与えられた課題をこなす → 「やらされ感」が強い

- 自己調整学習:自分で目的を考え、進め方を工夫 → 「主体性」が強い

つまり、同じ勉強時間でも「ただ暗記する」のと「覚えたかをテストして改善する」では効果が大きく変わる、ということです。

なぜ今「自己調整学習」が注目されているのか

現代では、学びのスタイルが多様化しています。

学校の授業だけでなく、オンライン学習・資格試験・仕事のスキルアップなど、自分で学習を管理する場面が増えているのです。

特に注目される理由は次の3つです:

- 効率化:限られた時間で成果を最大化できる

- 柔軟性:オンラインやリモート環境でも応用できる

- 持続力:やる気が途切れにくく、学習が習慣化する

教育現場でも「自分で考えて学ぶ力」が重視され、自己調整学習は勉強にも仕事にも役立つ普遍的なスキルとして注目を集めています。

自己調整学習を支える有名な理論・モデル

ジマーマンの自己調整学習モデル(計画・実行・振り返りの循環)

アメリカの教育心理学者バリー・ジマーマンは、自己調整学習を「計画 → 実行 → 振り返り」という循環プロセスで説明しました。

- 計画:学習目標を立て、戦略を考える(例:英単語を1日30個覚える)

- 実行:集中して学習し、自分の進み具合をモニタリング(例:10分ごとに理解度をチェック)

- 振り返り:学習結果を評価し、改善する(例:覚えられなかった単語を翌日に再挑戦)

この「サイクル思考」が、学習の質を高めるポイントなります。

ウィニー&ハドウィンの4段階モデル(課題理解から適応まで)

カナダの心理学者ウィニーとハドウィンは、学習を次の4段階で整理しました。

- 課題の理解(何を学ぶべきか把握する)

- 目標設定と計画(どう進めるかを決める)

- 戦略の実行(実際に勉強する)

- 適応と調整(次回に向けて改善する)

最初の「課題理解」を重視するのが特徴で、「ゴールを間違えない」ことの大切さを示しています。

自己効力感理論(バンデューラ)との関係

心理学者アルバート・バンデューラは「自己効力感=自分にはできるという感覚」が行動を左右すると唱えました。

自己効力感が高いと、学習者は失敗しても「次は工夫すればできる」と前向きに挑戦し、計画や努力を続けやすくなります。

メタ認知と学習のモニタリング

メタ認知とは「自分の考えや理解を客観的に見直す力」です。

- 「この部分はまだ覚えていない」

- 「集中力が切れているから休憩しよう」

と気づける力があると、学習効率が大幅に上がります。

自己調整学習の根幹は、このメタ認知に支えられています。

自己決定理論(デシ&ライアン)と学習動機づけ

心理学者デシとライアンは、人が本当にやる気を持つには以下の3つが必要だとしました:

- 自律性(自分の意思で学ぶ感覚)

- 有能感(できるようになっている実感)

- 関係性(誰かとのつながり)

これらが満たされると、学習は長続きしやすくなります。

目標設定理論や期待×価値理論との関連

- 目標設定理論(ロック&レイサム):具体的で挑戦的な目標があると成果が高まる。

- 期待×価値理論(アトキンソン):「できそうだ」という期待と「やる意味がある」という価値が両方高いと、努力が続きやすい。

この2つの理論は、自己調整学習において「なぜ目標設定が重要なのか」を説明してくれます。

自己調整学習のメリット|勉強・仕事にどう役立つか

学習成果が上がる理由

自己調整学習を取り入れると、学習の効率が大幅にアップします。

なぜなら、ただ時間をかけるのではなく「成果につながる学習」に集中できるからです。

- 計画を立てることで、無駄な勉強時間が減る

- 振り返りによって「何が弱点か」が明確になる

- モニタリングで学習の進み具合を把握できる

つまり、努力を「量」ではなく「質」に変えられるのが大きなメリットです。

資格試験・受験勉強への効果

資格試験や受験勉強のように、長期間にわたる学習では特に効果を発揮します。

- 模試や過去問を解いて振り返り、次の学習に反映する

- 目標点数を決めて、その差分を埋める計画を立てる

- 集中できないときの対処法を用意しておく

このように「学習のPDCAサイクル」を回すことで、同じ時間でも合格可能性を高められます。

ビジネスや仕事術への応用

自己調整学習は、学生だけでなく社会人にも役立ちます。

- プロジェクト進行を「目標設定 → 実行 → 振り返り」で管理

- プレゼン準備で「資料作成の進捗をモニタリング」

- 振り返り会議を通じて改善点を共有

つまり、自己調整学習は「学びの技術」であると同時に「成果を出す仕事術」でもあるのです。

自己調整学習を実践する方法|今日からできるステップ

目標設定と計画の立て方

まず大切なのは目標を具体的にすることです。

- NG例:「英語を頑張る」

- OK例:「1週間で英単語100個を覚える」

このように数値や期限を入れると、進捗をチェックしやすくなります。

その上で「どの教材を使うか」「1日何分取り組むか」といった計画を立てましょう。

進捗をモニタリングするコツ(自己チェック・フィードバック)

学習の途中では、進み具合を確認することが欠かせません。

- チェックリストを作る

- 学習アプリで達成度を見える化する

- 模擬テストや小テストを定期的に取り入れる

こうした「自己フィードバック」があると、やる気の維持や方向修正がしやすくなります。

振り返りと改善を習慣化する方法

勉強や仕事の後には振り返り(リフレクション)をしましょう。

- 「今日の学習でできたこと」

- 「うまくいかなかったこと」

- 「次に改善するポイント」

これを短時間で書き出すだけでも、自分の成長が実感でき、改善のサイクルが回り始めます。

日常生活での具体例(語学学習・プロジェクト管理など)

自己調整学習は勉強以外にも使えます。

- 語学学習:毎日10分リスニング → 理解度をチェック → 弱点を復習

- プロジェクト管理:週ごとに進捗を確認 → 問題点を修正 → 次週の計画に反映

- 趣味や運動:筋トレで回数を記録 → 効果を確認 → 負荷を調整

日常生活のさまざまな場面で、「目標 → 実行 → 振り返り」を意識するだけで、効率と達成感が格段に高まります。

まとめ|自己調整学習を取り入れて成果を伸ばそう

本記事の要点振り返り

ここまで紹介してきた内容を整理すると、自己調整学習は次のようにまとめられます。

- 自己調整学習の基本:目標を立て、実行し、振り返り改善する学習スタイル

- 支える理論:ジマーマンのモデル、メタ認知、自己効力感、自己決定理論など

- 効果:学習成果の向上、試験勉強やビジネスでの応用、最新研究による実証

- 実践方法:小さな目標設定、進捗のモニタリング、振り返りの習慣化

初心者でも始められる第一歩

「理論は難しそう」と思うかもしれませんが、実際はシンプルです。

- 今日の学習目標を1つ決める

- 終わった後に「できた/できなかった」を振り返る

- 改善ポイントを翌日に取り入れる

これだけで、すでに自己調整学習の第一歩になります。

勉強・仕事・人生で自己調整学習を活かすために

自己調整学習は一度身につければ、一生使えるスキルです。

- 勉強では「合格に向けた効率的な学習」

- 仕事では「計画的なタスク管理と改善」

- 人生全体では「自分で成長をデザインする力」

つまり、自己調整学習は単なる学習法ではなく、自分の未来を切り拓く力そのものと言えます。