「なんで私は、こんなにも自分に自信がないんだろう…?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

・他人の目ばかり気になって、本音が言えない

・SNSを見るたびに、自分が劣って見える

・親に否定され続けた記憶が、今も心に残っている

それ、実は「性格」ではなく、育ってきた環境や心理的な影響が関係しているかもしれません。

この記事では、自己肯定感が低くなる心理学的な理由を中心に、母親との関係や家庭環境がどう影響してきたのかをわかりやすく解説。

さらに、自己肯定感を回復させる考え方や実践法も段階的に紹介しています。

「自分を好きになれない理由」を理解し、

これから少しずつ自分を取り戻していくためのヒントを詰め込みました。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

なぜ自己肯定感が低くなるのか?|心理学に基づく5つの視点

「どうしてこんなに自分に自信が持てないのか…」

そんな疑問の背景には、心理学的に説明できる5つの根本的な要因があります。

ここでは、初心者の方でも理解できるように、専門的な理論をやさしく解説します。

①愛着理論|幼少期の親子関係が心の土台をつくる

人は赤ちゃんのときから、「自分は大切にされている」という感覚を通じて、自信の土台を築いていきます。

心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した「愛着理論」では、養育者(主に母親)との安定した関係=“安全基地”が自己肯定感に直結すると考えられています。

- たとえば:

・泣いたらすぐに抱っこしてもらえる

・怖いときに優しく守ってもらえる

こうした経験が繰り返されることで、「私は大切な存在なんだ」という自己感覚が育ちます。

逆に、親が冷たかったり無関心だったりすると、自分には価値がないのでは?という不安を抱きやすくなります。

②自己一致理論|理想と現実のズレが自己否定を生む

カール・ロジャースは、「理想の自分」と「現実の自分」のズレが大きいほど、自己否定が強くなると指摘しました。

たとえば…

- 理想:もっと社交的で成功している自分

- 現実:人と話すのが苦手で、自信もない自分

このギャップが大きいと、「こんな自分はダメだ」と思い込み、自己肯定感を下げてしまいます。

この状態を「自己不一致」と呼び、現代人の悩みにも多く見られる心のズレです。

③自己効力感の欠如|成功体験の不足と失敗の蓄積

心理学者バンデューラは、「自分にはできる」という感覚を自己効力感(じここうりょくかん)と呼びました。

- 成功体験を積み重ねた人は、「次もできる」と思えます。

- 逆に失敗ばかり経験した人は、「自分はどうせできない」と思い込みやすくなります。

これは学習によって身につくため、成功体験がない人ほど自己肯定感も低くなりがちです。

④劣等感の形成|他者との比較による自信喪失

アドラー心理学では、「人は誰でも劣等感を持っている」とされます。問題は、その劣等感をどう受け止めるかです。

- 他人と比べて「自分は劣っている」と感じる

- 褒められない・認められないことで「自分は価値がない」と思い込む

こうした経験が重なると、劣等感が「自分には価値がない」という確信に変わり、自己肯定感の低下につながります。

⑤認知の歪み|自分を否定する思考のクセが育つ

「認知の歪み」とは、現実を悲観的に解釈してしまう思考のクセのこと。

- ちょっとしたミスで「私は全然ダメだ」と思い込む

- 褒められても「お世辞に決まってる」と受け入れない

これは、ベックの認知療法(認知行動療法)で重視されている視点で、うつや自己否定の原因ともされます。

このような思考パターンは無意識のうちに身につき、自己肯定感をじわじわと削っていきます。

🔸まとめ:心理学から見える5つの“自己肯定感が低い理由”

| 理論名 | 主な要因 |

|---|---|

| ①愛着理論 | 幼少期に十分に愛されなかった経験 |

| ②自己一致理論 | 理想と現実のギャップによる自己否定 |

| ③自己効力感 | 成功体験の不足と失敗の蓄積 |

| ④劣等感理論 | 他人との比較による自信喪失 |

| ⑤認知理論 | 否定的な思考パターン(認知の歪み) |

「性格だから仕方ない」と思われがちな自己肯定感の低さも、心理学的には“学習されたもの”とされています。

つまり、理解し直すことで、今からでも回復の道をたどれるということです。

自己肯定感の低さと母親の関係|よくある心理的パターン

「自己肯定感が低いのは、母親との関係が影響しているのかもしれない」

そう感じたことがある方は少なくないはずです。

実は、心理学の視点から見ても、母親(または主な養育者)との関係は、自己肯定感の形成に大きく関わっています。

ここでは、よくある5つのパターンを解説します。

①無条件に愛されなかった経験が残る

人は幼少期、「何ができるか」ではなく、「ただ存在するだけで愛される」ことによって、自分の価値を感じるようになります。

しかし、以下のような環境ではそれが得られにくくなります。

- 甘えると突き放される

- 感情を出すと怒られる

- 親が忙しくて構ってもらえない

このような体験が続くと、「自分は愛される価値がない」といった根深い思い込みが生まれ、自己肯定感を低下させます。

②「良い子でいなさい」という条件付きの愛情

「お利口にしてれば褒めるけど、ワガママはダメ」

「成績が良いときは嬉しそう。でも失敗すると冷たくなる」

こうした「条件付きの愛情」を受けて育った人は、“本当の自分”ではなく“親にとって都合のいい自分”でいなければ愛されないと感じてしまいます。

結果として、「本音を出すと嫌われる」「ありのままではダメだ」という感覚が強くなり、自己肯定感の低下につながります。

③過干渉・否定的な言葉が自己評価を歪める

- 「そんなのやめときなさい」

- 「あなたには無理よ」

- 「どうしてそんなこともできないの?」

このような否定的な言葉や過干渉が日常的に繰り返されると、子どもは次第に自分の判断力や価値を信じられなくなっていきます。

母親が「良かれと思って」言っている場合でも、子どもは「自分はダメな人間なんだ」と受け取ってしまうことがあります。

④母親自身の自己肯定感が低い場合の影響

母親自身が「私は何の役にも立っていない」「どうせ私なんて」と思っている場合、その価値観や感情は、無意識のうちに子どもに伝わります。

これを心理学では「感情の投影」や「共感性羞恥」と呼び、親の不安や自己否定感が子どもにも刷り込まれることがあります。

つまり、母親自身の自己評価が低い場合、子どももそれを“当たり前”として学んでしまうのです。

⑤大人になっても続く「親の声(内的批判)」

子どもの頃に親から繰り返された否定的な言葉は、大人になっても「内なる声」として残り続けることがあります。

- 何かを決めようとするたびに「どうせ失敗するよ」と聞こえる

- ミスをしたときに「ほら、やっぱりあなたはダメ」と責める声がする

これは「内的批判(インナークリティック)」と呼ばれ、過去の親の言葉が自分の一部のようになってしまった状態です。

この「親の声」に気づかずにいると、いつまでも他人に支配されたままの自己評価から抜け出せなくなってしまいます。

🔸まとめ:母親の影響は「心の土台」に関わる

母親との関係は、自己肯定感の土台となる「自分は愛される存在か?」「自分は信じていい存在か?」という感覚に強く影響します。

ただし、ここで重要なのは、

「母親を責めること」ではなく、「影響を知って、そこから自分を癒すこと」です。

自分の過去にどんな影響があったのかを知ることで、

これからの人生で「自分との関係を育て直すこと」ができます。

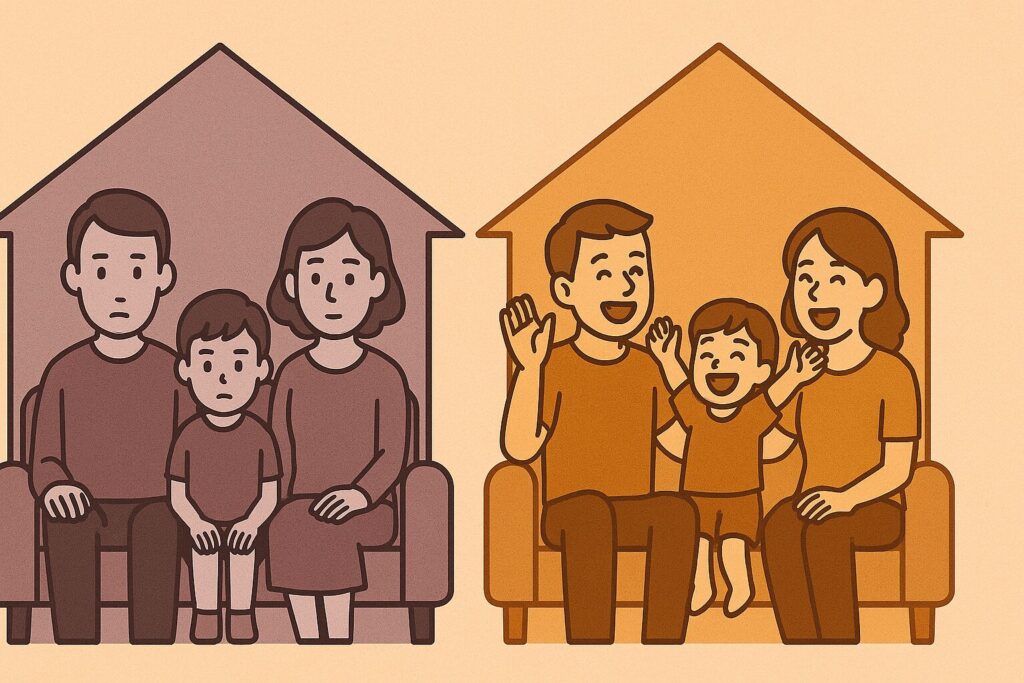

家庭環境が自己肯定感に与える影響とは?

自己肯定感は、生まれつきの性格ではなく、環境によって育まれるものです。

中でも最も大きな影響を与えるのが、幼少期を過ごした家庭環境。

家の中でどんな言葉が飛び交っていたか、どんなルールや雰囲気だったかが、自己肯定感のベースをつくります。

ここでは、自己肯定感を下げやすい家庭の特徴を4つご紹介します。

①厳しいしつけ・完璧主義な家庭で育った場合

- 「100点じゃないとダメ」

- 「失敗は許されない」

- 「もっと頑張れ、努力が足りない」

このような厳格で完璧主義的な家庭で育つと、子どもは「どんなに頑張っても認めてもらえない」と感じるようになります。

すると…

- 少しのミスで強い自己否定を抱く

- 自分の基準より“親の基準”を優先する癖がつく

- 自分を褒める習慣が育たない

結果的に、自己肯定感ではなく「他者評価ありきの自信」しか持てなくなることがあります。

②兄弟との比較・成績重視の価値観

「お兄ちゃんはできるのに、どうしてあなたは…?」

「○○ちゃんはいつも優秀ね、あなたも見習いなさい」

このように、兄弟や他人との比較をされる環境では、「自分は劣っている」という思い込みが形成されやすくなります。

特に「勉強ができる=価値がある」という成績偏重の家庭では、

- 自分の努力より“結果”しか見てもらえない

- 本当の自分を見てもらえない寂しさが残る

- 劣等感と自己否定が蓄積していく

といった心理的ダメージが蓄積されてしまいます。

③感情を表現しにくい家庭文化

- 親があまり感情を出さない

- 怒ったり泣いたりすると「うるさい」と言われる

- 「察してほしい」空気感が支配している

このような家庭では、子どもは自分の感情を出すこと=迷惑と学習してしまいます。

すると…

- 喜び・怒り・悲しみを表現できず、感情を抑え込む

- 「自分の気持ちはわがまま」と思ってしまう

- 自分の本音がわからなくなる

その結果、自分を感じる力が弱まり、自己肯定感も育ちにくくなります。

④親の期待と自分の気持ちのギャップ

親が「〇〇大学に行ってほしい」「スポーツで活躍してほしい」といった強い期待を抱いている場合、

子どもはその期待に応えようとして無理をしがちです。

しかし、本心では「本当は音楽がやりたい」「そんなに競争したくない」と思っている場合、

心の中に「親の望む自分」と「本当の自分」との葛藤が生まれます。

このギャップが長く続くと、

- 自分の気持ちを押し殺すのが当たり前になる

- 「本当の自分を出すと否定される」と思い込む

- 自分に価値がないと感じやすくなる

という形で、自己肯定感が深く傷ついていきます。

🔸まとめ:家庭環境は“自己の見え方”をつくる

家庭環境は、子どもの世界観に大きな影響を与えます

その中でどんな関わりをされ、どんな価値観を押し付けられたかが、

「自分はどういう存在なのか」という認識=自己肯定感に大きな影響を与えます。

大切なのは、

「今の自分の自己肯定感の低さは、過去の環境が関係しているかもしれない」と気づくこと。

その気づきが、今後の自己理解や心の回復のスタートラインになります。

自己肯定感が低い人に共通する思考と行動の特徴

自己肯定感が低い人には、ある共通した思考のクセや行動パターンがあります。

それは日常の小さな場面に表れ、自分ではなかなか気づきにくいものです。

ここでは、特に代表的な4つの特徴を紹介します。

「自分に当てはまっているかも…」と感じたら、自己理解のヒントになるはずです。

①「どうせ自分なんて…」という口癖

自己肯定感が低い人は、何かあるたびにネガティブな自己評価の言葉を口にしがちです。

- 「どうせ自分なんか、うまくいくはずがない」

- 「私なんかがやっても無理だよ」

- 「目立たないようにしておこう」

これらの言葉は、一見“謙遜”のように思われがちですが、自分を否定するセルフトーク(自己内対話)になっていることが多いです。

日常的にこうした言葉を使っていると、ますます自信をなくすスパイラルに入ってしまいます。

②他人の目が気になって本音が言えない

自己肯定感が低い人は、自分の感情よりも「どう見られるか」「どう思われるか」を強く気にします。

- 「こんなこと言ったら変に思われるかも」

- 「空気を壊したくないから我慢しよう」

- 「断ったら嫌われるかもしれない」

その結果、自分の本音を抑え、他人の期待に合わせる生き方を続けてしまいがちです。

これは「他人軸」で生きている状態で、長く続くと自分の気持ちがわからなくなることもあります。

③頑張りすぎて疲弊する完璧主義

- 「ミスは絶対に許されない」

- 「中途半端では意味がない」

- 「もっと努力しなきゃ認められない」

このように考える人は、完璧主義の傾向が強く、常に自分にプレッシャーをかけています。

完璧主義の人は「もっとできる自分になれば、自分を認められる」と思って頑張り続けますが、

理想が高すぎるため、達成感や満足感が得られにくく、常に「足りない」と感じてしまいます。

これが慢性的な疲労や自己否定につながり、自己肯定感のさらなる低下を招きます。

④SNSや身近な人との比較に苦しむ

自己肯定感が低い人は、他人との比較に苦しむ傾向があります。

- SNSでキラキラした他人の投稿を見るたびに落ち込む

- 同年代の友人や同僚の活躍に焦りを感じる

- 「自分はあの人ほど魅力がない」と感じてしまう

これらは、テッサーの「自己評価維持理論」にもあるように、近い存在との比較ほど傷つきやすいという心理的な特徴と一致します。

本来は自分自身のペースで人生を歩めばいいはずなのに、比較がクセになってしまうことで、自分の価値を見失いやすくなります。

🔸まとめ:思考と行動のクセに気づくことが第一歩

自己肯定感が低い人に共通する特徴は、以下のようにまとめられます。

- ネガティブな口癖(どうせ自分なんて…)

- 他人の目を気にしすぎて本音が言えない

- 完璧主義で常に自分を追い込む

- 比較癖が強く、自分の価値を感じられない

大切なのは、これらの思考や行動に気づくことです。

自分を責めるのではなく、「ああ、こういうクセがあるんだな」と客観視するだけで、心の負担が少し軽くなることもあります。

過去の影響に気づいたらどうすればいい?|回復のための考え方

これまでの見出しで、「自己肯定感の低さには、親との関係や家庭環境が大きく関係している」ことを解説してきました。

では、自分の過去に原因があると気づいたあと、どうやって回復していけばいいのでしょうか?

ここでは、「過去に縛られずに、これからの自分と向き合うための考え方」を4つの視点から紹介します。

①「母親=絶対」ではないと知る

子どもにとって、母親は最初の「世界」であり、「絶対的な存在」です。

しかし、大人になった今、冷静に見直してみると、

- 母親も未熟だったかもしれない

- 時代や価値観に縛られていたかもしれない

- そもそも間違っていたかもしれない

という可能性に気づくことがあります。

「母親が正しかったわけではない」と気づくことは、自分を責める人生から抜け出す第一歩です。

②「自分の価値」を再定義する習慣

これまでの人生で「あなたはダメ」「もっと頑張れ」と言われ続けてきた人は、その言葉を“自分の価値”だと信じ込んでいることがあります。

でも実際は、誰かの価値観で決められた基準にすぎません。

そこで意識したいのが、

- 「何ができるか」ではなく「何が大切か」で自分を判断する

- 「成果」よりも「過程」や「姿勢」を自分で評価する

といった、自分自身で自分の価値を見直す視点です。

たとえば…

- 今日は休めた、それだけでも十分

- 怖かったけど、相談できた自分はえらい

- 自分の本音に気づけた、前より成長している

このような内面的な小さな肯定を積み重ねていくことが、失われた自尊心を再構築する力になります。

③失敗や否定の記憶を再評価する方法

過去の失敗や傷ついた出来事は、振り返るたびに心を締めつけるものかもしれません。

しかし、そこに「別の視点」を与えることで、意味づけを変えることができます。

たとえば…

- 当時はつらかったけど、あれをきっかけに他人の痛みに共感できるようになった

- ミスをした経験があるからこそ、人にやさしくなれた

- 自分のままで愛されなかったからこそ、今、自分を大切にしたいと思える

これは心理学でいう「リフレーミング」という手法です。

「失敗=悪いこと」ではなく、「そこから何を得たか」に焦点を移すことで、自己否定のスパイラルから抜け出しやすくなります。

「今の自分を受け入れる」ためのステップ

過去がどうであれ、最終的に大切なのは「今、ここにいる自分をどう扱うか」です。

以下のステップが効果的です:

- 否定せず、ただ認める

→「また自信なくなってるな」「いま、不安を感じてるな」と感情を観察 - 責めない

→「それでも自分はよくやってる」と自分に声をかける - 小さな自信を積む

→「今日これができた」「昨日より1歩前進した」ことを記録する

完璧を目指す必要はありません。

「ちょっとだけ前よりマシ」でいいのです。

🔸まとめ:過去を知ることは「責めること」ではない

親の影響、家庭環境、失敗体験――

これらに気づいたとき、最初はモヤモヤしたり、怒りや悲しみを感じるかもしれません。

でもそれは、「今の自分を理解し、これからを変えるための気づき」です。

過去を理解することは、未来に責任を持つ準備でもあります。

自己肯定感は、他人に与えられるものではなく、

「自分との関係を少しずつ育て直すことで取り戻せる」ものです。

自己肯定感を育て直すためにできること

自己肯定感は「低いまま変わらない性格」ではありません。

過去の影響を理解したうえで、日々の思考や行動を見直していくことで回復し、育て直すことができます。

ここでは、心理学の視点をもとにした「自己肯定感を育て直すための4つの習慣」を紹介します。

①まずは「自己受容」から始める

自己肯定感の回復には、「今の自分を否定せず、そのまま受け入れる」自己受容が出発点になります。

- ダメなところもある

- 落ち込む日もある

- やる気が出ないときもある

そんな自分を、「それでもいいよ」と認めることが、回復の土台になります。

自己受容の第一歩としておすすめなのは…

- 感情を書き出してみる(例:「今、モヤモヤしてる」「本当は寂しかった」)

- ネガティブな自分に「それでもよくやってるよ」と声をかけてみる

自己受容は、変わるための準備段階ではなく、「もう十分である」という感覚を育てる時間です。

②小さな成功体験を積み重ねる

バンデューラの「自己効力感」理論でも示されているように、

「できた」という実感を積み重ねることが、自己肯定感の安定に直結します。

ただし、大きな目標を達成する必要はありません。

- 「今日は早起きできた」

- 「疲れてたけどちゃんとご飯作った」

- 「不安だったけど断れた」

このように、“小さな成功”を意識的に記録し、認識する習慣が大切です。

ポイントは、評価を「0点 or 100点」ではなく、“加点方式”にすること。

「ちょっとできた」「昨日より少しマシだった」も、大事な前進です。

③自分の感情と意思を大切にする

自己肯定感が低い人は、他人の期待や意見を優先しすぎて、「自分の気持ちがわからない」という状態に陥っていることがよくあります。

まずは、自分の感情や欲求に気づき、それを否定せずに受け止めることから始めましょう。

- 「疲れたな、休みたいな」→その気持ちにOKを出す

- 「これ、やってみたいかも」→ワクワクを大事にする

- 「今日は人と話したくない」→無理に頑張らない

これは自分との信頼関係を取り戻す行為です。

自分の気持ちに耳を傾けることで、自然と「自分を大切にする感覚」が育っていきます。

④「比較しない習慣」を意識してみる

他人と自分を比べるクセは、自己肯定感を削る最大の敵です。

- SNSで他人のリア充投稿を見るたびに落ち込む

- 同僚の成功に焦る

- 親からの「〇〇ちゃんはすごいのに」に引きずられる

こういった比較癖は、無意識のうちに自分の価値を他人基準で測るクセを作ります。

おすすめの対処法は…

- 他人と比較しそうになったら、「昨日の自分」と比べる

- SNSを見る時間を制限する

- 自分の価値は他人の評価で決まらない、と繰り返し言語化する

「比べないようにしよう」ではなく、「比較しても気にしない習慣をつける」ことが大切です。

🔸まとめ:自己肯定感は“毎日の選択”で育つ

- 自己受容する

- 小さな達成を見つける

- 自分の気持ちを尊重する

- 他人ではなく“昨日の自分”と付き合う

これらの習慣は、劇的な変化ではなくても、確実に自分との関係性を改善する力になります。

「自分を大切にする」という小さな積み重ねこそが、自己肯定感の回復の道です。

まとめ|過去に縛られず、自己肯定感を育てる視点へ

ここまで、自己肯定感が低くなる心理学的な理由や、母親との関係、家庭環境の影響、そして回復のステップについて詳しく解説してきました。

最後に、これまでの内容を振り返りつつ、これからのあなたが過去に縛られず、前向きに自己肯定感を育てていくためのポイントをまとめます。

原因に気づくことで「今の選択」が変わる

自己肯定感が低い人は、「自分の性格が弱いから」「甘えてるから」と自分を責めてしまうことがあります。

でも実際は、幼少期の親との関係や、家庭環境、思考のクセなど、後天的な要因で形成されていることがほとんどです。

つまり、

👉 自己肯定感が低いのは“学習の結果”であって、“あなたの本質”ではありません。

そして、学習されたものは、新しい選択や習慣で書き換えることができるのです。

母親や家庭環境は「影響の一部」でしかない

たしかに、親や家庭の影響は大きいです。

しかし、それは過去における“環境の一部”にすぎません。

あなたの人生は、今この瞬間からも選び直すことができます。

- 親の価値観に気づき、それを自分と切り離す

- 自分の感情を尊重し、選択に反映する

- 自分を責める習慣を手放していく

そうした積み重ねが、「過去から自由になる力」になっていきます。

これから自分との関係を育て直すことができる

自己肯定感とは、「他人にどう見られるか」ではなく、「自分が自分をどう見ているか」です。

他人と比べなくていい。

無理にポジティブにならなくてもいい。

ただ、自分との信頼関係を少しずつ築いていけばいいのです。

そのためにできることは…

- 感情を無視しない

- 小さな達成を認める

- 自分の声を聴く時間を持つ

- 「それでいいよ」と自分に言ってあげること

過去は変えられませんが、自分との関係はいつからでも変えていけます。

自己肯定感を育て直したいあなたに|おすすめの学び・サポートツール

自己肯定感について深く知りたい、自分自身と丁寧に向き合いたいと感じた方に向けて、

実践的に役立つ書籍やサービス、アプリなどをカテゴリ別にご紹介します。

気になったものがあれば、ぜひあなたに合うかどうか試してみてください。

✅ 書籍:心を整え、自己理解を深める一冊

- 『自己肯定感の教科書』(中島輝)

→6つの感覚(自己受容感・自尊感情・自己効力感など)に分けて自己肯定感を体系的に整理し、実践的なトレーニング方法も紹介。

✅ アプリ:日々のセルフケアや内面の記録に

- Awarefy

(アウェアファイ)

(アウェアファイ)

マインドフルネスや認知行動療法をベースに、感情・思考の記録をサポートしてくれる自己理解アプリ。

✅ サービス:話すことで気持ちを整理したいときに

- kimochi

)

)

気軽に利用できるオンラインカウンセリング。LINEのチャットで心理相談もできます。