「挑戦したいのに、自分には無理かも…」

「失敗が怖くて一歩が踏み出せない」

そんなふうに感じたことはありませんか?

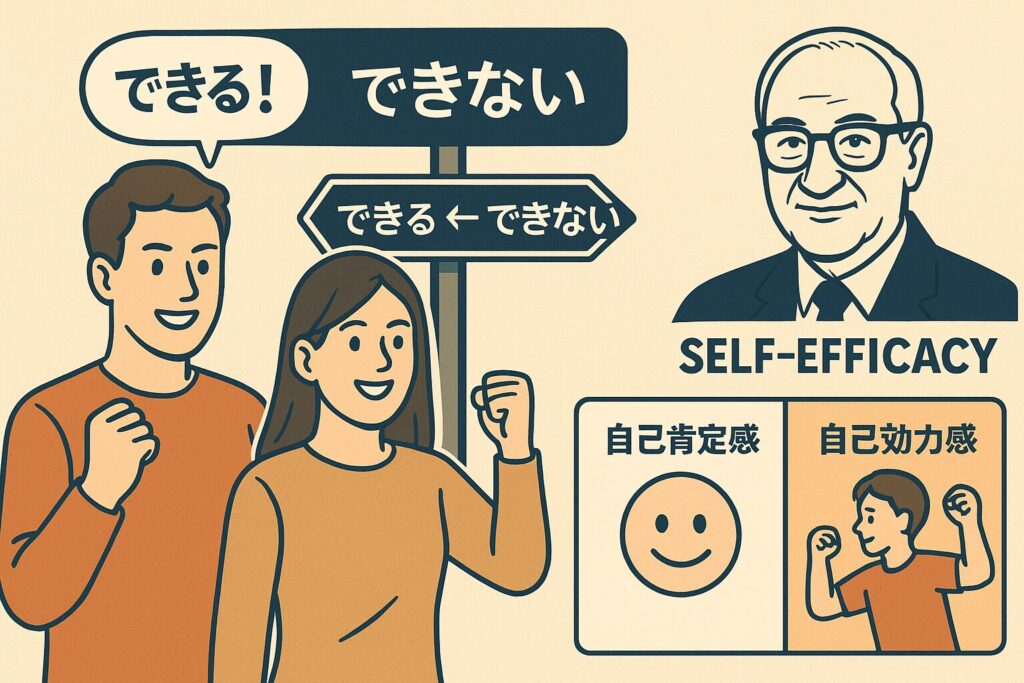

実は行動できるかどうかを大きく左右するのが、自己効力感という「自分ならできる!」と思える心の力です。

この記事では、心理学者バンデューラが提唱した自己効力感の理論や、自己効力感を高める4つの具体的な方法をわかりやすく解説。

さらに、メリットだけでなくデメリットや注意点も詳しくお伝えします。

自己効力感とは?バンデューラ理論をわかりやすく解説

自己効力感の意味とは?簡単に説明

「自己効力感」とは、簡単に言うと「自分ならできる!」という自信や確信のことです。

たとえば…

- 「この仕事、自分ならきっとやり遂げられる!」

- 「難しそうだけど、練習すればできるはず!」

こうした「行動への自信」が自己効力感です。

ポイントは、「自分が価値ある結果を出せる」と信じているかどうか。単なる気分や楽観主義とは違い、行動に結びつく具体的な自信を指します。

バンデューラが提唱した自己効力感理論とは

自己効力感を提唱したのは、心理学者のアルバート・バンデューラです。

1977年、彼は論文で「人の行動は、能力そのものよりも『自分はできる』という信念によって決まる」と述べました。

つまり、能力があっても「できない」と思えば行動できないし、能力が足りなくても「できる」と思えば挑戦できるということです。

バンデューラは、自己効力感が以下の4つから作られると説明しました:

- 達成体験(Mastery Experiences)

→ 小さな成功体験が自信になる - 代理経験(Vicarious Experiences)

→ 他人の成功を見ると「自分もできるかも」と思える - 言語的説得(Verbal Persuasion)

→ 「あなたならできる!」と周りに言われると自信がつく - 生理的・情緒的状態(Physiological and Affective States)

→ 緊張や不安が少ない方が「できる」と感じやすい

この4つを意識することが、自己効力感を育てるポイントです。

自己肯定感と自己効力感の違いは何?

「自己効力感」と似た言葉に「自己肯定感」がありますが、実は少し意味が違います。

- 自己効力感

→ 「自分は〇〇ができる」と思える具体的な自信 - 自己肯定感

→ 「どんな自分でもOK」と思える自己への肯定的な感情

たとえば、スポーツの試合に挑むとき:

- 自己効力感 → 「自分ならこの技を成功させられる」

- 自己肯定感 → 「たとえ失敗しても自分は価値がある」

両方とも大切ですが、行動を起こすエネルギー源になるのは自己効力感です。

自己効力感が注目される理由

最近、自己効力感は心理学や教育、ビジネスで非常に注目されています。その理由は次の通りです。

- 挑戦への意欲を高める

→ 「自分にできる」と信じることで、新しいことにも取り組める - 困難を乗り越える力になる

→ 挫折しても「まだやれる」と思える - 成果や成長につながる

→ 高い自己効力感を持つ人ほど、目標達成率が高いという研究も多数

例えば、バンデューラの研究では、高所恐怖症の人が「自分にも克服できる」と思った方が、恐怖が軽減されることが実証されています。

つまり、自己効力感は単なる気持ちの問題ではなく、行動を変え、人生を変える力を持つ重要な心理的資源なのです。

自己効力感を高める4つの方法|バンデューラ理論を実践するコツ

①達成体験で自信を育てる方法

自己効力感を高めるために、最も効果的なのが達成体験(Mastery Experiences)です。

簡単に言うと、「自分でやってみて、できた!」という経験が、自信を強くしてくれるのです。

たとえば:

- 簡単なタスクを成功させる

- 勉強で小テストに合格する

- 一日だけ運動を続けてみる

こうした「小さな成功」を積み重ねることが大切。いきなり大きな目標に挑むより、ステップを小さく刻むのがコツです。

- 大きな目標を細分化する

- まずは1日、次は3日…と少しずつハードルを上げる

こうすると、達成感を感じやすくなり、「やればできる!」という自己効力感が育ちます。

②代理経験で「自分もできる」と思える理由

次に重要なのが代理経験(Vicarious Experiences)です。

これは、自分と似た人が成功する姿を見て、「自分もできるかもしれない」と感じることです。

たとえば:

- 同僚が昇進した話を聞く

- ダイエットに成功した友人を見た

- YouTubeで練習動画を見る

「自分と同じくらいの人ができたなら、自分にもできそう」と思えるのがポイントです。

特に、身近な人の成功体験は大きな刺激になります。だから、周りの頑張っている人の話を聞いたり、挑戦する人を観察したりすることも大切です。

③言葉の力で自己効力感を上げる方法

自己効力感を高める3つ目の方法は、言語的説得(Verbal Persuasion)です。

これは「あなたならできる!」という周りの励ましや、自分自身へのポジティブな言葉が、自信を後押ししてくれるというもの。

たとえば:

- 「絶対できるよ!」と友人に言われる

- 「大丈夫、自分は成長できる」と自分に声をかける

- 「前もできたから今回もいける!」と思い出す

ポイントは、根拠のないおだてではなく、小さな成功を思い出させるような言葉を使うことです。

- 「前回も乗り越えたから大丈夫」

- 「あなたの努力を知っているからきっとできる」

こうした具体的な声かけは、自己効力感を大きく引き上げてくれます。

④感情・体調を整えて自己効力感を保つポイント

4つ目の方法は、生理的・情緒的状態(Physiological and Affective States)を整えることです。

簡単に言うと、心や体が元気でいる方が「自分はできる!」と思いやすい、ということ。

逆に:

- 疲れている

- 不安や緊張が強い

- 体調が悪い

こうしたときは「できる気がしない」と自己効力感が下がりがちです。

だからこそ、以下のようなケアが大事です。

- 十分な睡眠をとる

- 深呼吸やストレッチでリラックスする

- 頭の中が不安でいっぱいなら、紙に書き出して整理する

体調や気分を整えることも、立派な自己効力感アップの方法なのです。

日常で取り入れやすい自己効力感アップ習慣

最後に、日常生活で実践しやすい習慣をいくつか紹介します。

✅ 小さな達成を記録する

→ 「できたことノート」を作り、一日の終わりに書き出す

✅ 人の成功体験を聞く・見る

→ SNSや本、動画で「自分と似た人」の頑張りを探す

✅ ポジティブな言葉を口にする

→ 「できるかも」「やってみよう」を口ぐせにする

✅ 心身のケアを優先する

→ 「疲れたら休む」ことを遠慮なくする

大きな変化より、コツコツ続けられる小さな習慣が、自己効力感をじわじわ育てます。

自己効力感を高めるメリットとデメリットとは?

自己効力感が高い人の特徴とメリット

自己効力感が高い人には、いくつか共通した特徴があります。

✅ 挑戦を恐れない

→ 「やってみればきっとできる」と思うので、新しいことに積極的です。

✅ 失敗しても立ち直りが早い

→ 「次はこうすればいい」と前向きに考えられます。

✅ ストレスに強い

→ 自分なら乗り越えられると信じているため、プレッシャーに負けにくいです。

このように、自己効力感が高いと、行動力や粘り強さが増し、人生の満足度も上がりやすいといわれています。

例えば、バンデューラの研究でも、自己効力感が高い人ほど

- 成績が良い

- 仕事の達成度が高い

- 健康管理もうまくいく

など、多方面でポジティブな結果が出ています。

自己効力感が高すぎるとどうなる?過信のリスク

しかし、自己効力感は高ければ良いというものでもありません。

高すぎる自己効力感には、次のような過信のリスクがあります。

- 準備不足で挑戦してしまう

→ 「自分ならできる」と思い込み、計画が甘くなる - 他人の助言を聞かない

→ 「自分が正しい」という思い込みが強まる - 無理な目標を立てる

→ 結果的に失敗し、落ち込みが大きくなる

たとえば、資格試験を甘く見て勉強を怠り「簡単に受かる」と思っていたら不合格…というケースもよくあります。

自己効力感は大切ですが、現実的な視点とセットにすることが重要です。

失敗時に落ち込みやすい?自己効力感との向き合い方

自己効力感が高い人ほど、時に失敗したときの落差が大きいこともあります。

「できると思ってたのに、できなかった…」

「自分には向いていないのかも…」

こうした気持ちに襲われると、自信を一気に失ってしまうことがあります。

そんな時は、次のように考えるのがおすすめです。

✅ 失敗はデータだと思う

→ 「なぜうまくいかなかったか」を振り返る材料にする

✅ 自分を責めすぎない

→ 「まだ練習が足りなかっただけ」と捉える

✅ 目標を小さく修正する

→ 「まずはここから」と次のステップを設定する

失敗を「自分の能力の否定」ではなく、成長の糧と捉えることが、自己効力感を守るコツです。

他人に厳しくなりすぎないための注意点

実は、自己効力感が高い人ほど、他人に厳しくなりがちということもあります。

- 「自分はできるんだから、あなたもできるはず」

- 「努力が足りないだけじゃないの?」

こうした考えが強くなると、周りの人を追い詰めてしまうことがあります。

自己効力感が高いのは素晴らしいことですが、以下を意識しましょう。

✅ 人には得意・不得意があると理解する

✅ 自分の基準を押し付けない

✅ 相手のペースを尊重する

自分の自信を周囲に活かすには、思いやりと共感が欠かせないのです。

自己効力感を高めたい人へのアドバイスとよくある質問

すぐにできる自己効力感のトレーニング例

自己効力感は、特別な訓練を受けなくてもちょっとした工夫で高めることができます。ここでは、初心者でもすぐ実践できる簡単な方法を紹介します。

✅ できたことリストをつける

- その日うまくいったことを3つ書く

- 例:「メールをすぐ返せた」「いつもより早起きできた」

✅ 小さな目標を立てる

- いきなり大きな目標ではなく、達成しやすいステップにする

- 例:「10分だけ掃除する」→「次の日は15分に増やす」

✅ 自分へのポジティブな声かけをする

- 「大丈夫、前もできた」

- 「ちょっとずつでいい」

✅ 成功したときはしっかり喜ぶ

- 自分を褒めることも大事

- 小さなガッツポーズでもOK!

こうした積み重ねが、確実に「自分ならできる!」という感覚を育てます。

自己効力感を育むおすすめの本

自己効力感を深く理解したいなら、本や信頼できる情報源を活用するのもおすすめです。

日本で有名なのは、「マインドセット「やればできる! 」の研究」キャロル・S・ドゥエック (著)ではないでしょうか?

ただ、正確にいうとこの本は「自己効力感」と重なる部分はあるけれど、それだけの本ではありません。

キャロル・S・ドゥエックの『マインドセット』は、主に人の能力観(インテリジェンス観)をテーマにしています。

- 固定的マインドセット(Fixed Mindset)

→ 能力は生まれつき決まっていて変わらないと思う考え方 - 成長的マインドセット(Growth Mindset)

→ 能力は努力や学習で伸ばせると思う考え方

この成長的マインドセットが「やればできる」に近い発想で、結果として自己効力感(自分はやればできるという感覚)を高めるのは確かです。ただし、ドゥエックは単純な「ポジティブ思考」や「自信を持とう」という話をしているわけではなく、「失敗の捉え方」「努力の価値づけ」「挑戦の受け止め方」など、より行動や認知の質に踏み込んでいます。

要するに:

- 自己効力感は「自分はできる」という感覚そのもの

- 成長マインドセットは「能力は伸ばせる」という信念

という違いがあり、ドゥエックの本は自己効力感を含むもっと広い領域を扱っています。

『マインドセット』への批判・反論

しかし、この本や理論にはいくつか批判があります。代表的なのは以下のような点です:

① 実証研究の再現性問題

- ドゥエックの研究は「成長マインドセット介入で成績が伸びた」などポジティブな成果が多く報告されましたが、その後の再現実験で効果が小さいという結果も出ています。

- 特に教育心理学の分野では、成長マインドセット介入の効果は「短期的」「限定的」という批判があります。

- 「介入が薄っぺらいスローガン的なものに終わるのでは」という懸念も。

② 努力礼賛になりすぎる危険

- 成長マインドセットを強調するあまり、

- 「すべては努力次第」という圧力を生む

- 社会的・経済的格差など、努力では変えられない現実を無視しがち

という批判があります。

たとえば:

成長マインドセットを持たせる教育をするより、もっと教育資源を整えた方が効果的では?

「やればできる」と言われ続けることで、できない人が自己責任感を強めて苦しむのでは?

③ 固定マインドセットが必ずしも悪いわけではない

- 人によっては「得意・不得意をわきまえる」のも自己防衛として機能する場合があり、常に成長マインドセットが正解とは限らないという指摘もあります。

- 無理に挑戦して心が折れるケースも。

④ 概念が曖昧

- 固定 vs. 成長 の二分法が単純すぎるのではという批判もあります。

- 実際には人は状況や分野によってマインドセットを使い分けるのでは?という意見。

まとめ

- ドゥエックの本は自己効力感と重なる部分があるけど、主テーマは「能力は変えられるか」という信念の研究。

- 批判は

- 効果の再現性が低い

- 努力信仰が行きすぎるリスク

- 固定マインドセットにも役割がある

- 概念の単純化

といった点に集中している。

それでも、成長マインドセットという考え方が多くの人の支えになっているのも事実です。ただ、極端に賛美するより、「使いどころを見極める」ことが大事、といえるでしょう。

自己効力感を高めるのは本当に必要?

「自己効力感って本当に必要なの?」と疑問に思う人もいるでしょう。

確かに、何でも「自分ならできる!」と思う必要はありません。ですが、以下のような場面では自己効力感が高い方がメリットが大きいのです。

- 新しいことを始めたいとき

- 不安やプレッシャーが大きいとき

- 挫折から立ち直りたいとき

- 成長したいと思うとき

自己効力感が低いと、「どうせ無理」とあきらめてしまいやすくなり、行動する前から選択肢を狭めてしまいます。

ただし、過信にならないよう行動するのが大切です。

失敗が怖い人はどうすればいい?

「自己効力感を高めたいけど、失敗するのが怖い…」という人は多いです。

そんなときのポイントは次の通りです。

✅ 失敗を「練習」と考える

- 失敗=終わりではない

- 「どこを直せばうまくいくか」を学ぶチャンス

✅ 小さな挑戦から始める

- 一気に大きなことをやろうとしない

- 例:発表が苦手なら、まずは少人数で話す練習

✅ 他人と比較しない

- 自分のペースで進めることが大事

✅ ポジティブな言葉で自分を励ます

- 「大丈夫、完璧じゃなくていい」

- 「今日はここまでできたからOK」

失敗を「成長の材料」と捉えられるようになると、行動への怖さは確実に減ります。

まとめ|自己効力感を高めて自分らしく行動するために

「根拠のある自信」と「根拠のない自信」

自己効力感を高めるには、達成経験や代理経験を増やして、できるだけ「自分もできる」という根拠を集めましょう。

- 達成体験を積む

→ 小さな成功を重ねて「自分はできる」と感じる - 代理経験を持つ

→ 自分に似た人の成功を見ることで「自分もできる」と思える

根拠のある自信とは?

根拠のある自信は、文字通り「自分ができる」と思える理由がある自信です。

たとえば:

- 過去に同じことを成功させた経験がある

- 練習や準備をしっかり積んだ

- 人から「あなたならできる」と言われた

- 成功した人の方法を自分も取り入れている

こういう経験やデータが「自分はやれる」という気持ちを支えてくれるのが、根拠のある自信です。

根拠のない自信とは?

一方で、根拠のない自信は、はっきりした理由がなくても「なんとなくいけそう」と感じる自信です。

たとえば:

- 「理由はないけど、できる気がする」

- 「やってみたら何とかなると思う」

- 「失敗しても別にいいし、とりあえず挑戦してみたい」

でも、実際には、根拠のない自信も、実はどこかに小さなきっかけがあることが多いんです。

例えば:

- 過去に「無理だと思ったけどやってみたら意外とできた」経験

- 「他の人も挑戦して成功しているから、自分もできるかも」という気持ち

- 「やって失敗しても面白いし、学びになる」という楽観的な経験則⇒失敗しても、自分の人生にとってはプラスになりそう

つまり、「根拠のない自信」と言っても、実際には小さな成功体験や他人の事例が自分の無意識に影響していることが多いんです。

どちらがいいのか?

- 根拠のある自信 → 安心感があり、失敗しても立て直しやすい

- 根拠のない自信 → 勢いで行動できる、未知の世界に飛び込める

ダメ元で行動してうまくいくこともありますが、現実には、行動を続けるには「これをやればうまくいくかもしれない」という根拠があった方が、モチベーションを保ちやすいものです。

自己効力感を高めるためにも、「やればできる」という小さな成功の根拠を少しずつ集めていきましょう。

無理せず小さな一歩から始めよう

「自己効力感を高めたい」と思っても、いきなり大きなことを目指すのは逆効果なことが多いです。

特に自己効力感が低い場合は、小さな一歩から始めることが成功のポイントです。

例えば:

✅ 毎日1つだけ「できたこと」を書く

✅ 5分間だけ苦手な作業をやってみる

✅ まずは話す練習を家族や友達の前でやる

最初の一歩を踏み出せば、「自分はやればできる」という実感が芽生えます。

その小さな成功が、次の挑戦への自信につながるのです。

焦らず、一歩ずつ。それが自己効力感を育てる一番の近道です。

自己効力感を支える周囲の理解も大切

自己効力感は、自分一人だけで育てるものではありません。周りのサポートや理解も大きな力になります。

例えば:

- 家族や友達が「大丈夫だよ!」と励ましてくれる

- 職場の上司が小さな成功を褒めてくれる

- 同僚や仲間が一緒に頑張る姿を見せてくれる

こうした周囲の言葉や姿勢が、「自分もできる」と思えるきっかけになります。

他人の存在も自己効力感を育む大きな資源なのです。

まとめると…

自己効力感は、「自分ならできる」という自信であり、行動を起こすためのエネルギーです。

高めるためには:

- 小さな達成を積み重ねる

- 他人の成功から刺激をもらう

- ポジティブな言葉を使う

- 心身の健康を整える

そして、過信にならないよう、現実的な根拠を大事にすることも忘れずに。

焦らず、少しずつで大丈夫です。自己効力感を育てることで、きっとあなたの行動範囲も、可能性も広がります。