「自己概念ってよく聞くけど、結局どういう意味なの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

- 「理想の自分と今の自分の差に落ち込む」

- 「セルフイメージ(自分の印象)と本当の自分のズレに悩む」

- 「周囲の期待に応えなきゃとプレッシャーを感じる」

こうした悩みは、多くの場合 自己概念(=自分をどう理解しているかという心の枠組み) を正しく知ることで整理できます。

この記事では、心理学での定義から、セルフイメージや現実自己との違い、さらにロジャーズやヒギンズの有名な心理学理論までわかりやすく解説。最後には日常や仕事に活かすヒントも紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己概念とは?心理学における基本的な定義

自己概念の意味をやさしく解説

自己概念(self-concept)とは、簡単に言えば 「自分はどんな人間だと思っているか」 という心の中の地図のようなものです。

性格・能力・価値観・役割などに関する認識や信念をまとめた枠組みで、心理学では「自分を理解するための中心的な要素」とされています。

例えるなら、自己概念は「自己紹介カード」のようなもの。

「私は○○が得意」「友達に対しては優しい」「人前では緊張しやすい」など、自分に関する情報を集めたイメージです。

「私はどんな人か」を形づくる枠組み

自己概念は、次のような点から作られていきます。

- 過去の経験(成功体験や失敗体験)

- 周囲の評価(友達や家族、先生の言葉)

- 環境の影響(学校・職場・SNSなど)

これらが積み重なり、「私はこんな人間だ」という自己理解が形づくられます。

つまり、自己概念は固定されたものではなく、環境や人間関係の変化によって少しずつ変わっていく柔軟な性質を持っています。

自己概念と自己肯定感・自己評価との違い

混同されやすい関連用語も整理しておきましょう。

- 自己概念=自分に関する知識や理解(「私は○○な人」)

- 自己肯定感=その自分を前向きに受け止められる気持ち(「それでいい」と思える感覚)

- 自己評価=自分を数値化したり比較してどう感じるか(「人より優れている/劣っている」と判断すること)

✅ ポイントをまとめると:

- 自己概念=「自分のプロフィール全体」

- 経験・評価・環境の影響で形成される

- 自己肯定感や自己評価と混同しやすいが、概念としては区別される

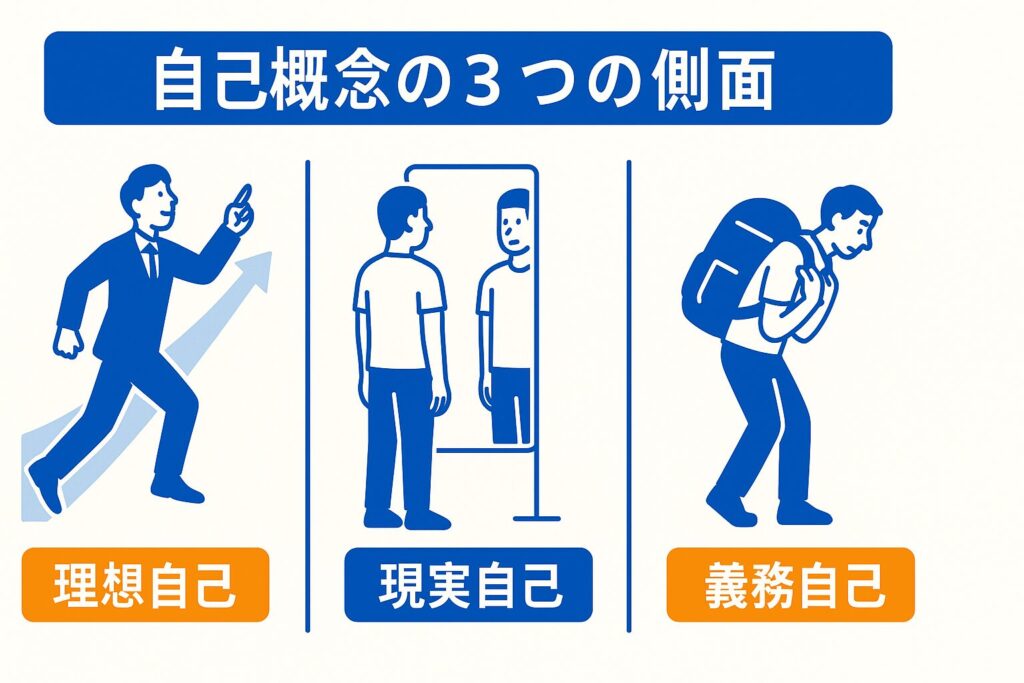

自己概念の3つの側面|理想自己・現実自己・義務自己

理想自己とは?なりたい自分の姿

理想自己とは、「こうなりたい」と思い描く自分の姿です。

たとえば、

- 「自信を持って人前で話せる人になりたい」

- 「もっと優しくて頼られる存在になりたい」

など、未来に向けた理想像を意味します。

理想自己は、私たちの成長やモチベーションの原動力となる一方で、現実の自分と差が大きすぎると「理想に届かない自分」に落ち込む原因にもなります。

現実自己とは?ありのままの等身大の自分

現実自己とは、「今の自分はこうだ」と捉えている自分像です。

たとえば、

- 「人前に立つと緊張してしまう」

- 「友達の相談にのるのは得意だ」

といったように、ありのままの自分を反映しています。

現実自己を正しく把握することは、成長の出発点です。過大評価しすぎても過小評価しすぎても、行動がちぐはぐになってしまいます。

義務自己とは?「〜すべき」という期待の自分像

義務自己とは、「こうあるべき」「〜しなければならない」という周囲からの期待に基づいた自分像です。

例としては、

- 「親として責任を果たさなければならない」

- 「社会人として成果を出さなければならない」

といったプレッシャーや義務感が当てはまります。

義務自己は社会生活に必要ですが、強すぎるとストレスや罪悪感を抱えやすくなります。

3つの自己がズレると何が起こるのか(不安・劣等感など)

この3つの自己はバランスが取れていると心が安定します。

しかし、ズレが大きいと心理的に負担が生まれます。

- 理想自己と現実自己のズレ → 「理想に届かない」→ 失望・劣等感

- 現実自己と義務自己のズレ → 「期待に応えられない」→ 不安・罪悪感

- 理想自己と義務自己のズレ → 「やりたいこととすべきことの板挟み」→ 葛藤・ストレス

👉 つまり、3つの自己のバランス調整が、自己概念を安定させるカギになります。

✅ ポイントをまとめると:

- 自己概念は「理想自己・現実自己・義務自己」の3つで成り立つ

- それぞれが役割を持ち、成長や社会生活に影響を与える

- ズレが大きいと不安や劣等感につながる

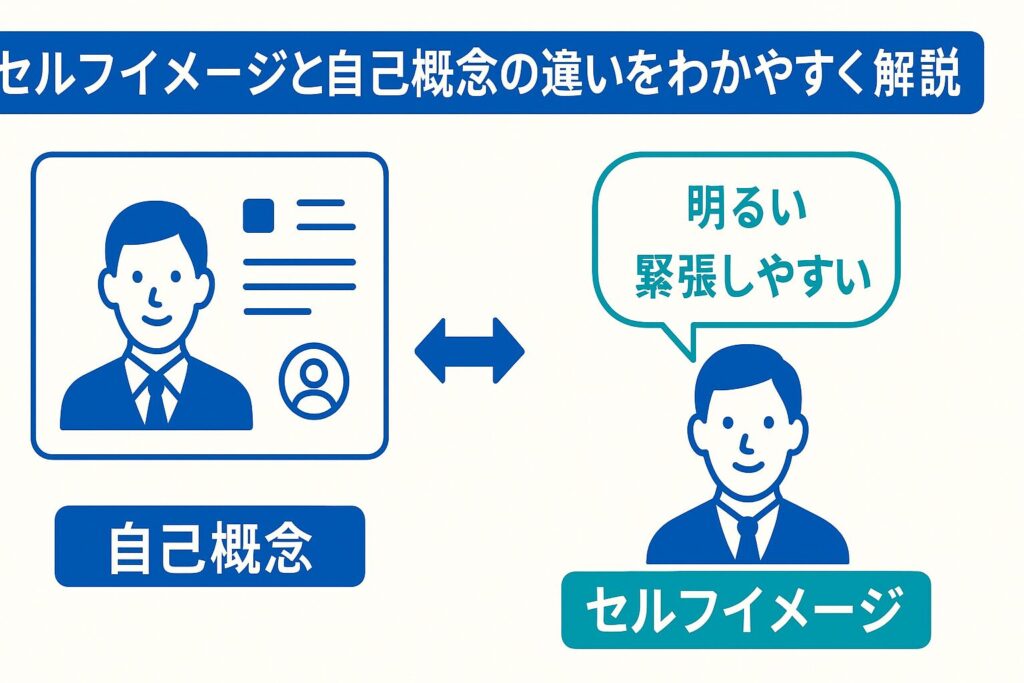

セルフイメージと自己概念の違いをわかりやすく解説

セルフイメージと自己概念は、とても似ているため混同されやすい言葉です。実際、心理学や自己啓発の分野ではほぼ同じ意味で使われることもあります。ただし、心理学的な整理では少しニュアンスの違いがあります。

セルフイメージ=自分に対する認識や自己評価

セルフイメージとは、自分自身に対する認識や自己評価のことです。

- 「自分は明るい性格だ」

- 「私は人前で緊張しやすい」

- 「友達からは頼りにされている」

このように、性格・得意不得意・周囲からどう見られているかなどを含む、包括的な自己認識を指します。セルフイメージは行動や感情、さらには人間関係やキャリアにも大きな影響を与えると言われています。

自己概念=自分に関する広い枠組み

一方で、自己概念はもっと広い意味で使われます。

「自分はどんな人間か」を理解する信念体系全体であり、性格や価値観、能力、役割(学生・親・職場での立場)などを含みます。

つまり、自己概念は「自分のプロフィール全体」のようなもので、セルフイメージはその中で「自分に対する印象や評価」に近い部分、と考えると整理しやすいでしょう。

違いを例で理解する

- 自己概念=履歴書やプロフィール全体(自分を構成するあらゆる情報)

- セルフイメージ=その中で「自分がどう見えているか」に関する自己評価

セルフイメージと自己概念の違い(比較表)

| 項目 | セルフイメージ | 自己概念 |

|---|---|---|

| 意味 | 自分に対する認識や自己評価(性格・得意不得意・周囲からの評価など) | 自分に関する包括的な理解や信念体系(性格・能力・価値観・役割などを含む) |

| 範囲 | 比較的「自分の印象」に焦点をあてる部分 | より広い枠組みで「自分に関するすべて」を含む |

| イメージ | 「プロフィールの中で特に自分が意識している写真」 | 「プロフィール全体=自分の本体」 |

| 使われ方 | 自己啓発や日常会話でよく用いられる | 心理学の研究や学術的な説明で使われることが多い |

| 関係性 | 自己概念の一部として含まれることが多い | セルフイメージを含む大きな枠組み |

✅ まとめると:

- セルフイメージ=自分に対する認識や評価(包括的で行動や感情に影響)

- 自己概念=自分に関する広い信念体系(セルフイメージを含む大きな枠組み)

- 実用的には「ほぼ同じ」と考えても大きな誤解はないが、研究上は区別される

自己概念と現実自己の違いを整理

自己概念は大きな枠組み、現実自己はその一部

自己概念は「自分に関する理解や信念のまとまり」を示す大きな枠組みです。

その中には「理想自己」「義務自己」なども含まれます。

一方で、現実自己はその一部にあたる「今の自分に対する認識」です。

つまり、自己概念の一部が現実自己という関係になります。

「全体の本」と「現在地のページ」という比喩

自己概念と現実自己の関係をわかりやすく例えると:

- 自己概念=自分という本の全体(章や目次を含めた大きな構成)

- 現実自己=その本の中で「現在地を記したページ」

たとえば「私は努力家である」「人前では緊張する」「親として責任を果たすべき」という全体像が自己概念。

その中で「今日は特に自信が持てない」という現在の自分像が現実自己です。

現実自己が強く影響する感情(自信・不安など)

私たちが日常で感じる 自信や不安、劣等感は、主に「現実自己」に基づいています。

- 「今の自分は力不足だ」と感じれば不安につながる

- 「思ったより成長できている」と気づけば自信につながる

✅ ポイントをまとめると:

- 自己概念は大きな枠組み、現実自己はその中の「現在の自分」

- 「本」と「ページ」の比喩で理解するとわかりやすい

- 現実自己の認識が、日常の感情に大きな影響を与える

自己概念を理解するための有名な心理学理論

自己概念は抽象的な概念ですが、心理学の研究ではさまざまな理論やモデルで整理されています。

ここでは、代表的な5つをわかりやすく紹介します。

①ロジャーズの自己理論と「自己一致」

人間性心理学の大家 カール・ロジャーズは、自己概念を「理想自己」「現実自己」の関係で説明しました。

彼は、理想自己と現実自己が重なっている状態(=自己一致)が、心理的に健康な状態だと考えました。

例:

- 理想自己「自信を持って話したい」

- 現実自己「少し緊張するけど、なんとか話せている」

→ この差が小さければ心は安定しやすい。

反対に差が大きいと、不安や劣等感が強まります。

②ヒギンズの自己不一致理論(理想・義務とのギャップ)

心理学者 E. トーリー・ヒギンズは、自己概念をさらに整理して

- 現実自己(今の自分)

- 理想自己(なりたい自分)

- 義務自己(〜すべき自分)

の3つで説明しました。

そして、それぞれの不一致が異なる感情を生むと提唱しました。

- 現実自己 × 理想自己 → 落ち込み・失望

- 現実自己 × 義務自己 → 不安・罪悪感

③自己評価維持モデル(他人の成功が自己概念に与える影響)

社会心理学者 アブラハム・テッサーが提唱したモデルです。

人は他人の成功を「誇り」と感じることもあれば「嫉妬」と感じることもあります。

- 親しい人が自分と同じ分野で成功する場合 → 比較が強く働きやすく、脅威に感じて自己概念が揺らぐ傾向がある

- 親しい人が自分と異なる分野で成功する場合 → 自分と重ならないため、誇りや喜びとして受け止め、自己概念を高めやすい

④社会的アイデンティティ理論(集団所属と自己概念)

ヘンリー・タジフェルらが提唱。

人は「個人的アイデンティティ(私は○○な人)」だけでなく、「社会的アイデンティティ(私は○○集団の一員)」からも自己概念を形成します。

例:

- 「私はサッカーチームの一員だ」

- 「この会社で働いている自分」

所属する集団が自尊心や行動に強い影響を与えることを示しました。

⑤自己知覚理論(行動から自分を知る)

心理学者 ダリル・ベムによる理論。

人は自分の行動を観察して「私はこういう人間だ」と自己概念を作ることがあります。

例:

- 「よく友達を助けている → 私は優しい人だ」

- 「プレゼンを引き受けた → 私は挑戦する人だ」

👉 自分の内面だけでなく、行動からも自己概念は形づくられるのです。

✅ ポイントをまとめると:

- ロジャーズ:自己一致が心の安定につながる

- ヒギンズ:自己不一致がネガティブ感情を生む

- テッサー:他人の成功が自己概念に影響する

- タジフェル:集団への所属意識も自己概念に含まれる

- ベム:行動を通して自己概念が作られる

自己概念を生活に活かす方法

心理学的な理論を知るだけでなく、日常の中で「自己概念」を意識することは、心の安定や人間関係の改善に役立ちます。ここでは、実践できる方法を紹介します。

日常でできる自己概念の整理(例:日記・セルフチェック)

自分の考えや気持ちを言葉にすることで、自己概念は整理されやすくなります。

- 日記を書く:その日に感じたこと・できたことを書き出す

- セルフチェック:自分の強み・弱みをリスト化して見直す

- フィードバックを受ける:信頼できる人に「自分はどう見えるか」を聞く

人間関係やビジネスで役立つ「自己理解」の効果

自己概念を理解すると、人との関わり方にもプラスの効果があります。

- 人間関係:自分の特徴を知っていると、他人に振り回されにくくなる

- ビジネス:強みを生かし、弱みをカバーする行動を取りやすくなる

例:

「自分は人前で緊張しやすい」と分かっていれば、会議では事前に資料を用意して安心感を得る、という対策ができます。

自己概念をポジティブに育てる3つのヒント

自己概念は変化するものです。より前向きに育てるには、次の工夫が効果的です。

- 小さな成功体験を積む → 自分への肯定的な証拠を増やす

- セルフコンパッション(自分への思いやり)を持つ → 失敗しても「誰にでもあること」と受け止める

- 長期的な視点を持つ → 今日の失敗が未来の成長につながると考える

✅ ポイントをまとめると:

- 自己概念は日記・チェック・フィードバックで整理できる

- 人間関係や仕事でも自己理解は強みになる

- 小さな成功・セルフコンパッション・長期視点で前向きに育てられる

まとめ|自己概念を理解すれば「自分らしさ」が見えてくる

定義・違い・理論をおさえて基礎を整理

自己概念とは、「自分はどんな人間か」という理解や信念のまとまりです。心理学では、理想自己・現実自己・義務自己といった枠組みで説明され、ロジャーズやヒギンズなどの理論によって体系的に研究されてきました。

まずは「自己概念とは何か?」という基礎を理解することが、自分を知る第一歩になります。

セルフイメージや現実自己との関係も理解しておく

自己概念と混同されやすい用語として、セルフイメージや現実自己があります。

- セルフイメージ=主観的な印象

- 現実自己=今の自分の状態をどう認識しているか

これらの違いを知ることで、自分に対する捉え方を整理しやすくなります。

生活や仕事に活かす視点で捉えることが大切

自己概念は学問的な理論で終わりではなく、日常生活や仕事に活かせる実践的な考え方です。

- 小さな成功体験を積んで自己概念を前向きに育てる

- 義務自己に縛られすぎないようセルフコンパッションを意識する

- 他人の成功を脅威ではなく刺激として捉える

✅ 最終まとめ

- 自己概念は「自分をどう理解しているか」を示す心の枠組み

- 理想自己・現実自己・義務自己の3つが中心

- セルフイメージや自己評価と区別して理解すると整理しやすい

- 理論を知り、生活に活かすことで「自分らしさ」を見つけられる