「最近どうもやる気が出ない…」「集中できずにイライラする」「頑張りたいのに体がついてこない」──そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

実はその原因、人間が生きるうえで最も基本となる“生理的欲求”が関係しているかもしれません。生理的欲求とは、食欲や睡眠欲など生命維持に直結する欲求のこと。これが満たされないと、どんなに高い目標を掲げても前に進みにくくなるのです。

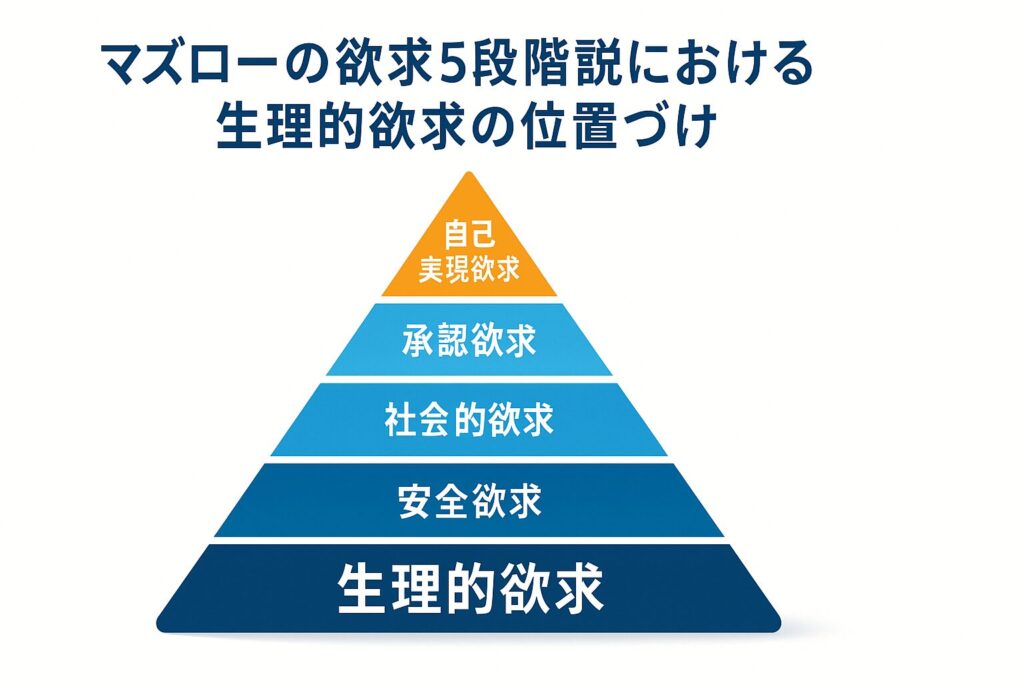

この記事では、マズローの欲求5段階説をベースに、生理的欲求の意味・具体例・満たされないときの影響・ビジネスや日常での活用方法までわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

生理的欲求とは?わかりやすい基本的な定義

生理的欲求とは、人間が生きるために欠かせない基本的な欲求のことを指します。

たとえば「お腹が空いたから食べたい」「眠いから休みたい」といった感覚は、誰でも一度は経験しているものですよね。これがまさに生理的欲求です。

生理的欲求の意味と日常生活での例

生理的欲求は、以下のように私たちの日常に深く関わっています。

- 食欲・水分欲求:お腹が空いたらご飯を食べたい、喉が渇けば水を飲みたい

- 睡眠欲:疲れたら眠りたい、夜になると自然に眠気がくる

- 排泄欲:トイレに行きたいと感じる

- 性欲:種の保存につながる欲求

- 体温調整:寒ければ暖房にあたりたい、暑ければ涼しい場所を求める

👉 どれも「放っておくと命に関わる」ものばかり。だからこそ、最優先で満たす必要があります。

なぜ「最も基本的な欲求」と呼ばれるのか

人間には「承認されたい」「自己実現したい」といった高次の欲求もあります。

しかし、生理的欲求が満たされていないと、他の欲求に意識を向ける余裕がなくなるのです。

例:

- 徹夜明けで眠気が強いとき → どんなにやる気があっても勉強に集中できない

- お腹が空きすぎているとき → イライラして人間関係もうまくいかない

このように、生理的欲求は人間の行動の“土台”になります。

生理的欲求と本能の違い

よく「本能」と混同されますが、少し違います。

- 本能:動物として生まれながらに備わった行動パターン(例:赤ちゃんが母乳を吸う)

- 生理的欲求:その時の体の状態に応じて「食べたい」「眠りたい」と意識にのぼる感覚

👉 つまり、生理的欲求は「本能に基づく欲求」ではありますが、状況によって強さが変わる点が特徴です。

✅ まとめると:

- 生理的欲求は「人間が生きるために必要な最も基本的な欲求」

- 日常の行動(食事・睡眠・排泄など)に直結

- 満たされなければ他の欲求に進めない

- 本能と似ているが、体の状態に応じて変化する

マズローの欲求5段階説における生理的欲求の位置づけ

欲求5段階説の全体像を簡単に解説

心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5つの段階に分けて整理しました。

これは「欲求5段階説」と呼ばれ、ピラミッド型の図で示されることが多いです。

下から順に:

- 生理的欲求(食事・睡眠など基本的欲求)

- 安全欲求(安心・安定した生活)

- 社会的欲求(仲間・友情・愛情)

- 承認欲求(認められたい・評価されたい)

- 自己実現欲求(自分の可能性を発揮したい)

👉 ポイントは「下位の欲求がある程度満たされると、次の段階の欲求が強まる」という考え方です。

生理的欲求がピラミッドの土台にある理由

マズローの理論では、生理的欲求はピラミッドの最下層=土台に位置づけられます。

理由はシンプルで、これが満たされなければ生存そのものが危うくなるからです。

例:

- 食べ物がなければ体力を維持できない

- 睡眠が不足すれば思考力が落ちる

- 水を飲めなければ数日で生命の危機に直面する

👉 だからこそ、生理的欲求は「まず最初に満たすべき欲求」とされます。

安全欲求や承認欲求との違い

生理的欲求と、それ以外の欲求の違いを整理するとわかりやすいです。

- 生理的欲求:命を守るために不可欠(例:食べる・眠る)

- 安全欲求:生活の安定や安心を求める(例:住居、医療、貯金)

- 承認欲求:他人から認められたい気持ち(例:褒められる、評価される)

👉 生理的欲求は「生きるために必要」、それ以外は「よりよく生きるために必要」という違いがあります。

✅ まとめると:

- 欲求5段階説は「人間の欲求を5つの層で説明する理論」

- 生理的欲求は土台にあり、満たされなければ上位欲求は考えられない

- 安全欲求や承認欲求と比べると「生命維持に直結する」という点で最優先

生理的欲求の具体例|人間が生きるために欠かせないもの

生理的欲求は「生きるために必須な欲求」と言われますが、実際にはどんなものが含まれるのでしょうか。ここでは代表的なものを整理して解説します。

食欲・水分欲求(生命維持に直結)

- 食欲:体に必要なエネルギーや栄養を取り入れたいという欲求。お腹が空くと、他のことに集中できなくなるのはこのためです。

- 水分欲求:人間の体の約60%は水分でできており、水が不足すると数日で生命が危険にさらされます。喉の渇きは「体がSOSを出しているサイン」です。

👉 これらは「生命維持に最も直結する欲求」であり、最優先で満たさなければなりません。

睡眠欲・休息の重要性

- 睡眠欲:脳や体を回復させるための欲求。睡眠不足が続くと、集中力の低下やイライラ、免疫力の低下を引き起こします。

- 休息:仕事や学習においても、短い休憩を挟むことで効率が上がります。これは「体が無理をしすぎないように休ませて」という欲求の表れです。

👉 睡眠や休養を削ってまで努力しても、長期的には逆効果になることが多いのです。

性欲・排泄欲・体温調整など

- 性欲:種の保存に関わる基本的な欲求。個人のレベルでは必須ではありませんが、人類全体の存続にとっては重要です。

- 排泄欲:体内の不要物を外に出す欲求。排泄を我慢しすぎると健康を害することがあります。

- 体温調整:寒いときに暖を取ろうとしたり、暑いときに涼しい場所を求めたりするのも生理的欲求の一部です。

👉 どれも「普段は意識していないけれど、満たされないと強く意識させられる欲求」です。

✅ まとめると:

- 生理的欲求には「食欲・水分欲求」「睡眠欲」「性欲」「排泄欲」「体温調整」などが含まれる

- いずれも生きるために欠かせない欲求で、満たされないと健康や命に直結する

- 普段の生活の中で当たり前に満たしているからこそ、その重要性を見落としがち

生理的欲求が満たされないとどうなる?影響とリスク

生理的欲求は、普段の生活の中で自然に満たされていることが多いので、意識しづらいかもしれません。

しかし、これが欠けると心身に大きな影響が現れます。ここではその具体的なリスクを解説します。

集中力・モチベーションの低下

- 空腹や睡眠不足が続くと、脳の働きが鈍り、集中力や判断力が落ちることが分かっています。

- 例えば、テスト前に徹夜で勉強しても頭が回らない、会議中に空腹でイライラしてしまうなど、日常生活でよく起こります。

- モチベーションが下がるのは「怠けているから」ではなく、生理的欲求が優先されているだけです。

健康や精神面への悪影響

- 栄養不足 → 免疫力の低下、体調不良

- 睡眠不足 → 慢性疲労、うつ症状や不安の増加

- 排泄や水分補給の不足 → 内臓への負担や体調悪化

👉 生理的欲求を軽視すると、心身のバランスが崩れて病気やメンタル不調につながるリスクがあります。

戦争や災害時に顕著に表れる欲求の優先順位

- 戦争や災害など非常事態では、人々はまず「食料・水・寝場所」を最優先に求めます。

- これはまさに、生理的欲求が他の欲求よりも強く表れる瞬間です。

- この状況では、承認欲求や自己実現といった上位欲求は一時的に後回しになります。

✅ まとめると:

- 生理的欲求が満たされないと、まず集中力ややる気が失われる

- さらに長期化すれば、健康や精神面に深刻な影響が出る

- 戦争や災害のような危機状況では、人間が本能的に最優先する欲求であることがよく分かる

心理学での理論モデルと生理的欲求の関係

生理的欲求はマズローの欲求5段階説でよく知られていますが、心理学には他にも関連する理論があります。ここでは代表的な3つのモデルを紹介します。

マズロー理論の限界と発展(ERG理論)

- マズローは「欲求は下から順番に満たされる」と考えました。

- しかし実際には、上位の欲求を求めながら下位の欲求が満たされていないこともあります。

- 例:芸術家が生活は貧しいのに創作活動(自己実現)を優先するケース。

- そこで登場したのがアルダーファーのERG理論(1969年)。

- 欲求を「存在(Existence=生理的・安全欲求)」「関係(Relatedness=人間関係)」「成長(Growth=自己実現)」の3つに分類。

- 特徴:上位の欲求が満たされないと、下位に戻る「フラストレーション退行」がある。

ホメオスタシス理論(恒常性)との関わり

- 生理的欲求の背景には、体のバランスを一定に保とうとする働き(ホメオスタシス)があります。

- 例:

- 体温が下がると「寒い→暖を取ろう」と感じる

- 血糖値が下がると「お腹が空いた」と感じる

- 欲求は「心の気まぐれ」ではなく、体の内部環境を正常に戻すための信号なのです。

✅ まとめると:

- マズロー理論:生理的欲求は最下層に位置づけられる

- ERG理論:欲求は柔軟に上下するもので、生理的欲求は「存在欲求」として再整理された

- ホメオスタシス理論:生理的欲求は体の恒常性を守るための仕組み

ビジネスや日常生活における生理的欲求の活用例

生理的欲求は一見「生きるための当たり前の欲求」に思えますが、実はビジネスや日常生活の成果にも直結しています。ここではその具体的な活用シーンを紹介します。

職場の生産性と休養・環境整備

- 社員が高いパフォーマンスを発揮するには、まず快適な職場環境が必要です。

- 例:

- 休憩スペースや仮眠室を用意する

- 適切な温度や空調を整える

- 飲み物や軽食を提供する

- これらは一見「小さな配慮」に見えますが、生理的欲求を満たす仕組みであり、結果的に仕事の効率やモチベーションを高めます。

学習や仕事のパフォーマンスを高める睡眠と食事

- 「やる気が出ない」「集中できない」という悩みは、睡眠不足や食生活の乱れが原因のことがあります。

- 例えば:

- しっかり寝た日は勉強がはかどる

- 栄養バランスの良い食事は集中力をサポートする

- 生理的欲求を整えることは、意志力や努力に頼らないパフォーマンス向上法とも言えます。

「欲求の充足」がモチベーションの基盤になる理由

- 人は「欲求が満たされていない状態」では、どうしてもそのことに意識を奪われます。

- 空腹 → 勉強に集中できない

- 睡眠不足 → イライラして人間関係がぎくしゃくする

- 逆に、基本的な欲求が満たされると、安心して上位の欲求(成長・挑戦)に向かえるのです。

- これはマズロー理論だけでなく、モチベーション研究でも繰り返し指摘されているポイントです。

✅ まとめると:

- ビジネスでは「職場環境や休養の整備」が生産性向上の鍵になる

- 学習や仕事では「睡眠・食事の質」がモチベーションと集中力を左右する

- 生理的欲求が満たされてこそ、人は次のステップ(承認・自己実現)に進める

まとめ|生理的欲求を理解することが自己実現への第一歩

ここまで見てきたように、生理的欲求は人間の欲求の中で最も基本的かつ重要なものです。

最後に、本記事のポイントを整理しながら「自己実現へのつながり」を確認してみましょう。

まず「基本」を整えることの大切さ

- 生理的欲求は「食事・睡眠・休息・排泄・体温調整」など、生きるために欠かせないもの。

- これが不足すると、どんなに高い目標を掲げても実行力が下がってしまいます。

- 最初の一歩は、自分の体と心の基本ニーズを満たすことです。

生理的欲求と上位欲求をつなげる視点

- マズローの欲求5段階説では、生理的欲求が満たされた上で、安全・社会的つながり・承認・自己実現へと進みます。

- つまり、「基本が整うからこそ、次のステップに挑戦できる」ということ。

- 例えば:

- 睡眠が十分に取れているから、新しい仕事に集中できる

- 食事や健康が安定しているから、人間関係に意識を向けられる

今すぐできるセルフケアの工夫

- 睡眠時間を削らない(最低6〜7時間を確保)

- 栄養バランスのとれた食事を意識する

- こまめな水分補給

- 無理を感じたら短い休憩を入れる

👉 これらはシンプルですが、「自己実現に向かうための土台づくり」になります。