「この人と一緒にいると安心できる」と感じる相手はいますか?

逆に、信頼できるはずなのになぜか落ち着かない…そんな経験はありませんか?

人間関係や恋愛、子育て、職場でのやり取りの中で、

- 相手を信じたいのに不安になる

- 新しいことに挑戦する勇気が出ない

- 居心地の良い関係が長続きしない

そんなモヤモヤを感じている人は少なくありません。

そんなモヤモヤを感じている人は少なくありません。

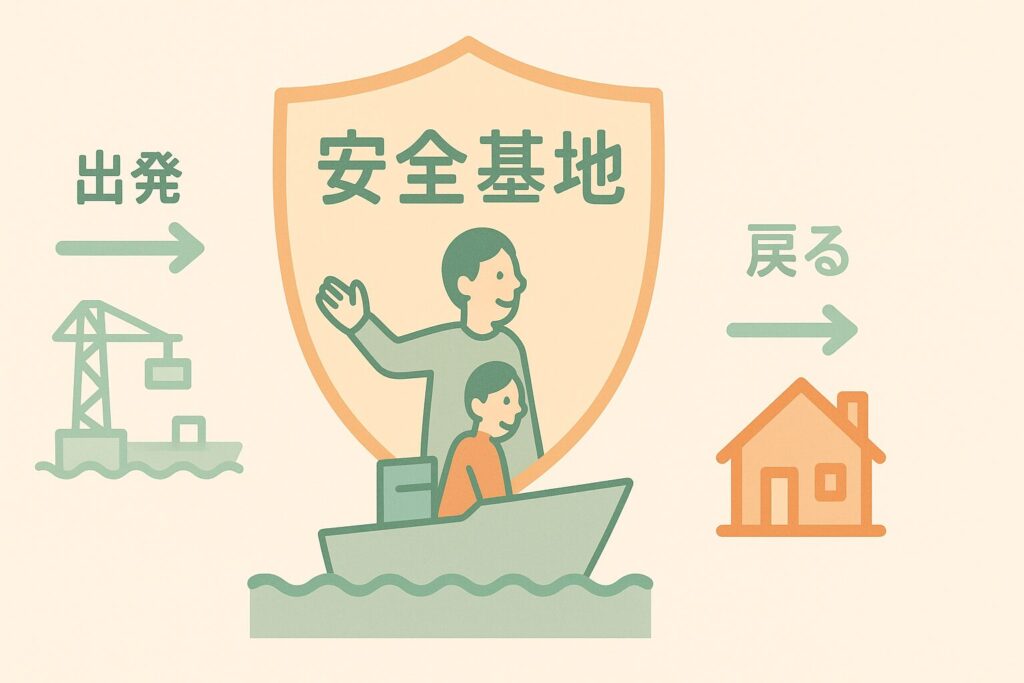

もしかすると、その背景には「安全基地」の有無が関わっているかもしれません。

この記事では、心理学でいう「安全基地」(安心して行動でき、必要なときに戻れる存在)についてわかりやすく解説します。

意味や定義から、恋愛・親子・職場での実例、そして安全基地を作るための具体的な方法まで、順を追って紹介。

あなた自身が安全基地を持ち、さらに誰かの安全基地になれるヒントもご紹介します。

人間関係の質をぐっと高めるヒントを、ぜひ最後まで読んでくださいね。

安全基地とは何か?心理学での意味と定義

安全基地(secure base)とは、心理学、特に愛着理論(Attachment Theory)で使われる用語で、

「安心して探索でき、必要なときに戻って休める存在や場所」を指します。

たとえば、小さな子どもが公園で遊ぶとき、母親や父親がそばにいてくれると安心して走り回れます。

でも怖くなったり疲れたりしたら、すぐに親のもとに戻って休憩します。

この「行ってもいいし、戻ってきてもいい」という心理的な支えこそが安全基地です。

ジョン・ボウルビィが提唱した「愛着理論」と安全基地

安全基地の概念を広めたのは、イギリスの精神科医ジョン・ボウルビィです。

彼は、子どもと養育者との間に形成される愛着関係が、その後の人間関係の土台になると提唱しました。

ボウルビィによると、安全基地は以下のような役割を果たします。

- 安心感を与える

- 探索や挑戦への勇気を支える

- 困難なときに戻れる避難所になる

つまり、安全基地は「依存」と「自立」の両方を支えるバランス役なのです。

メアリー・エインスワースの研究と「ストレンジ・シチュエーション法」

ボウルビィの理論を実証したのが、心理学者メアリー・エインスワースです。

彼女は「ストレンジ・シチュエーション法」という観察実験を行いました。

1歳前後の子どもと母親を部屋に入れ、母親が一時的に退室→戻る場面を観察し、

子どもの反応から愛着のタイプ(安定型・不安型・回避型など)を分類しました。

結果、安定型の子どもは、母親がそばにいると安心して探索し、

いなくなると不安になるが、戻ってくるとすぐに安心して遊びを再開する――まさに安全基地の特徴を示しました。

安全基地と「心理的安全性」の違い

安全基地と似た言葉に心理的安全性がありますが、意味は少し異なります。

- 安全基地:特定の人物や場所との信頼関係に基づく安心感(個人的な絆が中心)

- 心理的安全性:チームや集団の中で、意見や行動をしても拒否や罰を受けないという安心感(集団的な文化が中心)

簡単に言えば、安全基地は「人と人」の関係であり、心理的安全性は「場や文化」の性質です。

どちらも安心感を生む点では共通していますが、作用する範囲や性質が違います。

安全基地が人間関係にもたらす効果

安全基地は、単なる「安心できる存在」ではありません。

信頼感と安心感があることで、人はより積極的に挑戦し、成長できるという心理的な効果があります。

ここでは、その主な3つの効果を解説します。

①安心感が挑戦と成長を促す理由

人は安心感があると、心に余裕が生まれます。

余裕があると、「もし失敗しても大丈夫」という感覚を持てるため、新しい挑戦に踏み出せます。

例えるなら、安全な港がある船は遠くまで航海できますが、港がない船は岸辺から離れられません。

安全基地は、その「港」の役割を果たします。

心理学的には、安心感は探索行動(exploration behavior)を促し、学習・スキル向上・自己成長を加速させます。

②信頼関係が長続きする人間関係の特徴

安全基地がある関係は、信頼の積み重ねによって安定しています。

具体的な特徴は次の通りです。

- 相手が困っているときに支える

- 話を最後まで聞く

- 否定よりも理解を優先する

- 約束や言動が一貫している

こうした行動は、「この人は自分を裏切らない」という安心感を相手に与えます。

結果として、恋愛・友情・職場の関係が長く続きやすくなります。

③安全基地がある人とない人の行動の違い

- 安全基地がある人

- 自分の意見をはっきり言える

- 失敗しても立ち直りが早い

- 他人の挑戦を応援できる

- 安全基地がない人

- 新しいことに挑戦しにくい

- 失敗を恐れて行動が止まる

- 人間関係で過度に不安や疑いを抱く

つまり、安全基地は行動の幅を広げ、人生の選択肢を増やすポイントになります。

安全基地を作るための基本条件

安全基地は自然にできることもありますが、多くの場合、意識して育てる必要があります。

ここでは、相手との間に安全基地を築くための3つの基本条件を紹介します。

①受け入れと共感の態度を持つ

安全基地の土台は、相手をそのまま受け入れる姿勢です。

相手の意見や感情を否定せず、まず「そう感じるんだね」と共感することで安心感が生まれます。

- 例:「そんなことで悩むなんておかしいよ」→ ✕

- 例:「そう感じたのは理由があるんだね」→ ◎

共感は「同意」とは違い、相手の立場を理解しようとする態度そのものです。

②一貫性と予測可能性を保つ

人は予測できない反応や態度に不安を感じます。

安全基地となるには、言動が一貫していることが大切です。

- 約束を守る

- 気分で態度を変えない

- ルールや対応を安定させる

こうした一貫性は「この人は大丈夫」という信頼感を生みます。

③相手の自己効力感を支える関わり方

自己効力感(self-efficacy)とは、「自分はできる」という感覚です。

安全基地は、相手が自信を持って行動できるよう支えます。

- 相手の努力や成果を具体的に褒める

- 必要以上に手を出さず、自分でやらせてみる

- 挑戦を後押しする言葉をかける

こうした関わりが、相手に「やってみよう」という意欲を与えます。

恋愛・夫婦・親子・職場での安全基地の具体例

安全基地は心理学用語ですが、日常のさまざまな人間関係で活かせる実践的な考え方です。

ここでは、恋愛・夫婦・親子・職場という4つの場面に分けて、その具体例を見ていきます。

①恋愛・夫婦関係における安全基地の作り方

恋愛や夫婦関係では、安全基地があることでお互いが自分らしく過ごせる安心感が生まれます。

具体的には次のような行動が効果的です。

- 忙しいときでも、連絡や会話でつながりを感じられるようにする

- 感情的な批判よりも、気持ちや希望を伝える「Iメッセージ」を使う

- 相手の夢や挑戦を応援する(否定や過度な心配は避ける)

結果として、束縛や不安に頼らず、信頼で結ばれた関係が長く続きやすくなります。

②子育てや教育での安全基地の役割

子どもにとって、安全基地は自信と探究心の源です。

親や教師が安全基地として機能すると、子どもは安心して新しいことに挑戦できます。

- 子どもが失敗しても責めず、「やってみたこと」を評価する

- 不安を感じたらすぐに戻ってこられる環境を用意する

- 探索の後には、十分な休息やスキンシップで安心感を与える

これにより、子どもは自立と依存のバランスを自然に学びます。

③職場の心理的安全性と安全基地の共通点・違い

職場でも、安全基地的な存在はパフォーマンスに直結します。

特に心理的安全性との関係を押さえておくと、マネジメントやチーム作りに役立ちます。

| 項目 | 安全基地 | 心理的安全性 |

|---|---|---|

| 中心 | 特定の人との信頼関係 | チームや組織の文化 |

| 効果 | 個人の挑戦や成長を促す | 意見・アイデアを自由に出せる |

| 実践例 | 信頼できる上司や同僚 | 会議での発言しやすい空気づくり |

安全基地が個人的な安心感を生むのに対し、心理的安全性は組織全体の風土に関わります。

両方を意識することで、職場の人間関係はより健全になります。

安全基地を失ったときのサインと対処法

安全基地は、一度築けたからといって永遠に続くわけではありません。

信頼が揺らいだり、距離が生まれたりすると、安心感が失われてしまいます。

ここでは、安全基地を失ったときのサインと、その改善法を紹介します。

距離を置きたくなる・信頼が揺らぐ瞬間

安全基地が崩れ始めると、次のような変化が見られます。

- 相手と話すのが面倒・避けたくなる

- 発言や行動に疑いを持ちやすくなる

- 以前は共有していたことを話さなくなる

- 連絡や会う頻度が減る

こうしたサインは、信頼の基盤が弱くなっていることを示しています。

早めに気づくことで、関係修復のチャンスが広がります。

対話とフィードバックで信頼を再構築する方法

安全基地を取り戻すには、まず率直な対話が欠かせません。

ただし、感情的にならないよう次のステップを意識します。

- 事実と感情を分けて話す

(例:「最近連絡が減って寂しい」など、自分の感情を主語にする) - 相手の立場や理由を聴く

否定せず最後まで聞くことで、防衛的な態度を減らす - 小さな約束を積み重ねる

会う回数を増やす、連絡頻度を決めるなど具体的な行動で信頼を再構築する

自分自身が安全基地になるためのセルフケア習慣

安全基地を維持するためには、自分自身が安定していることも重要です。

自分が不安定だと、相手へのサポートも難しくなります。

- 睡眠・食事・運動など生活の安定

- 趣味やリラックスできる時間を確保

- ネガティブ感情を溜め込まず、言語化やアウトプットで整理

- 必要に応じて第三者(友人・カウンセラー)に相談

自分を整えることは、相手にとっての安全基地であり続けるための必須条件です。

関係を自然に手放したいときの安全な方法

安全基地を失ったとき、必ずしも修復を目指す必要はありません。

相手との関係を続けることが負担になっている場合や、もう関わりたくないと感じる場合は、「関係を自然に終わらせる」という選択肢もあります。

1. 距離を少しずつ広げる

いきなり連絡を断つと、相手に強い反発や混乱を与えることがあります。

まずは会う頻度や連絡の間隔を少しずつ空け、徐々に距離を取っていきましょう。

2. 返信や反応をシンプルにする

感情的なやり取りを避け、短く丁寧な返信にとどめます。

相手に「関係が以前より淡泊になった」と感じてもらうことで、自然な距離感が生まれます。

3. 共通の時間や場を減らす

誘いや依頼を無理なく断り、接触のきっかけを減らすことで、関係は自然に薄れていきます。

このとき、過剰な言い訳をせず「今は忙しくて難しい」とシンプルに伝えると良いでしょう。

4. 自分の生活の軸を他に移す

趣味・仕事・他の人間関係に時間とエネルギーを注ぐことで、自然と相手との関係が生活の中心から外れていきます。

それでも相手がしがみついてくる場合の対処法

関係を自然に手放そうとしても、相手がしがみついて離れないことがあります。

この場合は、自分の境界線(バウンダリー)を明確にすることが重要です。

1. はっきりと気持ちを伝える

自然消滅を狙っても相手が察しない場合は、やんわりとではなく、

「これからは連絡を減らしたい」「距離を置きたい」とシンプルかつ具体的に言葉にする必要があります。

曖昧な表現は相手に希望を持たせてしまうため注意が必要です。

2. 感情的なやり取りを避ける

相手が強く感情をぶつけてきても、冷静に淡々と対応します。

怒りや同情から返事を長くしてしまうと、関係が長引く原因になります。

3. 接触のルートを制限する

連絡手段を一つに絞る、SNSの公開範囲を制限するなど、物理的にも距離を作ります。

必要であればブロック機能や通知オフを活用しましょう。

4. 第三者を挟む

共通の知人や信頼できる第三者を介して「距離を置きたい」という意志を伝えると、相手も受け止めやすくなります。

職場や家族など関係が切りにくい場合は、第三者の立場が緩衝材になります。

しがみつかれると情に流されそうになることもありますが、

「自分の生活や心の安定を守るための距離」は必要なものです。

罪悪感よりも、これからの自分の時間と健康を優先しましょう。

安全基地を理解するための有名な理論・研究・事例

安全基地という概念は、心理学の研究や具体的な事例から深く理解できます。

ここでは、初心者でもイメージしやすい3つの有名な例を紹介します。

①港と船の比喩で分かる安全基地の役割

安全基地はよく「港と船」に例えられます。

- 港(安全基地):安心して戻れる場所

- 船(あなたや相手):世界へ探索に出る存在

港が安全で穏やかなら、船は遠くまで航海できます。

しかし港が荒れていたり、信用できなければ、船は出港をためらいます。

この比喩は、恋愛・親子・職場など、あらゆる人間関係に当てはめられます。

②ハーロウのサル実験が示した「安心感の重要性」

心理学者ハリー・ハーロウは、赤ちゃんザルを2種類の「母親モデル」と一緒に育てる実験を行いました。

- ミルクは出るが硬いワイヤー製の母

- ミルクは出ないが柔らかい布製の母

結果、サルは食事よりも柔らかく安心できる布の母を選び、そばにいる時間が長くなりました。

この実験は「愛情や安心感は、生存に必要な基本要素である」ことを示しました。

③スー・ジョンソンのEFT(感情焦点型療法)と夫婦関係改善

臨床心理学者スー・ジョンソンは、夫婦関係における安全基地の重要性を強調しました。

彼女が開発した感情焦点型療法(EFT)では、パートナーが互いの感情を理解し、受け止め合うことで安全基地を再構築します。

EFTのポイント:

- 攻撃や防衛ではなく、感情の奥にある不安や愛情を伝える

- 小さな成功体験を積み重ねて信頼を回復する

- 「あなたは私にとって大切な人」というメッセージを行動で示す

まとめ|安全基地は「安心できる人間関係」の出発点

安全基地は、人が挑戦し、成長し、戻って休めるための信頼と安心の拠点です。

心理学では愛着理論を通じて広く研究され、恋愛・家族・職場など日常のあらゆる場面で応用できます。

心理学的理解と日常での実践の両立

安全基地を知識として理解するだけでは不十分です。

大切なのは、日常の関わり方に落とし込むことです。

- 相手を否定せず受け入れる

- 一貫性のある対応で信頼を積み重ねる

- 挑戦を応援し、失敗しても安心して戻れる空気を作る

こうした行動が「この人は自分にとっての安全基地だ」という感覚を相手に与えます。

安全基地があることで広がる人生の可能性

安全基地がある人は、安心して未知の世界に挑戦できます。

結果として、

- 新しい経験や出会いが増える

- 失敗を恐れずに行動できる

- 長く続く信頼関係が築ける

安全基地は、あなたの人生の行動範囲を広げる「心の港」です。

港がしっかりしていれば、船は何度でも出航し、より遠くへ旅立てます。