「やらなきゃいけないのに、なぜか手が止まってしまう…」そんな経験はありませんか?

宿題や仕事、片付けや運動――分かっているのに後回しにしてしまい、結局ギリギリで焦ったり、自己嫌悪に陥ったり…。これは単なる“怠け”ではなく、心理学で説明できる先延ばし癖という習慣です。

本記事では、先延ばしが起きる心理学的な原因(現在バイアスや完璧主義など)をわかりやすく解説し、さらに期待価値理論を使って「なぜ後回しにするのか」を整理します。そのうえで、実際に役立つ克服法や習慣術(実行意図・5分だけ法・ご褒美の活用・マインドフルネス)もご紹介。

読めば今日から取り入れられる実践的な工夫がわかります。

ぜひ最後まで読んでくださいね!

先延ばし癖とは?意味と基本的な定義

先延ばし癖=やるべきことを後回しにする心理習慣

「先延ばし癖」とは、本当は今やった方が良いことを分かっていながら、意識的・無意識的に後回しにしてしまう行動習慣のことです。

例えば…

- 宿題や仕事のレポートを「明日でいいや」と後回しにする

- 部屋の片付けを「時間があるときにやろう」と放置する

- 健康診断や手続きなど、面倒なことを先にやらず溜め込む

このように「すぐに取りかかる方が有利」だと分かっていても、なぜか後回しにしてしまう――これが先延ばし癖の特徴です。

怠け癖とは違う?心理学で説明できる特徴

よく「怠け癖」と混同されがちですが、先延ばし癖=怠け者の性格ではありません。

心理学の研究では、先延ばしには次のような特徴があるとされています。

- 本当はやりたいのに「気分が乗らない」と感じてしまう

- やらないことで一時的には安心できるが、後で強い自己嫌悪や罪悪感に襲われる

- 意志が弱いのではなく、脳の仕組み(快楽を優先する性質)が関わっている

つまり「意志が弱いからできない」のではなく、脳の心理的な働きによって“後回し”を選んでしまうクセだと言えます。

この違いを理解することで、「自分は怠け者だからダメなんだ」と責めるのではなく、心理的な仕組みとして改善の方法を考えることができます。

なぜ人は先延ばししてしまうのか|心理学的な原因

現在バイアスと双曲割引|「今の快楽」を優先してしまう脳の仕組み

人間の脳は、「将来の利益」より「目の前の快楽」を強く評価してしまう傾向があります。これを現在バイアスと言います。

さらに「時間が遠くなるほど、その価値を不合理に小さく見積もる」心理を双曲割引と呼びます。

例えるなら、

- 「一週間後に1万円もらえる」より「今日5000円もらえる」を選んでしまう

- 「将来の健康」より「今のケーキ」を優先してしまう

この脳のクセが、やるべきことを後回しにする大きな原因になっています。

自己効力感の低さ|「自分にはできない」という思い込み

自己効力感(Self-efficacy)とは「自分ならできる」という感覚のこと。

この感覚が低いと、タスクを始める前から「無理そう」「やっても失敗する」と思い込み、行動を先延ばししやすくなります。

例えば、英語の勉強を始める前に「どうせ続かない」と思ってしまうと、机に向かう気すら起きなくなるのです。

完璧主義が生む行動の麻痺|失敗を恐れて動けない心理

完璧主義も先延ばしの大きな要因です。

「完璧にやらなきゃ」と思うほど、失敗への恐れが強くなり、結局手をつけられなくなります。

- 「最初から100点を目指す」

- 「完璧に準備できていないからまだ始められない」

この思考が行動を止めてしまい、結果的に締切ギリギリで慌てて取り組む…という悪循環に陥ります。

認知的不協和|やりたくない気持ちとのギャップから逃げる

認知的不協和とは、「頭でわかっていること」と「気持ち」の間にズレが生じると不快感が生まれる心理現象です。

- 「勉強しなきゃ」と分かっているのに「面倒だな」と感じる

- 「健康のために運動すべき」と分かっていても「今日は疲れたからやめよう」と考える

このギャップから生まれる不快感を避けるために、人は「やらない」という選択=先延ばしをしてしまいます。

期待価値理論で理解する先延ばし癖の仕組み

先延ばし癖を心理学的に説明する代表的な考え方の一つが、期待価値理論(Expectancy-Value Theory)です。

これはもともと「人が行動するかどうかは、成功できると感じる度合い(期待)と、その行動に意味を見いだせるか(価値)の掛け算で決まる」という理論です。

さらに行動科学の研究では、この「期待×価値」にコストや衝動性といった要素を加えて数式で説明されています。

ここでは、それぞれの要素を先延ばし癖と関連づけて見ていきましょう。

期待とは?「できそう」という感覚が行動を左右する

期待=その行動がうまくいく見込みのこと。

「自分ならできる」と思えるほど行動に移しやすく、逆に「どうせ失敗する」と感じると手が止まってしまいます。

例:

- 「数学のテストで絶対に赤点だ」と思えば勉強に取りかからない

- 「まずは5問解けばいい」と小さな成功を積むと「できそう」と思える

👉 期待を高めるには、小さなステップに分けて成功体験を積むことが大切です。

価値とは?「やる意味」をどれだけ感じられるか

価値=その行動が自分にとってどれくらい意味があるか。

価値を感じられないと、「後でいいや」となりやすいのです。

例:

- 「英語を勉強しても将来役立たない」と思えば先延ばしする

- 「海外旅行で自由に話せるようになりたい」と思うと勉強に前向きになれる

👉 価値を意識するには「なぜそれをやるのか」を具体的に言語化すると効果的です。

コストとは?負担が大きいほど行動は遠のく

コスト=その行動に必要な負担(時間・労力・ストレス)のこと。

負担が大きいと「面倒くさい」と感じ、行動が後回しになってしまいます。

例:

- 「部屋の大掃除」は時間も体力もかかるから後回し

- 「机の上だけ片付ける」ならコストが下がり取り組みやすい

👉 コストを減らすには、タスクを細かく分けたり、作業環境を整えることが有効です。

衝動性とは?「今すぐの快楽」に負ける心のクセ

衝動性=先のことより目の前の楽しさを優先してしまう傾向。

人間は将来の報酬より「今の快楽」に惹かれるため、スマホやSNSなどに流れてしまうのです。

例:

- 勉強を始めようとしたのに「ちょっとだけSNS」と言って1時間経過

- ダイエット中なのに「今日くらいいいか」と甘い物を食べてしまう

👉 衝動性をコントロールするには、環境から誘惑を遠ざけることがポイントです。

このように、期待×価値 ÷ コスト×衝動性という枠組みで考えると、先延ばし癖は「性格」ではなく「行動の計算結果」として理解できます。

つまり「期待を上げる」「価値を意識する」「コストを下げる」「衝動性を抑える」ことで、先延ばしを減らせるのです。

先延ばし癖を説明するその他の有名な理論・モデル

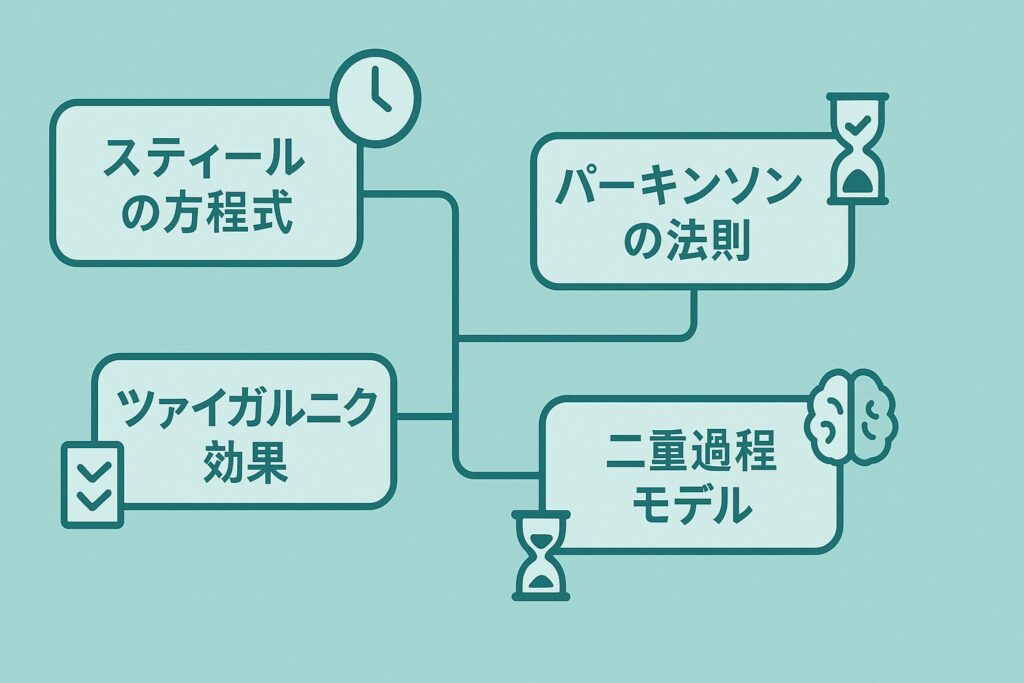

先延ばし癖は「期待価値理論」だけでなく、心理学や行動経済学のさまざまな理論で説明できます。

ここでは代表的な4つのモデルを紹介します。

①スティールの先延ばし方程式(期待×価値 ÷ 遅延×衝動性)

カナダの心理学者ピアース・スティールが提唱した有名な数式モデルです。

「やる気=期待 × 価値 ÷ 遅延 × 衝動性」で表されます。

- 期待:成功できそうな感覚

- 価値:やる意味や魅力

- 遅延:締切までの時間が長いほどモチベーションは下がる

- 衝動性:誘惑に流されやすい性格や状況

👉 例えば「1年後の試験勉強」は遅延が大きく価値を感じにくいため先延ばししやすく、「明日のテスト勉強」は遅延が小さいので一気にやる気が出る…という現象を説明できます。

②ツァイガルニク効果|未完了タスクは頭に残る

ロシアの心理学者ブリューマ・ツァイガルニクが発見した現象で、人は中断された作業を強く記憶するというもの。

- レストランのウェイターは「未精算の注文」をよく覚えているが、精算済みの注文は忘れやすい

- 勉強を途中で切り上げると「続きが気になる」と思い出しやすい

👉 逆に「やり始めれば、未完了効果で続けやすくなる」ため、先延ばし対策としても使える理論です。

③パーキンソンの法則|仕事は時間いっぱいに膨張する

「仕事は与えられた時間をすべて使い切るまで膨張する」という法則。

締切が遠いと「まだ大丈夫」と思ってダラダラし、結局ギリギリに詰め込むのはこのためです。

👉 対策は「自分で締切を前倒しに設定する」こと。タスクに短い時間を割り当てると効率が上がります。

④意思決定の二重過程モデル|快楽を優先するシステム1と理性のシステム2

心理学者ダニエル・カーネマンらが提唱したモデルです。

人間の意思決定は次の2つのシステムで行われるとされます。

- システム1(直感・感情):即時的に「楽しい」「面倒」と判断する

- システム2(理性・論理):じっくり考え「やるべきこと」を選ぶ

先延ばし癖は、システム1(今の快楽を優先する直感)が、システム2(長期的に正しい選択)を押しのけてしまうことで起こります。

先延ばし癖の影響|仕事・勉強・日常生活への悪循環

先延ばし癖は「ちょっと後回しにしただけ」と思いがちですが、実は勉強・仕事・生活の質全般に悪影響を及ぼすクセです。ここでは代表的な3つの場面での影響を見ていきましょう。

勉強での先延ばし|試験直前に焦る原因

学生にとって一番分かりやすいのが勉強です。

- 「テスト前にまとめてやろう」と思って手をつけず、直前に徹夜する

- レポートや課題をギリギリに提出してクオリティが落ちる

- 結果的に「もっと早くやればよかった」と自己嫌悪に陥る

👉 これはまさに「遅延が大きいと行動できない」という心理学的特徴の典型例です。

仕事での先延ばし|締切ギリギリで質が下がる

社会人の先延ばし癖は、生産性や評価に直結するリスクがあります。

- 資料作成や報告を後回しにして、締切直前にバタバタ仕上げる

- 準備不足でプレゼンに挑み、クオリティが低下する

- 「ギリギリでやる自分」に慣れてしまい、慢性的なストレスを抱える

👉 これは個人の問題にとどまらず、チーム全体の信頼にも影響を及ぼします。

日常生活の先延ばし|片付け・運動・健康管理に及ぶ影響

生活習慣でも先延ばしは悪循環を生みます。

- 部屋の片付けを後回しにして、どんどん散らかる

- 健康診断や病院に行くのを延ばして、症状が悪化する

- 運動やダイエットを「明日から」で先送りして、結局やらない

👉 こうした日常の積み重ねが「自己管理できない」という自己否定感につながり、メンタル面にも悪影響を与えてしまいます。

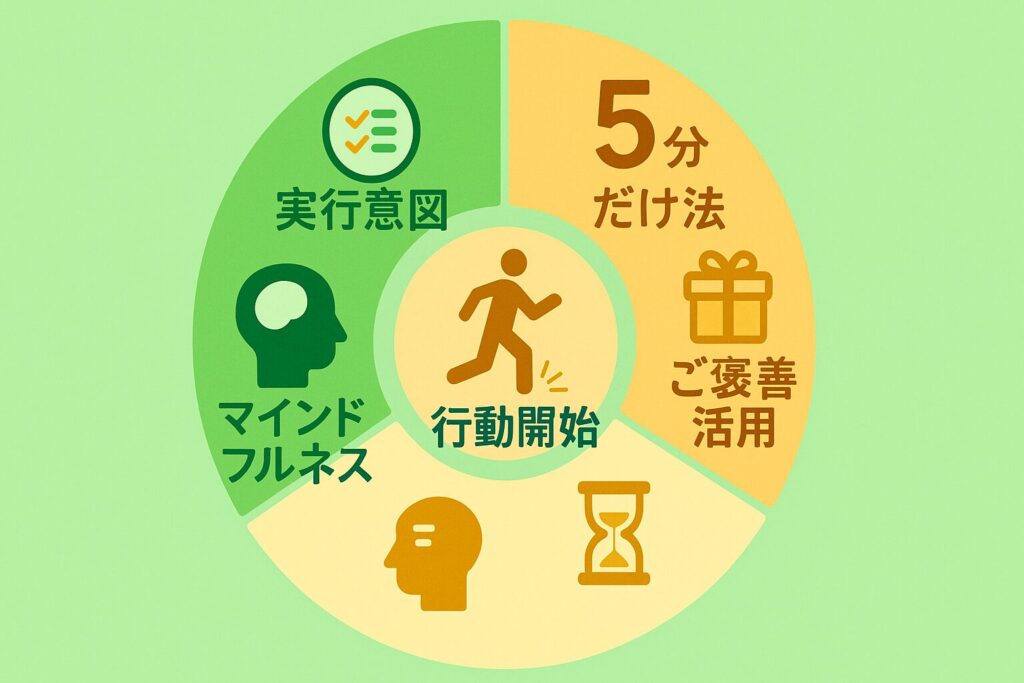

先延ばし癖を克服する心理学的アプローチ

先延ばし癖は「意志が弱いから」ではなく、心理学的な仕組みによって起こる行動パターンです。

そのため、克服のためには心理学に基づいたアプローチが効果的です。ここでは代表的な4つを紹介します。

①実行意図(if-thenプランニング)で行動を自動化する

「もし〇〇になったら、そのとき△△する」と条件付きで行動を決めておく方法です。

例:

- 「朝8時になったら机に座って勉強を始める」

- 「昼ごはんを食べたら10分散歩する」

👉 具体的な行動パターンを事前に設定しておくことで、迷う余地が減り、先延ばしを防げます。

②小さな一歩を踏み出す|「5分だけ法」でハードルを下げる

先延ばしの多くは「タスクが大きく見える」ことが原因です。

そこで有効なのが「とりあえず5分だけやる」と決める方法。

- 5分だけ勉強する

- 5分だけ掃除する

実際に始めると「思ったより簡単」と感じ、気づけば長く続けられることも多いです。

③プレマックの原理|ご褒美をセットにして行動を強化

心理学の実験で知られる「行動と報酬の法則」を利用します。

「やりたいこと」を「やるべきこと」のご褒美にするのです。

例:

- レポートを30分書いたら、好きなドラマを見る

- 掃除を終えたらコーヒーを飲む

👉 脳が「やればご褒美がもらえる」と覚えると、自然と行動が習慣化しやすくなります。

④マインドフルネスで感情に振り回されない

先延ばしの背景には「気分が乗らないからやらない」という感情依存があります。

マインドフルネス(今この瞬間に集中する心のトレーニング)を取り入れると、気分に左右されず行動を始めやすくなります。

- 「やりたくない気持ちがある」と気づいて受け流す

- 呼吸に集中して、今この瞬間の行動に意識を向ける

👉 感情に支配されるのではなく「感情を観察する」ことで、先延ばしを減らせます。

まとめ|先延ばし癖は原因を理解すれば改善できる

原因を理解すれば「怠け」ではなく「仕組み」だとわかる

これまで見てきたように、先延ばし癖は「怠け者だから」起きるのではなく、脳の仕組みや心理学的要因によって自然に生じる行動パターンです。

自分を責めるのではなく、なぜ後回しにしてしまうのかを理解することが第一歩になります。

小さな行動と習慣化で改善できる

- タスクを分解して「できそう感(期待)」を高める

- やる意味(価値)を明確にする

- 負担(コスト)を下げる工夫をする

- 誘惑(衝動性)をコントロールする

👉 これらを意識して、小さな行動を繰り返すことで「先延ばししない習慣」が自然と身につきます。

今日から実践できる工夫を生活に取り入れよう

- 「もし〜なら、〜する」と実行意図を決める

- 「5分だけやる」から始める

- やった後に小さなご褒美を用意する

- SNSやスマホの通知を切って環境を整える

こうした工夫はすぐに試せるものばかりです。

先延ばし癖は性格ではなく、改善できる行動習慣。今日から少しずつ取り入れてみましょう。