「別れたいのに、なぜか別れられない…」そんな経験はありませんか?

相手に尽くしすぎて苦しいのに離れられない、裏切られても許してしまう、時間や努力を無駄にしたくないと思って関係を続けてしまう――。この矛盾には、認知的不協和(考えと行動のズレが生む不快感)という心理が深く関わっています。

この記事では、認知的不協和が恋愛でどう働くのか、なぜ不健全な関係に縛られてしまうのかをわかりやすく解説します。また、「努力の正当化」や「吊り橋効果」など具体的な心理現象から、別れられない恋の共通パターン、そしてそこから抜け出す実践ステップまで紹介。読めば、自分の気持ちを整理し、より健全な恋愛を選ぶヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「別れたいのに別れられない恋愛」が起こるのか

恋人との関係に疲れて「もう別れたい」と思うのに、なぜか行動に移せない…。

多くの人が一度は経験するこの矛盾の背景には、心理学でいう認知的不協和が深く関わっています。

心の中に矛盾が生まれる「認知的不協和」とは

認知的不協和とは、「自分の考え・感情」と「実際の行動」が食い違ったときに生じる不快な感覚のことです。

たとえば、

- 「別れたほうが幸せになれるはず」と思う一方で、「でも一緒にいる時間も捨てがたい」と感じるとき。

- 「もう好きじゃない」と心で思いながら、「付き合い続けている自分」がいるとき。

このような矛盾は強いストレスを生みます。人は無意識に、この不協和を解消しようとし、結果として別れられない言い訳や合理化をしてしまうのです。

恋愛で特に不協和が強く働くシーン(浮気・不倫・尽くしすぎ)

恋愛の中でも、特に不協和が強く現れるのは以下のような場面です。

- 浮気や不倫をされているのに、相手を手放せない

→ 「裏切られた」という感情と「まだ好き」という気持ちの矛盾。 - 尽くしすぎて苦しいのに、やめられない

→ 「自分ばかり損をしている」と思いながら、「でも愛されたい」と願う矛盾。 - 本当は幸せではないのに、関係を続けてしまう

→ 「このままでは未来がない」と分かっていても、「一人になるのは怖い」と感じる矛盾。

恋愛は感情が大きく揺れる関係性だからこそ、こうした不協和が強く作用します。

別れを決断できない人が抱える代表的な心理的葛藤

「別れたいのに別れられない」人が抱える心理的な葛藤には、次のようなものがあります。

- 孤独への不安:「一人になったらもっと寂しいのでは?」という恐れ。

- 時間や努力の損失感:「ここまで付き合ってきた時間を無駄にしたくない」という気持ち。

- 周囲の目や期待:「友達や家族に反対されるのでは?」という社会的なプレッシャー。

- 自己評価の低下:「別れると自分の価値が下がるのでは?」という不安。

これらが複雑に絡み合うことで、頭では別れたいと思っていても、心と行動が一致せず「動けない」状態になってしまうのです。

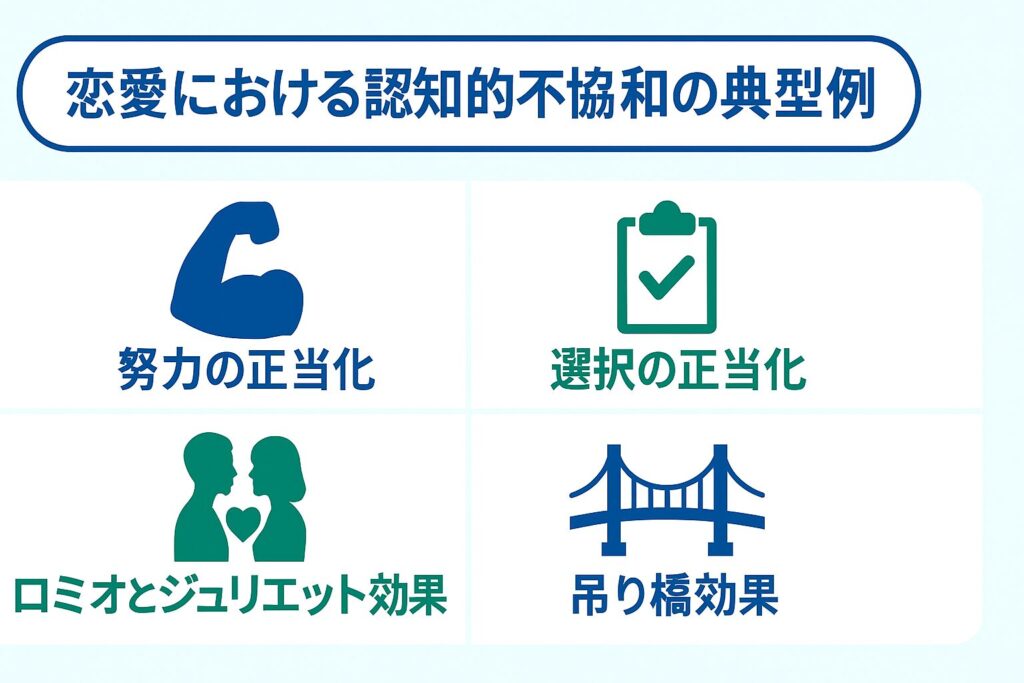

恋愛における認知的不協和の典型例

「別れたいのに別れられない」恋愛には、いくつか典型的なパターンがあります。

ここでは心理学で説明できる代表的な4つのケースを見ていきましょう。

①尽くしすぎる恋愛から抜けられない(努力の正当化)

「これだけ尽くしてきたのだから、絶対にこの恋には意味があるはず」

そんなふうに考えてしまうのは、努力の正当化という心理です。

人は大きな努力や犠牲を払ったとき、その行動を正当化しようとします。

恋人に尽くした時間やお金、労力を「無駄にしたくない」と思うことで、別れを決断できなくなるのです。

例えるなら、長時間並んでようやく手に入れた商品が実はあまり良くなくても、「せっかく並んだのだから価値があるはず」と思い込むのに似ています。

②「選んだ相手こそ正しい」と思い込む(選択の正当化)

恋人を選んだ自分の判断を守るために、「この人こそ自分に合っている」と思い込むことがあります。

これは選択の正当化と呼ばれる現象です。

「他の人の方が幸せになれたかもしれない」という考えは、自分の決断を否定することにつながり、不協和を強めてしまいます。

その不快感を避けるために、「今の相手がベスト」と自分に言い聞かせてしまうのです。

③禁断の恋や不倫が燃え上がる理由(ロミオとジュリエット効果)

親に反対された恋や、不倫などの禁断の関係は、なぜか強く燃え上がりやすいと言われます。

これはロミオとジュリエット効果と呼ばれる心理で、「障害があるほど恋が激しくなる」現象です。

禁止されることによって「なぜ自分はこの恋を続けているのか?」という矛盾が強まり、その不協和を埋めるために「それほどまでに深い愛だから」と思い込むのです。

④ドキドキを恋と誤解する(吊り橋効果)

恐怖や不安で心臓がドキドキする状態を、恋のときめきと勘違いしてしまう心理を吊り橋効果と言います。

緊張感や不安のドキドキを「好きだからドキドキしている」と錯覚することで、別れたいのに関係を続けてしまうことがあります。

例えば、「危ない恋」や「波乱万丈の恋」に惹かれてしまうのは、この心理が働いている可能性があります。

「別れられない恋愛」に見られる共通パターン

「別れたいのに別れられない恋愛」には、いくつかの共通パターンがあります。

これは単なる偶然ではなく、認知的不協和によって心が合理化を繰り返す結果です。

惚れた弱みで相手の欠点を合理化する

「本当はひどいことをされているのに、なぜか許してしまう」

こうした状態は、惚れた弱みによる合理化の典型です。

- 相手の暴言を「でもストレスが溜まっているだけ」と言い訳する

- 浮気を「それでも自分のところに戻ってきてくれる」と美化する

このように欠点を正当化することで、不協和を減らそうとしてしまいます。

自尊心や承認欲求が相手に依存している

「この人がいなければ自分の価値はなくなる」と感じると、関係に執着してしまいます。

これは承認欲求や自己評価の低さが影響しています。

- 「一人になると誰にも愛されないのでは」と不安になる

- 「相手がいる=自分の価値」と思い込む

こうした依存的な思考は、不協和を強め「別れられない理由」を自分で作り出してしまいます。

「ここまでの努力や時間を無駄にしたくない」という心理

「せっかくここまで一緒に過ごしたのに、別れるのはもったいない」

これは心理学でいうサンクコスト効果(埋没費用効果)です。

- 長年付き合った時間

- 注いできたお金や労力

- 家族や友人への紹介など社会的コスト

これらを失うことを避けたい気持ちが、「もうやめたい」と思っていても行動を止めてしまうのです。

認知的不協和を知ることで得られる気づき

「別れたいのに別れられない」状況は、本人にとってとてもつらいものです。

しかし、心理学の視点から認知的不協和を理解することで、気づきが生まれ、現状を客観的に見直せるようになります。

「なぜ別れられないのか」を客観視できる

まず大きなメリットは、自分の気持ちを冷静に見られるようになることです。

「自分は弱いから別れられない」と責めるのではなく、

「不協和があるから葛藤しているだけ」と理解することで、心の負担が軽くなります。

例えるなら、体調不良の原因が「風邪」だとわかれば安心できるのと同じで、恋愛のもつれも「心理学的に自然な反応」と知るだけで冷静さを取り戻せます。

感情と行動の矛盾に気づけば選択肢が広がる

「好きな気持ちは薄れているのに付き合い続けている」

「幸せではないのに別れを選べない」

このような感情と行動の矛盾に気づけると、自分がどんな選択をしているのかがはっきりします。

そして「本当に自分が望む未来は何か?」を考える余地が生まれます。

結果として、「関係を続ける/終わらせる」という二択だけでなく、距離を取る・関係を見直すなど柔軟な対応ができるようになります。

心理を理解すると不健全な恋から抜け出しやすくなる

認知的不協和の仕組みを知ると、無意識の合理化に気づきやすくなります。

- 「相手を庇うのは愛情ではなく不協和の解消かもしれない」

- 「別れられないのは投資した時間を惜しんでいるだけかもしれない」

このように客観視できれば、恋愛を美化して縛られることが減り、より健全な関係を選びやすくなります。

別れたいのに別れられない恋から抜け出す実践ステップ

「別れたい」と思いながらも行動できないのは、よくあることです。

しかし、そのまま放置すると不健全な関係に縛られ続けてしまいます。

ここでは、少しずつ実践できるステップを紹介します。

まずは「不協和がある」と気づく

最初のステップは、自分の中に矛盾があることを自覚することです。

「相手を好きな気持ち」と「幸せではない現実」が一致していないと気づくだけで、心の整理が始まります。

👉 ポイント

- 「私は弱いから別れられない」ではなく、「不協和が起きているから葛藤している」と言葉を置き換える

- 日記やメモに「好きな点」「つらい点」を書き出してみる

距離を取る(会う頻度・連絡頻度を減らす)

いきなり別れるのは難しい場合、少しずつ距離を取ることがおすすめです。

連絡の頻度や会う回数を減らすことで、依存状態が和らぎ、冷静に考える余裕が生まれます。

👉 例

- LINEの即レスをやめる

- 週に1回会っていたのを2週間に1回にしてみる

- 「一人の時間」を意識的に作る

「失うもの」より「得られる未来」に注目する

別れられない理由の多くは「ここまでの努力や時間を無駄にしたくない」という気持ちです。

しかし心理学では、これはサンクコスト効果(埋没費用効果)と呼ばれる“錯覚”です。

むしろ注目すべきは、「別れることで得られる未来」です。

- 自分の時間やエネルギーを取り戻せる

- 新しい出会いや可能性が広がる

- 精神的に楽になる

こうした「プラスの未来」に意識を切り替えることで、行動のハードルが下がります。

信頼できる人や専門家に相談する

一人で抱え込むと、不協和の中で堂々巡りになりがちです。

信頼できる友人に話すだけでも「客観的な視点」を得られますし、必要ならカウンセラーや専門家の力を借りるのも有効です。

- 友人や家族に「別れたいのに別れられない気持ち」を共有する

- 恋愛相談やカウンセリングを利用する

- 第三者の視点で「合理化ではなく事実」を整理してもらう

まとめ|認知的不協和を理解すれば恋愛の選択が変わる

「別れたいのに別れられない」恋愛は、多くの場合、認知的不協和という自然な心理現象が影響しています。

この仕組みを理解することで、自分を責めずに冷静に状況を見直すことができます。

「気持ちのズレ」を理解すると無理な恋に縛られにくい

「好き」という気持ちと「幸せではない現実」のズレが不協和を生みます。

そのことを理解できれば、感情に流されず、冷静に関係を見直せるようになります。

恋愛を美化する心理を知ると客観的に判断できる

尽くしすぎや選択の正当化、ロミオとジュリエット効果…。

恋愛を美化してしまう心理を知ることで、「これは愛情ではなく合理化かもしれない」と客観的に判断できるようになります。

心理学を味方にして健全な恋愛を選べるようになる

心理学的な葛藤を理解すると、「なぜ別れられないのか」が整理され、自分の幸せを基準にした選択ができるようになります。

結果として、不健全な恋に縛られるのではなく、心地よい関係を築く道を選びやすくなるのです。