「後悔しない選択って、どうすればできるんだろう?」

誰もが一度はそう考えたことがあるはずです。

たとえば──

「転職したけど、やっぱり前の職場のほうが良かったかも」

「挑戦しなかったことを、今でも引きずっている」

「失敗するのが怖くて、結局動けなかった」

そんな“モヤモヤする選択の後味”は、後悔理論(Regret Theory)という心理学の考え方で説明できます。

人は合理的に判断しているようで、実は「後で後悔したくない」という感情で決めていることが多いのです。

この記事では、

- なぜ人は後悔を恐れるのか

- 「行動した後悔」と「行動しなかった後悔」の違い

- 後悔を減らす3つの実践ステップ

をやさしく解説します。

読んだ後には、「どうすれば自分が納得できる選択ができるか」がきっと見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ人は「後悔しない選択」を求めるのか|心理学的な背景とメカニズム

私たちは、毎日のように「どちらを選ぶか」という小さな決断を繰り返しています。

服を選ぶ、昼食を決める、仕事を変える、誰と関わるか──。

そのどれもに共通するのが、「後悔したくない」という感情です。

一見、理性的に選んでいるようでも、実はその背後には「感情」と「想像力」が密接に関わっています。

ここでは、心理学の視点から「なぜ人は後悔を避けようとするのか」を順を追って解説します。

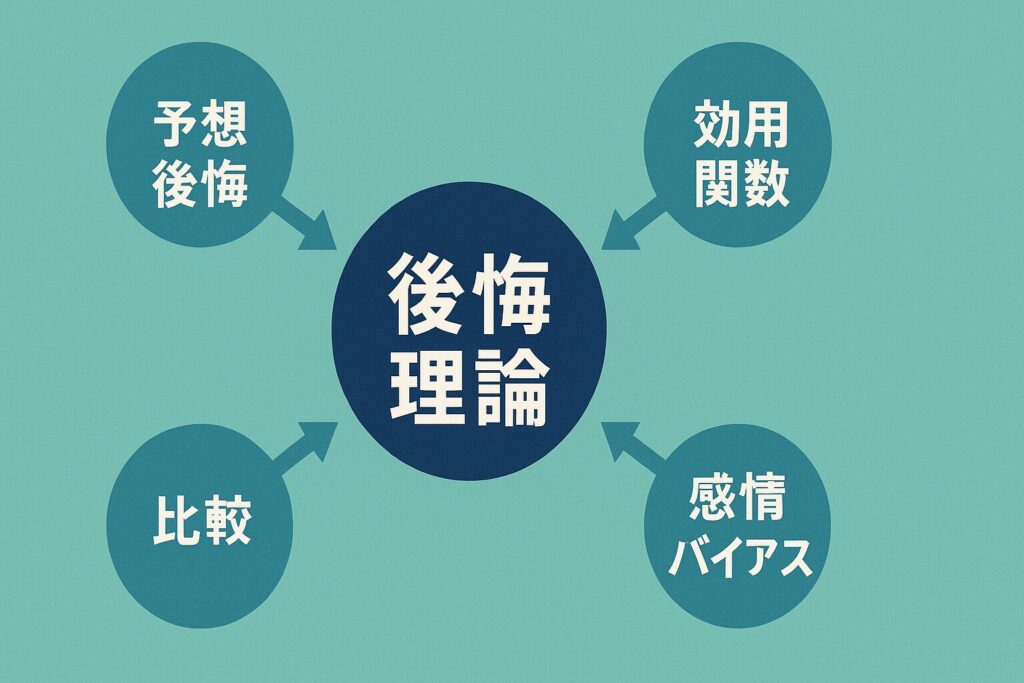

後悔とは何か|過去の自分と理想の結果を比較する感情

後悔(regret)とは、「もし別の選択をしていたら、もっと良い結果が得られたかもしれない」という比較から生まれる感情です。

つまり、“現実”と“想像上の最良の結果”を比較して苦しむ心理現象です。

たとえば、

- 転職せずに残った会社が倒産した

- 告白しなかった相手が他の人と付き合った

- 株を売った直後に価格が急上昇した

こうした場面で感じる「しまった…」という気持ちは、まさに後悔の典型例です。

心理学では、こうした思考を「反事実思考(counterfactual thinking)」と呼び、

人間が“現実ではないもう一つの可能性”を想像できることが、後悔を生む原因とされています。

予想後悔(anticipated regret)とは?|行動前に“後悔を想像”して迷う心理

後悔は、起きてから感じるだけではありません。

実は、多くの人は「これを選んだら後悔するかも」と、行動する前から予想しています。

これを心理学では 予想後悔(anticipated regret) と呼びます。

予想後悔は、いわば“未来の後悔を先取りする感情”。

たとえば、

- 「転職して失敗したらどうしよう」

- 「告白して振られたら恥ずかしい」

- 「投資して損したら嫌だ」

このような未来の失敗シナリオを想像する力が、人を慎重にさせたり、行動を止めてしまうのです。

予想後悔が強い人ほど、リスクを取らず、「何もしない」安全な選択を選びやすくなります。

後悔回避バイアス|リスクよりも“後悔の痛み”を避ける人間の本能

心理学や行動経済学では、人が「損を避けたい」と感じる傾向を 損失回避バイアス と呼びます。

そしてその中でも特に、「後悔したくない」という思いで選択を歪める心理を、

後悔回避バイアス(regret aversion) と言います。

人は「リスクそのもの」よりも、「失敗して後悔する痛み」を強く恐れます。

そのため、

- 本当は挑戦したいのに、無難な道を選ぶ

- 新しい恋愛に進めず、過去の関係にとどまる

- アイデアを出せず、空気を読んで黙る

といった行動をとりがちです。

これは合理的な選択ではなく、“感情的な安全策”なのです。

行動できない心理との関係|「失敗を恐れて動けない」は後悔理論で説明できる

後悔理論では、人は単に「損得」で動くのではなく、

「後悔を避ける」ために選択を変えると説明されます。

つまり、行動できない人は“怠けている”のではなく、

「後悔する自分を想像している」から動けないのです。

たとえば、

「もし転職して失敗したら…」

「起業してうまくいかなかったら、家族に何て言われるだろう」

このように、未来の“後悔の痛み”をシミュレーションするほど、足が止まる。

だからこそ、後悔を減らすには「失敗=悪」と考える習慣を手放し、

“挑戦しなかった後悔”の方が長く残ることを知ることが大切です。

まとめ:人は「正しい選択」より「後悔しない選択」を求める

人の意思決定は、合理性より感情によって大きく左右されることが心理学で明らかになっています。

私たちは「最も得をする選択」よりも、「後悔しなさそうな選択」を選びがちです。

つまり、後悔を恐れる気持ちが“行動のブレーキ”にも“安全装置”にもなるのです。

この感情の正体を理解することで、

「なぜ自分が決断できないのか」

「なぜ無難な道ばかり選んでしまうのか」

が見えてきます。

“後悔理論”とは?意思決定を左右する心理モデルをわかりやすく解説

私たちはなぜ、合理的ではないのに「後悔しない選択」をしてしまうのでしょうか?

その答えを説明しているのが、心理学と経済学の交差点に位置する「後悔理論(Regret Theory)」です。

この理論は、「人は未来に感じるであろう後悔をあらかじめ想定し、それを避けるように行動する」という考えに基づいています。

ここでは、専門用語をかみ砕きながら、後悔理論の意味・背景・実証研究をわかりやすく紹介します。

後悔理論の定義|Loomes・Sugden・Bellによる1982年の提唱

後悔理論(Regret Theory)は、1982年にグラハム・ルームズらによって同時期に提唱された意思決定の心理モデルです。

従来の経済学では、人は「期待効用理論(Expected Utility Theory)」に従って合理的に選択するとされてきました。

つまり、「確率 × 得られる利益」が最も大きいものを選ぶ、という考え方です。

しかし、現実の人間はそうではありません。

たとえ確率的に得な選択肢があっても、

「もし失敗して後悔したらどうしよう」

「他を選んでいたらもっと良かったかもしれない」

と感じてしまい、“後悔を避けるための選択”をする傾向があるのです。

この「予期される後悔(anticipated regret)を考慮した意思決定」を説明するのが、後悔理論の核心です。

効用関数に組み込まれた“後悔項”とは?|経済学×心理学の融合モデル

後悔理論は、数式の世界でも独自の位置を占めています。

人が感じる「満足度(効用)」を表す式の中に、“後悔項”という心理的な要素を加えるのです。

簡単に言えば、

効用(満足) = 実際の結果の満足度 − 他の選択をした場合の想定満足度

という考え方。

たとえば、

- 株を売って+1万円の利益が出た → 嬉しい

- でも、その後株価がさらに上がって+5万円になった → 「売らなければ…」と後悔

このとき、後悔理論では「+1万円の利益」よりも「得られなかった+5万円との差」に強く反応すると考えます。

つまり、人は“実際の結果”よりも“別の可能性との比較”で幸せや後悔を感じるということ。

この“比較の痛み”を数理的に表すため、後悔理論は効用関数に「後悔をマイナス調整する項」を組み込み、

心理学と経済学を橋渡しするモデルとして発展しました。

後悔理論が説明する行動経済の現象|アレーのパラドックスとの関係

後悔理論の優れた点は、人間の「非合理的な選択」を説明できることです。

その代表例がアレーのパラドックス(Allais Paradox)です。

アレーのパラドックスとは、

「確率的に同じ利益が期待できるのに、人は“安全そうな選択”を選ぶ」現象。

たとえば:

- A:確実に100万円もらえる

- B:80%の確率で120万円、20%の確率で0円

多くの人はBの方が期待値が高いと分かっていても、A(確実に得られる方)を選びます。

なぜなら、「Bを選んで外れたら後悔しそう」という心理が働くからです。

多くの人がA(確実に100万円)を選ぶのは、単に「非合理」だからではありません。

「外れたら後悔しそう」「100万円あれば安心できる」といった感情的価値を考慮しているのです。

後悔理論は、こうした“感情を含んだ現実的な合理性”を説明するために生まれた心理モデルです。

ファーストプライスオークション実験|“敗者の後悔”が入札額を変える証拠

後悔理論は、実験によってもその妥当性が裏づけられています。

代表的なのが、ファーストプライスオークション(第一価格競売)の実験です。

この形式のオークションはブラインドオークション(sealed-bid auction)とも呼ばれ、

すべての入札者が他人の金額を知らないまま、封印形式で同時に入札します。

最も高い金額を提示した人が落札者となり、自分が提示した金額そのものを支払うという仕組みです。

このとき、惜しくも落札できなかった入札者は、

「もう少し高く入札していれば勝てたのに…」

という“敗者の後悔(loser’s regret)”を感じます。

研究では、この後悔の可能性を予想した参加者ほど、高めの入札を行う傾向が確認されました。

つまり、人は合理的な期待値よりも、「後悔しないための選択」を優先して行動するのです。

この結果は、後悔理論が単なる理論ではなく、

実際の意思決定や行動に影響する心理的メカニズムであることを示しています。

まとめ:後悔理論は「感情を数値化した意思決定モデル」

後悔理論は、人間が「理屈より感情で動く存在」であることを前提にしています。

単なる“心の揺れ”ではなく、後悔は計算できる心理的要因としてモデル化されたのです。

この理論を知ることで、

- 「なぜ自分はいつも安全な道を選ぶのか」

- 「なぜ他人の成功を見るとモヤモヤするのか」

- 「なぜ挑戦を後回しにしてしまうのか」

といった行動の裏側にある“後悔の構造”を理解できるようになります。

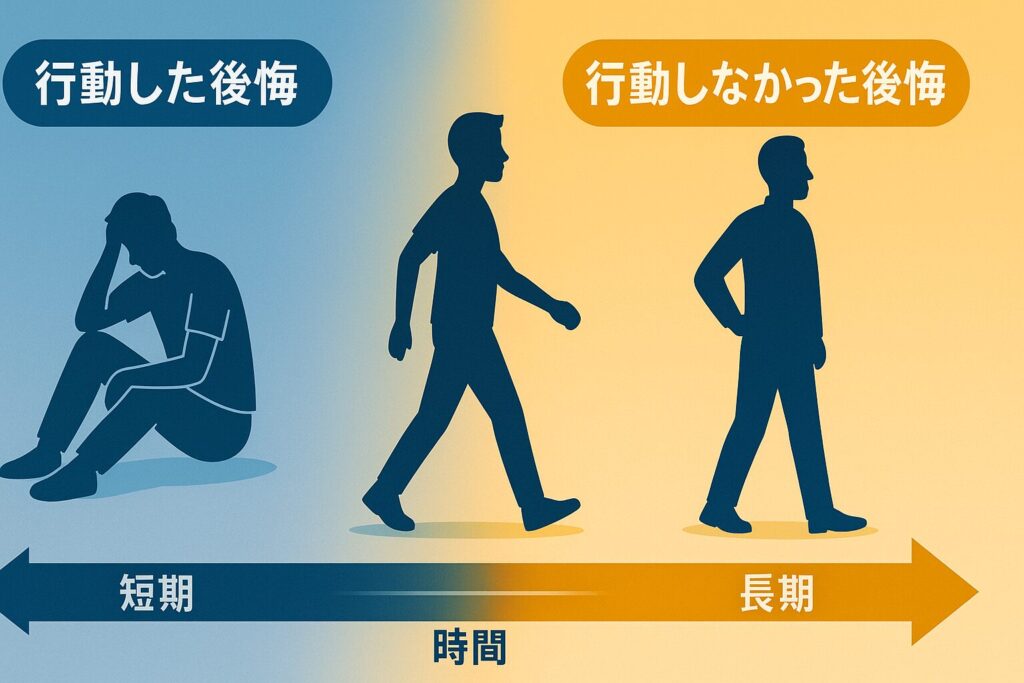

行動しない後悔と行動した後悔の違い|時間とともに変わる後悔の重さ

「やらなければよかった」という後悔もあれば、

「あのときやっておけばよかった」という後悔もあります。

どちらもつらい感情ですが、心理学の研究では、

「短期的には行動した後悔が強く、長期的には行動しなかった後悔が残る」

という傾向が明らかになっています。

ここでは、その心理メカニズムを分かりやすく見ていきましょう。

短期的には“行動した後悔”が強い|失敗直後の痛みの正体

人は、行動した結果うまくいかなかったときに、強い後悔を感じます。

たとえば、転職して合わなかった、告白して振られた、投資して損をした──。

このときの後悔は、「なぜあんなことをしたんだ」という自己批判と結びつきやすく、

一時的に心の痛みを大きく感じます。

心理学的には、これを行動後悔(action regret)と呼びます。

失敗した直後は「不安・恥・怒り」といった強い感情が伴うため、

「もう二度と同じ失敗はしたくない」という防衛反応が起こるのです。

ただし、この痛みは時間とともに薄れていくのが特徴です。

経験を振り返ることで「いい勉強になった」「挑戦した自分を誇れる」と再解釈できる傾向があるからです。

長期的には“行動しなかった後悔”が残る|Gilovichの研究に見る傾向

アメリカの心理学者トーマス・ギロビッチ(Thomas Gilovich)らの研究によると、

長い人生を振り返ったとき、人は「やらなかったこと」を後悔する傾向が強いといいます。

これは不作為の後悔(inaction regret)と呼ばれ、

「挑戦しなかった」「告白しなかった」「旅に出なかった」といった“しなかった選択”への後悔です。

なぜこのタイプの後悔が残るのか?

それは、想像の中で“もし行動していたら…”と何度も再生されるからです。

現実の痛みは時間とともに消えていきますが、

「別の未来」の想像は永遠に更新され続けるのです。

行動の後悔は“結果が確定している”から癒える。

しかし、不行動の後悔は“結果がわからない”から終わらない。

この構造こそ、長期的に「やらなかったこと」の後悔が残る理由です。

“予想後悔”が行動抑制を招く|挑戦できない人の共通パターン

「挑戦したいけど怖い」という人の多くは、

“予想後悔(anticipated regret)”が強すぎる状態にあります。

予想後悔とは、行動する前から「失敗したらどうしよう」と想像し、

その痛みを避けるために行動を止めてしまう心理でしたね。

このとき脳は、実際には起こっていない未来の後悔をリアルにシミュレーションしています。

結果として、

- 「今のままでいいや」

- 「タイミングが来たら動こう」

- 「もう少し準備ができてから」

といった“合理的に見える言い訳”を作り出し、現状維持を選んでしまいます。

つまり、「行動できない」人の多くは怠けているのではなく、

“後悔の痛みを過大に想像している”のです。

未来視点で考えると後悔は減る|ベゾスの「後悔最小化フレームワーク」

Amazon創業者のジェフ・ベゾスは、人生最大の決断をするとき、

「後悔最小化フレームワーク(Regret Minimization Framework)」という考え方を使ったことで知られています。

彼は会社員時代、「起業するかどうか」で悩んでいたときに、こう考えたと言います。

「80歳になった自分が振り返ったとき、どちらを選んでいた方が後悔しないだろう?」

この「未来から今を眺める発想」は、心理学的にも非常に有効です。

なぜなら、人は“現在の不安”を大きく感じがちですが、“未来の後悔”には鈍感だからです。

- 今の不安:失敗したら恥ずかしい

- 未来の後悔:やらなかったことを悔やむかもしれない

この2つを見比べたとき、長期的な視点で考えるほど、

「挑戦してみよう」という選択が合理的に見えるようになります。

まとめ:後悔を減らすには「時間軸を変えて考える」

短期的には「行動した後悔」が痛く、

長期的には「行動しなかった後悔」が重く残る。

だからこそ、“今の痛み”より“未来の満足”を優先する視点が大切です。

「今この瞬間の不安」ではなく、「未来の自分がどう感じるか」を想像して選ぶ。

これが、後悔理論の実践的な使い方です。

なぜ人は“安全な選択”をしたがるのか|後悔回避とリスク心理

多くの人は「失敗したくない」「無難にいきたい」と感じます。

この心理の裏には、単なる臆病さではなく、

「後悔を避けたい」という本能的な感情が隠れています。

心理学と行動経済学の観点から、人が「リスクを避け、安全な選択をしたがる理由」を見ていきましょう。

現状維持バイアス|変化よりも“安定”を選びたくなる心理

まず代表的なのが、現状維持バイアス(status quo bias)です。

これは「今の状態を変えることよりも、維持する方が安心だ」と感じる心理傾向のこと。

たとえば、

- 転職を迷っているけど、今の会社にとどまる

- 不満がある恋人と別れずに続けてしまう

- 古いシステムを使い続ける

このような選択をするのは、変化そのものが「リスク」と感じられるからです。

そしてその裏には、

「変えて失敗したら後悔するかもしれない」

という“後悔回避”の思考が働いています。

つまり、人は「失敗の痛み」よりも「変化の不安」を過大評価してしまうのです。

不作為慣性(inaction inertia)|“動かないほうが安心”という錯覚

もう一つ似た現象が、不作為慣性(inaction inertia)です。

これは、「一度チャンスを逃した後は、次のチャンスにも行動できなくなる」心理。

たとえば、

- 前回セールで買い逃したから、今回はもういいや

- 昔チャンスを逃した恋愛を思い出して、また踏み出せない

- 以前失敗したから、もう挑戦しない

このように「一度の後悔」が行動停止の癖を生み出してしまうのです。

人は「次もまた後悔するかもしれない」と思うほど、動かなくなります。

これも、後悔理論で説明できる「予期された後悔の影響」の一例です。

社会的評価の恐れ|“他人に責められる後悔”の影響

後悔には、もう一つ重要な側面があります。

それは、「他人に見られること」への恐れです。

心理学的には、これは「社会的後悔(social regret)」と呼ばれ、

「他人に笑われるかもしれない」

「家族に責められたらどうしよう」

「上司にバカだと思われたら嫌だ」

といった“外部評価”によって強化される後悔のことです。

たとえば、投資や転職のような社会的リスクが高い決断では、

実際の損失よりも、「周囲からどう思われるか」の方を恐れる人が多い。

そのため、結果的に「波風を立てない無難な選択」に落ち着いてしまいます。

つまり、「他人に見せられない失敗」こそ、最も避けたい後悔なのです。

合理的な選択ではなく“後悔の少ない選択”を選ぶ心理的メカニズム

ここまで見てきたように、人の選択は合理性ではなく感情によって決まります。

後悔理論の視点では、人は「得をする」よりも「後悔しない」方を優先する。

このとき、私たちの脳内では次のような比較が起こっています:

| 判断基準 | 感情の基準 | 行動傾向 |

|---|---|---|

| 経済的合理性 | 「得をするか」 | リスクを取る |

| 後悔回避心理 | 「後悔しないか」 | 安全策を取る |

一見すると安全策は良さそうですが、

実際には「挑戦の機会を失う」「自信が下がる」といった長期的コストを生むこともあります。

つまり、短期的な後悔を避けるために、長期的な後悔を作っているケースが多いのです。

まとめ:「リスクを避ける」は感情の選択である

多くの人が「本当は挑戦したほうが長い目で見て得だ」と頭では分かっていても、

あえてリスクを取らずに安全な道を選んでしまうのは、

理性の欠如ではなく、“後で後悔したくない”という感情が判断を左右しているからです。

後悔理論によれば、私たちは「損を避けたい」よりも「後悔を避けたい」と感じる生き物。

だからこそ、選択に迷ったときは、

「どちらが安全か」ではなく、

「どちらが“自分らしい後悔”か」

を考えることが、より納得できる決断につながります。

後悔を減らす3つの実践ステップ|心理学的に正しい意思決定法

ここまでで、「後悔は避けられない」こと、

そして「後悔を恐れる心理が選択を歪める」ことを解説しました。

では、どうすれば後悔を減らし、納得できる選択ができるのでしょうか?

心理学的に見ると、「後悔をコントロールする3つのステップ」があります。

① 感情と事実を分ける|“予想後悔”を冷静に観察する

まず大切なのは、「今感じている不安は本当に根拠があるのか?」を見極めることです。

多くの人は、後悔を恐れるとき、

実際のリスクよりも「感情的な想像」に影響されています。

たとえば、

「失敗したら恥ずかしい」

「他人にどう思われるだろう」

「取り返しがつかないかも」

こうした思考の多くは**“予想後悔”の過大評価**です。

そこで効果的なのが、「感情」と「事実」をノートに分けて書くこと。

| 感情 | 事実 |

|---|---|

| 失敗したら恥ずかしい | 失敗しても命に関わらない |

| 家族に反対されるかも | 実際にはまだ相談していない |

| チャンスを逃したら嫌だ | 次の機会もある可能性が高い |

こうして感情を見える化するだけで、思考のバランスが戻り、

「本当に避けたいのは後悔なのか?それとも不安なのか?」が明確になります。

② 比較対象を減らす|“もしあのとき…”を意識的に手放す

後悔が強くなるのは、「他の可能性を想像しすぎる」からです。

心理学ではこれを反事実思考(counterfactual thinking)と呼びます。

SNSやネット社会では、他人の成功や「別の人生の選択」が常に目に入ります。

そのため、知らず知らずのうちに「自分の選択」と「他人の結果」を比較してしまうのです。

しかし、比較対象を減らすだけで、後悔は驚くほど小さくなります。

実践法

- SNSの使用時間を制限する

- 「あの人はあの人、私は私」と言葉にする

- 「いま自分にできる最善」を意識する

後悔理論の観点では、「他人との比較」や「仮想の結果」が多いほど、

効用関数の“後悔項”が大きくなり、満足感が下がるとされています。

つまり、「比べない」という行為そのものが、後悔を減らす科学的な方法なのです。

③ 長期視点で考える|“今の満足”より“未来の納得”を優先する

後悔は「短期的な感情」ではなく、「長期的な評価」で変わります。

つまり、今の快・不快よりも、未来の納得感を基準に選ぶことが重要です。

Amazon創業者ジェフ・ベゾスの「後悔最小化フレームワーク」はまさにこの考え方。

「80歳の自分が振り返ったとき、どちらを選んでいた方が後悔しないか?」

この質問を自分に投げかけると、

「今の失敗」よりも「未来の満足」を優先した行動が選びやすくなります。

具体的な問いかけ例

- 1年後の自分は、この決断をどう評価するだろう?

- 挑戦しなかったら、どんな気持ちになっているだろう?

- 今後も同じ選択を続けたいと思うだろうか?

このように時間軸を未来に移すことで、

「後悔を避ける選択」ではなく「納得できる選択」が見えてきます。

後悔理論を使った決断ワーク|「未来の自分が感謝する選択」を書き出す

最後に、実践的なワークを紹介します。

- 紙に「今迷っている選択」を書く

- それぞれの選択について、「1年後」「5年後」「10年後」の自分の気持ちを想像する

- 各選択に対して、「未来の自分が感謝するか」「後悔するか」を直感で○×をつける

- 最後に、「○が最も多かった選択」を行動に移す

このワークのポイントは、“未来の自分”を主語にすることです。

「今の不安」ではなく「未来の納得」で決めることで、

後悔理論における“予想後悔の歪み”を自然に修正できます。

まとめ:「後悔しない人」は“感情を観察できる人”

後悔を減らすには、感情を抑えるのではなく、観察する力が必要です。

- 感情と事実を分けて見る

- 比較を減らして自分の軸に戻る

- 未来の視点で判断する

これらを習慣化することで、

「後悔しない選択」ではなく「納得できる生き方」に近づけます。

まとめ|“後悔理論”を知れば、迷いは「納得」に変えられる

ここまで、「後悔を避けたい」という感情が意思決定にどう影響するのかを見てきました。

最後に、後悔理論の本質と、日常生活での活かし方をまとめます。

後悔は悪ではなく“学習のフィードバック”である

多くの人は、後悔を「失敗の証」や「弱さ」と捉えがちです。

しかし心理学的には、後悔は成長に欠かせない“学習のサイン”です。

なぜなら、後悔があるからこそ、

- 次に同じ失敗を繰り返さないように学ぶ

- 自分の価値観や優先順位を再確認する

- 「次はこうしよう」と前向きな意志が生まれる

といった自己修正のプロセスが働くからです。

つまり、後悔とは「成長の指標」。

“感じる力”があるからこそ、人はより良い選択を学べるのです。

心理学を使えば「後悔の少ない人生設計」ができる

後悔理論を理解すると、意思決定が変わります。

私たちは、これまで「得か損か」「正しいか間違いか」で判断してきました。

しかし、後悔理論の視点では、選択の基準を次のように変えることができます。

| 従来の判断軸 | 後悔理論の判断軸 |

|---|---|

| 結果が良ければOK | 自分が納得できればOK |

| 他人の評価を重視 | 未来の自分の評価を重視 |

| 短期的な安心を優先 | 長期的な満足を優先 |

このように、「どうすれば後悔しないか?」ではなく、

「どうすれば自分が納得できるか?」を基準にすると、選択の迷いが減ります。

結果がどうであれ、“自分の意志で選んだ”という実感こそが、最も強い心理的満足を生むからです。

次に迷ったときは、“後悔しないかどうか”ではなく“納得できるか”で選ぼう

決断のたびに私たちは、無意識に「後悔しない方」を探しています。

しかし、どんな選択をしても、完全に後悔をゼロにすることはできません。

大切なのは、

「後悔のない選択」ではなく、

「後悔しても納得できる選択」

をすること。

それが、後悔理論の実践的な結論です。

- 失敗しても「やって良かった」と思えるか

- 将来の自分が「その選択をした自分に感謝できるか」

- 他人ではなく「自分の価値観」で選んでいるか

この3つを意識すれば、迷いの中にも“軸”が見えてきます。

まとめの一文

後悔理論は、「感情に振り回される人間」を否定する理論ではありません。

むしろ、感情を理解し、意思決定に活かすための心理学です。

だからこそ、

「迷うこと」は悪ではなく、

「後悔を恐れる」ことも自然なこと。

重要なのは、その感情を見つめて、言葉にして、次の行動に変える力です。

後悔を恐れるよりも、納得できる人生を選ぶ勇気を持ちましょう。

✅ この記事のポイントまとめ

- 後悔は「過去と理想の比較」から生まれる

- 人は「後悔を予想して」行動を抑える傾向がある

- 短期的には「行動した後悔」、長期的には「行動しなかった後悔」が残る

- 長期的には挑戦したほうが得だと分かっていても、安全な選択をしたがるのは“後悔回避”という感情バイアス

- 後悔を減らすには「感情と事実を分ける」「比較を減らす」「長期視点を持つ」

- 後悔理論の本質は「納得できる選択をする心理」