「ポジティブシンキングとリフレーミング、同じ“前向き思考”だと思っていませんか?」

日常で落ち込んだとき、つい「前向きに考えよう」と自分を励ますことはありますよね。でも、なかなか気持ちが切り替わらなかったり、逆に無理して笑顔を作って疲れてしまったことはないでしょうか?

この記事では、事実の意味づけを変える心理技法「リフレーミング」と、物事を良い面から捉える「ポジティブシンキング」の違いをわかりやすく解説します。それぞれのメリット・デメリット、使い分け方、そして日常に取り入れる具体的なステップまでお伝えします。

読んだあとには、「今の自分にはどちらが必要か」が判断でき、気持ちの切り替えや行動のヒントが得られるはずです。ぜひ最後まで読んで、あなたに合った“前向き思考”の使い方を見つけてくださいね。

リフレーミングとポジティブシンキングの基本的な意味と定義

リフレーミングとは?心理学で使われる「視点の転換」の技法

リフレーミングとは、ある出来事や状況を別の角度から捉え直すことで、新しい意味や価値を見いだす心理的技法です。

たとえば、仕事でプレゼンに失敗したとき、「恥ずかしい経験だった」とだけ思うのではなく、「人前で話す度胸がついた練習だった」と解釈し直すことです。

心理学では、認知行動療法(CBT)や家族療法、NLP(神経言語プログラミング)などで使われる方法として知られています。

ポイントは「事実は変えずに、意味づけを変える」こと。現実を否定するのではなく、解釈を広げて自分にとってプラスになる視点を見つけます。

ポジティブシンキングとは?前向き思考の基本と特徴

ポジティブシンキングは、物事をできるだけ良い面から捉え、前向きに考える思考法です。

「失敗したけど、次はうまくいくはず」「これも何かのチャンスかもしれない」といった具合に、未来に希望を持つ発想が特徴です。

こちらは心理学的な特定の技法というよりも、日常生活で広く使われるマインドセットに近い概念です。

スポーツ選手のメンタルトレーニングや、自己啓発の場でもよく取り上げられます。

両者の共通点と混同されやすい理由

リフレーミングとポジティブシンキングは、どちらもネガティブな気持ちを軽くし、前向きな行動を促す効果があります。

そのため、「結局どちらもポジティブになるための方法でしょ?」と混同されがちです。

ただし、次のような違いがあります。

- リフレーミング:現実や事実の解釈の枠組みを変える

- ポジティブシンキング:現実をできるだけ良い面から捉える

この違いを押さえることで、目的や状況に応じた使い分けがしやすくなります。

心理学から見たリフレーミングとポジティブシンキングの違い

アプローチの違い:現実の解釈を変える vs. 前向きに捉える

心理学的に見ると、リフレーミングとポジティブシンキングは出発点から異なります。

- リフレーミングは「同じ事実でも、別の意味づけをする」アプローチです。事実そのものは変えずに、枠組み(フレーム)を変えて見ることが目的です。

例:遅刻 → 「信用を失った出来事」ではなく「時間管理を見直すきっかけ」 - ポジティブシンキングは「良い面を探す」アプローチです。事実を前向きに解釈しようとする点は似ていますが、意味づけの幅よりも肯定的な側面の強調に重きがあります。

例:遅刻 → 「まあ次は早めに出れば大丈夫」

根拠と理論の違い:認知行動療法・NLP・家族療法との関連

- リフレーミングは、心理療法やカウンセリングの現場で活用されてきた技法です。

- 認知行動療法(CBT):自動思考や認知の歪みを修正する中で、状況を別の視点から捉え直す

- 家族療法(ヴァージニア・サティア):家族内の役割や行動の意味を再解釈して関係改善を図る

- NLP:言葉や視覚化を使って、出来事の捉え方を変える

- ポジティブシンキングは、心理学の中では特定の技法というより、楽観主義(オプティミズム)やポジティブ心理学の一部として扱われます。理論的な裏付けはあるものの、日常的・一般的に広く浸透しているため、必ずしも専門的な枠組みに依存しません。

感情への影響の違いと実践時の注意点

- リフレーミング:感情の変化は、解釈が変わった結果として自然に起こります。ネガティブ感情を押し込めるのではなく、「意味が変わることで感情が和らぐ」のが特徴です。

- ポジティブシンキング:感情を意図的にポジティブに切り替えようとするため、場合によっては現実とのギャップがストレスになることもあります。

注意点としては、

- リフレーミングは「現実逃避」にならないよう、事実を正しく受け止めた上で行う

- ポジティブシンキングは「ネガティブを否定しすぎて感情を抑圧しない」ことが大切です

このように、両者は似ていても心理学的な立ち位置と感情への作用が異なります。

ポジティブシンキングの限界と誤解されやすい点

現実逃避や問題の先送りになる危険性

ポジティブシンキングは一時的に気分を上げるのに有効ですが、使い方を誤ると現実逃避の道具になってしまいます。

たとえば「締切に間に合わなかったけど、まあ大丈夫」と楽観的に捉えるだけで改善策を考えなければ、同じ失敗が繰り返されます。

心理学的にも、問題解決行動が伴わない楽観主義は行動を遅らせることが指摘されています。

ネガティブ感情を押し込めてしまうリスク

ポジティブシンキングでは「落ち込む自分はダメだ」「ネガティブな感情はよくない」という思考になりやすく、本来必要な感情の処理が後回しになることがあります。

怒りや悲しみは、行動や価値観を見直すための重要な信号でもあります。それを無理に押し込めると、後から強く反動が出ることもあります。

「常に前向き」であることがストレスになるケース

一見すると前向きは良いことですが、「常にポジティブでいなければならない」というプレッシャーは自己否定や疲弊の原因になります。

特に、落ち込んだときに「こんなことを考えてはいけない」と自分を責めるのは逆効果です。

心理学ではこれをトキシック・ポジティビティ(有害なポジティブ思考)と呼び、心の健康を損なう一因として警告されています。

まとめると、ポジティブシンキングは有効な場面も多いですが、現実を直視しない楽観や感情の抑圧に繋がると逆効果になります。

これを防ぐためには、「ネガティブを感じてもよい」と許可した上で、解決に向けて前向きな行動に繋げることが大切です。

リフレーミングのメリットと効果的な活用シーン

ストレス軽減や自己肯定感の向上

リフレーミングは、出来事の意味づけを変えることでストレスを和らげる効果があります。

例えば、上司に厳しく注意されたときに「嫌われた」と受け取るのではなく、「自分の成長を期待されている証拠」と捉え直すと、落ち込みよりも向上心が生まれます。

また、こうした解釈の変化は自己肯定感の向上にもつながります。失敗や短所も新しい価値として受け入れられるため、「自分はダメだ」という自己否定が減ります。

対人関係の改善とコミュニケーション向上

リフレーミングは相手の行動や言葉の背景を別の視点から理解するのにも役立ちます。

たとえば、会議で否定的な発言をする同僚を「意地悪」と解釈すると関係は悪化しますが、「リスクを事前に指摘してくれる慎重派」と見れば、受け取り方も対応も変わります。

これにより、誤解や衝突を減らし、より円滑なコミュニケーションが可能になります。

失敗や困難を成長の糧に変える方法

リフレーミングは、困難な出来事を学びや経験に変える力を持っています。

- 転職活動の不採用 → 「自分に合った職場を見つけるフィルタリングだった」

- 事業の失敗 → 「次の挑戦に向けた高額な授業料」

このように捉え直すことで、過去の出来事が未来への糧に変わり、再挑戦するエネルギーが生まれます。

まとめると、リフレーミングは「事実はそのままに、意味づけを変えて自分にとって価値のある経験にする」技法です。

ストレス軽減・自己肯定感の向上・対人関係改善・挑戦意欲の回復など、多方面で効果を発揮します。

リフレーミングの実践ステップ|日常に取り入れる方法

現状や感情を書き出す

リフレーミングの第一歩は、自分が感じていることをそのまま紙に書き出すことです。

頭の中だけで考えていると、感情や出来事が混ざって整理しにくくなります。

ポイントは、ジャッジせず事実と感情を分けて書くことです。

例:

- 事実 → 「上司に会議で意見を否定された」

- 感情 → 「悔しい」「恥ずかしい」「やる気をなくした」

この整理が、後の視点転換をスムーズにします。

別の視点・文脈から意味づけを変える

次に、書き出した事実に対して異なる解釈を探す作業をします。

これは「他の人ならどう捉えるか?」や「長期的に見たらどう評価されるか?」といった質問を自分に投げかけるのが有効です。

例:

- 「上司は自分の成長を期待してフィードバックをくれたのかもしれない」

- 「将来、部下を指導する立場になったとき、この経験が役立つかもしれない」

このステップでは、現実をねじ曲げるのではなく、複数の可能性を考える柔軟性が大切です。

新しい解釈に沿って行動を変えてみる

最後に、新しい解釈に基づいて小さな行動を起こすことです。

解釈だけを変えても、行動が伴わなければ現実は動きません。

例:

- フィードバックをもらったら、改善案を1つ試してみる

- 失敗を経験としてまとめ、次の挑戦に活かすメモを作る

小さな行動でも、成功体験が積み重なることでリフレーミングが習慣化しやすくなります。

まとめると、リフレーミングは

- 現状や感情を書き出す

- 別の視点から意味づけを変える

- 新しい解釈に沿って行動する

という3ステップで日常に取り入れられます。

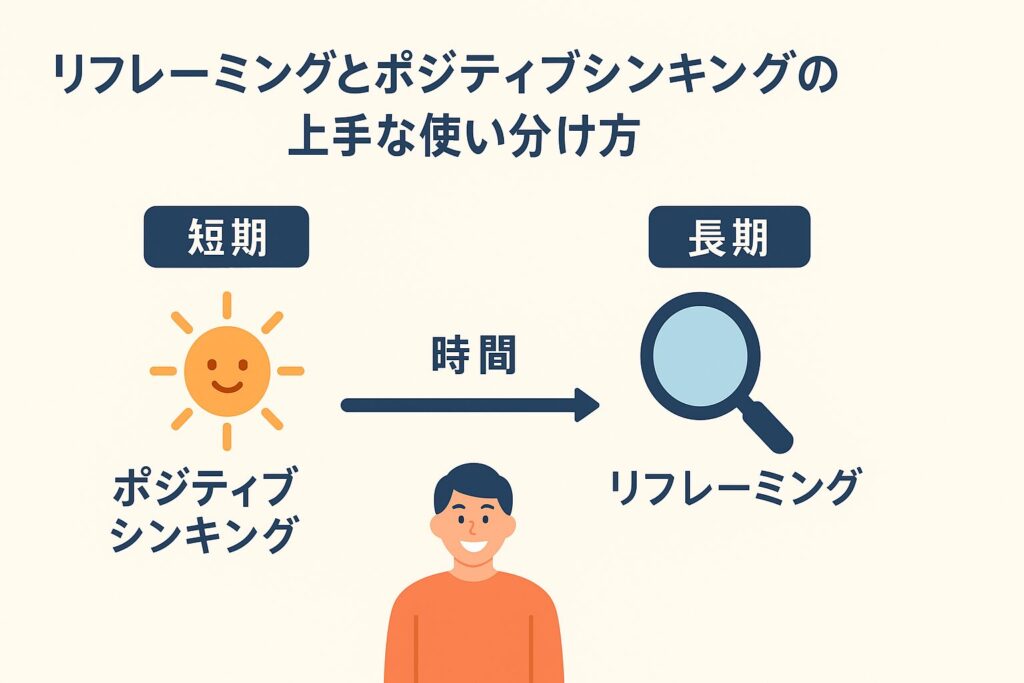

リフレーミングとポジティブシンキングの上手な使い分け方

短期的なモチベーションアップに適した場面

ポジティブシンキングは、短期間で気持ちを切り替える必要があるときに効果的です。

たとえば、試合やプレゼン直前など「不安や緊張を抑えて集中力を高めたい」場面では、

- 「絶対にうまくいく」

- 「これまでの練習は裏切らない」

といった前向きな自己暗示が、即効性のあるエネルギー源になります。

ただし、根本的な課題解決には直結しないため、「気合いを入れるブースター」として使うのがおすすめです。

長期的な課題解決や思考整理に向く場面

リフレーミングは、長期的な問題や繰り返し起こる悩みに適しています。

理由は、事実の意味づけを変えることで、根本的なストレス要因や認知の偏りを改善できるからです。

- 仕事でミスをした → 「自分は向いていない」ではなく「改善点を見つけられた」

- 人間関係で衝突 → 「相手は敵」ではなく「価値観の違いを知る機会」

このような視点の変化は、長期的な行動パターンや考え方を改善する土台になります。

両者を組み合わせて効果を高める方法

実生活では、両者を組み合わせると相乗効果が生まれます。

- 短期的にはポジティブシンキングで行動力を高める

- 振り返りでリフレーミングを使い、経験の意味を整理する

例えば、営業で大きな契約を取りに行くときはポジティブシンキングで自信を持ち、結果がどうであれ、その出来事をリフレーミングで「次につながる学び」に変えると、精神的ダメージを減らしつつ成長できます。

まとめると、

- 即効性=ポジティブシンキング

- 根本改善=リフレーミング

- 両方活用=持続的な成長と安定したメンタル

という使い分けが理想です。

まとめ|違いを理解して、自分に合った方法を選ぶ

本記事の要点振り返り

- リフレーミングは、事実はそのままに意味づけの枠組みを変える心理技法で、認知行動療法や家族療法などで用いられる。

- ポジティブシンキングは、物事の良い面を探して前向きに捉える思考法で、短期的なモチベーションアップに有効。

- 両者は似ているが、心理学的なアプローチ・感情への作用・適した場面が異なる。

- 誤用すると、現実逃避や感情の抑圧など逆効果になる可能性もある。

明日から実践できる小さな一歩

- 今日あった出来事を1つ選び、事実と感情を分けて書く

- 「他の人ならどう捉えるか?」と自問し、別の解釈を3つ挙げる

- その中で一番前向きになれる解釈を採用し、小さな行動に移す

これだけでも、日常にリフレーミングを取り入れる第一歩になります。

ポジティブシンキングは「行動前の気合い入れ」、リフレーミングは「振り返りの解釈整理」として意識すると使いやすくなります。