「ネガティブな気持ちを切り替えたいのに、うまくいかない…」そんなことはありませんか?

「リアプレイザル」と「リフレーミング」という心理学の方法は、どちらも出来事の意味づけを変えて感情をコントロールする技術ですが、タイミングや使い方が違います。

- 緊張や不安を事前に抑えたい

- 失敗や落ち込みから立ち直りたい

- 人間関係や仕事でのストレスを軽くしたい

そんな悩みを持つ方に、この記事ではリアプレイザルとリフレーミングの定義・違い・使い分け方をわかりやすく解説します。さらに、日常やビジネスでの活用例、練習方法も具体的にご紹介。

読めば、感情に振り回されないための“切り替えスキル”が理解できます。ぜひ最後まで読んでくださいね。

リアプレイザルとリフレーミングの基本定義

リアプレイザルとは?心理学における意味と特徴

リアプレイザル(Reappraisal)とは、心理学で使われる感情調整の方法の一つです。

特に有名なのは、心理学者ジェームズ・グロスが提唱した感情調整モデルにおける「先行的調整(感情が強く起こる前に対処する方法)」としての位置づけです。

簡単にいうと、物事の意味づけをあらかじめ変えて、感情の反応そのものを弱める方法です。

例えば…

- 会議で質問される → 「攻撃されている」と思えば緊張や防衛心が高まる

- 同じ場面で「自分の考えを深めるきっかけだ」と捉える → 落ち着いて答えられる

つまりリアプレイザルは、感情が爆発する前に、出来事の意味をポジティブまたは中立的に捉え直すのが特徴です。

基本はこのような事前準備型ですが、現実には事後回復として使えるケースもあります。

事後回復にも使えるケース

出来事が起きた後でも「意味づけを変える」ことで感情を和らげられることがあります。

例えば…

- 会議でのミスの後、「最悪だ」から「次回の改善点が見えた」に再評価する

- 喧嘩後、「ひどい人だ」から「相手も余裕がなかったのかも」に解釈を変える

この使い方も広義ではリアプレイザルですが、事後回復の場合はリフレーミングと区別が難しくなります。

リアプレイザルとリフレーミングの比較表

| 項目 | リアプレイザル(事前型) | リアプレイザル(事後型) | リフレーミング |

|---|---|---|---|

| タイミング | 出来事や感情が生じる前(予測段階) | 出来事や感情が生じた直後 | 出来事や感情が生じた後 |

| 目的 | ネガティブ感情の発生を予防 | 発生した感情を和らげる | 発生した感情を和らげ、視点を切り替える |

| 理論的分類 | 先行的調整(antecedent-focused) | 広義のリアプレイザルだがモデル上は分類外 | 感情調整理論の外で発展した実践技法 |

| 主な使用分野 | 感情調整研究・心理学実験 | 日常の振り返り・カウンセリング | コーチング・カウンセリング・教育 |

| 例 | プレゼン前に「緊張は集中力のサイン」と解釈しておく | 会議後に「改善点が見えた」と再評価 | 失敗を「成長のきっかけ」と捉え直す |

| 特徴 | 予防効果が高く、感情のピークを作らない | 感情のピークを下げる効果がある | 新しい視点を提示して柔軟な思考を促す |

| 限界 | 事前に予測できない出来事には使いにくい | 感情が強すぎると再評価が難しい | 視点転換だけで根本的解決にならない場合も |

リフレーミングとは?心理学・コーチングでの意味と特徴

リフレーミング(Reframing)は、心理学・カウンセリング・コーチングなどで幅広く使われる視点の切り替え技法です。

日本語にすると「枠組みを変える」という意味で、出来事や状況を別の文脈や視点から見直し、新たな意味づけを与える方法です。

例えば…

- 「上司に細かく指摘される」→ 普通は「自分は信用されていない」と感じる

- 視点を変えて「自分の成長に期待してくれている」と捉える

リフレーミングは出来事が起こった後に行う場合も多く、

「過去の解釈を変える」「新しい枠組みで語り直す」ことによって気持ちを前向きにします。

注意点

ただし、コーチングや教育の現場では、リフレーミングを事前準備として使うケースもゼロではありません。

たとえば、「試験は自分を試す場」というフレームをあらかじめ与えておくことで、本番の緊張を和らげる…という使い方です。

とはいえ、心理学的な感情調整モデルの分類では、事後回復寄りと考えられるのが一般的です。

両者が混同されやすい理由

リアプレイザルとリフレーミングは、どちらも「意味づけを変える」という共通点があるため混同されやすいです。

ただし、ポイントは以下の通りです。

| 項目 | リアプレイザル | リフレーミング |

|---|---|---|

| タイミング | 基本的には感情が強く起こる前 | 基本的には出来事が起こった後 |

| 主な目的 | 感情の強さをコントロールする | 新たな意味づけで気持ちを切り替える |

| 活用分野 | 感情調整・心理学研究 | カウンセリング・コーチング・日常会話 |

混同の原因は、どちらも「解釈を変える」という表面的な共通点にあります。

しかし実際には、使うタイミングや目的が異なるため、理解しておくことで日常でも使い分けがしやすくなります。

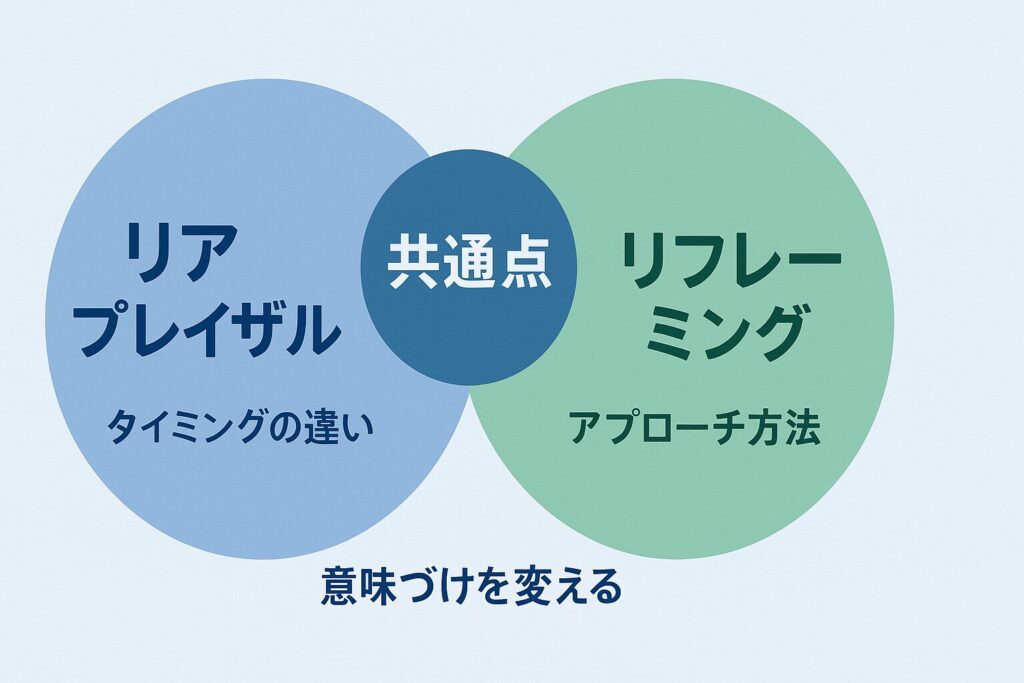

リアプレイザルとリフレーミングの共通点と相違点

共通点|出来事の解釈を変えて感情や行動に影響を与える点

リアプレイザルとリフレーミングには、「出来事の解釈を変えることで、感情や行動を変える」という共通点があります。

これは心理学でいう認知の再構築の一種で、人は出来事そのものではなく、その出来事をどう解釈するかによって感情が決まる、という考え方に基づいています。

例として、同じ「雨の日」でも…

- 「最悪、外出が面倒だ」と考えれば憂鬱になる

- 「カフェでゆっくり読書できる」と考えればワクワクする

このように、認知(解釈)を変えることが感情や行動の変化につながるという点では、両者は同じアプローチを取っています。

違い① タイミング(感情が生じる前か後か)

最大の違いは、感情のどの段階で使うかです。

| 方法 | タイミング | 目的 |

|---|---|---|

| リアプレイザル | 感情が湧き上がる前(先行的) | 感情の強さをあらかじめ抑える |

| リフレーミング | 出来事が起こった後(事後的) | 新たな意味づけで気持ちを切り替える |

- リアプレイザルは「試合前に緊張しそうだから、楽しみと捉えよう」という予防的な発想

- リフレーミングは「試合で負けたけど、この経験が次の練習に活きる」と捉え直す事後的な発想

違い② アプローチ方法(先行的調整と事後的調整)

心理学では、感情のコントロール法を大きく2つに分けます。

- 先行的調整:感情が生じる前に、状況や解釈を変えておく(リアプレイザル)

- 事後的調整:感情が生じた後に、その感情を処理・緩和する(リフレーミング)

リアプレイザルは、感情の発生源に先回りして手を打つイメージ。

リフレーミングは、起きてしまった感情をうまく消化するイメージです。

違い③ 主な活用分野(心理療法/コーチング/日常生活)

- リアプレイザルは、心理学研究やメンタルヘルスの分野で多く研究されています。ストレスマネジメントやメンタルトレーニングでも重視されます。

- リフレーミングは、心理療法(特に認知行動療法)だけでなく、コーチングや教育、ビジネス研修など幅広い場面で使われています。

日常生活での例:

- リアプレイザル:面接前に「自分を試すチャンス」と解釈する

- リフレーミング:面接で落ちた後に「新しい企業との縁があるはず」と捉え直す

心理学モデルから見るリアプレイザルとリフレーミングの位置づけ

感情調整モデルにおけるリアプレイザル(先行的調整)

心理学者ジェームズ・グロスが提唱した感情調整モデルでは、感情をコントロールする方法を「先行的調整」と「反応的調整」に分けています。

リアプレイザルはこのうち先行的調整に分類されます。

先行的調整の流れ:

- 状況選択(ストレスを避ける/挑戦を選ぶ)

- 状況修正(環境や条件を整える)

- 注意配分(どこに意識を向けるか決める)

- 認知的変化=リアプレイザル(意味づけを変える)

- 反応調整(感情が出た後の対応)

リアプレイザルは、この中で「感情が生まれる直前に意味づけを変える段階」を指します。

たとえば、プレゼン前に「失敗したらどうしよう」ではなく「自分の考えを共有する場だ」と捉え直すのが典型例です。

認知行動療法・NLPにおけるリフレーミングの役割

リフレーミングは、心理療法の一つである認知行動療法(CBT)や、コーチング・コミュニケーション技法であるNLP(神経言語プログラミング)でも重要な手法です。

- 認知行動療法(CBT)では、出来事に対する自動思考を見直し、より現実的で建設的な考え方に置き換えるためにリフレーミングを活用します。

- NLPでは、クライアントの思考や感情を新しい視点から捉えさせることで、行動や選択肢を増やす効果を狙います。

例:

「失敗=悪いこと」という固定観念を、「失敗=学びのチャンス」という新しいフレームに変えることで、自己否定から前向きな行動へとつなげます。

実践的な心理トレーニングとの関連性

両者は、スポーツやビジネスのメンタルトレーニングでも活用されています。

- リアプレイザル:試合や発表の前に「緊張=力を発揮するサイン」と意味づけを変えることでパフォーマンスを安定させる

- リフレーミング:負け試合や失敗を「次の戦略を考える材料」と捉え直し、モチベーションを保つ

こうしたトレーニングでは、リアプレイザル=事前の感情準備、リフレーミング=事後のメンタル回復として役割分担することが多いです。

リアプレイザルとリフレーミングの使い分け方

感情を予防的に整えるならリアプレイザル

リアプレイザルは、感情が強く湧き上がる前に心を落ち着けたいときに効果的です。

特に、緊張・不安・怒りなどが予想される場面では、事前に意味づけを変えることで感情の波を小さくできます。

例:

- プレゼン前 → 「失敗したら恥ずかしい」ではなく「成長のチャンス」

- 面接前 → 「落ちたらどうしよう」ではなく「相性が合う会社を探す面談」

ポイントは、感情が生じる前に、自分の認知を調整することです。

まるで防波堤を先に作っておくようなイメージです。

起きた出来事の捉え方を変えるならリフレーミング

リフレーミングは、出来事が起こった後にその意味を変えて、感情を和らげたいときに向いています。

特に、失敗・トラブル・人間関係の行き違いなどで落ち込んだ時に有効です。

例:

- 企画が通らなかった → 「時間の無駄」ではなく「次の改善案の材料が集まった」

- 上司に注意された → 「嫌われた」ではなく「成長のヒントをもらえた」

感情がすでに生じた後に、自分の見方を変えて回復するのが特徴です。

これは、こぼれたコーヒーを拭いてテーブルを整えるような「事後対応」のイメージです。

状況別・悩み別の使い分け事例

| 状況 | 適した方法 | 理由 |

|---|---|---|

| 大事な試合・面接・発表の前 | リアプレイザル | 感情の高ぶりを事前に抑えるため |

| 失敗やミスをした後 | リフレーミング | 落ち込んだ気持ちを切り替えるため |

| 苦手な人と会う前 | リアプレイザル | 接触前にネガティブ感情を和らげる |

| 言い争いをした後 | リフレーミング | 関係修復や自分の心の整理に役立つ |

このように、事前準備=リアプレイザル/事後回復=リフレーミングと覚えておくと、日常でも実践しやすくなります。

日常や仕事での活用例

人間関係のストレスを減らす活用法

人間関係では、相手の言動をどう解釈するかでストレスの度合いが大きく変わります。

- リアプレイザル:会う前から「この人は苦手」と構えるのではなく、「今日は新しい一面が見られるかも」と意味づけを変えて臨む。

- リフレーミング:会話中に嫌な発言があった場合でも、「悪意ではなく冗談として言ったのかもしれない」と捉え直して気持ちを軽くする。

こうした小さな視点の切り替えが、職場や家庭での摩擦を減らす助けになります。

ビジネスシーンでの視点切り替え術

仕事の現場では、プレッシャーやトラブルがつきものです。

- 会議前に緊張している → リアプレイザルで「これは自分のアイデアを知ってもらう機会だ」と事前調整

- クレーム対応後に落ち込む → リフレーミングで「改善点を知る貴重なフィードバックだ」と事後調整

このように、業務の流れの中で事前準備と事後回復を組み合わせることで、精神的な消耗を減らし、冷静な判断を維持できます。

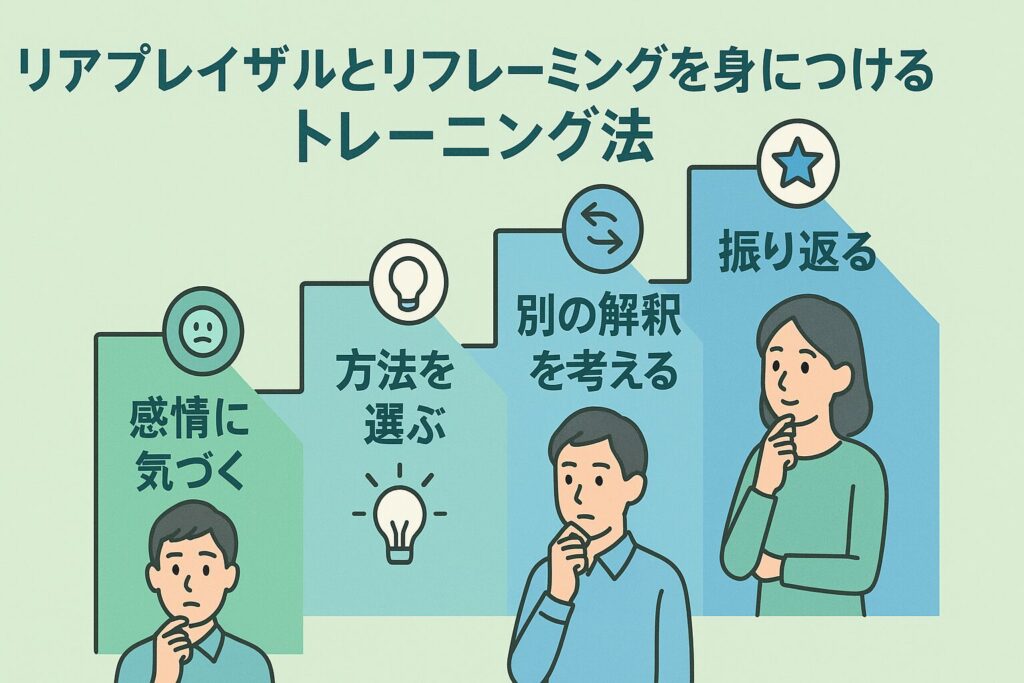

ネガティブ感情を前向きに変える具体的練習法

日常的に使うには、以下のようなシンプルな練習が効果的です。

- 感情に気づく

「あ、今イライラしてるな」「不安になってるな」と自覚する - リアプレイザルかリフレーミングかを選ぶ

これから起きることならリアプレイザル、もう起きたことならリフレーミング - 別の解釈を3つ考える

ポジティブ・ニュートラル・学びの視点で考えてみる - 一番しっくりくる解釈を採用する

例えば、満員電車で押されたときも「イライラする」以外に「運動不足解消」「早く会社に着ける」「今日は運が試されている日」など別の意味づけができます。

こうした小さな視点切り替えの積み重ねが、長期的なメンタルの安定につながります。

リアプレイザルとリフレーミングを身につけるトレーニング法

リアプレイザルを鍛える日常的な練習

リアプレイザルは「事前に感情の波を小さくする」技術なので、予測できる場面での練習が効果的です。

おすすめの方法は以下の通りです。

- 予測リストを作る

「緊張しやすい」「イライラしやすい」など、自分が反応しやすい状況をあらかじめ書き出す - 事前の意味づけパターンを準備する

例:会議 → 「質問は攻撃ではなく、改善のヒント」

遅延 → 「考えを整理する時間が増えた」 - 当日の朝や直前に繰り返す

頭の中で言葉にしておくと、感情の高まりを防ぎやすい

これはスポーツ選手が本番前に行うメンタルリハーサルにも似ており、繰り返すほど反射的にできるようになります。

リフレーミングを習慣化するコツ

リフレーミングは「出来事が起きた後に気持ちを切り替える」方法です。習慣化するには次の手順が有効です。

- 出来事を書き出す

例:「上司に厳しく注意された」 - 最初の解釈を書く

「自分はダメだと思われた」 - 別の視点を3つ探す

「期待されている」「業務改善のため」「自分の成長のチャンス」 - 一番前向きになれる解釈を選ぶ

ポイントは、「無理にポジティブにする」よりも、納得感のある視点を選ぶことです。

効果を高めるための記録・振り返り方法

リアプレイザルもリフレーミングも、記録と振り返りを組み合わせると習得が早まります。

- 感情ノート法

日付・出来事・最初の解釈・変えた後の解釈・気持ちの変化を記録する - 振り返りタイム

週1回、ノートを読み返し「同じ状況でうまく切り替えられたか」を確認する - 成功パターンのストック化

効果があった意味づけは「自分専用のフレーズ集」にまとめ、次回から即活用

このプロセスを続けることで、解釈の切り替えがほぼ自動化され、日常生活や仕事の中で自然に使えるようになります。

まとめ|違いを理解して適切に使い分けよう

定義・違い・使い分けポイントの総復習

ここまで解説してきたリアプレイザルとリフレーミングのポイントを整理します。

| 項目 | リアプレイザル | リフレーミング |

|---|---|---|

| 定義 | 基本的には感情が強く起こる前に意味づけを変える方法 | 基本的には出来事が起こった後に意味づけを変える方法 |

| タイミング | 先行的(事前) | 事後的 |

| 目的 | 感情の高まりを防ぐ | 感情を切り替える |

| 主な分野 | 心理学研究・メンタルトレーニング | 認知行動療法・コーチング・教育 |

| 日常例 | 面接前に「挑戦のチャンス」と考える | 面接で落ちても「新しいご縁がある」と捉える |

使い分けの基本ルールはシンプルです。

- 基本的には事前準備=リアプレイザル

- 基本的には事後回復=リフレーミング

今日から実践できる小さな一歩

いきなり全てを使いこなそうとすると難しいですが、次のような小さなステップから始められます。

- 感情に気づく練習

「あ、今不安だな」「ちょっとイライラしてるな」と気づく - タイミングを判断する

起きる前ならリアプレイザル、起きた後ならリフレーミング - 別の解釈を1つだけ探す

無理に3つも考えなくてOK。1つだけで十分 - 少しずつ増やして習慣化

慣れてきたらフレーズや視点を増やす

たとえば、通勤中に「雨か…」と憂鬱になったら「今日は涼しくて過ごしやすい」と置き換えてみる。

こうした小さな練習の積み重ねが、感情に振り回されない日常を作ります。