「職場で意見を言うのが怖い」「会議で本音を言うと浮きそう」「ミスを報告すると怒られそう」――そんな“言えない空気”を感じたことはありませんか?

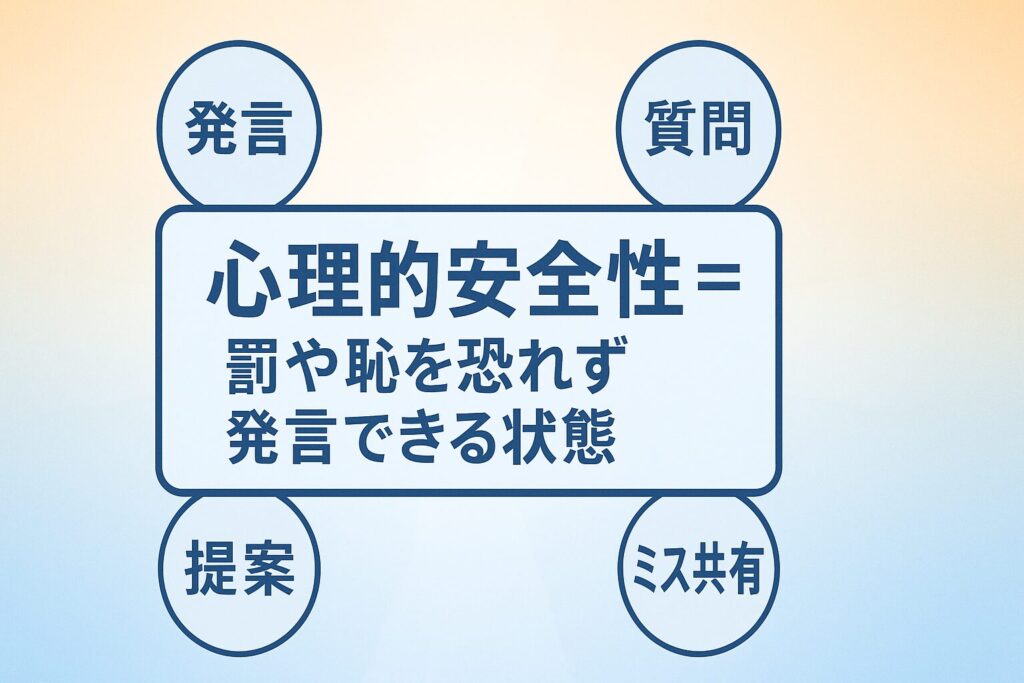

実はそのモヤモヤ、原因は「心理的安全性」の低さかもしれません。心理的安全性とは、罰や恥を恐れずに発言できる安心感のこと。Googleやトヨタなどの成功企業も、この考え方を取り入れています。

この記事では、

- 心理的安全性の意味と注目される背景

- 日本版「4因子モデル」と海外版「4段階モデル」

- 職場で実践できる5つのポイント

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

心理的安全性とは?意味と注目される背景

心理的安全性の定義:「罰や恥を恐れず発言できる状態」

「心理的安全性(Psychological Safety)」とは、職場やチームの中で自分の意見や質問、ミスの報告などをしても罰せられない・恥をかかないと感じられる状態を指します。

つまり、「ここで話しても大丈夫だ」という信頼感のことです。

たとえば、会議で「わかりません」と言ったり、「別の方法を提案したい」と口にしても、上司や同僚から冷たい反応が返ってこない環境。

それが心理的安全性のある職場です。

この状態があると、人は本音で意見を言えるようになり、チームの課題解決力や学習能力が高まるとされています。

逆に、「言ったら怒られる」「恥をかくかも」と思う環境では、沈黙が増え、チームが停滞してしまうのです。

ハーバード大学・エイミー・エドモンドソン教授の理論とは

心理的安全性を学問として体系化したのは、ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン教授です。

彼女は、「心理的安全性が高いチームは学習行動(Learning Behavior)が活発で、結果的にパフォーマンスが高い」ことを明らかにしました。

この研究では、病院チームを対象に「ミスの報告率」を調査したところ、

実は心理的安全性が高いチームほどミス報告数が多いという結果に。

一見「悪いこと」に見えますが、実際には隠さず共有できる文化があるからこそ、改善が進み、医療の質が高まっていたのです。

つまり、心理的安全性とは「ミスがない状態」ではなく、ミスを学びに変えられる関係性を意味します。

Google「プロジェクト・アリストテレス」で注目を集めた理由

この理論を世界的に有名にしたのが、Googleが行った大規模研究「Project Aristotle(プロジェクト・アリストテレス)」です。

約180のチームを分析した結果、チームの成功を決める最重要要因が「心理的安全性」であることが示されました。。

研究チームは、スキルや経歴の差ではなく、

- ミスを責めない

- 互いの発言を尊重する

- 不明点を質問しやすい

といった「話しやすい空気」が、最も高い成果を生むと結論づけたのです。

この発表以降、「心理的安全性」は一気に世界中の企業で注目されるようになりました。

現在では、リーダー育成・チームビルディング・組織改革の中心概念となっています。

なぜ今の時代に“心理的安全性”が求められるのか

現代の職場は、かつての「上司の指示に従うだけ」の時代から、

変化に対応しながら自分の考えを発信する時代へと変化しています。

テクノロジーや市場の変化が激しい今、組織が生き残るには「一人ひとりが考え、学び、挑戦する」ことが大切です。

そのためには、「間違えても大丈夫」「質問しても笑われない」環境――つまり心理的安全性のある職場文化が必要なのです。

また、リモートワークや多様な働き方の広がりによって、

直接的な信頼関係を築く機会が減った今こそ、意識的に“安心して発言できる場”を設計することが重要になっています。

✅ まとめ

- 心理的安全性とは「罰や恥を恐れず発言できる状態」

- エドモンドソン教授の研究で「学習行動と成果の関係」が実証

- Googleの研究が世界的に注目を集めた

- 変化の激しい時代にこそ、「安心して意見を出せる職場」が強い

心理的安全性が低い職場に起こる問題

「言えない空気」が生む沈黙と誤解の連鎖

心理的安全性が低い職場では、まず最初に起こるのが「沈黙の蔓延」です。

「こんなこと言ったら否定されるかも」「上司に嫌われたくない」と思うことで、社員が発言を控えるようになります。

その結果、問題が見えなくなり、誤解が増え、意思決定の質が下がるという悪循環に陥ります。

これは、心理学的に「対人リスク(interpersonal risk)を避ける行動」と呼ばれます。

人は“安全ではない”と感じる場では、本能的に防衛モードに入り、沈黙という形で自分を守るのです。

たとえば、

- 会議で「気づいたことがあっても黙ってしまう」

- 上司に「それは違うと思います」と言えない

- チームで「誰も本音を言わないまま結論が出る」

こうした状態が続くと、「チームは協調しているように見えて、実は誰も納得していない」という、最も危険な形が生まれます。

ミス隠し・孤立・離職を招く心理的負担

心理的安全性が低い環境では、ミスを恐れて隠す行動が起きやすくなります。

これを「報告遅延(Reporting Delay)」と呼び、組織の信頼を損ねる要因のひとつです。

たとえば、

- ミスを指摘されると叱責される文化

- 「助けを求める=無能」と見なされる空気

- 相談よりも“我慢”を美徳とする職場

このような環境では、メンバーが助けを求めにくく、孤立し、精神的に疲弊していきます。

やがて「自分の居場所がない」と感じ、離職につながることも少なくありません。

つまり、「心理的に安心できない職場」は、生産性だけでなく、人材定着率にも大きな影響を与えるのです。

“安心できない環境”がチーム成果を下げる理由

心理的安全性が低いチームでは、「間違いを避けること」=目的になってしまいます。

その結果、挑戦や創造的なアイデアが出にくくなり、組織全体が守りの姿勢になります。

具体的には:

- ミスを避けようとするあまり、新しい提案が出ない

- 上司の意見に従うだけで、自発的な動きが止まる

- チーム全体が「責任回避型」になり、行動スピードが落ちる

このような環境では、たとえスキルの高い人が集まっていても、

心理的なブレーキがかかり、チームパフォーマンスが最大化されないのです。

反対に、心理的安全性が高いチームでは、

- 「わからない」と言える

- 「失敗しても挑戦できる」

- 「お互いに支え合う」

という行動が増え、結果的に学習・成長・成果が生まれます。

✅ まとめ

- 「心理的安全性が低い=発言できない空気」

- ミス隠し・孤立・離職が起こりやすくなる

- 結果として、チームの学習・挑戦・成果が停滞する

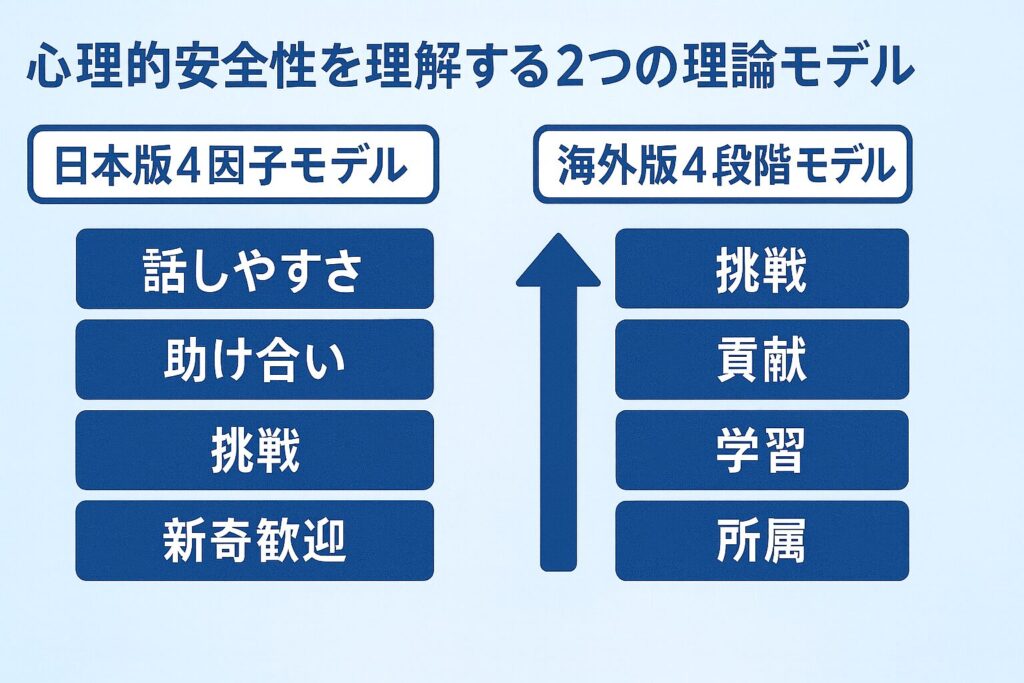

心理的安全性を理解する2つの理論モデル

心理的安全性という言葉は、近年日本でも広く知られるようになりましたが、

その理解には「2つの異なる理論モデル」が存在します。

ひとつは日本の組織文化に合わせた「4因子モデル」、もうひとつは海外の研究者が提唱した「4段階モデル」**です。

この章では、それぞれの特徴と違いをわかりやすく整理します。

① 日本版「4因子モデル」──話しやすさ・助け合い・挑戦・新奇歓迎

日本企業における心理的安全性を定義した代表的な枠組みが、

石井遼介氏(『心理的安全性のつくりかた』著者)らによる「4因子モデル」です。

4つの因子は次の通りです。

| 因子名 | 概要 | 職場での具体例 |

|---|---|---|

| ① 話しやすさ因子 | 意見や質問を自由に言える雰囲気 | 会議で「わからない」と言っても大丈夫 |

| ② 助け合い因子 | 困ったときに助け合える関係性 | 忙しい同僚を自然にサポート |

| ③ 挑戦因子 | 失敗を恐れずに新しいことに挑める | 「まずはやってみよう」と言える文化 |

| ④ 新奇歓迎因子 | 違う考え方や価値観を受け入れる | 若手や中途の意見を歓迎する風土 |

このモデルのポイントは、4つの因子が並列的に機能してチームの信頼を支えることです。

どれか1つでも欠けると、職場に「言いづらさ」や「孤立感」が生まれやすくなります。

たとえば、話しやすい雰囲気があっても、助け合いがなければ安心は長続きしません。

つまり心理的安全性とは、チームの人間関係そのものを支える4本柱だと言えるのです。

② 海外版「4段階モデル」──所属・学習・貢献・挑戦(ティモシー・クラーク)

もう一つの重要な枠組みが、アメリカの組織開発コンサルタントティモシー・R・クラーク博士による

「4段階モデル(The 4 Stages of Psychological Safety)」です。

こちらは、個人の心理的成長を段階的に示した理論で、

「人が安全に成長し、挑戦できるようになるプロセス」を4ステップで説明しています。

| 段階 | 名称 | 説明 |

|---|---|---|

| ① 所属の安全(Inclusion Safety) | 自分が受け入れられていると感じる | チームの一員として“居場所”がある |

| ② 学習の安全(Learner Safety) | 質問・失敗が許される | 「知らない」と言っても責められない |

| ③ 貢献の安全(Contributor Safety) | 意見やアイデアを出せる | 「自分も役に立っている」と思える |

| ④ 挑戦の安全(Challenger Safety) | 改善や改革を提案できる | 「こうしたらもっと良くなる」と言える |

このモデルでは、「所属→学習→貢献→挑戦」と進むほど、

リスクを取る行動(発言・提案・変革)ができるようになるとされています。

つまり、心理的安全性は“安心して発言するための終着点”ではなく、

挑戦を可能にするための出発点からの成長プロセスでもあるのです。

両モデルの違いと共通点:関係性の安全 vs 心理的成長の安全

| 比較項目 | 日本版4因子モデル | 海外版4段階モデル |

|---|---|---|

| 視点 | チーム内の関係性・協力 | 個人の心理的成長プロセス |

| 構造 | 4つの要素が同時に機能 | 段階的にステップアップ |

| 強み | 実践・行動レベルで改善しやすい | 学習・リーダー育成に応用しやすい |

| 共通点 | 「安心して話せる環境」が基盤 | 「挑戦を促す文化」が最終ゴール |

両者の共通点は、どちらも“信頼と尊重”を前提に人が行動できる環境を重視している点です。

違いは、アプローチがチーム関係性重視(日本版)か、個人成長重視(海外版)かにあります。

どちらの視点も組み合わせることで、よりバランスのとれた職場づくりが可能です。

あなたの職場はどちらの課題に近い?チェックポイント付き

以下の簡易チェックで、あなたの職場がどのモデルの課題を抱えているかを確認できます。

✅ 日本版4因子モデルの視点(関係性に課題がある場合)

- 会議で発言する人が限られている

- 助け合いよりも個人競争が強い

- 新しい提案を歓迎する雰囲気がない

✅ 海外版4段階モデルの視点(成長段階に課題がある場合)

- メンバーが自分の役割を理解していない

- 「挑戦しても無駄」とあきらめムードがある

- 学びや改善よりも“現状維持”を優先している

あなたのチームがどちらの傾向にあるかを理解することで、

「どの段階(因子)から整えるべきか」が明確になります。

✅ まとめ

- 日本版4因子モデル:人間関係の信頼を4つの柱で支える

- 海外版4段階モデル:個人の心理的成長を4ステップで示す

- どちらも「安心+挑戦」を両立する組織文化を目指している

心理的安全性を高める5つの実践ポイント

心理的安全性は「知識」ではなく「関係性のつくり方」です。

どれだけ理論を理解しても、日常の言葉づかいや態度が変わらなければ環境は変わりません。

ここでは、職場やチームで今すぐ実践できる「心理的安全性を高める5つの行動」を紹介します。

① 否定せずに最後まで聞く「傾聴と共感」

心理的安全性を高める第一歩は、「話を途中でさえぎらない」ことです。

人は、自分の意見を最後まで聞いてもらえるだけで“尊重されている”と感じるものです。

- 「それも一理あるね」

- 「どうしてそう思ったの?」

- 「もう少し詳しく教えて」

こうした言葉があるだけで、相手は「安心して話せる」と感じます。

逆に、「それは違う」「またその話?」などの一言で、空気は一気に冷めてしまいます。

傾聴とは、相手の意見に賛同することではなく、理解しようとする姿勢を示すことです。

心理的安全性の“入口”は、言葉よりも「聞く姿勢」にあります。

② ミスを責めず「学びに変える」姿勢を共有する

心理的安全性が高いチームでは、ミスは“個人の失敗”ではなく“チームの学び”として扱われます。

エドモンドソン教授の研究でも、「ミスを報告できる文化」が組織の成長を促すと示されています。

たとえば、

- ミスを共有した人に「報告してくれてありがとう」と伝える

- 原因よりも「次にどう活かすか」を一緒に考える

- 同じミスを繰り返さないための“学びノート”をつくる

これらの行動は、「失敗=責められる」という恐れを減らし、

チーム全体で問題を改善する学習文化を生み出します。

③ 感謝と称賛を“日常言語”にする

心理的安全性を支えるのは「ありがとう」の一言です。

感謝や称賛の言葉が飛び交う職場では、メンバー同士の信頼が自然と深まります。

- 「助かったよ」「ありがとう」

- 「いいアイデアだね」

- 「挑戦してくれて嬉しい」

こうした短い言葉が“安全の土台”になります。

反対に、「できて当然」「言わなくてもわかるだろう」という空気は、

信頼を育てるチャンスを奪うものです。

ポイントは、成果だけでなく「行動」を褒めること。

たとえば「新しいことに挑戦してくれて嬉しい」は、努力と勇気を認める言葉です。

こうした言葉の積み重ねが、心理的安全性の根っこになります。

④ 上下関係を越えて「意見を歓迎する文化」をつくる

心理的安全性は、リーダーがつくるものだと思われがちですが、

実際には「全員で育てる空気」が重要です。

ただし、上下関係が強い職場では、

「上司に逆らえない」「若手が意見を言いにくい」といった壁が生まれやすいもの。

この壁を壊すには、「意見を歓迎する文化」をリーダーが率先して見せることが効果的です。

たとえば、

- 会議の冒頭に「反対意見も歓迎です」と伝える

- 部下の提案をまず肯定から入る

- 若手や新人の発言に「その視点、面白いね」と返す

こうした小さなリアクションが、発言への心理的ハードルを下げるのです。

リーダーが「安心して発言できる雰囲気」を見せることが、全体のトーンを決めます。

⑤ リーダーが自分の弱みや失敗をオープンに語る

心理的安全性を高める最も強力な方法のひとつが、

リーダーが自らの弱さを見せることです。

これは「セルフ・ディスクロージャー(自己開示)」と呼ばれる心理学的手法でもあります。

たとえば、

- 「私も昔ミスをしたことがある」

- 「正直、この判断に迷っている」

- 「みんなの意見を聞かせてほしい」

こうした言葉が出ると、部下は「上司も完璧じゃない」と感じ、

“守り”から“協働”への心理モードに切り替わります。

「強いリーダー」ではなく「信頼できるリーダー」がチームを強くする――

それが心理的安全性の本質です。

✅ まとめ

- 否定せずに聞く「傾聴と共感」

- ミスを責めず「学びに変える」

- 感謝と称賛を日常化する

- 意見を歓迎する文化をつくる

- リーダーが“弱さ”を見せて信頼を育てる

これら5つのポイントを続けるだけで、チームの空気は確実に変わります。

心理的安全性は“理論”ではなく、“日々の習慣”から育つものなのです。

心理的安全性を誤解しないために|「甘やかし」と「信頼」の違い」

心理的安全性は「優しくすること」「怒らないこと」と混同されがちですが、

実際には「挑戦できる安心感をつくること」が目的です。

ここを誤解してしまうと、チームが「ぬるま湯」になり、成長も責任感も失われてしまいます。

この章では、心理的安全性の“誤解されやすい3つのポイント”を整理します。

①心理的安全性は“優しさ”ではなく“挑戦のための安心”

心理的安全性とは、「何を言ってもいい」という自由ではなく、

「発言や挑戦を理由に攻撃されない」という安心のことです。

つまり、

- 「意見を出しても否定されない」

- 「失敗しても人間性を否定されない」

という“信頼の安全地帯”をつくることが目的です。

一方で、「相手を傷つけないために何も言わない」「厳しいフィードバックを避ける」といった行動は、

心理的安全性ではなく、衝突回避(Avoidance)です。

たとえば、誰も本音を言わずに「まあいいんじゃない?」で終わる会議。

これは“優しさ”ではなく、“問題の先送り”です。

本当の心理的安全性とは、本音でぶつかっても信頼が崩れない関係を築くことです。

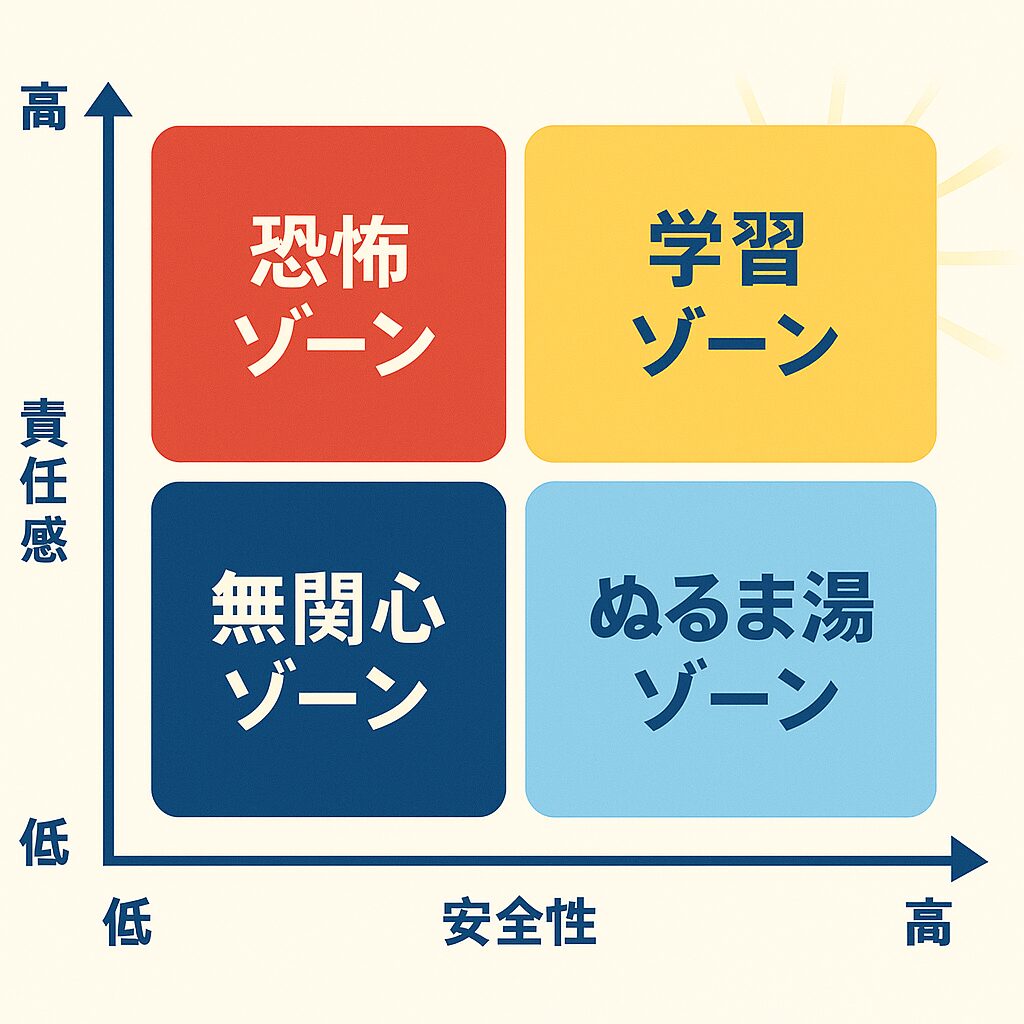

安全だけで責任がないチームは成長しない

心理的安全性は「居心地の良さ」ではなく、「学びと挑戦の土台」です。

もし「安心だけ」を重視しすぎると、

チームは“責任を避けるぬるま湯状態”になってしまいます。

心理的安全性を持続させるためには、

「安全性 × 責任感」のバランスが必要です。

| 状況 | 結果 | 状態 |

|---|---|---|

| 安全性が低い × 責任感が高い | 恐怖と疲弊 | 「罰される職場」 |

| 安全性が高い × 責任感が低い | 停滞・甘え | 「ぬるま湯職場」 |

| 安全性が低い × 責任感が低い | 無関心・離職 | 「崩壊寸前の職場」 |

| 安全性が高い × 責任感が高い | 成長と信頼 | 「最強のチーム」 |

つまり、リーダーが「安心して挑戦できる空気」をつくりつつ、

メンバーが「自分の役割と責任を自覚する」ことで、

“心理的安全性とパフォーマンスの両立”が実現するのです。

「安全性×責任感」モデルで学習ゾーンを広げる

心理学者エイミー・エドモンドソン教授は、

チームの理想的な状態を「学習ゾーン(Learning Zone)」と呼びました。

このモデルでは、

- 安全性が高い × 責任感が高い状態 → 人が最も学び・成長するゾーン

- 安全性が低い状態 → 恐怖や萎縮が起こり、意見も挑戦も消える

下記のように整理できます。

| ゾーン名 | 状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 恐怖ゾーン | 安全性×、責任◎ | 発言しづらい、萎縮する |

| 快適ゾーン | 安全◎、責任× | 居心地は良いが成長しない |

| 無関心ゾーン | 安全×、責任× | モチベーション低下 |

| 学習ゾーン | 安全◎、責任◎ | 試行錯誤しながら成長できる |

この「学習ゾーン」に入るためには、

リーダーが“安全性”を整え、メンバーが“責任”を引き受けるという相互の信頼関係が欠かせません。

結局、心理的安全性とは「優しくすること」でも「甘やかすこと」でもなく、

挑戦と学びが生まれる信頼の仕組みなのです。

✅ まとめ

- 心理的安全性は“挑戦のための安心”

- 安全性と責任感のバランスがチーム成長のカギ

- “優しさ”だけではなく“信頼と行動”が本質

- 学習ゾーンをつくることで、挑戦が日常になる

心理的安全性の高い職場の共通点と成功事例

心理的安全性は「理論」ではなく「文化」です。

そのため、成功している企業ほど、組織全体で心理的安全性を“日常の習慣”として根づかせています。

ここでは、心理的安全性の高い職場に共通する特徴を紹介します。

チームが「話しやすい・挑戦できる」を両立する仕組み

心理的安全性の高い職場では、「安心」と「挑戦」がバランスよく存在しています。

その背景には、次のような仕組みづくりがあります。

✅ 1. 定期的な「1on1ミーティング」

上司と部下が安心して話せる時間を持つことで、

小さな不安や誤解を早期に解消できます。

形式的な評価ではなく、「最近どう?」と聞ける関係性が大切です。

✅ 2. フィードバックを“贈り物”として扱う文化

意見や改善提案を「批判」ではなく「成長のためのギフト」として扱う。

「ありがとう、気づかせてくれて」という一言が、

“言いやすさの連鎖”を生みます。

✅ 3. チームルールの明文化

心理的安全性を高める企業では、

「発言を否定しない」「失敗を共有する」といったルールが明文化されています。

これは、個人の善意に頼らず、仕組みで安心を担保するためです。

心理的安全性が生産性・創造性・離職率に与える効果

心理的安全性の効果は、感情的な安心だけではありません。

組織パフォーマンスでの多くの利点が示されています。

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 生産性の向上 | メンバー同士の協力が増え、無駄な衝突が減る |

| 創造性の向上 | 意見が自由に出ることで新しいアイデアが生まれる |

| 離職率の低下 | 不安や孤立感が減り、定着率が上がる |

| エンゲージメントの向上 | チームへの信頼と主体性が高まる |

つまり、心理的安全性は「やさしさの話」ではなく、

組織の成果を上げるための最も合理的な仕組みなのです。

✅ まとめ

- 心理的安全性は「失敗を責めず、学びに変える文化」

- 話しやすさと挑戦を両立する仕組みが重要

- 心理的安全性は感情的な安心だけでなく「成果・創造性・定着率」にも直結する

まとめ|安心して挑戦できる職場が強いチームをつくる

心理的安全性とは、「甘やかす」でも「厳しく管理する」でもない、

“安心して挑戦できる文化”をつくるための考え方です。

最終章では、これまでの内容を整理しながら、チームづくりの具体的な方向性をまとめます。

心理的安全性は“信頼と挑戦のバランス”から生まれる

心理的安全性の本質は、「信頼」×「挑戦」のバランスにあります。

信頼があるからこそ、挑戦できる。

挑戦を通じて、さらに信頼が深まる。

この“安心と成長の循環”が、強いチームを生み出します。

逆に、「信頼だけ」ではぬるま湯になり、「挑戦だけ」では恐怖に変わります。

どちらか一方に偏らず、「安全な挑戦」ができる環境をつくることが、リーダーとメンバー双方の課題です。

ポイントは次の3つです。

- 否定せずに意見を聞く(安心の基盤)

- ミスを共有し、学びに変える(信頼の循環)

- 新しい提案や挑戦を歓迎する(成長の推進力)

この3つを意識するだけで、職場の空気は確実に変わり始めます。

4因子・4段階モデルは「人と組織の成長」を支える指針

心理的安全性の理解を深めるには、

日本版「4因子モデル」海外版「4段階モデル」の両方を活用すると効果的です。

| モデル | 視点 | 主な内容 | 活かし方 |

|---|---|---|---|

| 4因子モデル(石井遼介) | チーム関係性 | 話しやすさ・助け合い・挑戦・新奇歓迎 | 日常の行動改善・チーム診断に有効 |

| 4段階モデル(ティモシー・クラーク) | 個人成長 | 所属→学習→貢献→挑戦 | リーダー育成・人材成長に有効 |

たとえば、

- チームの雰囲気を整えるなら「4因子モデル」

- メンバーの自信や挑戦意欲を高めたいなら「4段階モデル」

このように目的に合わせてモデルを使い分けると、

心理的安全性は単なる“言葉”ではなく、“実践の設計図”になります。

まずは「話しやすさ」と「助け合い」から始めよう

心理的安全性を高める第一歩は、難しい理論よりも「小さな行動の積み重ね」です。

特に重要なのが、次の2つ。

1️⃣ 話しやすさ

会議で意見を遮らない、質問を歓迎する、「なるほど」とうなずく。

たったこれだけで、「ここでは話しても大丈夫」と感じる人が増えます。

2️⃣ 助け合い

忙しい人に声をかける、「手伝おうか?」の一言を添える。

こうした“思いやりの行動”が、チームの信頼を静かに育てます。

心理的安全性は、特別な制度ではなく、日常の会話と態度から生まれる文化です。

今日からできる一言・一行動を積み重ねることで、

「安心して挑戦できるチーム」が、少しずつ形になります。

✅ まとめ

- 心理的安全性は「安心と挑戦のバランス」

- 4因子モデル(チーム)と4段階モデル(個人)を組み合わせると理解が深まる

- 最初の一歩は「話しやすさ」と「助け合い」から

- 強いチームは、“信頼し合いながら挑戦できる文化”を育てている