「やるな」と言われると、なぜか余計にやりたくなる──。

そんな経験、ありませんか?

たとえば「見ちゃダメ」と言われた動画が気になったり、「買うな」と言われた商品をつい検索したり。

それは“心理的リアクタンス”という心の防衛反応が働いているからです。

この記事では、

- 禁止されるとやりたくなる心理の正体

- 「心理的リアクタンス理論」と「カリギュラ効果」の違い

- 命令や説得が“逆効果”になる理由

- 反発を抑え、相手を動かす伝え方のコツ

をわかりやすく解説します。

「つい反発してしまう自分」や「人にうまく伝わらない悩み」の原因が、この記事を読むことでスッキリ整理できます。

自由を守る人間の心理を知れば、説得も人間関係も驚くほどラクになるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「禁止されるとやりたくなる」のか?心理的リアクタンスとは

人は「やるな」と言われると、なぜか逆に「やりたくなる」──。

この不思議な心理現象の背景には、心理的リアクタンス(Psychological Reactance)と呼ばれる心理反応があります。

心理的リアクタンスの意味と定義をわかりやすく解説

心理的リアクタンスとは、「自分の自由を奪われたと感じたときに、それを取り戻そうとする心の反発反応」のことです。

1966年に心理学者ジャック・ブレームが提唱した理論で、人は本能的に「自由に選びたい」という欲求を持っていると説明されます。

たとえば──

- 「絶対に見るな!」と言われると、なぜかその動画が気になる

- 「触っちゃダメ!」と言われると、余計に触りたくなる

- 「あの人とは話すな」と言われると、逆に話してみたくなる

これらはいずれも、自由を制限されたことへの反発(リアクタンス)です。

つまり、人は“自由を守ろうとする動物”なのです。

自由を奪われたときに起こる「反発反応」のメカニズム

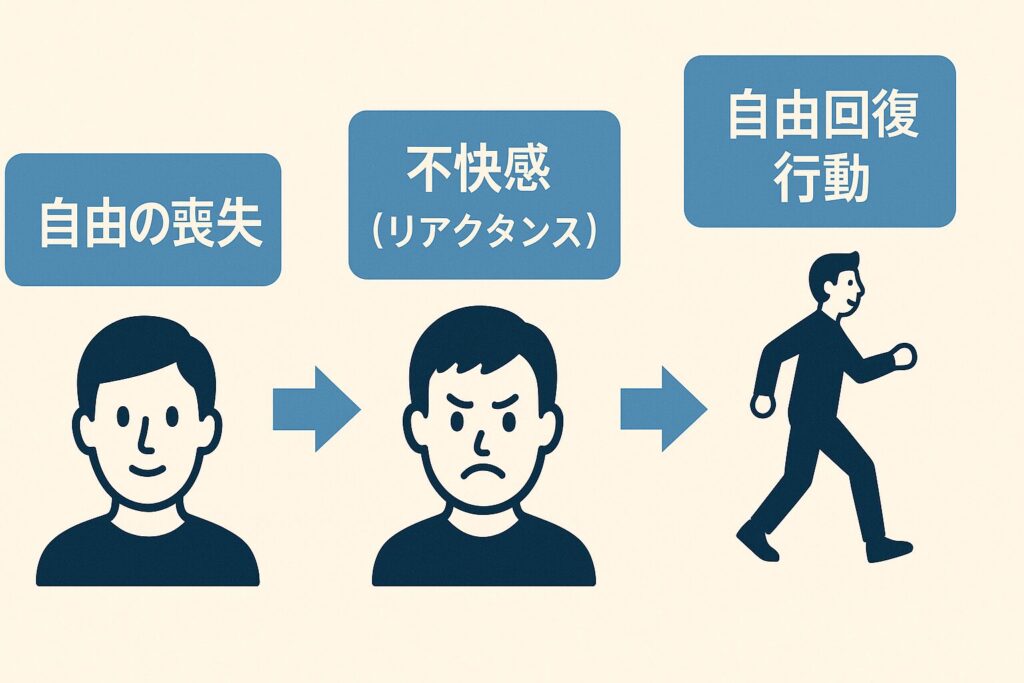

リアクタンスが起きると、心の中では次のようなプロセスが進みます。

1️⃣ 「自由を奪われた」と感じる

(例:「見るな」と言われることで、選択の自由が消えたと感じる)

2️⃣ 「自由を回復したい」という動機が生まれる

(例:禁止された対象に余計に興味を持つ)

3️⃣ 「反発行動」が起きる

(例:禁止を無視して行動する・逆の意見を言う)

これは単なる「反抗心」ではなく、人間の根本的な心理防衛反応です。

「自由を奪われた」と脳が感じると、ストレスを減らすために“取り戻そう”とするんですね。

日常の例:「見ちゃダメ」と言われると見たくなる心理

たとえば、子どもがテレビを見ていて親に「もうやめなさい」と言われた瞬間、

急に「まだ見たい!」と感じた経験はありませんか?

これは、“見たい”という欲求が強まったのではなく、

“自由を奪われた”と感じた脳が反発している状態です。

同じことは大人にも起こります。

- 「残業は禁止」と言われたのに、なぜか余計に仕事したくなる

- 「そのアプリ使うな」と言われて、逆にダウンロードしてみたくなる

- SNSで「削除された投稿」や「非公開の動画」が、余計に気になる

こうした行動の背景には、すべて心理的リアクタンスが働いています。

💡まとめポイント

- 禁止・命令・制限は、「自由を奪う刺激」になりやすい

- 人は奪われた自由を取り戻そうとする

- この反応が「やりたくなる」「気になる」という行動として現れる

つまり、「禁止されるとやりたくなる」心理の正体こそ、心理的リアクタンスなのです。

心理的リアクタンス理論の背景と有名なモデル

心理的リアクタンスという考え方は、単なる「反抗心」ではありません。

その背後には、人が自由を守ろうとする心理の構造を明らかにした複数の理論モデルが存在します。

ここでは、理論の成り立ちと、関連する有名な心理学モデルをわかりやすく整理します。

ジャック・ブレームによるリアクタンス理論(1966年)

この理論を提唱したのは、アメリカの社会心理学者 ジャック・ブレーム(Jack Brehm) です。

彼は実験を通して、「人は自分の行動の自由が脅かされると、その自由を取り戻すための動機づけが働く」と説明しました。

たとえば、

- 「AかB、どちらでも選べる」状況では、人は落ち着いて選択します。

- しかし「Aしか選べない」と制限された瞬間、Bを選びたくなるという心理が生まれます。

この「奪われた選択肢への執着」が、まさにリアクタンスです。

つまり、人は「結果」よりも「自由に選べること」自体を重視するのです。

自由回復志向:奪われた自由を取り戻そうとする心理

心理的リアクタンス理論の中には、自由回復志向(Restoration of Freedom)という考え方があります。

この概念は、人が「自由を奪われた」と感じたときに、それを取り戻そうとする心理的反応を説明したものです。

ブレームの理論では、この反応を次の3段階で整理できます。

1️⃣ 自由の喪失を認識する

例:「禁止された」「命令された」「強制された」と感じる瞬間。

2️⃣ 不快感(リアクタンス)が生じる

脳が「自由を守れ」という警報を出す。

3️⃣ 自由を回復しようとする行動を取る

禁止を破る・逆の行動を取る・別の自由を主張するなど。

つまりリアクタンスは、人が“自分らしくありたい”と願う自然な回復反応なのです。

ブーメラン効果:「説得が逆効果になる」現象

リアクタンスが強く働くと、説得が逆効果になることがあります。

これを「ブーメラン効果(Boomerang Effect)」と呼びます。

たとえば──

- ダイエット指導で「絶対に甘い物を食べないで」と言われたら、余計に食べたくなる。

- 「禁煙しなさい」と強く言われると、逆に吸いたくなる。

このように、強い命令や強制は人の自律性(自分で決めたい感覚)を脅かし、

結果的に行動を抑えるどころか、逆方向に動かしてしまうのです。

自己決定理論との関係:「自分で選びたい」という人間の本能

心理的リアクタンスは、自己決定理論(Self-Determination Theory)とも密接に関係しています。

自己決定理論では、人間の幸福ややる気を支える3つの要素として、次のように説明されています。

- 自律性(autonomy):自分で選びたい

- 有能感(competence):うまくできると感じたい

- 関係性(relatedness):他者とつながっていたい

この中でも「自律性」が脅かされると、人はリアクタンスを起こします。

つまり、「自分で決めたい」気持ちが満たされないとき、人は反発してしまうのです。

💡まとめポイント

- 心理的リアクタンス理論は「自由を奪われると反発する」という心理学的説明。

- ブーメラン効果や自己決定理論など、複数のモデルが同じメカニズムを支えている。

- 人間の根底には、「自由に選びたい」「自分で決めたい」という強い本能がある。

カリギュラ効果との違い|「禁止されると見たくなる」現象の正体

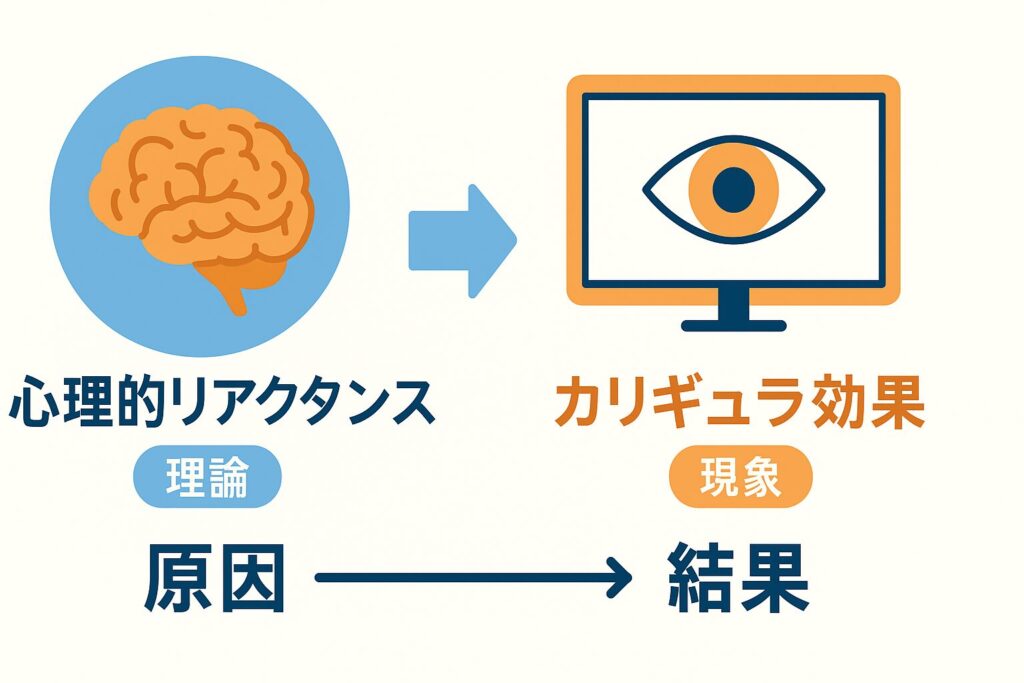

心理的リアクタンスを理解する上で、よく混同されるのがカリギュラ効果です。

どちらも「禁止されるとやりたくなる」心理を扱いますが、実は理論(原因)と現象(結果)の関係にあります。

ここでは、両者の違いとつながりを初心者にもわかりやすく整理します。

カリギュラ効果とは?──“禁止が欲望を刺激する”心理現象

カリギュラ効果(Caligula Effect)とは、

「禁止されることで、かえって興味や欲求が高まってしまう心理現象」を指します。

名前の由来は、1980年の映画『カリギュラ(Caligula)』。

過激な内容のために「上映禁止」や「発禁」扱いとなりましたが、

その話題性によって逆に多くの人々が「見たい!」と感じ、

結果的に世界的な注目を集めたのです。

このように、

- 「閲覧禁止」

- 「18禁」

- 「削除された投稿」

- 「ここから先は有料」

といった“禁止や制限”が、かえって人々の好奇心を刺激するトリガーになります。

つまり、カリギュラ効果は「禁止が魅力になる」という現象を表す言葉なのです。

心理的リアクタンスとの関係──理論(原因)と現象(結果)の違い

カリギュラ効果と心理的リアクタンスの関係を整理すると、次のようになります。

| 比較項目 | 心理的リアクタンス | カリギュラ効果 |

|---|---|---|

| 立ち位置 | 理論・心理モデル(原因) | 現象・行動結果(結果) |

| 焦点 | 自由の侵害に対する心理反応 | 禁止による興味・欲求の高まり |

| 研究者・背景 | ジャック・ブレム(1966年) | 映画『カリギュラ』の社会現象から命名 |

| 応用領域 | 心理学・教育・説得・行動科学 | 広告・マーケティング・メディア心理 |

要するに、

カリギュラ効果は心理的リアクタンスが起こった結果として現れる行動パターンです。

心理的リアクタンスが「心の中での反発」だとすれば、

カリギュラ効果はその「目に見える行動的な表れ」なのです。

なぜ「禁止」は魅力に変わるのか──自由を取り戻す脳の働き

人間の脳は、「禁止」や「制限」という言葉を聞くと、

“自由を奪われた”と自動的に判断します。

その瞬間、脳の中で「取り戻したい!」という動機が刺激され、

その対象への関心が一気に高まるのです。

この反応は、報酬系(ドーパミン)と呼ばれる神経系統とも関係があります。

禁止されることで一時的にストレスが生じ、

それを解消しようとする過程で「知りたい・見たい・手に入れたい」という欲求が強まります。

現代ではこの効果がSNSや広告の中でも多く見られます。

- 「削除された投稿」

- 「非公開アカウント」

- 「限定公開の裏話」

などが気になるのは、まさにリアクタンスとカリギュラ効果が組み合わさっているからです。

違いを理解すれば、より深く心理を応用できる

この2つの違いを理解すると、

教育・ビジネス・マーケティング・人間関係など、さまざまな場面で応用できます。

- 教育:禁止ではなく「選択させる指導」で反発を防ぐ

- 恋愛・人間関係:「追うほど逃げられる」心理の背景を理解できる(自分のペースや自由を守りたい”という反発の気持ち)

- マーケティング:「限定」「非公開」を戦略的に使う

つまり、

- 心理的リアクタンス=人が自由を守ろうとする根本原理

- カリギュラ効果=その心理が表面化した現象

と整理しておくと、心理学的にも実践的にも理解が深まります。

💡まとめポイント

- カリギュラ効果は心理的リアクタンスの“具体的な現れ”。

- 禁止・制限が自由の侵害として認識され、興味や欲求が増す。

- SNSや広告でも「見られない・手に入らない」が人を惹きつける要因になる。

リアクタンスが起きるときの心理的・行動的サイン

心理的リアクタンスは、誰にでも起こる自然な心理反応です。

しかし、それが起きている最中は自覚しにくく、気づいたときには「つい反発していた」なんてこともあります。

ここでは、リアクタンスが働いているときに見られる感情・思考・行動のサインを、わかりやすく整理してみましょう。

反発・怒り・ストレスなどの感情的反応

リアクタンスの最も分かりやすいサインは、イライラや抵抗感といった感情です。

人は「自分の自由を奪われた」と感じると、脳の中でストレス反応(扁桃体の活性化)が起こります。

これにより、次のような感情が生まれやすくなります。

- 「なんで命令されなきゃいけないの?」という怒り

- 「自分を信用していないのか?」という不満

- 「好きにさせてほしい」という強い抵抗感

これらは決して性格の問題ではなく、

“自由を守ろうとする心理防衛”として起こっている自然な反応です。

命令されるとやる気を失う「モチベーション低下」

リアクタンスが強くなると、感情だけでなくやる気(内発的動機づけ)にも影響します。

たとえば、次のような経験はありませんか?

- 「これをやりなさい」と言われた途端に、やる気がなくなる

- 「絶対にミスするな」と言われると、逆に緊張してパフォーマンスが下がる

これは、自己決定感が奪われることによるリアクタンス反応です。

つまり、「自分でやりたい」ではなく「やらされている」と感じた瞬間、

脳が“自律性の喪失”を検知し、意欲をオフにしてしまうのです。

この状態が続くと、仕事・勉強・人間関係において慢性的なモチベーション低下を引き起こすこともあります。

禁止・強制・支配を感じたときの典型的なリアクション例

リアクタンスが働くと、次のような行動・言動パターンが見られます。

| シーン | 起こりやすい反応 | 背景にある心理 |

|---|---|---|

| 親に「宿題しなさい」と言われた | わざと後回しにする | 自由の奪われ感への反抗 |

| 上司に「これはやるな」と言われた | こっそり試す・別の方法を探す | 自己裁量を守りたい |

| パートナーに「会うな」と言われた | 余計に気になる・反発する | コントロールされたくない |

| SNSで「削除された投稿」を見た | 逆に検索して探す | 情報を制限された不快感 |

このようにリアクタンスは、「支配」「禁止」「命令」といった要素に敏感に反応します。

特に、“自分の意志を無視された”と感じる瞬間がトリガーになりやすいのです。

💡まとめポイント

- リアクタンスは感情・行動・やる気の3段階で現れる。

- 強い命令や支配を感じると、「反発したい」「やる気がなくなる」などの反応が起きる。

- この反応は自分を守る自然な心理防衛。

禁止・命令・説得が「逆効果」になる理由

心理的リアクタンスの理解が深まると、「なぜ正しいことを言っても相手が反発するのか?」という理由がわかります。

それは、人の心は“論理”よりも“自由”を優先して反応するからです。

この章では、禁止や説得がなぜ逆効果になるのか、そしてどんな伝え方ならリアクタンスを防げるのかを解説します。

「やめろ」「しなさい」が自由を脅かすメッセージになる

私たちは何気なく「やめなさい」「こうしなさい」と言ってしまいがちです。

しかし、この言葉には「あなたの自由を奪う」メッセージが含まれています。

たとえば:

- 「今すぐ片づけなさい」→“あなたのタイミング”を奪う

- 「絶対に間違えるな」→“失敗する自由”を奪う

- 「この方法が正しい」→“自分で選ぶ自由”を奪う

このような言葉は、相手の中に「支配されている」「尊重されていない」という感覚を生み、

心理的リアクタンスを誘発するトリガーになります。

つまり、たとえ“正しい指示”でも、自由を奪う形で伝えると心が反発するのです。

説得の失敗は“自由の侵害”が原因

多くの人が「説得がうまくいかない」と悩みますが、

実は失敗の原因は「内容の説得力が弱い」のではなく、

「伝え方が自由を侵している」ことにあります。

リアクタンスが起きる典型的な説得パターンは次の通りです。

| 説得のタイプ | 相手の心理反応 | 結果 |

|---|---|---|

| 命令型(「〜すべきだ」) | 反発・防御姿勢 | 逆効果(ブーメラン効果) |

| 脅迫型(「やらないと損する」「失敗するぞ」) | 不快感・抵抗感 | 行動回避 |

| 尊重型(「どう思う?」「どちらを選ぶ?」) | 安心感・自発性 | 行動促進・納得 |

人は、自分の意志で決めたときにだけ納得と満足を感じるようにできています。

だからこそ、相手を動かしたいときほど「自由を尊重する説得」が欠かせないのです。

リアクタンスを起こさない伝え方:「選ばせる・任せる」

リアクタンスを防ぐコツは、「命令」ではなく「選択肢」を提示することです。

つまり、「やらせる」ではなく「選ばせる」。

実践しやすいポイントは次の通りです👇

🟢良い伝え方(リアクタンスを抑える)

- 「AとB、どちらがやりやすい?」

- 「もしやるなら、どんな方法がいいと思う?」

- 「任せるけど、何か手伝うことある?」

🔴悪い伝え方(リアクタンスを引き起こす)

- 「Aをやって」「この方法が一番正しい」

- 「そんなことやめろ」「こうすべきだ」

たったこれだけで、相手の心理的な自由度が変わります。

選択肢を与えることで、相手は「自分で決めた」と感じ、行動への抵抗が減るのです。

💡まとめポイント

- 禁止・命令・説得は、内容よりも“自由を奪う言い方”が問題。

- 相手に「自分で決めた」と感じさせると、リアクタンスは起きにくい。

- 「強制」ではなく「尊重」こそが、説得を成功させる鍵。

心理的リアクタンスの代表的な例と日常への応用

心理的リアクタンスは、子どもだけでなく大人の人間関係・恋愛・職場・SNS・マーケティングなど、

あらゆる場面で起きています。

ここでは、実際の生活で「禁止されるとやりたくなる」心理がどのように現れるのかを解説します。

子どもの「宿題やりなさい」に反発する心理

親が「宿題をやりなさい」と言うと、子どもは「今やろうと思ってたのに!」と怒る──。

これはまさに典型的な心理的リアクタンスです。

子どもにとっては、

「やる/やらない」を自分で決める自由が奪われたように感じるため、

「命令されたからやりたくない」という反発が起こります。

🟢 対処法の例

- 「今と後、どっちのタイミングでやる?」と選択肢を与える

- 「どの教科から始める?」と裁量を任せる

- 「さっき頑張ってたね」と自発性を認める

こうすることで、子どもは「自分で決めた」と感じ、リアクタンスが減ります。

恋愛・職場・SNSで起こるリアクタンスの例

心理的リアクタンスは、恋愛や人間関係でも非常に強く働きます。

恋愛の場合

- 「連絡して」と言われると、連絡したくなくなる

- 「他の人と会わないで」と言われると、余計に会いたくなる

職場の場合

- 上司の「この方法でやれ」という指示に反発し、別の手順を探したくなる

- マニュアルを厳格に守れと言われると、創意工夫をしたくなる

SNSの場合

- 「削除された投稿」「非公開アカウント」に、なぜか惹かれてしまう

- 「ここから先は有料」「限定公開」と言われると、ついクリックしたくなる

これらはすべて、自由を制限されたときに起こる反発と好奇心の反動です。

マーケティング応用:「限定」「非公開」「残りわずか」が効く理由

マーケティングの世界では、心理的リアクタンスは購買意欲を高める武器としても活用されています。

たとえば、次のような表現はリアクタンスを刺激します。

- 「数量限定」→“自由に選べる時間が少ない”と感じ、焦って購入

- 「期間限定セール」→“限定価格で購入する自由を逃すかもしれない”と感じ、つい急いでしまう。

- 「非公開情報」「ここだけの話」→“制限された情報”に惹かれる

このような「制約をちらつかせる戦略」は、リアクタンスを引き出して行動を促進するテクニックです。

ただし、過度に使うと「操作されている」と感じさせて逆効果(ブーメラン効果)になるため、

“自由を尊重しているように見せるバランス”が重要です。

💡まとめポイント

- リアクタンスは、教育・恋愛・職場・SNS・マーケティングなどあらゆる場面で起こる。

- 子どもに「やりなさい」と命じるより、「どっちにする?」と選ばせる方が効果的。

- 広告では「限定」「非公開」「削除」などの“制限ワード”が購買意欲を高める。

- ただし、過剰な強制は逆効果になるため、「尊重と自由」を忘れないことが大切。

リアクタンスを活かす・抑えるための実践的な方法

心理的リアクタンスは、人が自分の自由を守ろうとする自然な力です。

ただし、その力を理解せずに使うと、人間関係や説得がこじれてしまうこともあります。

ここでは、「リアクタンスを抑える」「上手に活かす」両方の実践的アプローチを紹介します。

禁止ではなく「選択肢」を提示する伝え方

リアクタンスを抑える最もシンプルな方法は、命令ではなく選択肢を与えることです。

たとえば:

- ❌「今すぐこれをやって」

→ 🟢「今やるか、後でやるか、どっちにする?」 - ❌「絶対に間違えないで」

→ 🟢「もし失敗したらどうリカバリーするか、一緒に考えよう」

このように「自分で決められる」と感じるだけで、脳の自律性システムが働き、

リアクタンスのストレス反応が和らぎます。

教育・指導・職場のマネジメントにおいても、

「強制」より「主体性を引き出す選択肢提示」が圧倒的に効果的です。

相手の自律性を尊重するコミュニケーション

リアクタンスは、相手の“尊重されていない”という感覚から生まれます。

したがって、伝え方の中に「あなたを信頼している」「任せている」という要素を入れると、

反発を防ぎ、相手のやる気を引き出すことができます。

🟢 実践フレーズ例

- 「あなたの判断に任せるよ」

- 「どう思う?あなたの意見を聞かせて」

- 「無理にやらなくてもいいけど、もし興味があればやってみて」

これらは一見やわらかい言葉ですが、

“自由を尊重する”というメッセージを明確に伝えるため、リアクタンスを起こしません。

特に職場や恋愛関係では、「相手をコントロールしない姿勢」が信頼と自発性を育てるポイントになります。

リアクタンスを活用するマーケティング心理戦略

リアクタンスは、伝え方次第で「行動を促す力」にも変えられます。

広告・販売・SNSでは、この心理を“ポジティブな刺激”として利用することが可能です。

🧠 効果的なリアクタンス活用ワード例

- 「今だけ限定」→ “自由が制限される前に選ぼう”という衝動を刺激

- 「非公開情報」→ “知る自由”を守るために行動したくなる

- 「ここだけの話」→ “他の人は知らない自由”を得たいという欲求を喚起

ただし、これを過度に使うと「操作されている」と感じさせ、逆効果になります。

最も効果的なのは、「制限」と「自由」をバランス良く組み合わせる」こと。

例:「数量限定ですが、購入はいつでもキャンセルできます」

→ 制限(限定)でリアクタンスを刺激しつつ、自由(キャンセル可)で安心感を与える。

このように「選べる自由」を取り入れると、

ユーザーは「自分の意志で決めた」と感じ、行動を肯定的に取るようになります。

💡まとめポイント

- リアクタンスを抑えるには、命令より「選択肢」を。

- 尊重・信頼・任せる姿勢が、相手の自律性を守る。

- マーケティングでは「限定」「非公開」などを使いながらも、“自由に選べる”設計が鍵。

- リアクタンスは、使い方次第で「人を動かす力」にも「信頼を壊す力」にもなる。

まとめ|人は「自由を守るために反発する」生き物

ここまで見てきたように、心理的リアクタンスとは、

単なる「反抗心」ではなく、人間が自分の自由を守ろうとする本能的な心理反応です。

「やるな」「見るな」「こうしろ」と言われた瞬間、

人の心は自動的に「自分の自由を奪われた」と感じ、

その自由を取り戻そうと感情・思考・行動で反発します。

この心理は、教育・恋愛・仕事・マーケティングなど、

あらゆる場面に影響を与えています。

リアクタンスを理解すれば、説得も人間関係も変わる

相手が反発するのは、多くの場合、「伝え方が自由を奪っている」ことが原因です。

たとえば:

- 子どもに「宿題しなさい」ではなく、「今やるか後でやるか?」と聞く

- 部下に「やれ」ではなく、「どんな方法がいいと思う?」と任せる

- 同僚に「それは違う」ではなく、「こういう考え方もあるんじゃない?」と質問する

このように、自由を尊重する伝え方に変えるだけで、反発は協力へと変わります。

“禁止”より“選択”を意識することで、信頼が生まれる

リアクタンスを防ぐポイントは、相手の「選ぶ自由」を奪わないことです。

人は「強制」よりも、「自分で選んだ」と感じたときに、最も納得して行動します。

つまり、「やらせる」よりも「選ばせる」。

それこそが、心理的リアクタンスを乗り越える最大のコミュニケーション戦略です。

「自由を尊重する伝え方」が人を動かすポイント

現代社会では、SNS・広告・職場・家庭のあらゆる場面で、

人々は“自由の侵害”に敏感になっています。

だからこそ、信頼される人・影響力のある人は、

命令するのではなく、自由を尊重しながら導く伝え方をしています。

🔑 相手の心を動かすコツは「自由を奪う」ことではなく、

「自由を感じさせる」ことにある。

心理的リアクタンスを理解することは、

相手の反発を恐れずに、より良い関係と行動変化を生むための“心理的リテラシー”なのです。

💡この記事のまとめ

- 禁止されるとやりたくなるのは「自由を奪われた」反発反応。

- リアクタンスは、人間の「自律性を守る力」。

- 強制より「選択」、命令より「尊重」、指示より「信頼」を。

- 自由を尊重する伝え方こそ、人を動かし、関係を深める心理学的ポイント。