「せっかく頑張ったのに、あとから“あのリスクを見落としてた…”と後悔したことはありませんか?」

プロジェクトがうまくいかない、勉強や試験で成果が出ない、旅行や日常の計画が思った通りに進まない――そんな失敗の多くは、事前に想定できたはずのリスクが原因だったりします。

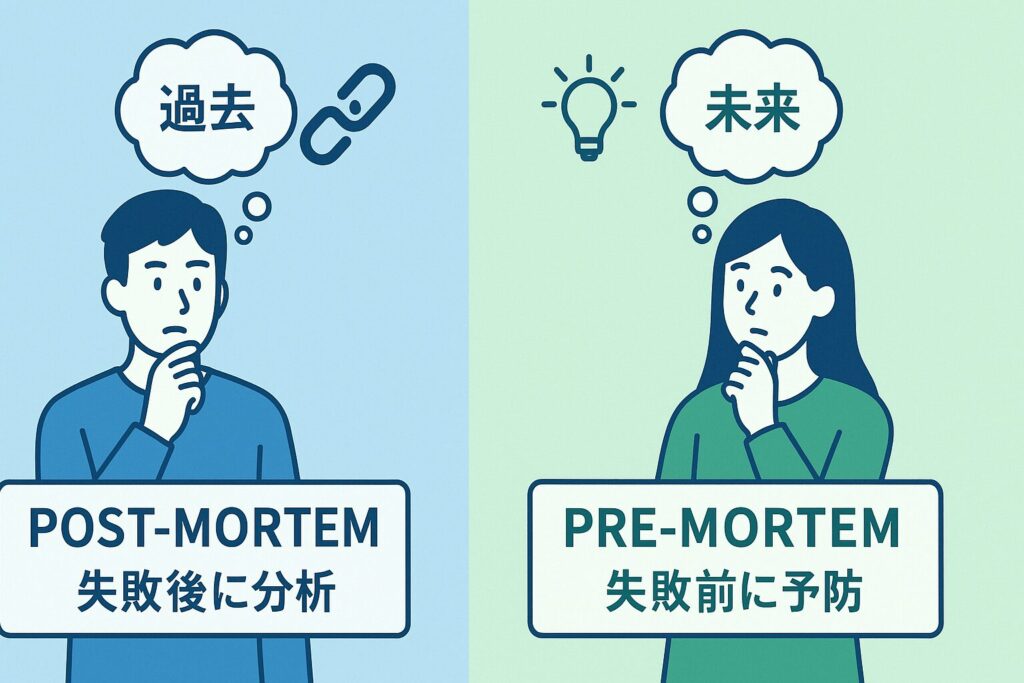

この記事では、心理学者ゲイリー・クラインが提唱したプレモーテム法(事前に失敗を仮定して原因を考える手法)をご紹介します。ポストモーテム(失敗後の振り返り)との違いや、心理学的背景、実際の進め方、ビジネスや日常での活用例までわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

プレモーテム法とは?基本の意味と目的

プレモーテム法とは、プロジェクトや計画を始める前に「もしこの取り組みが失敗してしまった未来に立っているとしたら、その原因は何だろう?」と想定し、失敗要因をあらかじめ洗い出して対策を立てる手法です。

もともとは認知心理学者 ゲイリー・クライン が2007年に提唱したもので、軍事や医療など失敗が許されない現場で注目されました。その後、ビジネスのリスクマネジメントやプロジェクト管理でも広く活用されるようになっています。

プレモーテム法の定義と由来

- 定義:プロジェクト開始前に「すでに失敗した」と仮定して、その原因を考える方法。

- 由来:「ポストモーテム(死後検証)」=失敗後に原因を振り返る手法の逆を意味し、「プレ(事前)」+「モーテム(死)」から名付けられています。

つまり、「終わった後に反省するのではなく、始める前に反省してしまおう」という逆転の発想です。

なぜ「事後」ではなく「事前」に分析するのか

通常の反省会(ポストモーテム)は、すでに失敗が起きてから行うため、ダメージは避けられません。

一方でプレモーテム法は、まだ失敗していない段階で「最悪の未来」を想定することで、以下のようなメリットがあります。

- 失敗要因を事前にリスト化できる

- チーム内で隠れていた不安や懸念を共有できる

- 計画の「盲点」を早い段階で修正できる

例えるなら、「旅行に行ったけど荷物を忘れて大変だった」と後悔するのではなく、出発前に『もし旅行が失敗したとしたら何を忘れた?』と考えることで、忘れ物リストを作れるイメージです。

失敗を想定することで得られる心理的効果

「成功する!」という前向きな気持ちは大切ですが、人は楽観的になりすぎるとリスクを軽視しがちです。プレモーテム法ではあえて失敗を前提にすることで、次のような心理的効果が得られます。

- 安心感:最悪のケースを想定している分、予想外の出来事に動揺しにくい

- 現実的な判断:計画の弱点に気づき、地に足のついた準備ができる

- 主体性の強化:チーム全員が「自分ならどう失敗するか」を考えるため、責任感が高まる

つまり、プレモーテム法は「ネガティブ思考」ではなく、建設的な悲観主義を取り入れることで、未来の成功を守る手法なのです。

プレモーテム法とポストモーテム法の違い

プレモーテム法を理解する上で欠かせないのが、ポストモーテム法との違いです。両者は似た名前ですが、タイミングと目的が大きく異なります。ここでは、比較を通してプレモーテム法の特徴を整理してみましょう。

ポストモーテム法(事後検証)との比較

- ポストモーテム法:すでに起きてしまった失敗を振り返り、その原因を分析する方法。医療事故やITシステムのトラブル対応などでよく使われます。

- プレモーテム法:まだ何も始まっていない段階で「失敗したと仮定」して、原因を洗い出す方法。

まとめると:

| 手法 | タイミング | 目的 | メリット |

|---|---|---|---|

| ポストモーテム | 失敗後 | 再発防止 | 実際のデータに基づいて分析できる |

| プレモーテム | 開始前 | 失敗予防 | 未然にリスクを回避できる |

どちらも大切ですが、プレモーテム法は「失敗から学ぶ」ではなく「失敗を回避する」に重きを置いている点がポイントです。

「失敗を想定する」アプローチのメリット

プレモーテム法が注目される理由は、次のようなメリットにあります。

- 盲点を見つけやすい:成功を前提にすると見逃しがちなリスクを発見できる

- チーム全員の意見を引き出せる:普段言いにくい不安や懸念も「失敗前提」なら共有しやすい

- 行動計画に落とし込みやすい:リスクに対して具体的な対策をあらかじめ準備できる

例えるなら、「健康診断」で病気を早期に発見するようなものです。問題が大きくなる前に対応できるからこそ価値があるのです。

デビルズアドボケイト手法との違い

もう一つ似た考え方に、デビルズアドボケイト(悪魔の代弁者)手法があります。これはあえて反対意見を唱える役割を誰かに与え、計画の弱点をあぶり出す方法です。

違いを整理すると:

- デビルズアドボケイト:特定の人が「反対意見」を出す

- プレモーテム法:チーム全員が「失敗原因」を出す

つまり、プレモーテム法の方がより包括的で、チーム全員が主体的にリスクを考える点に強みがあります。

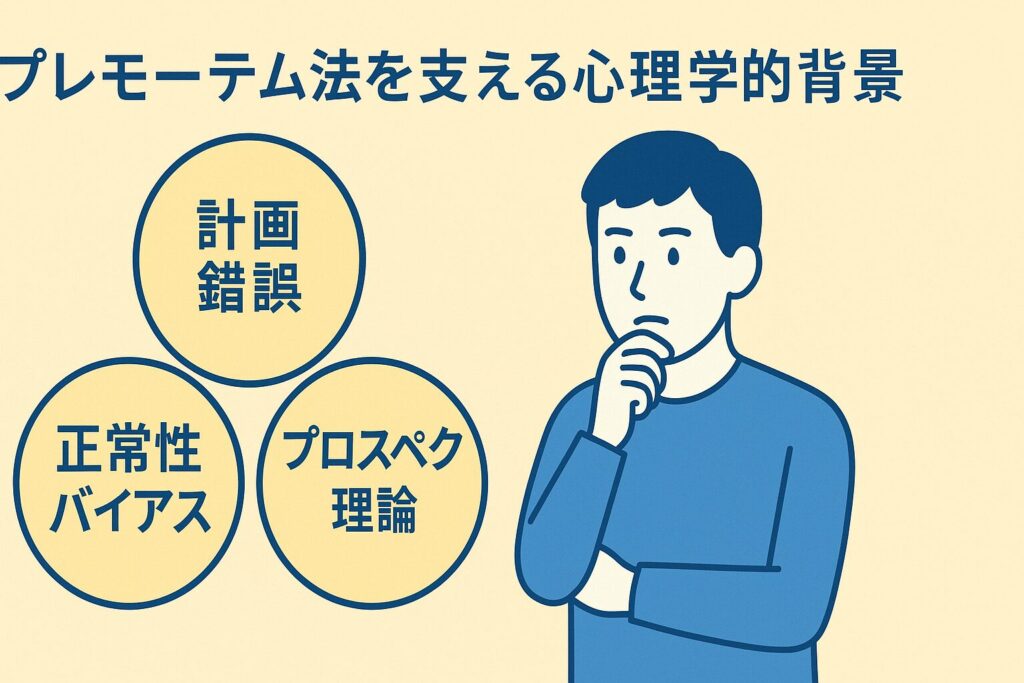

プレモーテム法を支える心理学的背景

プレモーテム法は単なる発想法ではなく、心理学的な根拠に裏づけられています。人間は思考のクセやバイアスによってリスクを過小評価する傾向があるため、それを補う仕組みとして機能するのです。ここでは代表的な心理学的背景を整理します。

計画錯誤(Planning Fallacy)との関係

人は「自分の計画はうまくいく」と過信しやすく、時間やコストを楽観的に見積もってしまう傾向があります。これを計画錯誤と呼びます。

例:レポート提出に「1日で終わるだろう」と思ったのに、実際は3日かかった。

プレモーテム法は「もし失敗したとしたら?」と問いかけることで、この過度な楽観を打ち消し、現実的な見積もりを可能にします。

正常性バイアスを防ぐ効果

災害心理学などで有名な正常性バイアスとは、「自分は大丈夫だろう」と危険を過小評価する心の働きです。

例えば、火災報知器が鳴っても「誤作動だろう」と避難しないケース。

プレモーテム法を行うと、「すでに失敗した未来」を想定するため、このバイアスを揺さぶり、危機を現実のものとして受け止めやすくなる効果があります。

プロスペクト理論との関連性

ノーベル賞を受賞したプロスペクト理論(カーネマンとトヴェルスキー)は、人が「利益」よりも「損失」を強く意識する心理を示しています。

つまり、「得をしたい」より「損をしたくない」という気持ちの方が行動を左右しやすいのです。

プレモーテム法はこの特性を利用しています。

- 成功をイメージすると油断が生まれる

- 失敗をイメージすると「避けたい」という動機が強まり、行動につながりやすい

このように、心理学の理論と直結しているからこそ、プレモーテム法は多くの現場で効果を発揮しているのです。

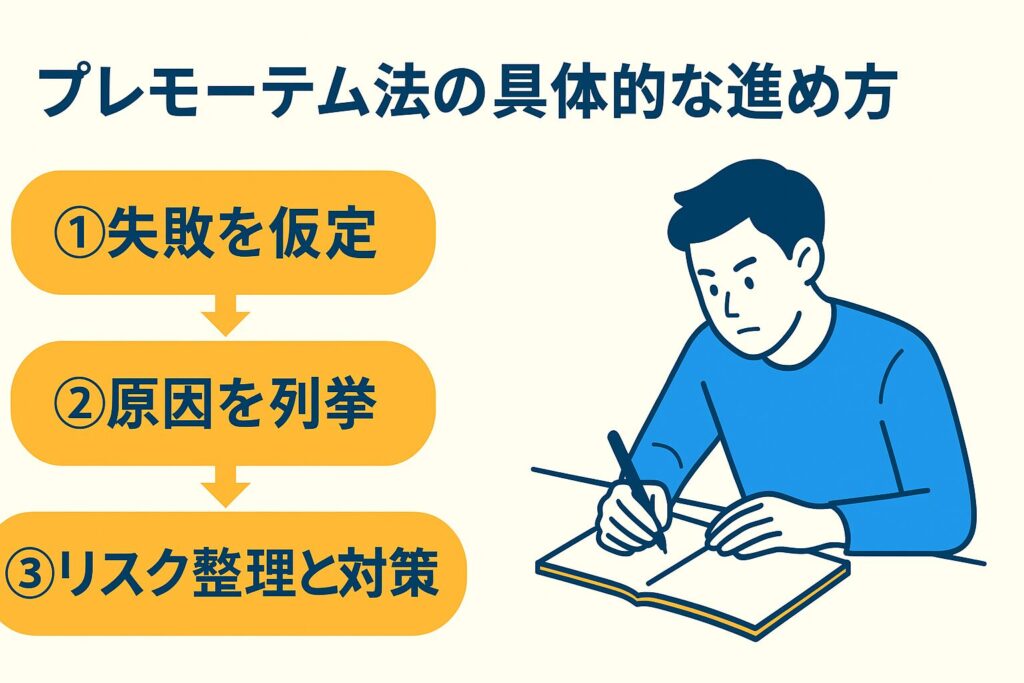

プレモーテム法の具体的な進め方

プレモーテム法は理論だけでなく、実際に使える手順がはっきりしているのが特徴です。ここでは初心者でもすぐ実践できるように、ステップごとにわかりやすく紹介します。

ステップ1:失敗した未来を仮定する

最初に行うのは、「このプロジェクトは完全に失敗した」と想定することです。

- 例:新商品を開発したけれど売れなかった、試験に落ちた、旅行が台無しになった…

未来の失敗をリアルに想像すると、頭が切り替わり、リスクが浮かび上がりやすくなります。

ステップ2:原因をブレーンストーミングする

次に、「なぜ失敗したのか」を自由に書き出していきます。

- チームで行う場合は付箋やホワイトボードを使って可視化

- 個人で行う場合はノートに思いつく限り列挙

ここでは批判や評価は一切せず、思いつくまま出すことが大切です。

ステップ3:リスクを整理し、対策を立てる

出てきた失敗要因を分類し、重要度や発生しやすさで整理します。

- 高リスク(発生確率が高い+影響が大きい)

- 中リスク(どちらか一方が高い)

- 低リスク(発生も影響も小さい)

整理したら、それぞれに対して予防策や代替案を考えていきます。

会議やチームで導入する際の工夫

- 全員参加型にする:上司だけでなく、メンバー全員が意見を出せる雰囲気づくりが重要

- 時間を区切る:「5分間で失敗理由を出す」など制限を設けると集中しやすい

- チェックリスト化する:出てきたリスクを文書化し、計画書に盛り込むと実行につながる

プレモーテム法の活用例|ビジネスから日常生活まで

プレモーテム法は難しい理論ではなく、日常や仕事のあらゆる場面で応用できる実践的なツールです。ここでは、具体的な活用シーンを紹介します。

新規事業やプロジェクトでのリスク管理

ビジネスでは「新しい挑戦=不確実性」を伴います。

- 新規事業立ち上げ

- ITシステムの導入

- マーケティング施策の開始

これらの場面で「もし失敗したとしたら?」と事前に考えることで、想定外のトラブルを減らせます。特にプロジェクト管理では、納期遅れ・予算オーバー・顧客の不満といった典型的な失敗を未然に予防できます。

試験勉強や資格取得での応用例

勉強にもプレモーテム法は効果的です。

「試験に落ちたとしたら、なぜ?」と考えると…

- 勉強時間が足りなかった

- 苦手科目を放置していた

- 試験本番で緊張しすぎた

こうした要因が浮かび上がります。すると「毎日30分だけでも勉強する」「模擬試験で慣れる」といった対策を先に打てるようになります。

旅行・健康習慣など身近な実践例

日常生活の中でも使えます。

- 旅行:「旅が失敗したとしたら?」→チケットを忘れた、荷物不足、天候トラブル → チェックリストを作る

- ダイエットや健康習慣:「続かなかったとしたら?」→外食が多すぎた、誘惑に負けた → 食事記録アプリや仲間と共有する

- 家計管理:「貯金ができなかったとしたら?」→無駄遣い、予算立て不足 → 固定費を見直す

このように、ちょっとした日常の工夫にも役立ちます。

プレモーテム法のメリットと注意点

プレモーテム法は非常に役立つ手法ですが、万能ではありません。うまく活用するには、メリットを最大化しつつ、注意点も理解しておくことが大切です。

リスク見逃しを防げるメリット

- 失敗原因を事前に想定できるため、計画の抜け漏れを防げる

- チーム全員がリスクを共有することで、コミュニケーションが活性化する

- 心理的安全性の向上:「不安を言ってはいけない雰囲気」をなくし、発言しやすくなる

特にビジネスでは、盲点だったリスクが発見されるだけで損失を大幅に防げる可能性があります。

過度な悲観に偏らないための注意点

プレモーテム法は「失敗前提」で考えるため、必要以上にネガティブになる危険性もあります。

- リスクばかりに目が向いて前進できない

- チーム全体が慎重すぎて挑戦を避けてしまう

この場合は「リスクを出したら、必ず対策や代替案も考える」ようにすると、悲観から建設的な議論に変えられます。

他のリスク管理手法と併用するコツ

プレモーテム法は単独で使うより、他の手法と組み合わせるとさらに効果的です。

- リスクマトリクス:発生確率と影響度で分類して優先度を決める

- フェイルセーフ設計:失敗しても被害を最小化する工夫を取り入れる

- ポストモーテム:事後の振り返りとセットで行うことで、学びが深まる

つまり、プレモーテム法は「予防」に強みがあり、他の手法と合わせることで予防+改善の両輪が揃うのです。

まとめ|プレモーテム法で未来の失敗を未然に防ごう

ここまで見てきたように、プレモーテム法は未来の失敗を先取りして考えるリスク管理の手法です。単なるネガティブ思考ではなく、心理学的な根拠をもとに「建設的に失敗を想定する」ことで、計画の成功率を高めてくれます。

本記事の要点整理

- プレモーテム法の定義:失敗した未来を仮定して原因を洗い出す手法

- 心理学的背景:計画錯誤・正常性バイアス・プロスペクト理論などが根拠

- 実践方法:①失敗を仮定 → ②原因を列挙 → ③リスクを整理 → ④対策を立てる

- 活用シーン:ビジネスのプロジェクトから日常の勉強や旅行準備まで幅広く応用可能

今日から試せる小さな実践方法

初心者でもすぐできる簡単な方法は以下の通りです。

- 紙やノートを用意する

- 「この計画が失敗したとしたら、その理由は?」と書く

- 思いついた失敗原因を3つ書き出す

- それぞれに「防ぐ方法」を1つずつ考える

これだけでも、未来のリスクを減らす第一歩になります。

心理学を活用したリスク管理の可能性

プレモーテム法は、心理学を日常や仕事に応用できるシンプルなツールです。

- 挑戦する勇気を持ちながらも、安全策を整えられる

- 不安を建設的に活用できる

- チームや個人の判断の質を高められる

つまり、プレモーテム法は「未来を守るための心理学的シミュレーション」なのです。

あなたも次の計画を立てるときに、ぜひ一度「プレモーテム」を試してみてください。きっと安心感と自信が増すはずです。