「もっと幸せになりたいけど、何をすればいいのかわからない…」

「自己肯定感を高めたいけど、ポジティブ思考って正直しんどい」

そんなふうに感じていませんか?

この記事では、科学的な根拠に基づいて“幸福感を育てる方法”を教えてくれる【ポジティブ心理学】について、やさしく解説します。

感謝日記や強み診断、マインドフルネスなど、日常に取り入れやすい実践法とその効果を具体的に紹介します。

さらに、「幸せを追い求めすぎると逆効果?」「ネガティブな気持ちはどう扱えばいい?」といった疑問にもお答えしながら、心のバランスを保つヒントもお届け。

読むだけで「なんだ、やれることあるじゃん」と感じられる内容になっています。

ぜひ最後まで読んで、あなたに合った“無理のない幸福の育て方”を見つけてくださいね。

ポジティブ心理学とは何か?

● ポジティブ心理学の定義と背景

ポジティブ心理学とは、「人はどうすればより幸福に生きられるのか?」を科学的に研究する心理学の一分野です。

この分野は、1998年にマーティン・セリグマンがアメリカ心理学会の会長に就任した際、「これからの心理学は、人間の強みや可能性にもっと目を向けるべきだ」と提唱したことをきっかけに急速に広まりました。

従来の心理学が主に「病気の治療」「問題の克服」に焦点を当ててきたのに対し、ポジティブ心理学は「幸福感・やりがい・充実した人生」に注目しています。

たとえば、

- 「感謝の気持ちを持つと幸福感はどう変わる?」

- 「自分の強みを活かすとストレスが減るのか?」

といった問いに、科学的根拠(実証研究)をもとに答えようとするのが特徴です。

● マーティン・セリグマンの提唱内容とは?

ポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマンは、「人間には、幸福を育てる力がある」と考えました。

彼が特に重視したのが、“PERMAモデル”と呼ばれる幸福の5要素です。

✅ P:Positive Emotion(ポジティブ感情)

✅ E:Engagement(没頭・フロー体験)

✅ R:Relationships(良好な人間関係)

✅ M:Meaning(意味・目的のある人生)

✅ A:Accomplishment(達成・自己実現)

この5つを意識して生活することで、持続的な幸福感(ウェルビーイング)が高まるという理論です。

セリグマンの功績は、「ポジティブであれ」と精神論を語るのではなく、「何をすれば幸福が高まるか?」を科学的に検証しようとした姿勢にあります。

● 従来の心理学との違いと特徴

ポジティブ心理学は、「ただ前向きでいよう」といった単なるポジティブ思考とは違います。

大きな特徴は、以下の3点です。

🔸 従来の心理学との比較

| 項目 | 従来の心理学 | ポジティブ心理学 |

|---|---|---|

| 主な関心 | 病気・不安・うつなどの治療 | 幸福・強み・やりがいの育成 |

| アプローチ | 問題を減らす | 良い面を増やす |

| 目的 | 平常に戻す | より良い状態をつくる |

たとえば、うつ病の治療は従来の心理学が得意とする領域ですが、ポジティブ心理学は「うつが治ったあと、どうすれば幸せになれるか?」に答えることを目指します。

ポジティブ心理学が注目される理由

● うつ・不安への効果が実証されている

ポジティブ心理学が広く注目される理由のひとつは、うつ病や不安に対する改善効果が科学的に示されていることです。

たとえば有名な実験では、「感謝日記を1週間つけるだけで、うつ症状が軽減し、幸福感が数週間にわたって持続した」という結果が報告されています。

他にも、

- 「3つの良いこと(その日あった良かったことを3つ書く)」

- 「ポジティブな未来を想像する」

といった簡単なワークが、気分やメンタルの安定に有効であることが、多くの研究で裏づけられています。

ポイントは、特別な技術が不要で、誰でも取り組めることです。

この“手軽さ”と“科学的な根拠”の両立が、支持されている大きな理由です。

● ビジネスや教育での応用が広がっている

ポジティブ心理学は、医療やメンタルケアの場面だけでなく、企業の組織開発や学校教育にも活用が広がっています。

✅ ビジネス領域では…

- 社員のエンゲージメント(やる気)やモチベーションの向上

- レジリエンス(ストレス耐性)のトレーニング

- チームビルディングや心理的安全性の向上

こうした取り組みに、ポジティブ心理学の考え方がベースとして導入され始めています。

✅ 教育現場では…

- 「ポジティブ教育」として、子どもの強みに注目した指導

- 生徒の自己肯定感や主体性の育成

- 感情の扱い方やストレス対処法を教えるSEL(社会性と感情の学習)

などの取り組みに役立てられています。

つまり、個人の幸福感を高めるだけでなく、社会全体のパフォーマンスや人間関係にも良い影響をもたらすことが評価されています。

● 科学的エビデンスが豊富にある心理学領域

ポジティブ心理学は、「なんとなく良さそう」といった感覚的な話ではありません。

実証研究(エビデンス)をもとにした科学的アプローチを重視しています。

具体的には、

- 感謝の習慣が幸福感・睡眠の質を高める

- 強みに注目することでストレスに強くなる

- ポジティブな感情が創造力や問題解決力を高める

といった因果関係が、実験や統計によって明らかにされています。

また、学術的にもポジティブ心理学は数多くの論文が発表されており、信頼できる学問分野として国際的にも認知されています。

幸福感を高める科学的な理論とは?

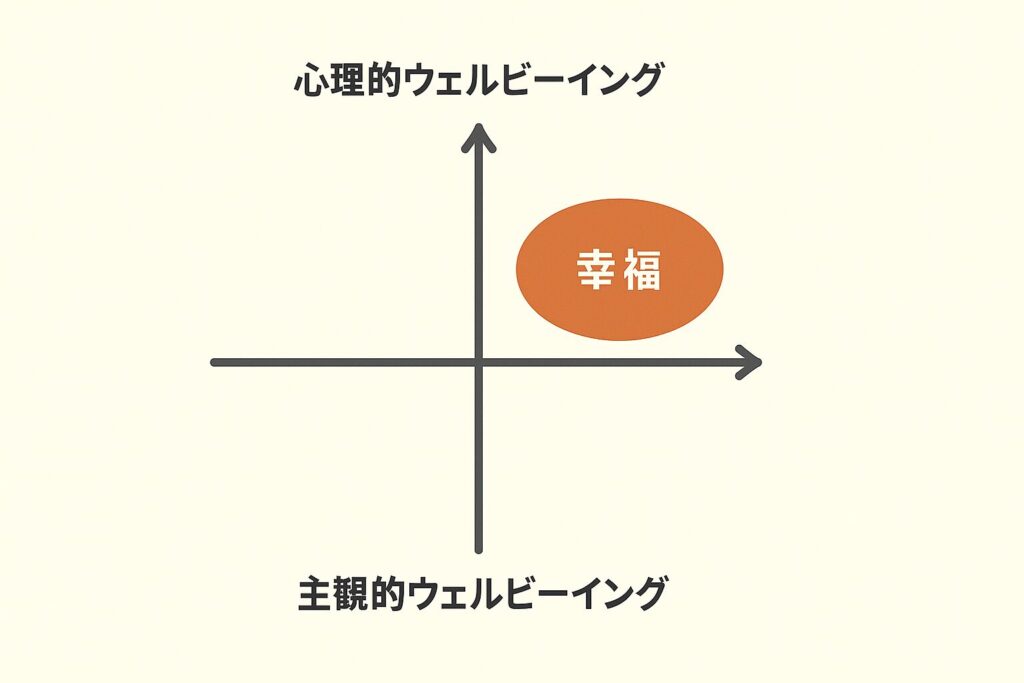

● 主観的ウェルビーイングと心理的ウェルビーイング

ポジティブ心理学では、「幸福」を感覚的なものではなく、科学的に分析できる状態として捉えています。

その中心になるのが以下の2つの概念です。

✅ 主観的ウェルビーイング(SWB:Subjective Well-Being)

これは「自分が幸せだと感じているかどうか」という主観的な評価のことです。

具体的には、以下のような要素が含まれます:

- ポジティブな感情が多い(嬉しい・楽しい・ありがたい)

- ネガティブな感情が少ない(不安・怒り・悲しみ)

- 人生全体に満足している(ライフサティスファクション)

✅ 心理的ウェルビーイング(PWB:Psychological Well-Being)

こちらは、「自分の人生に意味や成長を感じているか」に焦点を当てた概念です。

- 自己受容(ありのままの自分を受け入れている)

- 自律性(自分で決めているという感覚)

- 人間関係の質や目標追求なども含む

このように、「幸せ」といっても、その中身には複数の側面があることが科学的に整理されているのです。

● 幸福感が成功や人間関係に与える影響

ポジティブ心理学の研究では、「幸福だから成功する」という因果関係が繰り返し確認されています。

🔸 幸福感が高い人には、こんな傾向があります:

- ストレスに強く、前向きに困難へ挑戦する

- 周囲との関係を大切にし、協力を得やすい

- 好奇心や創造性が高く、新しいことにチャレンジしやすい

つまり、幸福な人ほど「成功するための行動が自然にとれる」のです。

これは「成功したから幸せになった」ではなく、「幸せであることが、成功を引き寄せる」という逆転の発想。

たとえば、職場でイライラしている人と、感謝や前向きさを持っている人を比べたら、後者の方が信頼され、チャンスも得やすいのは想像できますよね。

● フロー理論・自己決定理論との関連性

ポジティブ心理学では、幸福感を高める理論としてフロー理論や自己決定理論も注目されています。

✅ フロー理論(チクセントミハイ)

「フロー」とは、何かに夢中になって時間を忘れるような状態のことです。

たとえば、読書や創作、スポーツなどで「気づいたら2時間たってた…」という体験、ありますよね?

この状態は、人が最も集中して生産性が高まり、充実感を感じる瞬間です。

幸福感を高めるには、「フローに入る時間」を意識的に増やすことが効果的です。

✅ 自己決定理論(デシ&ライアン)

人は以下の3つの欲求が満たされるときに、内側からやる気が湧き、幸福を感じやすくなるとされます:

- 自律性:自分で選びたい

- 有能感:できるという感覚

- 関係性:誰かとつながっている実感

この3つの欲求を日常で大切にすることで、自然とモチベーションや幸福感が高まることが研究でも明らかにされています。

幸福感を高めるポジティブ心理学の実践法

ポジティブ心理学の魅力は、「日常生活に取り入れやすいシンプルな方法」が、実証研究で効果が確認されている点にあります。ここでは、代表的な実践法を4つご紹介します。

①感謝日記の効果と書き方

感謝日記(Gratitude Journal)は、ポジティブ心理学で最も有名な実践法の一つです。やり方はとても簡単で、毎晩寝る前に「その日に感謝できることを3つ書くだけ」。

たとえば…

- 今日は天気がよくて気持ちよかった

- 美味しいご飯を食べられた

- 友人と笑い合えた時間があった

といった小さなことで構いません。

研究によると、たった1週間感謝日記をつけるだけで、幸福感が高まり、うつ傾向や不安が減ったという結果も出ています。

✅ ポイント

- ポジティブなことを無理に探さず、「ありがたい」と感じたことを素直に書く

- 書くタイミングは夜がおすすめ(1日をふり返るのに最適)

②3つの良いことワークとは?

こちらも定番のワークで、「その日あった良いことを3つ書く+なぜそれが良かったのかを考える」というものです。

感謝日記との違いは、ポジティブな出来事+その理由(意味づけ)にフォーカスする点です。

たとえば:

- 良かったこと:上司に褒められた

- なぜ良かった?:努力を認めてもらえて自信になったから

この“理由を書く”ことで、自己認識や感情の整理が深まり、ポジティブな記憶が脳に定着しやすくなります。

④VIA強み診断で自分の長所を知る

VIA(Values in Action)強み診断とは、人間に共通する「24の性格的な強み」を可視化する無料の心理テストです。

たとえば、以下のような強みがあります:

- 好奇心

- 親切心

- 誠実さ

- 公平さ

- ユーモア など

VIAの活用ポイントは、「自分の強みを知り、それを日常で意識的に活かす」ことです。

たとえば、親切心が高い人は、ちょっとした思いやりを行動に移すことで、幸福感や自己肯定感が高まりやすいという研究結果もあります。

✅ テストはVIA公式サイトで無料(英語・日本語あり)※LANGUAGEの項目を日本語に変更

✅ 強みを「使う」ことで幸福感が高まると実証されている

⑤マインドフルネスとの組み合わせも有効

ポジティブ心理学と相性が良いのが、マインドフルネス(Mindfulness)です。

これは「今この瞬間に注意を向けて、評価せずに受け入れる」心理的な姿勢です。

呼吸や感覚に意識を集中する瞑想は、以下のような効果が期待されます:

- ストレス軽減

- 感情のコントロール力アップ

- 自己観察力の向上

ポジティブ心理学は「行動と思考をポジティブに整える」もの、マインドフルネスは「今の感情を受け入れて整える」ものといえ、両者を組み合わせることで相乗効果が期待できます。

✅ 毎日5分の呼吸瞑想でもOK

✅ 「気づき」によって幸福感の感度が上がる

ポジティブ心理学を日常に取り入れるコツ

ポジティブ心理学の理論や実践法は知っていても、「続かない」「うまく生活に馴染まない」と感じる人も多いはずです。

ここでは、初心者でも無理なく日常生活に取り入れるための3つのコツをご紹介します。

①継続しやすい習慣化の工夫

ポジティブ心理学は「一度やって終わり」ではなく、「小さくても継続する」ことが効果を生み出します。

継続するためには、心理的ハードルを下げておくことが大切です。

習慣化の工夫

- 時間と場所を固定する

例:夜寝る前にノートに「感謝を3つ」書くと決める - 見える化する

カレンダーにチェック、アプリで記録、リマインダーを設定する - 「完璧」を目指さない

書けない日があっても気にせず、また翌日から再開することが大切

「1分でもOK」という気軽さが、続けるコツです。

② 無理せず自然に実践する方法

「ポジティブに考えなきゃ」「毎日やらなきゃ」と頑張りすぎると、逆にストレスになります。

ポジティブ心理学は、“頑張らずに自然に取り入れる”くらいがちょうどいいのです。

自然に実践するポイント

- 何かに取り組む前に「今の気持ちに気づく」時間を10秒だけ取る

- 誰かに「ありがとう」と思ったとき、すぐ口に出して伝える

- 上手くいかなかったことにも「気づき」や「意味」を探してみる

意識的にやろうとせず、「普段の生活の中でちょっと意識する」だけでも十分な変化が起きます。

③ ネガティブ感情とのバランスの取り方

「ポジティブ心理学=ネガティブな気持ちを否定する」という誤解がありますが、実際は逆です。

ネガティブ感情も人間にとって自然で大切なものと捉え、否定せずに扱う姿勢が求められます。

バランスの取り方

- 落ち込んだときは、「それも人間らしい」と受け入れる

- ネガティブ感情が湧いたら、「今、どんな反応が起きてる?」と観察する

- ポジティブな行動(感謝・思いやりなど)は、気分が整ったときに取り組む

ポジティブ心理学は「常に明るくいる方法」ではなく、「ネガティブも抱えながら、より良く生きる知恵」なのです。

ポジティブ心理学のメリットと注意点

ポジティブ心理学には、幸福感や自己肯定感を高める多くのメリットがある一方で、注意すべき落とし穴も存在します。ここでは、実践を始める前に知っておきたい重要なポイントをお伝えします。

● 自己肯定感やレジリエンスの向上

ポジティブ心理学の実践によって、多くの人が実感している代表的な効果が、自己肯定感の向上とレジリエンス(心理的回復力)の強化です。

✅ 自己肯定感が高まる理由

- 感謝日記や強みワークによって、「できていること」「自分の良さ」に目を向ける習慣が身につく

- 失敗よりも「成長」や「挑戦」に注目する視点が育つ

✅ レジリエンスが強くなる理由

- ネガティブ感情に振り回されず、感情を客観視する力がつく

- 辛い状況でも「この経験に意味がある」と前向きに解釈するクセができる

つまり、ポジティブ心理学は「気分を上げるテクニック」だけでなく、しなやかな心を育てるトレーニングでもあるのです。

● トキシックポジティビティへの注意

注意すべきリスクのひとつが、トキシック・ポジティビティ(Toxic Positivity)です。

これは、「いつも前向きでいなきゃ」「落ち込む自分はダメ」といった過剰なポジティブ信仰によって、むしろ自分を苦しめてしまう状態です。

✅ ありがちな例

- 本当は悲しいのに「ポジティブに考えよう」と感情を抑えてしまう

- 落ち込んでいる人に「前向きになればいいよ」と一方的に励ましてしまう

ポジティブ心理学の本質は、ネガティブ感情を否定することではなく、共に向き合いながら前に進むことです。

「ネガティブでもOK」と認めることが、ポジティブの土台になります。

● 幸福を追いすぎることの落とし穴

もうひとつ気をつけたいのが、「もっと幸せにならなきゃ」という幸福の過剰追求です。

✅ 起こりがちな問題

- 「今の自分はまだ足りない」と、常に焦りや欠乏感を感じるようになる

- 幸福ばかりを追い求め、「苦しみや努力を避けるようになる」

- 問題を無視して、成長につながる経験(挫折や挑戦)を避けてしまう

ポジティブ心理学は、「ありのままの今」に目を向けながら、少しずつ充実感を育てていく姿勢が大切です。

「いまここで感じられる幸せ」を丁寧に見つめることが、本当の幸福感につながります。

まとめ|科学的に幸福を育てるためにできること

ポジティブ心理学は、「前向きに考えるべき」といった精神論ではなく、誰もが実践できる科学的な方法で幸福感を高めていく心理学です。

これまで紹介してきた理論や実践法を活かして、今日からできることを整理しておきましょう。

● まずは小さな実践から始めよう

幸福感を高める習慣は、小さな一歩から始めるのがポイントです。

いきなり「毎日瞑想!」「すべてに感謝!」と頑張るより、1分でできることから始めてみましょう。

たとえば…

- 寝る前に、今日「感謝できること」を1つだけ思い出す

- 朝、鏡の前で「今日もなんとかやってみよう」とつぶやいてみる

- 帰り道、良かったことを1つだけ思い返す

重要なのは、“やる”ことより“続けられる”こと。

小さく始めて、「なんか気分が前より安定してきたかも」と感じられたら十分な成果です。

● バランスを大切にしながら続ける

ポジティブ心理学の効果を最大限に活かすには、「ポジティブだけを追い求めない」というバランス感覚が欠かせません。

続けるコツ

- 落ち込んだ日は「無理に元気にならなくてもいい」と思う

- 感情を否定せず、観察して受け止める

- ネガティブな状況でも「ここから何が学べるか?」に目を向ける

「幸せになる」ために自分を責めたり、無理やり笑ったりする必要はありません。

ポジティブ心理学は、無理なく自然体で幸福を育てる知恵なのです。

●ポジティブ心理学をもっと深く学びたい人におすすめのリソース

ポジティブ心理学に興味を持った方へ向けて、さらに理解を深めたり、実践を続けたりするためのリソースをカテゴリ別にご紹介します。

「もっと知りたい」「実生活で役立てたい」と感じたときに、きっと役立つ内容です。

✅ 書籍(入門から実践まで)

- 『ポジティブ心理学の挑戦』マーティン・セリグマン著

ポジティブ心理学の創始者による基本がわかる一冊。理論だけでなく事例も豊富で読みやすいです。 - 『幸福優位7つの法則』ショーン・エイカー著

「幸せだから成功する」をテーマに、ビジネスや日常生活への応用法がわかります。

✅ Webサイト

- VIAキャラクター強み診断(日本語対応)※LANGUAGEの項目を日本語に変更

自分の強み(Character Strengths)を診断し、活かし方を考えるツール。無料で使えるのも魅力です。 - 日本ポジティブ教育協会

ポジティブ心理学の教育応用や、講座・実践例が紹介されています。

✅ アプリ

- Awarefy

(アウェアファイ)

(アウェアファイ)

感情の記録やマインドフルネス実践に特化したセルフケアアプリ。ジャーナリング機能や音声ガイドが充実しており、感情の見える化と習慣化をサポートしてくれます。初心者にも使いやすく、日々のメンタルケアにぴったりです。

✅ 関連サービス・学びの場

- Udemy

:ポジティブ心理学関連講座

「幸せとは何か」「強みの活かし方」など、動画で学べる実践的なコースが豊富に揃っています。