「最近、何もやる気が出ない」「人と話すだけで疲れる」「理由もなく不安になる」──そんな心と体の不調、実は神経の働きが関係しているかもしれません。

この記事では、注目されているポリヴェーガル理論をもとに、

人が「安心」「闘争」「フリーズ」の3つの状態をどのように切り替えているのかを、

解説します。

さらに、日常で神経を整える方法(呼吸・姿勢・人との関わり方)や、

この理論に対する科学的な見方・批判もご紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ポリヴェーガル理論とは?安心と恐怖を切り替える“神経のスイッチ”

迷走神経と自律神経の関係をやさしく解説

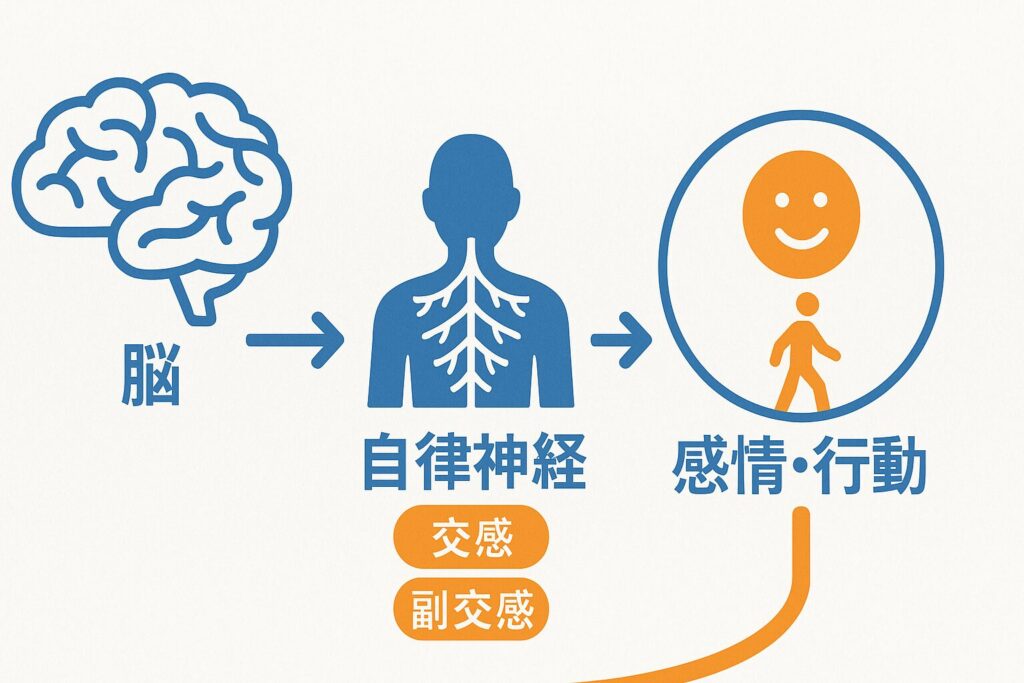

私たちが「安心する」「緊張する」「怖くて動けなくなる」といった状態を感じるとき、

その裏側で働いているのが自律神経です。

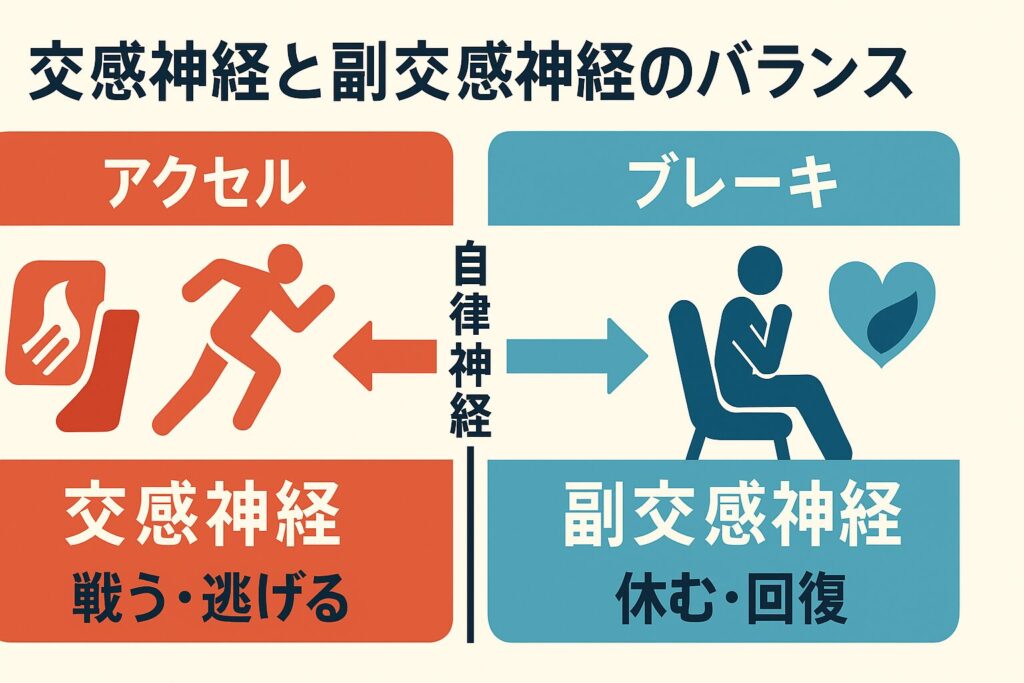

自律神経は、車でいうとアクセルとブレーキのような役割を持っています。

- 交感神経 … アクセル。体を活動モードに切り替える(戦う・逃げる反応)。

- 副交感神経 … ブレーキ。体を休め、落ち着かせる。

この副交感神経の中でも特に重要なのが、迷走神経(vagus nerve)。

首から内臓まで広がる“心と体をつなぐ神経ネットワーク”で、

呼吸、心拍、消化、感情などに深く関わっています。

ポリヴェーガル理論(Polyvagal Theory)とは、

この迷走神経の働き方が、私たちの安心・恐怖・無力感を左右しているという考え方です。

つまり——

感情は「心の問題」だけでなく、「神経の状態」も関係している。

というのが、この理論の出発点なのです。

「神経で安心が生まれる」という新しい視点とは

この理論を提唱したのは、アメリカの神経科学者スティーブン・W・ポージェス博士(Stephen W. Porges)です。

ポリヴェーガル理論の大きな特徴は、

「安心とは、考え方や気分の問題だけではなく、神経の状態の状態の影響も受ける」

という生理学的な視点を提示したことです。

たとえば、

- 優しい声を聞くと落ち着く

- 攻撃的な口調を聞くと無意識に体が緊張する

- 信頼できる人の笑顔でホッとする

これらは、神経が“安全だ”と感じ取ったときに起こる反応と考えられます

この“安全を感じられる神経状態”が整っていると、

脳は冷静に判断でき、他人とのコミュニケーションもうまくいきます。

逆に、常に危険信号がオンになっていると、

小さな刺激にも過敏に反応し、ストレスが溜まりやすくなります。

つまり、ポリヴェーガル理論はこう伝えています。

「安心とは、頭で作るものではなく、神経が感じるもの。」

この考え方は、心理療法・教育・ビジネス・人間関係など、

多くの分野で注目を集めるようになりました。

まず基本:副交感神経=「休む・落ち着く」ではあるが…

古くから、自律神経は次の2つに分けられてきました。

- 交感神経:戦う・逃げる(活動・緊張)

- 副交感神経:休む・回復する(リラックス)

この2つのバランスが体調や感情を整える──これは昔から知られています。

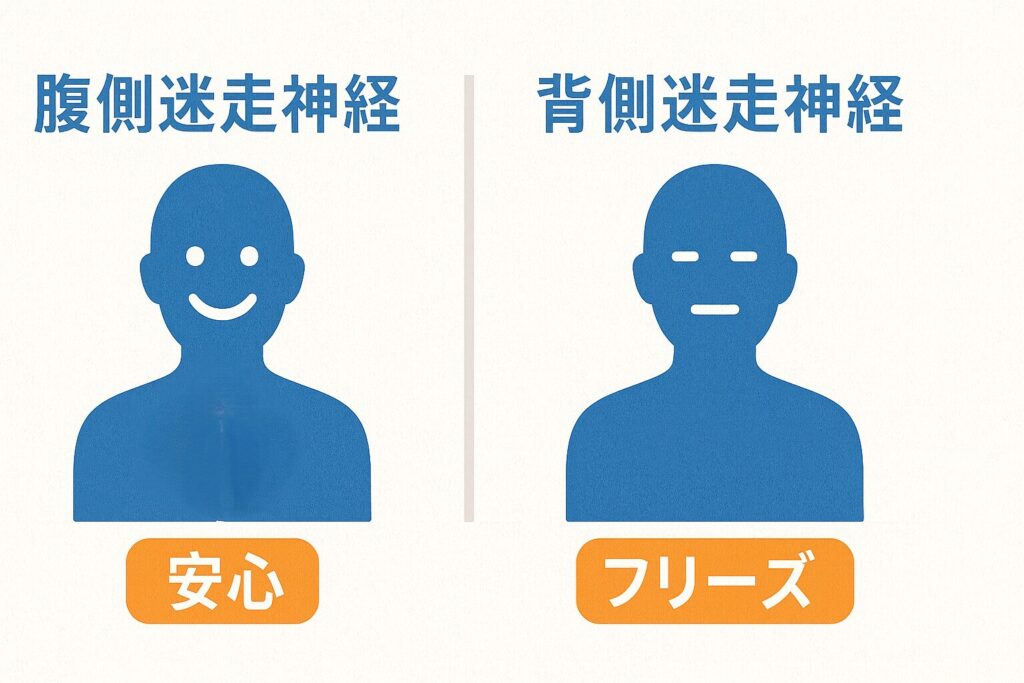

しかし、ポリヴェーガル理論ではさらに踏み込み、

「副交感神経には2種類の経路(迷走神経)がある」と指摘しました。

ポリヴェーガル理論の新しい視点

副交感神経(=迷走神経)は大きく分けて2つあります:

| 神経系 | 名前 | 状態 | 主な反応 |

|---|---|---|---|

| 上位系 | 腹側迷走神経(Ventral Vagal) | 安全・社交モード | 安心感・共感・穏やかな交流 |

| 下位系 | 背側迷走神経(Dorsal Vagal) | フリーズモード | 無力感・解離・体が固まる |

つまり──

副交感神経が働くときでも、「安心」と「フリーズ」はまったく違う神経経路だと考えられています。

まとめると

「安心とは、考え方や気分の問題だけではなく、神経の状態の影響も受ける」

とはつまり──

- 頭で「安心しよう」と思っても、神経(特に腹側迷走神経)が安全を感じていないと本当には落ち着けない。

- 安心は心と体の両方で感じるもの

ポリヴェーガル理論の3つの神経状態|安全・闘争逃走・フリーズ

① 腹側迷走神経(安全・社交モード)

まず、安心を感じる神経状態は、腹側迷走神経(ventral vagal)が働いているときです。

この状態では、私たちは「安心して人と関われる」モードにあります。

特徴を簡単にまとめると以下の通りです:

| 項目 | 状態 |

|---|---|

| 神経の働き | 副交感神経(腹側迷走神経)が優位 |

| 心の状態 | 安心・信頼・共感・つながり |

| 体の状態 | 呼吸がゆるやか・心拍が安定・表情が柔らかい |

| 行動の傾向 | 人と話す・笑う・考えが前向きになる |

たとえば、リラックスした友人との会話や、安心できる空間で過ごすとき。

あなたの神経は「安全だ」と判断し、心と体を落ち着かせます。

このときの脳は社会的関与システム(Social Engagement System)が働いており、

声のトーンや表情の微妙な変化をキャッチしながら、

相手との信頼関係を築こうとしています。

つまり、腹側迷走神経が活性化しているとき、

私たちは「心が開き」「人とつながり」「創造的に生きる」ことができるのです。

② 交感神経(闘争・逃走モード)

次の段階が、交感神経(sympathetic nervous system)が活発になった状態です。

これは危険を感じたときに起こる、いわば“戦闘モード”です。

| 項目 | 状態 |

|---|---|

| 神経の働き | 交感神経が優位(アクセル) |

| 心の状態 | 緊張・焦り・怒り・警戒 |

| 体の状態 | 心拍数上昇・筋肉の緊張・呼吸が浅く速い |

| 行動の傾向 | 戦う(fight)または逃げる(flight) |

たとえば、上司に叱られた瞬間に心拍が上がる、

突然の物音に体がビクッとする──これが交感神経の働きです。

この反応は命を守るための防衛システムです。

ただ、問題なのは、「安全なのに危険だと誤認する」状態が長く続くこと。

すると、常に緊張・不安・焦燥感がつきまとうようになります。

ポリヴェーガル理論では、このモードを中間層として位置づけています。

つまり、「安心」と「フリーズ」の間にある“警戒モード”です。

③ 背側迷走神経(フリーズ・無力モード)

そして最後の層が、背側迷走神経(dorsal vagal)が強く働く状態です。

これは、極度のストレスや恐怖で体が固まる(フリーズ)ときに起こります。

| 項目 | 状態 |

|---|---|

| 神経の働き | 副交感神経(背側迷走神経)が過剰に働く |

| 心の状態 | 無力・絶望・切り離し(解離) |

| 体の状態 | 力が入らない・冷たくなる・ぼーっとする |

| 行動の傾向 | 動けない・何も感じない・反応しない |

これは「もう逃げられない」「どうにもならない」と感じたときの生存本能的反応です。

動物が捕食者に襲われたとき、死んだふりをするような状態。

人間でも、強いトラウマや長期的なストレスによって、

神経がこのモードに固定されてしまうことがあります。

たとえば、

- 何もやる気が出ない

- 感情が凍りついたように感じる

- 頭が真っ白になって動けない

こうした反応も、実は脳が体を守るためにシャットダウンしている結果なのです。

安全からフリーズへ──神経の階層構造と切り替わりの順序

ポリヴェーガル理論では、神経の働きを「上から下への階層構造」で説明します。

- 腹側迷走神経(安全・社交モード)

→ 安心して人と関われる状態。 - 交感神経(闘争・逃走モード)

→ 危険を察知して防衛反応が起きる状態。 - 背側迷走神経(フリーズ・無力モード)

→ 逃げられないと判断してエネルギーを遮断する状態。

つまり、神経は上から下へと段階的に反応を切り替えるスイッチを持っており、

“安心 → 緊張 → フリーズ”という順に防衛が深まります。

一方で、回復するときはこの逆です。

つまり、フリーズから脱したあとに少しずつ交感神経を経由し、

最終的に腹側迷走神経が再び働くことで、「安心モード」に戻れるのです。

なぜ人はフリーズするのか?脳と神経の防衛反応を理解する

ここで紹介する内容は、ポリヴェーガル理論の考え方に基づいています。

この理論はまだ仮説段階のもので、すべてが実証されたわけではありませんが、

心理学やカウンセリングの現場では、ストレスやトラウマ反応を理解する枠組みとして広く活用されています。

「逃げられない」ときに起きる背側迷走神経の反応

私たちは、危険を感じたときまず交感神経(闘争・逃走モード)が働きます。

しかし、その努力が「無駄だ」と脳が判断すると、

次にスイッチが入るのが、背側迷走神経(dorsal vagal)です。

背側迷走神経が優位になると、

体のエネルギーを極端に落とし、“フリーズ状態”になります。

これは、動物が天敵に捕まったときに「死んだふり」をして助かる仕組みと同じです。

つまり、「逃げられないときに命を守るための最後の防衛反応」なのです。

たとえば:

- 強いショックで体が固まる

- 怒鳴られて声が出ない

- 事故の瞬間、時間が止まったように感じる

これらはすべて、背側迷走神経が作動して「体を守る」ための生理的反応です。

つまり、体が生き残るために自動で働く知恵なのです。

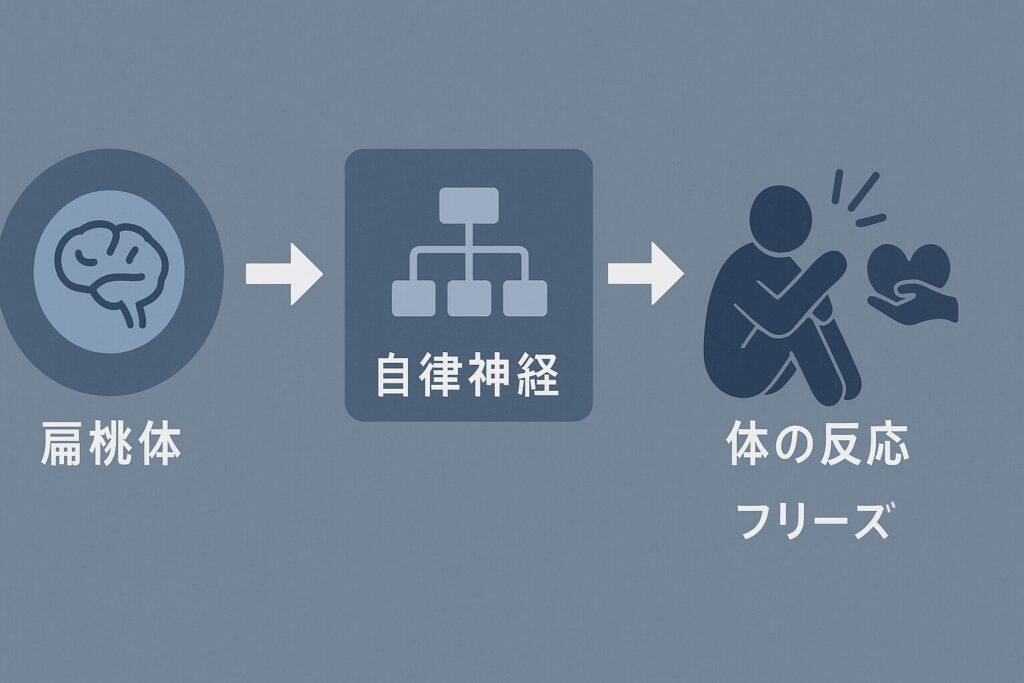

扁桃体と自律神経の関係:恐怖を感じたとき脳で何が起きるのか

フリーズ反応を理解するには、脳の扁桃体(へんとうたい)の働きを知ることが大切です。

扁桃体は、脳の中で「危険を検知する警報装置」のような役割をしています。

- 危険を察知すると、扁桃体が自律神経に信号を送る

- 交感神経が活性化して「戦う・逃げる」準備をする

- それでも危険が続くと、背側迷走神経が「フリーズ」を引き起こす

つまり、扁桃体は状況を見て神経モードを段階的に切り替えているのです。

扁桃体が危険を察知した場合、、前頭前野(冷静に判断する脳の領域)の働きが抑えられ、

「考えるよりも先に体が反応する」ようになります。

だから、危険な場面で突然動けなくなったり、言葉が出なかったりするのです。

フリーズ反応を「生き残りの知恵」と捉える

多くの人が、

「怖くて何もできなかった」「あのとき動けなかった自分が情けない」と感じがちです。

しかし、ポリヴェーガル理論の視点から見れば、それは生きるための反応。

💡たとえば:

- 強いストレスの後に無気力になるのは、体が「休息モード」に入っている証拠。

- フラッシュバックや解離(強いストレスで心と体のつながりが一時的に離れる反応)も、脳が負担を分散して耐えようとする仕組み。

このように、フリーズ反応は「問題」ではなく「自然な保護機能」です。

大切なのは、

「なぜ自分の体がこの反応を起こしたのか」を理解すること。

理解が進むと、自己否定が減り、回復への道が開きます。

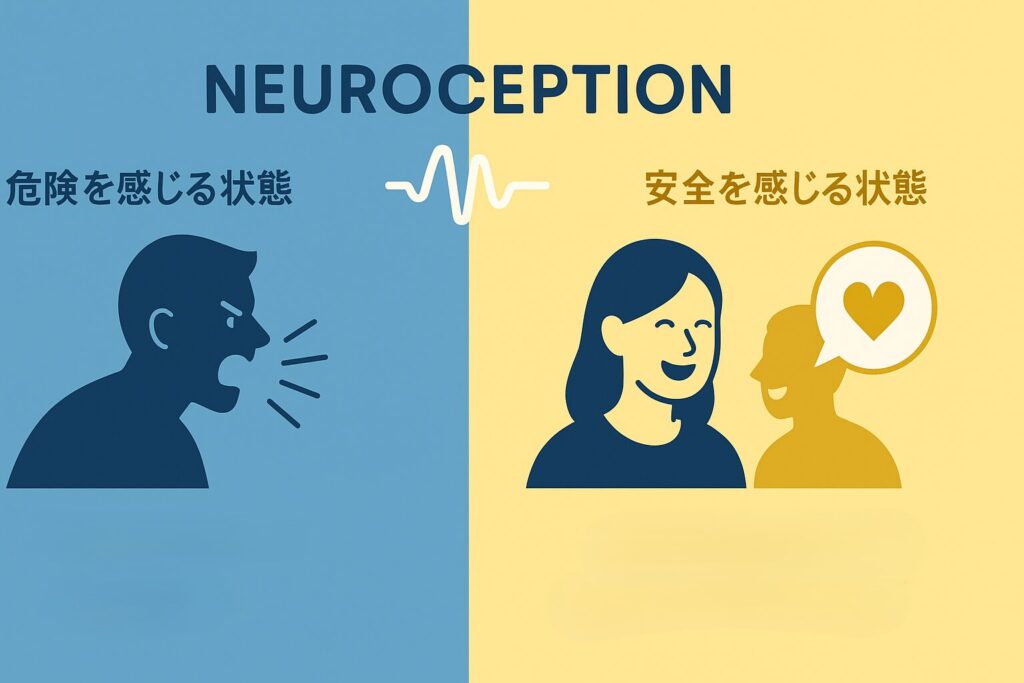

神経が安全を察知する?ポリヴェーガル理論のキーワード「神経察知(Neuroception)」

意識より先に“安全・危険”を判断する脳のメカニズム

私たちは「怖い」「安心した」と感じるとき、

それを意識で判断していると思いがちです。

しかし実際には、脳は私たちの意識よりはるかに速く、

環境の安全性をスキャンしています。

この無意識のプロセスを、ポリヴェーガル理論では「神経察知(Neuroception)」と呼びます。

たとえば:

- 誰かの怒鳴り声を聞くと、すぐに心拍が上がる

- 優しい声や穏やかな表情を見て、ホッと安心する

- 静かなカフェに入った瞬間に肩の力が抜ける

これらはすべて、神経が「安全か危険か」を自動で判断した結果です。

つまり、私たちは“考える前に感じている”のです

他人の声・表情・雰囲気が安心を左右する理由

ポリヴェーガル理論では、安全は「関係の中で感じるもの」とされています。

これは「社会的関与システム(Social Engagement System)」と呼ばれる神経ネットワークが関係しています。

たとえば、

- 柔らかい声のトーンを聞くと落ち着く

- 穏やかな表情の人の前では安心できる

- 怒っている人を見ると緊張する

これらの反応は、耳・目・顔の筋肉を通じて神経が相手の状態を読み取っているからです。

つまり、他人の“非言語的シグナル”があなたの神経に直接影響しているのです。

このシステムは、腹側迷走神経と顔面神経・聴神経などが連携して働き、

「相手の声を聞き取る」「表情を模倣する」「共感を感じる」などの行動を支えています。

だからこそ、人間関係の中で安心できるかどうかは、

相手の態度だけでなく、あなたの神経の状態にも左右されるのです。

安全シグナルを増やすための日常トレーニング

では、どうすれば私たちの神経が「安全だ」と感じやすくなるのでしょうか?

ポイントは、神経に安心の経験を“繰り返し教える”ことです。

以下は、日常的にできる簡単なトレーニング例です。

安全シグナルを増やす3つの方法

- 呼吸を整える(深く、ゆっくり)

→ 呼吸を意識的に深めると、腹側迷走神経が活性化し、心拍と感情が安定します。 - 安全な人と過ごす時間を意識的に取る

→ 共感・笑顔・落ち着いた声のトーンが、神経に「ここは安全だ」と伝える。 - 安心できる環境をつくる

→ 照明・音・香り・温度など、五感を落ち着かせる刺激を整えることで、

脳は「危険信号」を出しにくくなります。

💡コツは、「自分の神経を安心させる習慣」を少しずつ増やすこと。

神経は学習するため、繰り返すほど“安心モード”に入りやすくなります。

🟢まとめ:

「神経察知」は、意識よりも先に安全・危険を判断する脳のシステムです。

安心できる人・環境・行動を増やすことで、

あなたの神経は少しずつ“安全モード”を覚えていくでしょう。

ポリヴェーガル理論は仮説段階?科学的エビデンスと批判を整理

支持される理由:臨床現場での有用性と共感性

ポリヴェーガル理論は、「まだ仮説段階」と言われながらも、

心理療法やカウンセリングの現場では非常に支持されています。

その理由は、理論が人の体験に“しっくりくる”からです。

トラウマや不安障害を抱える人が、

「考えても治らない」「頭では分かっているのに体が反応してしまう」

と感じることは少なくありません。

ポリヴェーガル理論は、こうした現象を「体(神経)が安全を感じていないから」と説明します。

この視点は、患者やクライアントにとってとても納得しやすく、

「自分が壊れているわけじゃない」「体が守ってくれていたんだ」と理解できるのです。

また、臨床ではこの理論を応用した次のような実践も増えています:

- 呼吸法やマインドフルネスで腹側迷走神経を活性化する

- カウンセラーの声や表情を安全シグナルとして利用する

- 体感を重視するセラピー(ソマティック療法)との統合

このように、ポリヴェーガル理論は「神経を整える心理学」として、実践面での効果が評価されています。

批判される理由:検証が難しい

ポリヴェーガル理論の多くの概念(神経察知、腹側/背側の区分など)は、

測定や実験で直接確認しにくい抽象的なもの。

このため、「理論ではなく説明モデル(ナラティブ)」に留まるという意見もあります。

そのため、現時点では仮説段階の枠組みとして捉えるのが適切でしょう。

“理論”より“ナラティブ(語り)”として使われている実情

多くの専門家は、ポリヴェーガル理論を“科学的な理論”というより、“体験を説明する物語(ナラティブ)”として活用しています。

なぜなら、この理論は

「人がなぜ動けなくなるのか」「どうすれば安全を取り戻せるのか」を、

わかりやすく言語化するフレームワークだからです。

- 患者が「理解できた」と感じやすい

- カウンセラーがクライアントと共通言語で話せる

- 心理学と神経生理学をつなぐ“橋渡し”になる

このように、ポリヴェーガル理論は“絶対的な真理”ではなく、

「心と体を統合的に理解するためのレンズ」として実践的価値を持っています。

日常で活かすポリヴェーガル理論|神経を整える具体的な方法

呼吸・姿勢・声トーンを使って腹側迷走神経を活性化

ポリヴェーガル理論の「安心モード」をつくる鍵は、腹側迷走神経を刺激することです。

この神経は“リラックスとつながり”を司っているため、ここを活性化すると自然に落ち着きが戻ります。

🧘♀️1. 呼吸をゆっくり深くする

- 吸うより吐く時間を長くする(例:吸う4秒 → 吐く6秒)

- ゆったりした呼吸は迷走神経を刺激し、心拍数を安定させます。

- 「1日の中で3回、深呼吸するだけ」でも効果があります。

🪶2. 姿勢を整える

- 背中を少し伸ばし、胸を開くと、肺と心臓の動きがスムーズになり神経信号が整います。

- 逆に、猫背やうつむき姿勢は“危険モード”を誘発することがあるため要注意です。

🎤3. 声のトーンを意識する

- 低く穏やかな声を聞くことで、リラックスし、神経系が「安心モード」に切り替わりやすくなると考えられています。

これらの行動は「体から神経に安全を伝えるメッセージ」になります。

共調整(Co-regulation):他人との関係で神経が落ち着く仕組み

共調整とは、他者との関わりの中で、神経状態が影響を与え合う現象です。

人間の神経は、相手の表情・声・動作などをミラーのように模倣して共鳴します。

たとえば:

- 穏やかな人のそばにいると自分も落ち着く

- 不安な人と一緒にいると自分も緊張する

- 赤ちゃんが親の笑顔を見て安心する

これらはすべて、神経レベルで起こる“安心の共鳴”です。

共調整を意識することで、人間関係の中で「お互いの神経を整える空気」を作り出せます。

💡共調整を高める3つのポイント

- 表情・声トーンを意識的に柔らかくする

- 「安心」を与える反応を意識する(ゆっくり頷く・微笑むなど)

- 焦っている相手に、落ち着いたテンポで話す

これだけでも、あなた自身の神経も同時に落ち着いていきます。

マインドフルネス・ヨガ・セルフトークへの応用

ポリヴェーガル理論の考え方は、マインドフルネスやヨガなどの実践法にも応用されています。

これらの方法は、「注意を体に戻す」ことで神経に安全を再学習させるトレーニングです。

🌿マインドフルネス

- 呼吸や感覚に意識を向け、「今ここ」に戻る練習。

- 扁桃体の過活動を抑え、神経が安心モードに戻りやすくなる。

🧘♂️ヨガ

- ゆっくりした動きと呼吸が迷走神経を刺激。

- 「動く瞑想」として神経バランスを整える。

💬セルフトーク

- 「大丈夫」「落ち着いて」「今は安全」などの言葉を自分にかける。

- 言葉のトーンが神経に“安全信号”を送る効果がある。

こうした方法を続けることで、

「体→神経→心」の順に安心が広がっていくのです。

まとめ|“安心をつくる神経”を理解すれば、心は自然と落ち着く

理論を信じすぎず、「自分の神経を整える視点」を持つ

ポリヴェーガル理論は、心の問題を「神経の働き」という生理的な側面からも理解できる点が魅力です。

しかし、この理論はまだ仮説段階のモデルでもあります。

すべてを「神経のせい」にするのではなく、

「自分の体と心がどう反応しているかを観察するレンズ」として使う

という姿勢が大切です。

理解 → 意識 → 実践というステップで、安心モードを育てる

この理論を日常で活かすには、次の3ステップが効果的です。

🧩ステップ① 理解する

まずは、自分の「安心」「緊張」「無力感」がどんな神経状態に対応しているのかを知る。

→ 「今、自分は交感神経モードに入っているな」と気づけるだけでも落ち着きやすくなります。

💡ステップ② 意識する

不安やストレスを感じたとき、「自分の神経は今どう反応している?」と問いかける。

→ 反応を「悪いこと」と判断せず、「安全を求めているサイン」として受け止める。

🌿ステップ③ 実践する

深呼吸・姿勢・穏やかな声・人とのつながりを通して、

神経に「今は安全だ」と繰り返し教える。

→ 少しずつ腹側迷走神経(安心モード)が強化され、心の回復力(レジリエンス)が高まります。

💬最後に

私たちは、頭で「安心しよう」と思っても、

体(神経)が「危険だ」と感じていれば、心は休まりません。