「ダイエット中なのにケーキを食べてしまう…」「勉強や仕事を始めたいのに、ついスマホに手が伸びる…」そんな経験はありませんか?

私たちがつい誘惑に負けてしまうのは、意思が弱いからではなく、心理学でいう「快楽原則(すぐに欲を満たしたい心の働き)」と「現実原則(社会に合わせて我慢や調整をする働き)」が関係しています。

この記事では、フロイトの心理学理論をベースに、なぜ人は快楽に流されやすいのかをわかりやすく解説します。さらに、脳科学や発達心理学の視点、日常で役立つ自己コントロール術(認知行動療法・痛みと快楽の法則・習慣化のコツ)まで紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね!

快楽原則と現実原則とは?|フロイト心理学の基本

心理学の世界では、人が「なぜ欲望に流されるのか」「なぜ我慢できるのか」を説明するために、フロイトという心理学者が提唱した二つの考え方がよく取り上げられます。

それが 「快楽原則」と「現実原則」 です。

快楽原則の意味と特徴(衝動・即時満足を求める心の働き)

- 快楽原則(pleasure principle) とは、「苦痛を避けて快楽を得たい」という本能的な心の働きのことです。

- たとえば赤ちゃんは「お腹が空いた」「眠い」と思ったらすぐに泣きます。これは「今すぐ満たしてほしい」という快楽原則の典型例です。

- 大人になってもこの仕組みは残っていて、

- 「ダイエット中だけどケーキを食べたい」

- 「明日締切だけどゲームをしたい」

といった衝動も、快楽原則によるものです。

現実原則の意味と特徴(社会に適応するための自我の働き)

- 一方で、人は社会で生きる以上、欲望をそのまま行動に移すわけにはいきません。

- 現実原則(reality principle) は、「状況やルールを考えて、欲望をコントロールする働き」のことです。

- 例えるなら、

- ケーキを「今すぐ全部食べる」のではなく「今日は一切れだけにして、明日も頑張ろう」と調整すること。

- 遊びたい気持ちを抑えて、先に宿題を終わらせること。

- つまり、現実原則は「社会的にうまく生きるためのブレーキ」と言えます。

イド・自我・超自我モデルとの関係

- フロイトは心を大きく3つに分けました。

- イド(id):本能や欲望の部分。快楽原則で動く。

- 自我(ego):現実を踏まえて調整する部分。現実原則を担当。

- 超自我(superego):道徳心や「こうあるべき」という価値観。

- 例を挙げると:

- イド「ケーキ食べたい!」

- 超自我「ダイエット中だからダメ!」

- 自我「今日は一切れだけならOK」

→ このように、自我が快楽原則と現実原則のバランスをとりながら、最終的な行動を決めています。

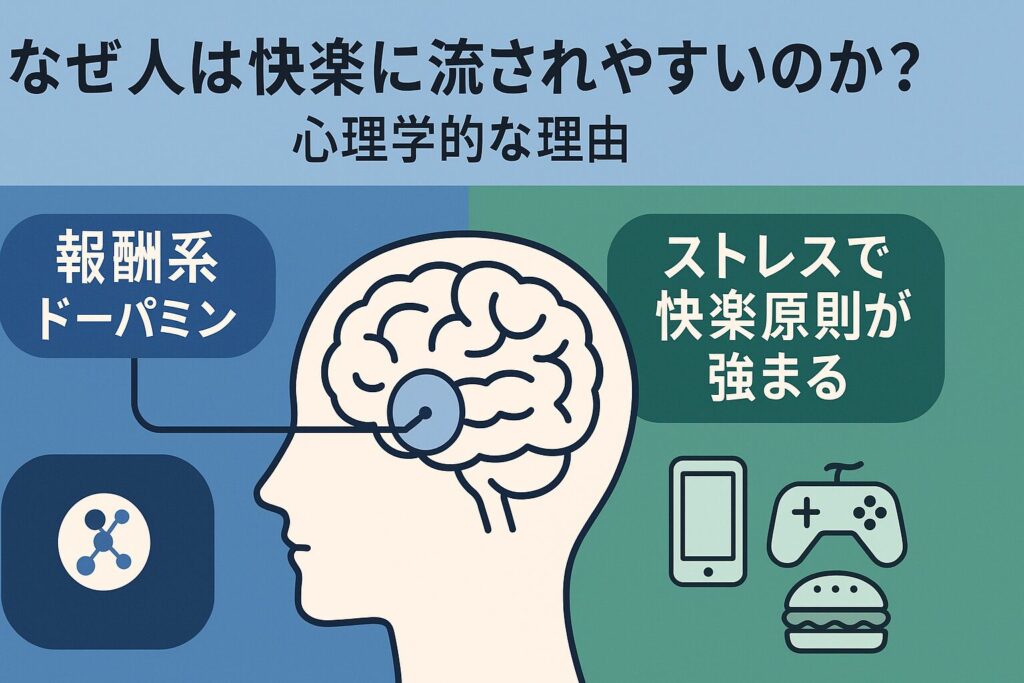

なぜ人は快楽に流されやすいのか?心理学的な理由

「やらなきゃいけないことがあるのに、つい楽な方に流されてしまう…」

誰もが経験するこの現象には、心理学的にいくつかの理由があります。

脳の報酬系とドーパミンの働き

- 人の脳には「報酬系」と呼ばれる仕組みがあり、快楽を感じるとドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。

- ドーパミンは「やったら気持ちいい」「もっと欲しい」と学習させる役割を持つため、短期的な快楽を強化してしまいます。

- 例えば「スマホ通知を見る」「お菓子を食べる」といった行動は、すぐに報酬を得られるので強力に習慣化されやすいのです。

幼児期は快楽原則が強い|発達心理学の視点

- フロイトの理論でも指摘されているように、人は生まれたときから快楽原則が強く働く状態にあります。

- 赤ちゃんは「泣けば欲求が満たされる」と学び、我慢する力(現実原則)はまだ育っていません。

- 成長するにつれて社会生活を学ぶ中で、徐々に「我慢」や「先延ばし」ができるようになり、現実原則が発達していきます。

ストレスや不安が「快楽原則」を強める仕組み

- 面白いのは、大人になってもストレスが強いと快楽原則に逆戻りしやすいことです。

- 不安や疲労を感じると、脳は「手っ取り早く快楽を得て安心したい」と働きます。

- その結果、

- ダイエット中なのに暴食してしまう

- 締切が近いのにゲームやSNSに逃げる

といった行動が起こります。

- つまり「快楽に流される自分」は、意志が弱いのではなく、脳と心の自然な反応でもあるのです。

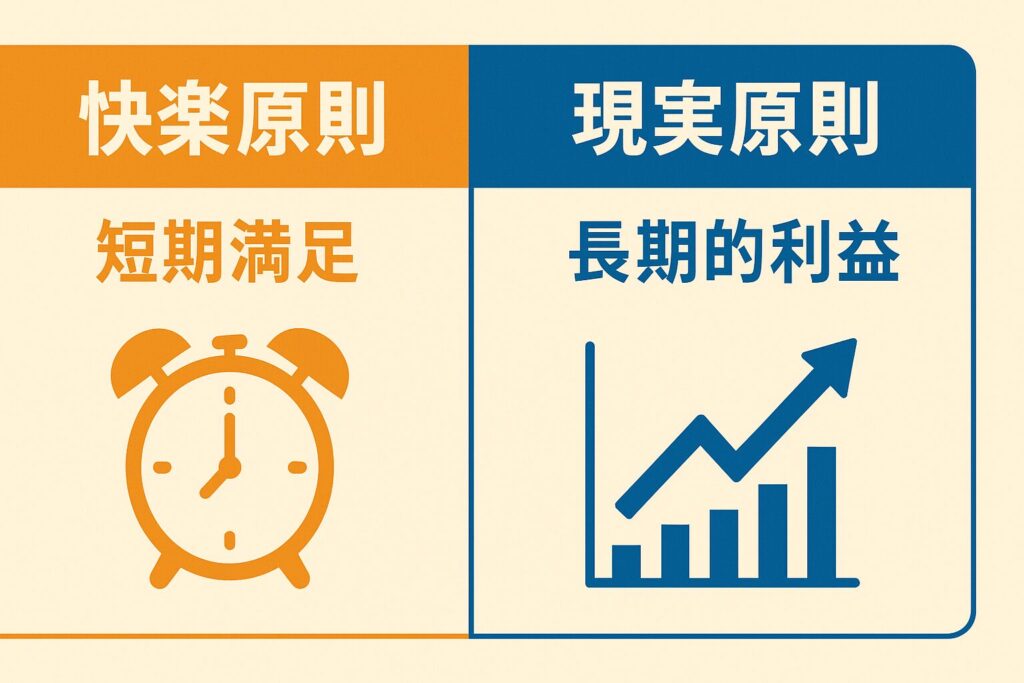

快楽原則と現実原則の違いをわかりやすく比較

快楽原則と現実原則は、しばしば「衝動と理性」「アクセルとブレーキ」に例えられます。

ここでは両者の違いを具体的に整理してみましょう。

即時的な快楽追求 vs 長期的な自己制御

- 快楽原則は「今すぐ欲望を満たしたい」という働き。

- 現実原則は「将来のために我慢して調整する」働き。

- つまり両者の違いは、

- 短期的な満足を選ぶか

- 長期的な利益を選ぶか

という点にあります。

例:

- 快楽原則 → 「給料が入ったからすぐ全部使う」

- 現実原則 → 「一部は貯金して、将来に備える」

日常生活での例(ダイエット・買い物・勉強など)

快楽原則と現実原則の違いは、私たちの生活のあちこちで現れます。

- ダイエット:ケーキを我慢できるか、食べてしまうか

- 買い物:衝動買いするか、計画的に使うか

- 勉強:すぐに遊ぶか、テストのために机に向かうか

- 仕事:今日楽をするか、将来の評価や成果のために努力するか

このように、ほとんどの場面で「快楽原則 vs 現実原則」の葛藤が存在しています。

マシュマロ実験に見る「現実原則」の力

- 1970年代に行われたマシュマロ実験は、自己制御を象徴する有名な研究です。

- 子どもに「マシュマロを今すぐ食べてもいいけど、15分待てばもう1個もらえる」と伝え、行動を観察しました。

- 待てた子どもは「現実原則」が強く働いており、後に学業や社会生活で成功しやすい傾向があると報告されました。

- ただし近年では「家庭環境や教育レベルの影響が大きい」という指摘もあり、単純に「我慢できる=成功」ではないとされています。

自己コントロール力を高める心理学的アプローチ

「快楽原則に流されやすいのは仕方ない」とわかっていても、私たちは日常で誘惑を前に戦わなければなりません。

ここでは、心理学的に有効とされる自己コントロールの方法を紹介します。

認知行動療法(CBT)で衝動を調整する方法

- 認知行動療法(CBT)とは、思考のパターンと行動を見直す心理療法です。

- 「お菓子を食べたい → 食べたら後悔する → 代わりに散歩する」といったように、自動的な衝動に「別の選択肢」を差し込む練習をします。

- ポイントは、衝動を完全に消すのではなく「置き換える」こと。

- 例:ゲームしたくなったら、まず5分だけ片付けをする

- 例:甘いものを欲しくなったら、フルーツやお茶で代用

「痛みと快楽の法則」と行動選択の仕組み

- 人間の行動は、基本的に「痛みを避ける」「快楽を得る」という二つの動機づけに支配されています。

- この法則を理解すると、自己コントロールの戦略が立てやすくなります。

- 例えば:

- ダイエット → 「食べる快楽」よりも「健康を失う痛み」を意識する

- 勉強 → 「退屈な痛み」を感じる前に「達成後の快楽」を強調する

- 痛みと快楽のどちらを強調するかで、行動は変わるのです。

習慣化で現実原則を味方にするコツ

- 自己コントロールを一時的な我慢に頼ると続きません。

- 鍵になるのは習慣化です。

- 習慣化のポイント:

- 小さな行動から始める(例:1日5分だけ勉強)

- トリガーを決める(例:朝のコーヒーを飲んだら英単語を1ページ読む)

- ご褒美を設定する(例:タスクを終えたら好きな動画を10分見る)

- 習慣になれば、現実原則が自然に働き、強い意志力を使わなくても自己コントロールできるようになります。

快楽原則と現実原則を日常で活かす方法

快楽原則と現実原則は「我慢 vs 衝動」の対立構造として語られがちですが、実際にはバランスよく使うことが大切です。

ここでは日常の具体的なシーンでの活かし方を紹介します。

仕事での意思決定(短期利益 vs 長期的信頼)

- 仕事の場では「すぐ成果を出したい(快楽原則)」と「長期的な信頼やキャリアを守る(現実原則)」のせめぎ合いがあります。

- 例えば:

- 快楽原則 → 自分にとってすぐに得られる利益を優先し、相手の状況や将来の関係をあまり考えずに提案を押し通してしまう

- 現実原則 → 相手との信頼関係や長期的なメリットを重視し、時間をかけて丁寧に提案を進める

短期的な快楽を優先すれば、一時的には成果を得られるかもしれません。

しかし長期的には「信用を失う」「協力を得にくくなる」といったリスクを招きます。

だからこそ、現実原則を意識して意思決定することが、結果的にキャリアの成功や持続的な成果につながるのです。

お金や時間の使い方に活かす

- 「今この瞬間の楽しみ」と「未来の安心・成長」をどう配分するかも、快楽原則と現実原則のテーマです。

- 例:

- 給料をすぐ全部使う(快楽原則) vs 一部を貯金や投資に回す(現実原則)

- 休日を丸一日遊ぶ(快楽原則) vs 半日は学びや運動に使う(現実原則)

- コツは、どちらかを完全に否定せず、バランスをとること。

- 「ご褒美のために計画的にお金や時間を使う」と考えると、無理なく現実原則を取り入れられます。

人間関係での「欲望の抑制」と「建設的な対応」

- 対人関係では「感情のまま反応する(快楽原則)」と「冷静に対応する(現実原則)」が分かれ道になります。

- 例:

- 怒りの感情をそのままぶつける(快楽原則)

- 深呼吸して、建設的に意見を伝える(現実原則)

- 一時的には快楽原則の方がスッキリするかもしれませんが、関係を壊すリスクが大きいです。

- 現実原則に基づいた対応は「相手も自分も守る」ための大切なスキルです。

まとめ|快楽と現実のバランスが自己コントロールの鍵

ここまで見てきたように、人は誰しも快楽原則と現実原則の間で揺れ動きながら生きています。

衝動に流されるのは自然なことですが、それをうまく調整できるかどうかが、自己コントロールの分かれ道になります。

快楽原則を否定せず「現実原則」と調和させる

- 快楽原則、楽しみやご褒美は人生のモチベーション源でもあります。

- 重要なのは、現実原則をうまく働かせて、快楽を健全な形で取り入れること。

- 例:

- 勉強の後に好きな動画を見る

- 仕事を終えたらご褒美スイーツを楽しむ

- 貯金しながら一部は趣味に使う

心理学的理解が日常の行動改善につながる

- 快楽原則と現実原則を知ることで、「自分の行動がなぜそうなるのか」を客観的に理解できます。

- その理解は、

- 衝動を責めすぎない

- 我慢を習慣化する工夫を考える

- 感情的にならず建設的に対応する

といった行動改善につながります。

👉 まとめると、自己コントロールの鍵は「快楽を排除する」ことではなく「現実原則で調整しながら快楽と付き合う」こと。

この視点を持てば、誘惑に流されにくくなり、日常生活もより豊かになります。