「なぜ私たちは“欲しい!”と思ったらすぐに手に入れたくなるのでしょうか?」

ダイエット中につい甘いものを食べてしまう、衝動買いで後悔する、SNSをやめたいのにやめられない…。こうしたモヤモヤの背景には、フロイトが提唱した快楽原則(欲求をすぐに満たそうとする心の仕組み)が関係しています。

この記事では、快楽原則の意味とフロイト心理学における位置づけ、日常生活での具体例、さらに上手にコントロールする方法まで分かりやすく解説します。読むことで「なぜ我慢できないのか」が腑に落ち、自分の行動を前向きに整理できるはずです。

人間らしい衝動を理解して、うまく付き合うヒントを一緒に見つけていきましょう。ぜひ最後まで読んでくださいね。

快楽原則とは?意味と基本的な定義

快楽原則のシンプルな定義

「快楽原則(pleasure principle)」とは、人間の心が「欲求や衝動をできるだけ早く満たしたい」と働く基本的な仕組みのことです。

たとえば、

- お腹がすいたら「すぐに食べたい」

- 疲れたら「すぐに横になりたい」

- 欲しいものを見つけたら「今すぐ手に入れたい」

このような気持ちの裏には、快楽原則が働いています。人は生まれながらにこの原則を持っており、苦痛を避け、快楽を追求する方向に動こうとするのです。

人はなぜ「欲求をすぐ満たしたい」と感じるのか

人が快楽を求めるのは、単なるわがままではなく、生き延びるための本能に根ざしています。

- 食欲や睡眠欲は、生存に直結する欲求。すぐに満たすことで身体を守る。

- 赤ちゃんが泣いてミルクを欲しがるのも、快楽原則そのもの。

また、脳科学の観点からは、ドーパミンという「快楽物質」が深く関わっています。欲しいものを手に入れたときや、楽しいことを体験したときにドーパミンが分泌され、快感を覚える。すると脳は「またその行動を繰り返したい」と学習します。

つまり、快楽原則は「人間が本能的に快を求める仕組み」であり、自然な心の働きなのです。

フロイト心理学における快楽原則の位置づけ

イド・自我・超自我の3つの心の仕組み

フロイトは、人間の心を大きく3つの領域に分けて説明しました。

- イド(本能・欲求)

生まれつき持っている衝動や欲求の部分。まさに「快楽原則」に従って動く。 - 自我(現実的な調整役)

社会のルールや状況を考えながら、イドの欲求を現実的に処理する部分。 - 超自我(道徳や良心)

「こうあるべき」「やってはいけない」という規範や道徳の部分。

この3つがバランスを取ることで、人は社会生活を送れるとされました。

快楽原則と「イド」の関係

快楽原則は、イドと深く結びついている概念です。イドは「欲しいものを今すぐ手に入れたい!」と衝動的に求めます。

例えば:

- ケーキを見たら「食べたい!」とすぐに手を伸ばす

- 疲れたら授業中でも「寝たい!」と思ってしまう

これが快楽原則そのものです。イドは無意識の中で常に働き続け、私たちの心を動かしています。

現実原則と快楽原則の違い

しかし、欲求をそのまま満たすと社会生活は成り立ちません。ここで登場するのが現実原則です。

- 快楽原則:今すぐ欲求を満たそうとする力

- 現実原則:状況を考え、欲求をコントロールする力

例えば、

- 「ケーキを食べたいけど、ダイエット中だから今は我慢しよう」

- 「仕事が終わるまで眠らずに頑張ろう」

このように、現実原則がイドの衝動にブレーキをかけるのです。

フロイトは、人間の成長過程とは「快楽原則だけで動いていた子どもが、現実原則を身につけていく過程」と説明しました。

快楽原則が強い人・弱い人の特徴

快楽原則が強い人の行動パターン(衝動性・依存傾向など)

快楽原則が強く働く人は、欲求を我慢するのが苦手で、衝動的に行動しやすい傾向があります。

具体的には:

- つい衝動買いをしてしまう

- ダイエット中でも甘いものを我慢できない

- SNSやゲームにハマりやすく、やめられない

- 「今が楽しければいい」と短期的な満足を優先する

こうした行動は、一時的には快楽を得られますが、後で後悔や問題につながることもあります。

快楽原則が弱い人の傾向(抑圧・ストレス過多)

逆に快楽原則が弱く、現実原則や超自我が強すぎる人は、自分の欲求を抑え込みすぎる傾向があります。

特徴として:

- 「我慢しなきゃ」と常に自分を抑えている

- 趣味や休養よりも義務を優先しすぎる

- 「楽しむこと」に罪悪感を抱く

- ストレスや疲労が溜まりやすい

つまり、快楽原則が弱すぎると「生きづらさ」や「心身の不調」につながることもあるのです。

幼児期から大人への発達と快楽原則の変化

フロイトは、人の成長を「快楽原則から現実原則への移行」として説明しました。

- 幼児期:快楽原則が最も強い時期。「欲しい!今すぐ!」が基本。泣いて欲求を訴えるのは典型例。

- 思春期以降:社会や親から「我慢」を学び、現実原則を身につける。

- 大人:快楽原則と現実原則をバランスよく使い分けられる人が、健全に社会生活を送れる。

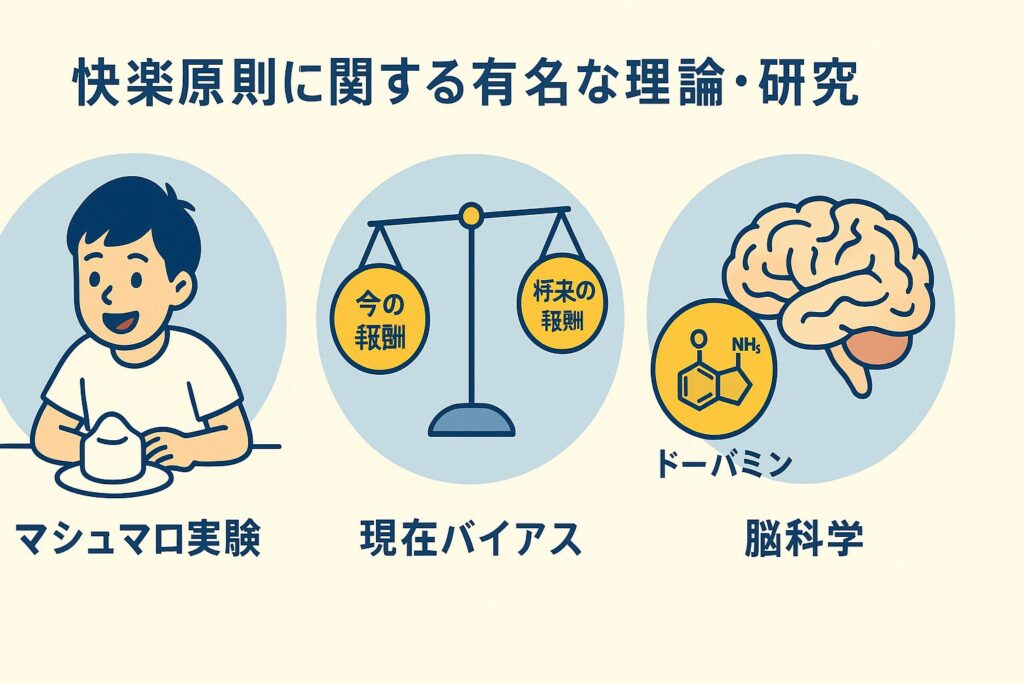

快楽原則に関する有名な理論・研究

マシュマロ実験(報酬遅延と自己コントロール)

心理学者ウォルター・ミシェルが行った有名な「マシュマロ実験」では、子どもに「今すぐマシュマロを1個食べるか、それとも少し待って2個もらうか」という選択をさせました。

多くの子どもは「今すぐ食べたい」という快楽原則に従おうとし、一方で「我慢して2個もらう」ことを選んだ子どもは、その後の追跡調査で学業や社会的適応に良い成果を示す傾向があると報告されました。

ただし、この実験は近年多くの批判や再解釈が行われています。

- 「待てる力」がそのまま将来の成功を決めるのではなく、家庭環境や経済的な安定が大きく影響することが分かっています。

- 不安定な環境では「今食べないと損する」と考えるのも合理的な選択です。

- また、「1個で満足できる」という選択も、別の形の自己コントロールを示すと考えることができます。

つまり、マシュマロ実験は「快楽原則と自己コントロールの関係」を示す象徴的な研究であると同時に、人間の行動は環境や状況によって柔軟に変わることを教えてくれる実験でもあるのです。。

行動経済学の「現在バイアス」と快楽原則

行動経済学では、人間は「将来の大きな利益よりも、今すぐの小さな利益を選んでしまう」という傾向があるとされ、これを現在バイアスと呼びます。

- 例:「将来のために貯金」より「今ほしいものを買う」

- 例:「健康のための運動」より「今は楽をしたい」

この考え方は快楽原則と非常に近く、人が本能的に“今”の快楽を重視する心理を説明しています。

脳科学から見た快楽原則(ドーパミンと報酬系)

脳科学の研究によると、快楽原則は脳の報酬系と深く関わっています。

- 快楽を感じるときに分泌される物質がドーパミン。

- 特に「快楽そのもの」よりも「これから得られるかも」という期待の段階で多く分泌される。

- この仕組みが「もっと欲しい」「繰り返したい」という衝動を生みます。

つまり快楽原則は、心理学的な理論だけでなく、脳の仕組みに根ざした自然な働きでもあるのです。

快楽原則は日常生活にどう表れる?具体例で解説

食欲・ダイエットと快楽原則の葛藤

最も分かりやすいのは食欲です。

- 「甘いケーキを今すぐ食べたい!」 → 快楽原則の働き

- 「でも健康やダイエットのために我慢しよう」 → 現実原則の働き

ダイエットが続かない大きな理由は、この快楽原則と現実原則のせめぎ合いにあります。短期的な快楽(食べる喜び)が、長期的な目標(痩せたい・健康になりたい)に勝ってしまうのです。

衝動買い・消費行動に見る快楽原則

ショッピングでも快楽原則はよく現れます。

- 「限定」「今だけ割引」などの広告コピーは快楽原則を刺激する

- 「欲しい!」と思った瞬間に購入してしまうのは、衝動的な快楽追求

その一方で、買った後に「なんでこんなものを買ったんだろう」と後悔するのは、現実原則が後から働いた結果です。

つまり、マーケティングや広告は快楽原則を巧みに利用しているのです。

SNS・スマホ依存と「即時報酬」の罠

現代社会で特に問題になっているのが、SNSやスマホ依存です。

- 「通知が来たらすぐ見たい」

- 「いいねが押されると嬉しい」

これらはすべて、快楽原則による即時報酬の仕組みです。

特にSNSは、短い間隔で小さな快楽を与えるよう設計されているため、人はやめにくくなります。

このように、快楽原則は単なる心理学用語ではなく、私たちの日常のあらゆる場面に影響を与えているのです。

快楽原則と上手に付き合う自己コントロール術

現実原則を味方にする思考法

快楽原則を完全に消すことはできません。そこで大切なのは、現実原則を上手に働かせることです。

- 「今の欲求を満たしたら、後でどんな結果になるか?」を一度考える

- 「長期的に得られるメリット」と「短期的な快楽」を天秤にかける

例えば「ケーキを食べたい」と思ったら、

- →「食べたら美味しい(短期的快楽)」

- →「でも体重が増える、健康に悪い(長期的デメリット)」

このように一度立ち止まるだけで、衝動を和らげることができます。

マインドフルネスで衝動を客観視する

もう一つの方法は、マインドフルネス(今この瞬間の自分の感情や思考を客観的に観察すること)。

- 「食べたい!」と思ったとき、「自分はいま“食べたい衝動”を感じているな」と気づく

- 衝動を「良い/悪い」と判断せず、ただ観察する

こうすることで、欲求に流されにくくなります。

実際に心理療法でも、マインドフルネスは依存行動の改善や自己コントロールに役立つ方法として使われています。

小さな報酬遅延トレーニングの実践法

「いきなり我慢する」のは難しいので、小さなトレーニングから始めるのがおすすめです。

- 5分だけ待ってからお菓子を食べる

- 欲しい物をすぐに買わず、1日寝かせてから決める

- SNSを見たいとき、まず深呼吸してから開く

こうした小さな「待つ練習」が、報酬遅延の力を育て、快楽原則と現実原則のバランスを取りやすくします。

まとめ|快楽原則を理解することは自己理解の第一歩

心理学的な視点で欲求と行動を整理できる

「快楽原則」とは、人間が本能的に快を求め、苦痛を避けようとする心の仕組みでした。

フロイトはこれを「イド」の働きとして説明し、成長するにつれて「現実原則」がそのブレーキ役を担うとしました。

この視点を知ることで、

- 「なぜ衝動買いをしてしまうのか」

- 「なぜダイエット中に我慢できないのか」

といった行動も、人間の自然な心理の流れだと理解できます。

快楽原則の理解がストレス対処や人間関係にも役立つ

快楽原則は敵ではなく、正しく理解すれば人生をより楽にするヒントになります。

- ダイエットや勉強 → 「欲求と現実のせめぎ合い」を意識して工夫できる

- 人間関係 → 「相手も快楽原則で動いている」と知れば、過度に責めなくて済む

- ストレス対処 → 衝動に気づき、現実原則を使ってバランスを取れる

つまり、快楽原則を理解することは、自分の欲求と上手に付き合い、より健全に生きるためのきっかけになります。