「この人、ちょっと距離が近すぎるかも…」

逆に、「なんだかよそよそしいな…」と感じたことはありませんか?

人との距離感がつかめないと、職場・友人・恋愛などあらゆる場面でぎこちない関係になりがちです。近づきすぎれば相手を疲れさせ、離れすぎれば信頼を築けない——そのバランスはとても繊細です。

本記事では、心理学の視点から距離感が分からなくなる原因(幼少期の愛着スタイルや承認欲求の強さ、文化的背景など)を分かりやすく解説。さらに、パーソナルスペース(物理的な距離の快適ゾーン)やバウンダリー(心の境界線)といった専門用語も噛み砕いて説明しながら、今日から実践できる改善ステップをご紹介します。

読み進めれば、自分と相手の心地よい距離を見極め、関係を長く心地よく保つヒントがきっと見つかります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

人との距離感が分からないとはどういう状態か

「人との距離感が分からない」とは、相手との物理的な距離や心の距離を、状況や相手に応じてうまく調整できない状態を指します。

これは単に「近づきすぎる」か「離れすぎる」という物理的な話だけでなく、心理的な間合いやコミュニケーションのバランスにも深く関わります。

距離感がつかめない人に見られる共通の行動・言動

距離感がうまくつかめない人には、次のような特徴が見られます。

- 会話の中で急にプライベートな質問をしてしまう

- 相手の表情や反応に関係なくぐいぐい話を進める

- LINEやSNSで返信を急かす/連投してしまう

- 逆に、仲良くなりたいのに自分から連絡を全く取らない

- 初対面で体に触れる、肩を叩くなどの行動が多い

- 相手が距離を詰めてきても、不自然に避けてしまう

これらはすべて、「相手がどのくらいの距離を心地よく感じているか」を察知できていないサインです。

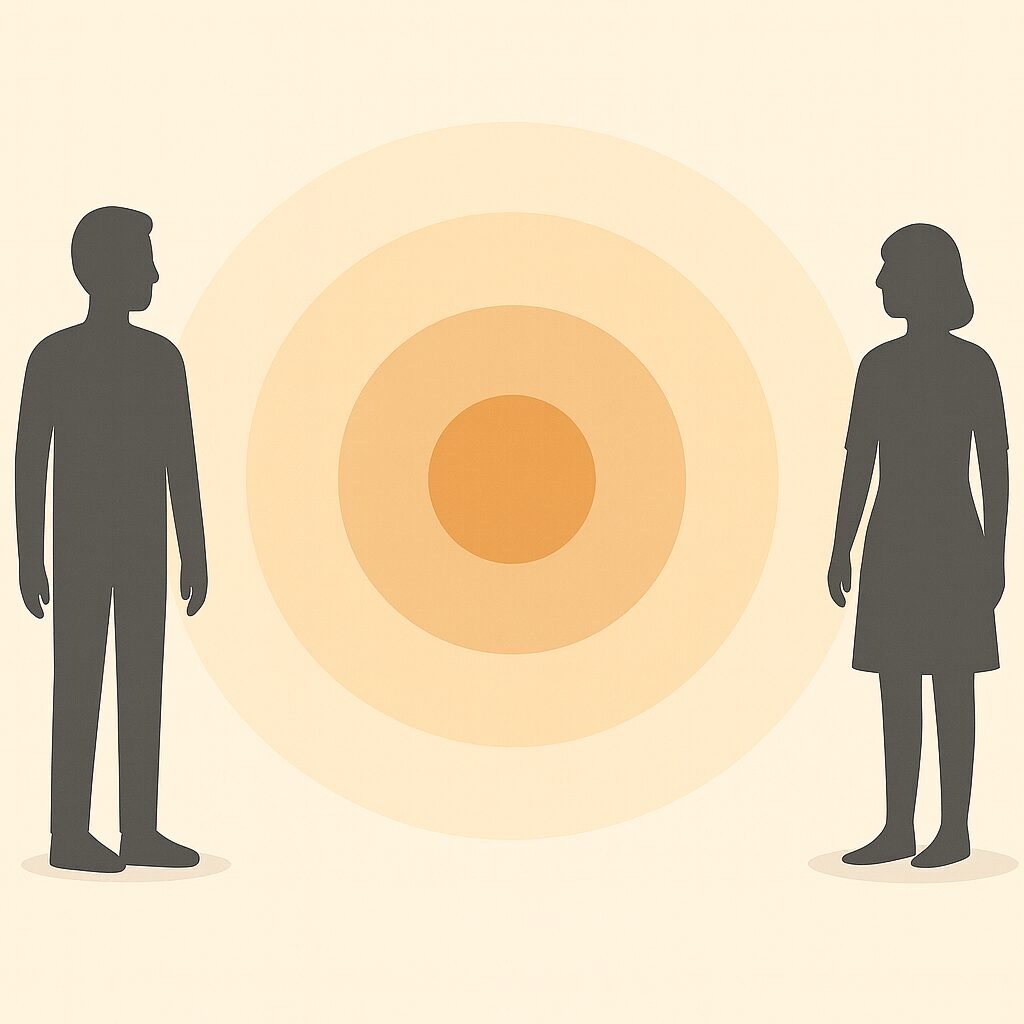

心理的・社会的な距離の種類(パーソナルスペース・境界線など)

距離感には大きく分けて2つの側面があります。

- 物理的距離(パーソナルスペース)

アメリカの人類学者エドワード・T・ホールは、人が安心していられる距離を4つに分類しました。- 密接距離(0〜45cm):恋人や家族など、ごく親しい関係

- 個体距離(45cm〜1.2m):友人や親しい同僚

- 社会距離(1.2m〜3.5m):初対面やビジネス関係

- 公衆距離(3.5m以上):講演や発表などの場面

- 心理的距離(バウンダリー=境界線)

「ここから先は自分の領域」という心の線引きです。

例えば、休日の時間を勝手に使われるとストレスを感じるのは、この境界線を越えられたからです。

ポイントは、この物理的距離と心理的距離が連動しているということです。

心理的に信頼できる相手とは、物理的にも近くにいて心地よく感じます。逆に、心理的に不安がある相手には、無意識に距離を取ろうとします。

距離感が分からない状態とは、この調整がうまくいかず、相手に「近すぎて疲れる」または「遠すぎて冷たい」と感じさせてしまう状態なのです。

| 概念 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 距離感 | 物理的・感覚的な近さ(近づく・離れる) | 付き合いの頻度、連絡の多さなど |

| 境界線 | 心理的・責任的な区切り(どこまでが自分か) | 相手の問題をどこまで自分ごととして抱えるか |

距離感が分からなくなる主な原因【心理学視点】

人との距離感が分からなくなる背景には、性格や経験、心理的傾向が大きく関係しています。

ここでは心理学の視点から、よく見られる4つの原因を解説します。

①幼少期のアタッチメント(愛着スタイル)の影響

アタッチメントとは、幼少期に養育者(親など)との関係の中で形成される、他者との関わり方の土台のことです。

心理学者ジョン・ボウルビィとメアリー・エインズワースは、愛着スタイルを大きく4つに分類しました。

- 安定型:適度な距離を保ちながら信頼関係を築ける

- 回避型:過度に距離を取りたがる

- 不安型:距離を詰めすぎ、相手に依存しやすい

- 混乱型:近づきたいが同時に避けたくなるなど、距離が不安定

幼少期に安心できる関係が築けなかった場合、成長後も距離感のバランスが取りにくくなることがあります。

②承認欲求・不安感情の強さ

「もっと認められたい」「嫌われたくない」という承認欲求が強すぎると、距離を急に縮めたり、逆に怖くて距離を取りすぎたりします。

また、不安感情が強いと「近づくと拒絶されるかも」という予期不安が働き、自然な関わりが難しくなります。

③コミュニケーション経験の少なさ

人との距離感は、経験の中で少しずつ身につくスキルです。

人と接する機会が少ないと、相手の反応を見て距離を調整する感覚が育ちにくく、初対面や親密な関係での「ちょうどいい間合い」が分からなくなります。

④文化や環境による距離感の違い

距離感の基準は文化や環境によっても異なります。

例えば、ラテン系文化ではハグやボディタッチが日常的ですが、日本では物理的距離を保つことが多い傾向があります。

また、職場の雰囲気や家庭環境によっても「普通」とされる距離感は違います。

環境が変わると、以前の感覚が通用せずに戸惑うことがあります。

距離感を正しく保つための改善法

距離感は、生まれつきの性格だけでなく、意識的な行動の積み重ねで改善できるスキルです。

ここでは心理学の考え方を取り入れながら、距離感を保つための4つの実践方法を紹介します。

①相手の非言語サインを観察する

会話中、言葉だけでなく表情・視線・姿勢・声のトーンなどの非言語サインを観察しましょう。

例えば…

- 身体を少し後ろに引く → 距離を取りたいサイン

- 身体を前に乗り出す → 興味・関心のサイン

- 視線がよく合う・笑顔が多い → 心理的に近づいてもOKなサイン

非言語コミュニケーションは言葉よりも感情を正確に伝えることが多く、距離感調整の手がかりになります。

②境界線(バウンダリー)を意識して関わる

バウンダリーとは、「自分と相手の間にある見えない線」のこと。

- 自分の時間・感情・価値観を守る線

- 相手の領域に入りすぎない線

これを意識することで、「つい干渉してしまう」「相手の問題まで抱え込む」などの距離感の崩れを防げます。

境界線を守るコツは、NOをやんわり言える練習をしておくことです。

③自己開示の「量」と「タイミング」を調整する

自己開示とは、自分の情報や感情を相手に伝えることです。

- 初対面から深い話をしすぎる → 近すぎて相手が引く

- 全く話さない → 遠すぎて心を開いていない印象になる

少しずつ、段階的に自己開示することで、信頼を積み重ねながら距離感を保てます。

④段階的に関係を深める(社会的浸透理論)

心理学の社会的浸透理論では、人間関係は「タマネギの皮をむくように」外側から少しずつ深い話に移ることで安定すると言われています。

- 雑談 → 趣味や日常の話 → 感情や価値観の共有 → 深い悩み相談

この順番を意識することで、急に距離を詰めすぎるリスクを減らせます。

距離感を保てるようになる習慣づくり

距離感は一度意識しただけでは身につきません。

日常生活の中で小さな練習を繰り返すことで、自然に「適切な距離感」が取れるようになります。

日常でできる距離感トレーニング

- 相手の表情や動作を観察する練習

→ 電車やカフェなどで、周囲の人の座り方・体の向き・会話の間合いを観察してみる - 話す時間と聞く時間のバランスを意識する

→ 自分が話す時間は全体の半分以下を目安に - LINEやSNSのやり取りに“間”を持たせる

→ 即レスばかりせず、相手の生活リズムを尊重する - 軽い自己開示から始める

→ 初対面では趣味や日常の話、信頼ができてから悩みや価値観を話す

これらを日常的に繰り返すことで、相手によって距離を柔軟に調整できる感覚が育ちます。

距離感が崩れそうなときのリセット方法

人間関係は、時には距離が近くなりすぎたり、逆に遠ざかりすぎたりします。

そんな時は一度関係をリセットする行動が有効です。

- 物理的な距離を取る:会う頻度を減らす、返信ペースをゆっくりにする

- 一時的に話題を軽くする:深刻な話題を避け、日常会話に戻す

- 境界線を再確認する:「これは相手の課題」「これは自分の課題」と整理する

リセットは「関係を壊す」のではなく、心地よい距離を取り戻すための調整です。

まとめ|距離感の保ち方は練習で身につく

距離感は、生まれつきの性格や一時的な気分だけで決まるものではありません。

原因を理解し、改善の行動を少しずつ積み重ねることで、誰でも身につけられるスキルです。

原因を理解することが改善の第一歩

- 幼少期の経験(アタッチメントスタイル)

- 承認欲求や不安感情の強さ

- コミュニケーション経験の不足

- 文化や環境の影響

こうした背景を知ることで、「なぜ自分は距離感がつかめないのか」が見えてきます。

原因を理解するだけでも、相手との関係を冷静に見つめやすくなります。

改善法は小さな行動から始める

- 相手の非言語サインを観察する

- 自分と相手の境界線を意識する

- 自己開示は少しずつ段階的に

- 状況に合わせて距離を微調整する

いきなり完璧な距離感を目指す必要はありません。

1つずつ、小さな行動を試すことが、長く心地よい関係を築く近道です。

距離感の保ち方は、日々の練習で必ず向上します。

焦らず、自分と相手の両方が心地よい関係を少しずつ育てていきましょう。