「つい子どものことに口を出しすぎてしまう…」「親の機嫌を気にして行動してしまう…」そんな親子関係の中でモヤモヤを感じていませんか?

それはアドラー心理学でいう課題の分離(「その行動や結果の責任は誰が負うのか」で線引きする考え方)がうまくできていないサインかもしれません。

この記事では、課題の分離ができない親子関係に見られる7つの典型パターンをわかりやすく解説し、自己診断チェックリストもご用意しました。さらに、そうなってしまう心理的背景や、距離感を見直すための改善のヒントも具体例とともに紹介します。

自分や家族の関係性を客観的に見直し、より自立と信頼を育む関係へ一歩踏み出すための内容です。ぜひ最後まで読んで、今の親子関係を整えるきっかけにしてくださいね。

課題の分離とは?親子関係における意味と必要性

アドラー心理学の「課題の分離」の基本概念

課題の分離とは、アドラー心理学で提唱されている考え方で、

「その行動や選択の最終的な結果を引き受けるのは誰か?」

という視点で責任の境界線を引く方法です。

例えば、宿題をやる・やらないは子どもの課題であり、その結果(成績や先生からの評価)も子どもが受け取ります。

逆に、食事を作る・安全な住環境を整えることは親の課題であり、その責任は親が負います。

この考え方の目的は、お互いの自立を促し、無用な干渉や依存を減らすことです。

「放っておくこと」とは違い、必要なサポートはしつつも、相手の判断を奪わないことが重要です。

親子関係で線引きが必要な理由

親子は生活や感情を多く共有しているため、境界線が曖昧になりやすい関係です。

特に次のようなケースでは、課題の分離が必要になります。

- 子どもの進路や学習について、親が決めてしまう

- 子ども同士の人間関係に親が直接介入する

- 子どもの生活習慣を親がすべて管理する

これらは愛情や心配から来る行動ですが、本人が決めて経験すべき課題を奪ってしまうことにつながります。

結果として、子どもは自分で選択・判断する練習をする機会を失い、自立が遅れる可能性があります。

課題の分離ができないと起こる悪循環

もし課題の分離がうまくできないと、次のような悪循環が生まれます。

- 親が過剰に介入する

- 子どもは依存的になり、自分で考えなくなる

- 親は「この子は放っておけない」とさらに介入する

- 子どもは反発するか、ますます受け身になる

このサイクルが続くと、親子関係の緊張や相互依存が強まり、お互いに息苦しさを感じるようになります。

ポイント

- 課題の分離は、冷たい態度ではなく「信頼して任せる」姿勢

- 親子関係の安定や自立の促進に不可欠な考え方

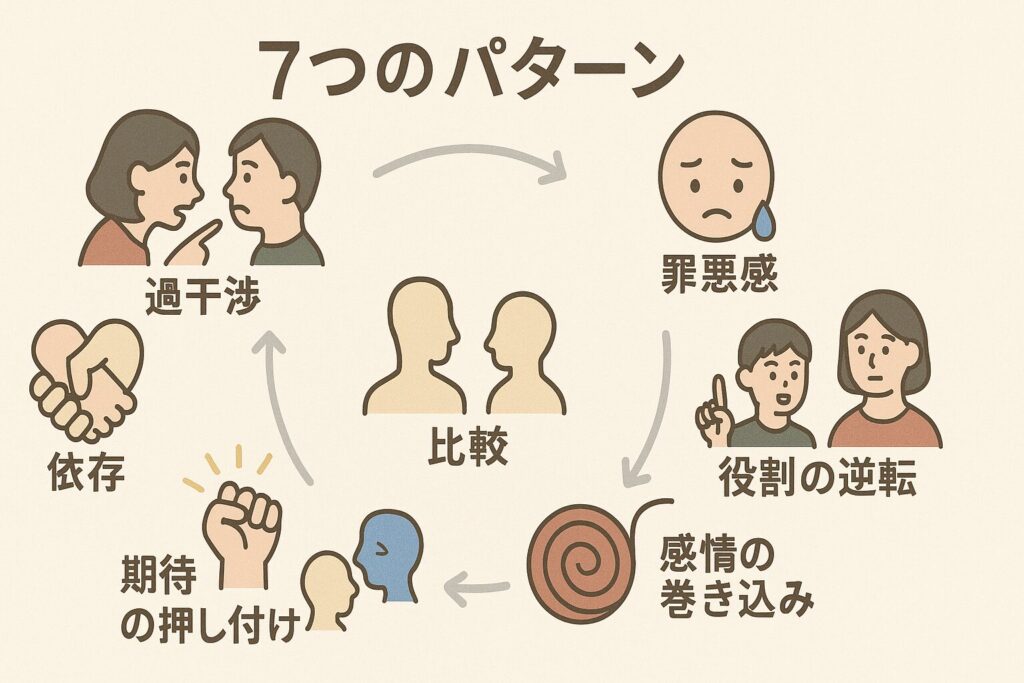

課題の分離ができない親子関係の7つの典型パターン

ここからは、課題の分離ができない親子関係によく見られる7つの典型パターンを紹介します。

それぞれの特徴や行動傾向、当てはまるかどうかを確認できる簡単なチェック項目も合わせて掲載します。

「これ、うちに似ているかも…」と思ったら、改善のヒントを意識してみてください。

① 過干渉型|必要以上に口出し・管理する関係

特徴

- 宿題や勉強時間、友達との付き合い方まで細かく指示する

- 子どもが失敗しそうだとすぐに介入する

- 「全部私がやらなきゃ」という思い込みが強い

チェック項目

- 子どもが自分で決めたことに口を出すことが多い

- 「任せるよりも自分がやった方が早い」と感じる

- 失敗を見るのが耐えられない

② ヘリコプターペアレンティング型|先回りして課題を奪う

特徴

- トラブルや問題が起きる前に先回りして解決してしまう

- 子どもの忘れ物や準備を常に親がカバー

- 安全や成功を過剰に保証しようとする

チェック項目

- 子どもよりも先に行動してしまうことが多い

- 子どもの代わりに謝罪や説明をしてしまう

- 小さな困難にも介入したくなる

③ ペアレンティフィケーション型(親化現象)|親の役割を背負う子ども

特徴

- 親の悩みや愚痴を子どもが聞く役になっている

- 家計や家事など、家庭の責任を担うことが多い

- 親の感情ケアを子どもが引き受ける

チェック項目

- 「子どもなのに大人っぽい」とよく言われる

- 自分のことより家族の世話を優先する

- 親の気分を常に気にして行動している

④ 課題の混同型|親子の責任があいまいになる

特徴

- 親と子の「誰の課題か」が混ざり合っている

- 進路や交友関係を親が最終決定する

- 子どもも親の問題に過剰に関与する

チェック項目

- 何かあると一緒に悩み続けてしまう

- お互いの課題を区別できない

- 境界線を引く感覚が薄い

⑤ 心理的コントロール型|「あなたのため」を口実に支配する

特徴

- 「全部あなたのため」と言いながら価値観を押し付ける

- 行動や選択に罪悪感を利用する

- 相手の自由を制限してでも望む方向に誘導する

チェック項目

- 「普通はこうするもの」とよく言う

- 子どもの選択に強く口を挟む

- 自分の意見を押し通すと安心する

⑥ 承認依存型|親の評価が行動基準になる

特徴

- 親に褒められるかどうかが最優先

- 自分の意見よりも「親が喜ぶ選択」を優先する

- 否定されることを極端に恐れる

チェック項目

- 親に認められないと落ち込む

- 自分の意思よりも親の意見を優先する

- 褒められるために行動してしまう

⑦ 境界線喪失型|プライバシーや感情の領域がない

特徴

- 親が子どものスマホや日記を勝手に見る

- 感情や秘密を共有することが「当たり前」になっている

- お互いの領域を尊重しない

チェック項目

- プライバシーが守られていないと感じる

- 感情や情報を無理に共有させられる

- 個別の空間や時間がほとんどない

ポイント

この7つのパターンは、単独で現れる場合もあれば、複数が同時に存在する場合もあります。

大事なのは「悪者探し」ではなく、今の関係性を客観的に把握することです。

自己診断チェックリスト|あなたや家族は当てはまる?

ここでは、親と子それぞれの立場から「課題の分離ができない」状態に当てはまるかを簡単にチェックできるリストをご用意しました。

深く考えすぎず、「今の自分や家族の様子」に近いものを選んでみてください。

親が当てはまりやすい行動チェック

- 子どもの宿題や勉強スケジュールを親が決めている

- 子どもの忘れ物や準備を代わりにすることが多い

- 子どもの友人関係や進路をコントロールしたい気持ちが強い

- 「この子を守れるのは私だけ」と思ってしまう

- 子どもが失敗すると、自分の責任のように感じる

- 子どもの気持ちや予定を常に把握していないと不安になる

3つ以上当てはまる場合:過干渉や課題の混同傾向が強まっている可能性があります。

子どもが当てはまりやすい行動チェック

- 親に相談しないと何も決められない

- 親の機嫌や評価を常に気にして行動している

- 親に喜ばれる選択を優先してしまう

- 親の愚痴や悩みを聞く役割になっている

- 自分のことより親のことを優先してしまう

- 親に秘密やプライバシーを持つことに罪悪感を感じる

3つ以上当てはまる場合:依存や自己犠牲のパターンが形成されている可能性があります。

| No. | 質問項目 | 当てはまる | 当てはまらない |

|---|---|---|---|

| 親用 | |||

| 1 | 子どもの宿題や勉強スケジュールを決めてしまう | ☐ | ☐ |

| 2 | 子どもの忘れ物や準備を代わりにすることが多い | ☐ | ☐ |

| 3 | 子どもの友人関係や進路をコントロールしたい気持ちが強い | ☐ | ☐ |

| 4 | 子どもが失敗すると自分の責任のように感じる | ☐ | ☐ |

| 5 | 子どもの気持ちや予定を常に把握していないと不安になる | ☐ | ☐ |

| 子ども用 | |||

| 1 | 親に相談しないと何も決められない | ☐ | ☐ |

| 2 | 親の機嫌や評価を常に気にして行動している | ☐ | ☐ |

| 3 | 親の喜ぶ選択を優先してしまう | ☐ | ☐ |

| 4 | 親の愚痴や悩みを聞く役になっている | ☐ | ☐ |

| 5 | 親に秘密やプライバシーを持つことに罪悪感を感じる | ☐ | ☐ |

当てはまった場合の注意ポイントと優先的に見直すこと

- 境界線を引く練習をする(「これは誰の課題か?」を考える)

- 小さな選択から本人に決めてもらう習慣を取り入れる

- 相手の気持ちや課題を抱え込みすぎない意識を持つ

- 「悪いことをしているわけではない」と安心できる情報を持つ

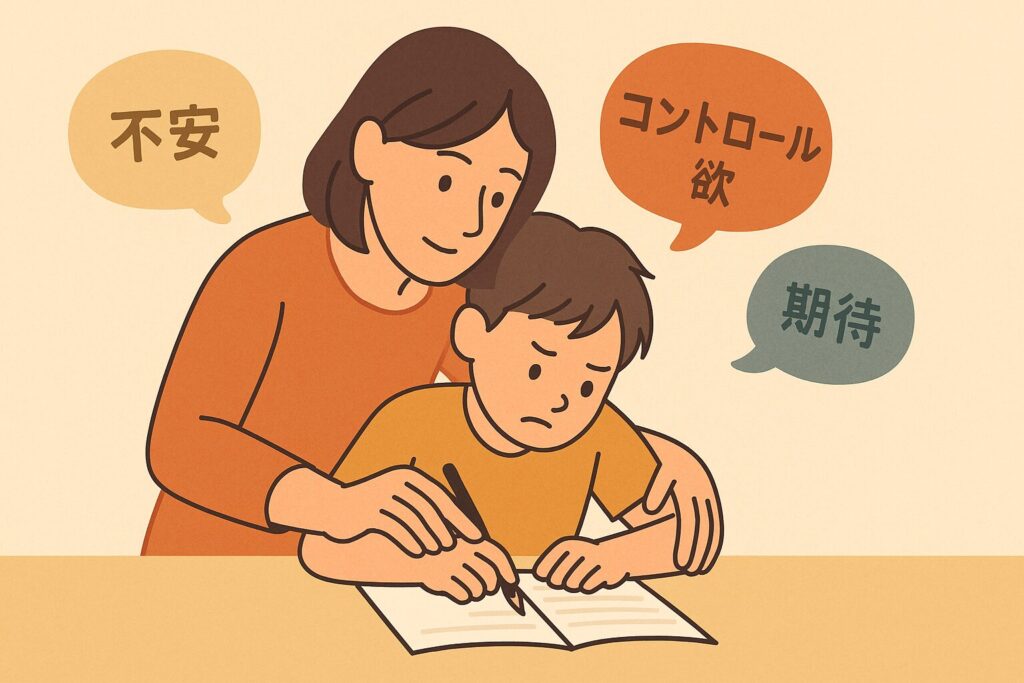

典型パターンが生まれる心理的背景

課題の分離ができない親子関係には、必ずといっていいほど心理的な背景があります。

ここでは、親側・子側、それぞれに影響する心理と、家庭全体で起こる特徴を見ていきましょう。

親側の心理|不安・罪悪感・コントロール欲

- 不安:「放っておいたらこの子は失敗するかも…」という心配が、つい口出しや先回り行動を招く。

- 罪悪感:過去に関われなかった時期や、育児への後悔から「その分取り返そう」と過干渉になる。

- コントロール欲:自分の価値観を押し付けてでも「正しい道」を歩ませたい気持ち。

これらは一見、子どものために見えますが、親自身の安心感や自己価値を守るための行動になっている場合があります。

子側の心理|依存・承認欲求・反発

- 依存:親が先回りしてくれる環境に慣れ、自分で決める力が育ちにくい。

- 承認欲求:親の評価が行動の基準になり、「親が喜ぶかどうか」で選択してしまう。

- 反発:自分の領域を守ろうとして、親に対する反抗や距離取りが続く。

子どもにとっては、自分らしさを保とうとする行動でも、親から見ると反抗や距離感の問題に映ることがあります。

相互依存を強化する家庭環境の特徴

- 感情や生活の全てを共有することが「愛情」だと信じている

- 家族内での境界線(バウンダリー)がほぼ存在しない

- 「家族だから全部わかり合えるべき」という暗黙のルールがある

こうした環境では、課題の分離が難しくなり、お互いに干渉しすぎ・依存しすぎの関係が固定化します。

まとめポイント

心理的背景を理解することは、改善のための第一歩です。

行動を変える前に、なぜ自分や相手がそうしてしまうのかを知ることで、必要以上に責める気持ちも和らぎます。

課題の分離を促す改善のヒント

典型パターンや心理的背景を知ったら、次は日常で少しずつ実践できる改善方法です。

ここでは、無理なく取り入れられる4つのヒントをご紹介します。

①「最終的に責任を負うのは誰か?」で判断する習慣

行動に介入する前に、まずその行動や選択の結果を引き受けるのは誰かを考えます。

- 宿題 → 成績や評価を受けるのは子ども

- 食事準備 → 責任は親(特に未成年)

- 友人関係 → 結果を引き受けるのは子ども

この問いを習慣にすると、必要以上の口出しを減らしやすくなります。

②自然の結末を経験させる勇気

自然の結末とは、本人の行動によって自然に起こる結果を、そのまま経験させることです。

例:宿題をしなければ授業で困る、遅刻すれば叱られる。

親が先回りして防いでしまうと、子どもは因果関係を学ぶ機会を失います。

③応援席から見守る関わり方

課題の分離は「放置」とは違います。

スポーツの応援席のように、見守りつつ必要な時に声をかける距離感が理想です。

- 助けを求められたらサポートする

- 成功も失敗も応援する

- 批判ではなく、事実や感想をシェアする

④境界線を守るための会話の工夫

境界線(バウンダリー)を守るには、日々の会話から意識することが大切です。

- 「あなたはどう思う?」と主体を促す質問をする

- 「私はこう思うけど、決めるのはあなた」と責任の所在を明確にする

- 感情的な否定ではなく、具体的な事実を伝える

こうした会話は、信頼関係を保ちながら自立を促す効果があります。

まとめポイント

改善は一度で完璧にしようとせず、小さな行動から始めましょう。

習慣になれば、親も子も自分の人生を自分で歩くための土台が整っていきます。

まとめ|自立と信頼を育む親子関係へ

典型パターンを知ることが改善の第一歩

「課題の分離ができない」状態は、特別な家庭だけに起こるものではありません。

多くの場合、愛情や心配からの行動が少しずつ境界線を曖昧にしていきます。

まずは、今回紹介した7つの典型パターンを振り返り、自分や家族に当てはまるものがないかを見直しましょう。

完璧な分離ではなく「ちょうどいい距離感」を意識

課題の分離は、白黒はっきり線を引くことが目的ではありません。

大切なのは、お互いの成長を妨げない距離感を見つけることです。

- 必要なサポートはする

- 過剰な介入は避ける

- 自分の課題にもきちんと向き合う

この「ほどよい距離感」が、親子の信頼関係を長く保つ秘訣です。

小さな一歩から関係性は変えられる

すぐに全てを変える必要はありません。

今日からできることは、

- 「これは誰の課題か?」と自問する

- 小さな選択を相手に任せてみる

- 結果を見守る時間を少し延ばす

といった、ほんの小さな行動です。

焦らず、自分たちに合ったペースで進んでいきましょう。