「勉強してもすぐ忘れる」「本を読んでも内容が頭に残らない」――そんな経験、ありませんか?

多くの人が“インプットばかり”に偏りがちですが、実は記憶を定着させるカギは「アウトプット」にあります。

アウトプットとは、学んだことを書く・話す・説明するなど「自分の言葉で使うこと」。

脳科学的にも、使った情報ほど長く覚えられることが分かっています。

この記事では、

- なぜインプットだけでは覚えられないのか

- アウトプットが記憶を強化する科学的な理由

- 今日からできる具体的な実践ステップ

を、初心者でも分かるように丁寧に解説します。

「覚える」から「使える」へ――学びが変わるきっかけを掴めるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「インプットだけの学習」では記憶が定着しにくいのか

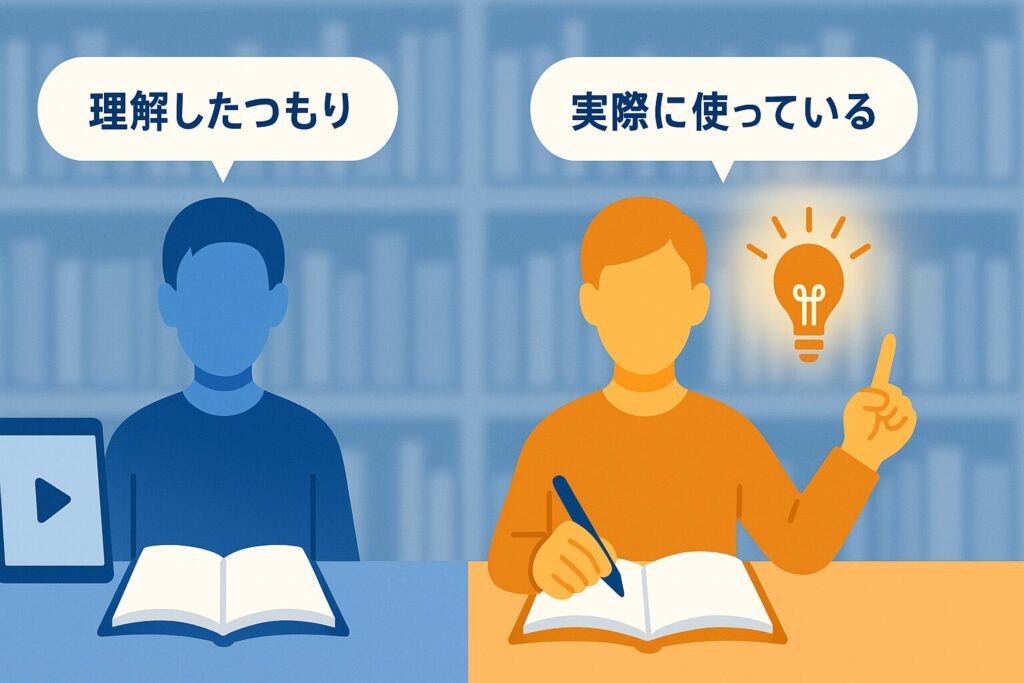

勉強しているとき、「読んだときは理解したつもりだったのに、時間が経つと全然覚えていない…」という経験はありませんか?

それは、インプットだけの学習が“理解の錯覚”を生みやすいからです。

「読む・聞くだけ」では“理解の錯覚”が起きる理由

人間の脳は、情報を“見た”“聞いた”だけでわかった気になる傾向があります。

たとえば授業や動画を見て「なるほど」と思っても、それを人に説明しようとした瞬間に、言葉が出てこない——この状態こそが「理解の錯覚」です。

これは心理学的に「受動的学習(passive learning)」と呼ばれ、

情報を頭に“流し込むだけ”では、脳が深く処理せず、一時的な理解で終わってしまうのです。

ワーキングメモリの限界と忘却曲線(エビングハウス)

人間の脳には「ワーキングメモリ(作業記憶)」という、短期間だけ情報を保持するシステムがあります。

しかしこの容量はせいぜい4〜7個の情報が限界。

つまり、一度に詰め込める量には制限があるのです。

さらに心理学者エビングハウスが示した忘却曲線によると、

人は覚えたことの約74%を1日で忘れるといわれます。

これは「インプットした情報を使わなければ、脳が“不要な情報”と判断して消去する」ためです。

脳が「使われた情報」しか残さない仕組み

脳はとても“効率的”にできています。

使われない知識は“無駄なデータ”として処理され、削除されてしまう。

逆に、実際に使った情報(=アウトプット)は、神経回路が再強化されて長期記憶として残ります。

つまり、脳にとって大切なのは「どれだけ読んだか」ではなく、

“どれだけ使ったか”。

学習を定着させるためには、

「理解 → 思い出す → 使う」という循環(フィードバックループ)を回す必要があります。

まとめ

インプットだけでは、

- 情報が短期記憶で止まり、

- 脳が「もう使わない」と判断して削除し、

- 結果として「分かったつもり」で終わってしまう。

逆に、アウトプットを組み合わせることで、

「記憶を呼び出す → 再構築する → 長期記憶化する」という学習の循環が生まれます。

だからこそ、学びを「読む・聞く」で終わらせず、

“書く・話す・説明する”という能動的行動につなげることが、記憶定着の第一歩なのです。

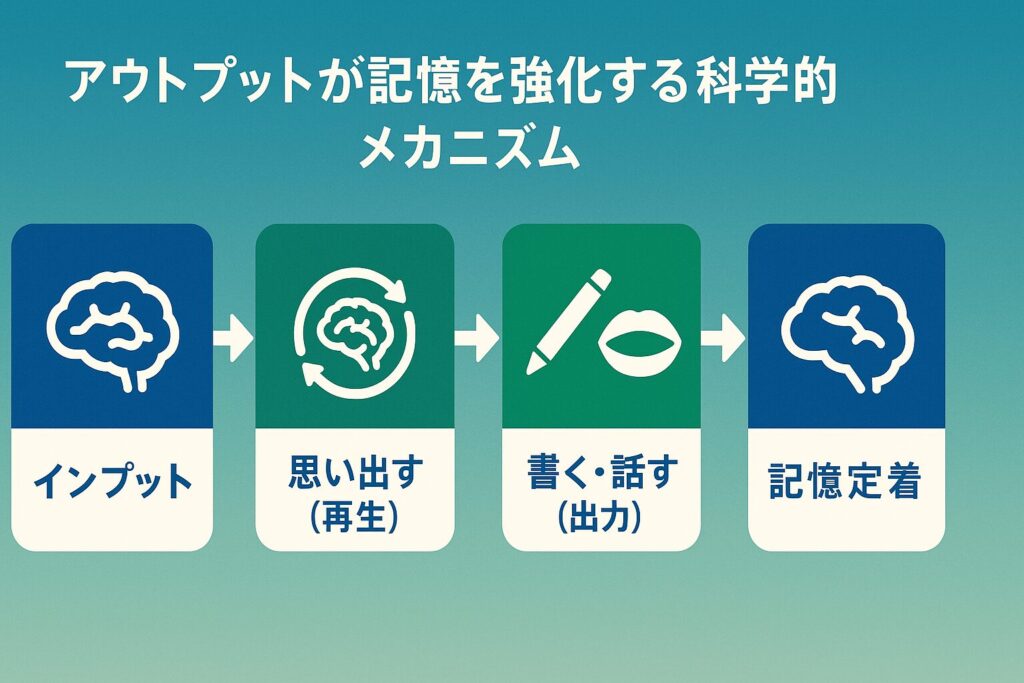

アウトプットが記憶を強化する科学的メカニズム

「アウトプットが大事」とはよく聞きますが、

なぜ“書く・話す”という行動が記憶を強くするのでしょうか?

その背景には、心理学・脳科学で実証された複数の効果が存在します。

ここでは代表的な5つの理論をもとに、“使うほど覚える”脳の仕組みを見ていきましょう。

再生練習効果(Retrieval Practice)|“思い出す”ことが最強の復習

もっとも有名なのが、再生練習効果(リトリーバル・プラクティス)です。

これは「思い出すこと自体が記憶を強化する」という現象。

たとえば…

- ノートを見直すより、何も見ずに思い出す練習をするほうが覚えやすい。

- テスト勉強で、問題を解く(思い出す)行為そのものが最も効果的な復習になる。

- 翌日に「昨日の内容を思い出して書く」だけでも、記憶が安定する。

つまり、「読む」よりも「思い出す」ほうが脳は本気で働くのです。

この過程で記憶の神経回路が再構築され、長期記憶として定着します。

生成効果(Generation Effect)|自分で考えた情報は記憶に残る

生成効果(Generation Effect)とは、

「自分で考えたり、作り出した情報は、与えられた情報よりも記憶に残りやすい」という心理学的効果のことです。

たとえば…

- 単語を“見て覚える”よりも、“自分で思い出して書く”ほうが覚えやすい。

- 教科書の文章を“読む”より、“自分の言葉でまとめる”ほうが記憶に残る。

- 答えを“見る”より、“自分で答えを推測する”ほうが理解が深まる。

「要するにこれはこういう意味だ」と自分の言葉に置き換える。

これだけでも、理解と記憶のレベルが一段階上がります。

出力効果(Production Effect)|書く・話すことで脳が活性化する

出力効果(Production Effect)とは、

「声に出したり、書いたりなど“実際に出力した情報”は、ただ見るだけの情報より記憶に残りやすい」という心理学的効果です。

たとえば…

- 人に説明して話すことで、自分の中の理解が定着する。

- 単語を声に出して読むと、黙読よりも覚えやすい。

- ノートに手で書くと、読むだけより記憶に残る。

つまり、「読む」「見る」だけでなく、

声に出す・手で書くといった身体的な出力行動が、脳の運動野を刺激し、記憶を強化するのです。

人は体を使うほど覚える、これはスポーツでも勉強でも共通する原理です。

自己説明効果(Self-Explanation Effect)|説明することで理解が深まる

自己説明効果(Self-Explanation Effect)とは、

「学んだ内容を自分の言葉で説明すると、理解と記憶が深まる」という心理学的効果のことです。

たとえば…

- 勉強した内容を、自分に説明するように話してみる

- 教科書を読みながら「これはなぜ?」と自問自答する

- ノートに「自分の理解で要約を書く」

このように「なぜそうなるのか?」を自分で考えて言語化することで、

理解の抜け漏れに気づき、知識が整理されるのです。

「説明する」とき、私たちは自然に

- 知識を整理し、

- 理由を言語化し、

- 矛盾点を修正します。

つまり、説明=理解を構造化する行為なのです。

メタ認知と記憶の再固定化理論|“振り返る”が記憶を強くする

メタ認知とは、「自分の理解度を客観的に把握する力」。

アウトプットを行うことで、

「自分はここが分かっていなかった」「これはうまく説明できる」など、理解のムラが見えてきます。

また、神経科学の分野では、記憶は思い出すたびに“再固定化(reconsolidation)”されることがわかっています。

「書く・話す・説明する」という行為は、

脳に「これは大事な情報だ」と再認識させ、記憶をより強固にする作業なのです。

まとめ

アウトプットには、単なる“確認”を超えた脳の再構築作用があります。

- 思い出すことで記憶が強化され(再生練習効果)

- 自分で考えることで理解が深まり(生成効果)

- 声や動作で覚えが定着し(出力効果)

- 説明することで構造が整理され(自己説明効果)

- 振り返ることで長期記憶化する(メタ認知・再固定化理論)

つまり、アウトプットは“学習の仕上げ”ではなく、

学びを定着させるためのメインエンジンなのです。

アウトプットを取り入れた学習法|具体的な実践ステップ

理論を理解しても、「じゃあ何をすればいいの?」という段階で止まってしまう人は多いです。

ここでは、初心者でもすぐ始められる“実践型アウトプット法”を、ステップごとに紹介します。

どれも難しいことではなく、「見る→考える→使う」という流れを意識するだけでOKです。

Step① 見たらすぐに「自分の言葉で3行要約」してみる

インプットした情報は、すぐに要約するのがコツです。

YouTube・本・講義などを見た直後に、

「今日学んだことを3行でまとめる」と決めておくと、脳が“使う前提”で情報を整理し始めます。

例:

- ×「へぇ〜、そうなんだ」で終わる

- ○「要するにAはBだからCなんだ」と自分の言葉で書く

この「3行アウトプット法」は、心理学的に言う生成効果(自分で作ることによる記憶強化)と再生練習効果(思い出すことで記憶が深まる)の両方を兼ね備えています。

Step② 「説明・要約・教える」を日常に組み込む(ティーチング効果)

「人に教えるつもりで学ぶ」だけで、理解度が大きく変わります。

これはティーチング効果(Teaching Effect)と呼ばれ、

教えることを前提にした学習者は、ただ覚えるだけの学習者より30%以上理解度が高いという研究もあります。

やり方はシンプルです:

- 勉強した内容を、家族や同僚に話す

- 架空の相手に向かって説明する

- ノートに「自分が先生になったつもりで」解説を書く

説明しようとすることで、自然に「なぜ?」「どうして?」を考えるようになり、自己説明効果とメタ認知が同時に鍛えられます。

Step③ SNS・日記・ブログを“思考整理のアウトプット場”にする

「人に見せる」形でアウトプットするのも効果的です。

SNSやブログは、学んだことを可視化・共有できる“思考の整理場”として使えます。

たとえば:

- 勉強内容を1日1ツイートでまとめる

- 読んだ本の感想をnoteに投稿する

- 今日の気づきを日記に1行残す

ポイントは、「うまく書こう」と思わないこと。

完璧さより“出す習慣”が脳を活性化させるのです。

発信を通じて他者の反応が得られれば、それがさらに動機づけ(自己効力感)になります。

Step④ “思い出す練習”を習慣化

最後のステップは、「思い出す練習」を定期的に行うことです。

これは、再生練習効果(retrieval practice)を日常に組み込む方法。

たとえば:

- 翌日に「昨日学んだ内容を5分で思い出す」

- ノートを見ずに「ポイント3つ」を書き出す

重要なのは、“できたかどうか”ではなく“思い出そうとしたこと自体”。

このプロセスが脳内の記憶ネットワークを強化し、「長期記憶」への再固定化を促します。

まとめ

アウトプットは、「やる気」や「根性」で続けるものではなく、

学習の仕組みを味方につける科学的行動です。

次のステップを意識するだけで、誰でも自然に定着型の学びに変えられます。

- インプット後すぐに3行でまとめる

- 説明・要約・教えるを習慣化

- SNS・日記・ブログで外に出す

- 定期的に“思い出す練習”を行う

これを回すことで、脳が「これは大事な情報だ」と認識し、記憶が“使える知識”に変わるのです。

学習効率を上げるためのインプット×アウトプットのバランス

「アウトプットが大事なのは分かったけど、じゃあどれくらいやればいいの?」

多くの人が悩むのが、このインプットとアウトプットの比率です。

目安としては、「インプット3:アウトプット7」ぐらいが効果的だと言われています。

このバランスを意識すると、知識が“使える力”として定着しやすくなります。

学習比率は「インプット3:アウトプット7」ぐらいが目安

脳科学的にも、学んだ情報を思い出す・使う時間が多いほど、記憶は強固になります。

つまり、「読む時間より、使う時間を多くとる」ことが重要です。

たとえば、1時間の学習なら――

| 学習内容 | 時間配分 | 具体例 |

|---|---|---|

| インプット | 約20分 | 本や動画で要点を理解 |

| アウトプット | 約40分 | ノートに要約・声で説明・クイズ作成 |

| 振り返り | 約10分 | できた点・分からなかった点をメモ |

この「学んだ→使う→振り返る」という流れが、記憶を長期保存へとつなげます。

インプット後24時間以内の出力が定着率を左右する

エビングハウスの忘却曲線によると、人は学んだ内容の74%を1日で忘れるとされています。

しかし、24時間以内に一度でも「思い出す」「使う」ことをすると、

忘却曲線が緩やかになり、定着率が2〜3倍に向上します。

たとえば:

- 勉強した当日に3行要約を投稿する

- 翌日に友人に話してみる

- 次の日の朝に、前日の内容を声に出して復習

このように“翌日までに1回出す”というリズムを作るだけで、

記憶の再固定化が起こり、長期的な学習効果が劇的に変わります。

短時間×反復の“スパイラル学習法”が記憶を強くする

長時間の詰め込みより、短時間を繰り返す学習法(スパイラル学習)が効果的です。

スパイラル学習とは、同じ内容を時間を空けて何度もアウトプットすることで、

記憶の回路を何重にも強化する方法。

たとえばこんなリズム:

- 初日:新しい内容をインプット+簡単に要約

- 翌日:内容を思い出して声に出す

- 3日後:別の視点で説明し直す

- 1週間後:関連知識を組み合わせて整理

このように「間隔を空けて出す」ことで、脳が「これは何度も使う情報だ」と認識し、

神経ネットワークが強化されていきます。

まとめ

- インプット3:アウトプット7を意識する

- 24時間以内の出力が記憶定着の鍵

- 短時間×反復でスパイラル的に強化する

勉強でも仕事でも、重要なのは「知る」より「使う」こと。

“読んだら使う・使ったら振り返る”というリズムを作れば、

学びが「知識」で終わらず、確実に「スキル」として残ります。

勉強・仕事・日常で使えるアウトプットの応用例

アウトプットは「勉強法」だけでなく、仕事・コミュニケーション・日常の習慣にも応用できます。

ここでは、場面別に実践しやすい具体例を紹介します。

どれも「学んだことを使う」流れを生活に自然に組み込む方法です。

資格勉強・語学学習での活用例|ノート・音声・動画要約

資格や語学の学習では、「覚えるより使う」意識を持つだけで効率が変わります。

おすすめのアウトプット方法:

- ノートに「今日覚えた3つのポイント」を手書きでまとめる(出力効果)

- 英単語や専門用語を声に出して読む・説明する(音読出力)

たとえば英語学習なら、「聞いて終わり」ではなく、

「自分の言葉で英語で説明する」練習を取り入れると、話すスキル+記憶の両方が鍛えられます。

読書・情報収集のアウトプット|要約・レビュー・マインドマップ

本やニュースを読んでも「すぐに忘れてしまう」人は、インプットで止まっている証拠です。

読書アウトプットを取り入れると、理解と記憶が一気に深まります。

実践例:

- 本を読み終えたら「3つの学び+1つの行動」をメモ

- 読書ノートを作り、要点をマインドマップで整理

- SNSやブログで“読書レビュー”として投稿

このとき大切なのは、「何を学んだか」だけでなく、

「この学びを自分の生活や仕事にどう活かすか」まで書くこと。

これにより、知識が“自分事化”して長期記憶に変わります。

ブログ・SNS発信を学びの定着ツールにする方法

アウトプットを習慣化する最強の方法が「発信」です。

ブログやSNSは、「人に伝える」ための学習を促すため、

自然と自己説明効果やティーチング効果が働きます。

たとえば:

- 「今日学んだこと」を1日1ツイートにする

- noteやブログで「学びまとめ」記事を書く

- Canvaなどを使って「1枚図解」で発信する

発信は「見られる」ことがプレッシャーになりますが、

それがモチベーションを保ち、継続力(自己効力感)を高めます。

まとめ

アウトプットは、勉強だけでなく

- 資格・語学(記憶と応用)

- 読書・情報収集(理解の深まり)

- 発信・SNS(継続と自己成長)

といったあらゆる場面に活かせます。

どんな内容でも「受け取って終わり」ではなく、

“自分の言葉で出す”ことが学びの完成です。

アウトプットを継続するコツ|三日坊主を防ぐ仕組みづくり

「アウトプットの効果はわかったけど、続かないんだよね…」

多くの人がつまずくのが、継続の壁です。

学習効果を高めるためには、「モチベーション」よりも仕組みが大切。

ここでは、心理学的に無理なく続けられるアウトプット継続の3つのコツを紹介します。

①完璧主義をやめて“短く発信”を繰り返す

まず意識すべきは、「完璧にしよう」と思わないこと。

人は「上手に書かなきゃ」「恥をかきたくない」と思うほど、行動が止まります。

心理学ではこれを「完璧主義の罠(Perfectionism Trap)」と呼び、

最初のハードルを上げすぎると行動が継続しません。

そこでおすすめなのが、“短く出す”アウトプット。

- SNSに1行投稿する

- 勉強ノートを写真で残す

- 「3行だけ書く」「1分だけ話す」

こうした小さな成功体験を積み重ねることで、

脳内の報酬系(ドーパミン)が刺激され、「続けたい」という内発的動機づけが生まれます。

②「1日1アウトプット」習慣の作り方

継続の鍵は、「決まった時間・決まった場所で」行うこと。

たとえば朝のコーヒー時間や通勤前の5分に「1日1アウトプット」を固定化すると、

脳が“自動モード”で動きやすくなります。

習慣化のステップ:

- 行動のトリガーを決める(例:朝食後・風呂上がり)

- 時間を短く設定(最初は3分でOK)

- 結果ではなく行動を記録(カレンダーにチェック)

③成長を見える化するフィードバックノート術

人は「成長が見えない」とやる気を失います。

逆に、「前よりできた」ことが見えると継続したくなるのが人間の性です。

そのためにおすすめなのが、フィードバックノート。

書き方の例:

| 日付 | 今日のアウトプット | 学び・気づき | 次に試すこと |

|---|---|---|---|

| 10/11 | SNSで要約投稿 | 自分の言葉にすると整理できた | 明日は音声で説明してみる |

「うまくできた」「続いてる」など、

自分の小さな成果を見える形に残すと、自己効力感(self-efficacy)が高まり、

継続しやすくなります。

まとめ

アウトプットを続けるコツは、

- 完璧を目指さず“短く出す”

- 1日1アウトプットをルーティン化する

- 成長を記録してモチベーションを維持

この3つを組み合わせるだけで、

「頑張らなくても続く仕組み」ができあがります。

学習は根性論ではなく、設計次第で続けられる科学的プロセスです。

自分に合ったペースで、今日から小さく“出す”ことから始めましょう。

まとめ|“使うほど覚える”がアウトプット学習の本質

「理解=覚える」ではなく「使う=定着」の時代へ

学習心理学でも、記憶は「入力(インプット)」より「出力(アウトプット)」によって強化されると分かっています。

つまり、覚えること=使うこと。

- 見ただけでは一時的な理解

- 書く・話すことで記憶が再構築

- 教える・説明することで長期記憶になる

まずは“3行アウトプット”から始めよう

難しく考える必要はありません。

勉強でも本でも動画でも、見終わったあとに3行でまとめるだけでOKです。

これだけで、「再生練習」「生成効果」「メタ認知」が自然に起こり、

記憶が深く定着します。

学びを「知識」から「行動」へ変えるのが真の学習

アウトプット学習の目的は、“覚えること”ではありません。

学んだことを活かして、人生や仕事を変えていくこと。

- 書いて整理することで思考がクリアになる

- 話すことで自信と伝える力がつく

- 教えることで理解が深まり、人とつながる

このような方法で知識が実践に変わります。

関連書籍