「ユーザーが途中で迷って離脱してしまう…」「シンプルにしたつもりなのに、なぜか使いづらいと言われる…」

そんな悩みを抱えていませんか?

実はそれ、ユーザーの脳が処理しきれない「認知負荷」が原因かもしれません。

この記事では、心理学の視点から「認知負荷理論」をわかりやすく解説しながら、

Google・Apple・Amazonなどの成功事例を交え、

「どうすればユーザーが迷わないUXデザインを作れるのか」を具体的に紹介します。

読み終えるころには、「情報を減らす=伝わりやすくする」設計のコツがつかめるはずです。

デザインや資料づくりにも応用できる内容なので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

ユーザーが“迷う”のはなぜ?|UXで起きる認知負荷の正体

Webサイトやアプリを使っていて、「どこを押せばいいかわからない」、「情報が多すぎて疲れる」──そんな経験はありませんか?

それはデザインの問題というより、人間の脳の仕組み(=認知負荷)が関係しています。

ここでは、認知負荷とは何か、なぜUXで“迷い”が生まれるのかを初心者にも分かるように解説します。

認知負荷とは?──人の脳が処理できる情報量の限界

人間の脳は、パソコンのように無限に情報を処理できるわけではありません。

特に「ワーキングメモリ(作業記憶)」と呼ばれる短期的な記憶領域は、同時に扱える情報が限られています。

心理学者ジョージ・ミラーは、これを「7±2の法則」として有名にしました。

つまり、私たちは一度に5〜9個程度の情報しか処理できないのです。

例えば、

- メニューが10個並んだナビゲーション

- 文字情報がぎっしり詰まった説明文

- 複雑なフォーム入力

こうした場面では、脳のメモリがすぐに埋まり、“思考が停止する”=認知負荷が高い状態になります。

ワーキングメモリと情報過多の関係

ワーキングメモリは短距離走タイプの記憶です。

短時間で情報を処理するのは得意ですが、容量が少ないため、情報が多すぎるとすぐにパンクします。

このときに起きるのが「情報過多(Information Overload)」。

私たちの脳は、必要・不要を判断する前に疲れてしまい、結果として“行動しない”という選択を取りがちです。

UXにおける「離脱率が高い」「次の行動に進まない」現象の多くは、実はこの脳の防衛反応なのです。

UXデザインで“認知疲れ”が起きる典型パターン

UX(ユーザー体験)で認知負荷が高まるのは、主に次のような状況です。

🔸 よくある“脳が疲れる”UIパターン

- 選択肢が多すぎる

例:「ボタンが6個以上」「メニュー階層が深すぎる」 - 説明が長い・難しい

例:「専門用語だらけ」「要点が埋もれている」 - 情報が分断されている

例:「図と説明が別ページ」「ボタンと説明が離れている」 - 目的が曖昧

例:「何をすればいいか分からない」「ゴールが見えない」

これらはすべて、脳の処理能力(ワーキングメモリ)に余計な負担をかける要因です。

まとめ|UXで迷うのは“脳が悪い”のではなく“設計が悪い”

「ユーザーが分かってくれない」のではなく、

「ユーザーの脳が無理なく処理できる構造になっていない」だけ。

認知負荷理論は、そんな“脳の限界”を理解して、

「どうすれば迷わない体験を設計できるか」を教えてくれる心理学です。

次章では、その基本となる「3種類の認知負荷」について詳しく見ていきましょう。

認知負荷理論の基本構造|3つの負荷とそのバランスを理解する

「認知負荷理論(Cognitive Load Theory, CLT)」は、1980年代に心理学者ジョン・スウェラー(John Sweller)が提唱した学習理論です。

その核心は、「人が学ぶ・理解する・判断する際に脳へかかる負担(認知負荷)をどうコントロールするか」にあります。

UXデザインでも、ユーザーがスムーズに理解し、行動できるかどうかは、まさにこの負荷のバランス設計にかかっています。

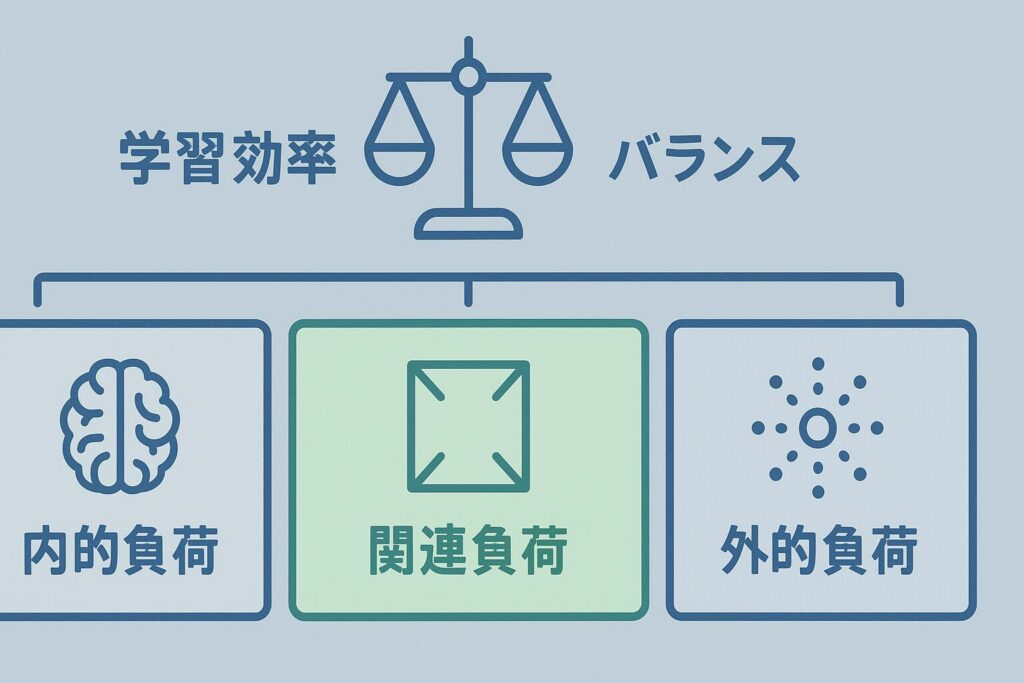

内的負荷・外的負荷・関連負荷とは?

スウェラーは、認知負荷を次の3つに分類しました。

| 種類 | 内容 | UXでの例 |

|---|---|---|

| 内的負荷(Intrinsic Load) | 情報やタスクそのものの難しさ | システムの操作手順そのものが複雑 |

| 外的負荷(Extraneous Load) | 情報の見せ方・構成の悪さで生じる負担 | UIが煩雑/説明が離れている/余計な装飾 |

| 関連負荷(Germane Load) | 理解を深めるための“良い負荷” | チュートリアルや事例を通じた理解の促進 |

UX改善の要は、この中の「外的負荷をいかに減らすか」にあります。

つまり、「難しい内容」そのものを変えずとも、「見せ方・構造」で理解しやすさは劇的に変わるのです。

良い負荷と悪い負荷の違い

すべての負荷が悪いわけではありません。

学習や行動を促す“精緻化負荷”はむしろ必要です。

✅ 良い負荷(関連負荷)

- ユーザーが理解や判断のために使うエネルギー

- 「あ、なるほど」と納得するための思考プロセス

- 例:段階的チュートリアル・対話形式のナビゲーション

❌ 悪い負荷(外的)

- UIの不親切さや情報過多によって生じるストレス

- 「結局どうすればいいの?」と迷わせる構造

- 例:長文・似たボタン・曖昧な指示

UXデザインでは、「悪い負荷を減らし、良い負荷を残す」ことが理想です。

これが、シンプルなのに理解が深まる“脳に優しいデザイン”の原則です。

外的負荷を下げる=UXを改善する第一歩

UXデザインの改善は、難しい操作を減らすよりも、情報をどう提示するかの見直しから始まります。

たとえば──

- 図と説明文を近づける(→ 分割注意効果を防ぐ)

- ボタンの色や配置で視線を誘導(→ 判断コストを削減)

- 長文を箇条書きに(→ ワーキングメモリの負担軽減)

このように、ユーザーが「考えなくても分かる」設計をすることで、外在的負荷を下げることができます。

図解でわかる「3種類の認知負荷」

【認知負荷のバランス構図】

┌───────────────────────┐

│ 内的負荷:内容の難しさ(減らせない) │

│ 外的負荷:情報の見せ方の悪さ(減らす) │

│ 関連負荷:理解を深める努力(育てる) │

└───────────────────────┘

↓

💡「外在的負荷を減らし、精緻化負荷を活かす」

このバランスが取れたとき、UXは自然で、理解しやすく、ストレスの少ない体験になります。

まとめ

認知負荷理論は「ユーザーの努力を前提にしない設計」を支える心理学です。

UXデザイナーがこの3つの負荷を理解すれば、

「情報を減らす」「考えさせない」「理解を助ける」デザインの方向性が見えてきます。

次章では、この理論をさらに具体化するために、“脳が迷わない”UX設計のための心理学法則を紹介します。

UXデザインに応用できる心理学法則|“脳が迷わない”設計のポイント

「どうしてユーザーは迷うのか?」

その答えは、“脳が処理しやすい情報の形”を理解していないことにあります。

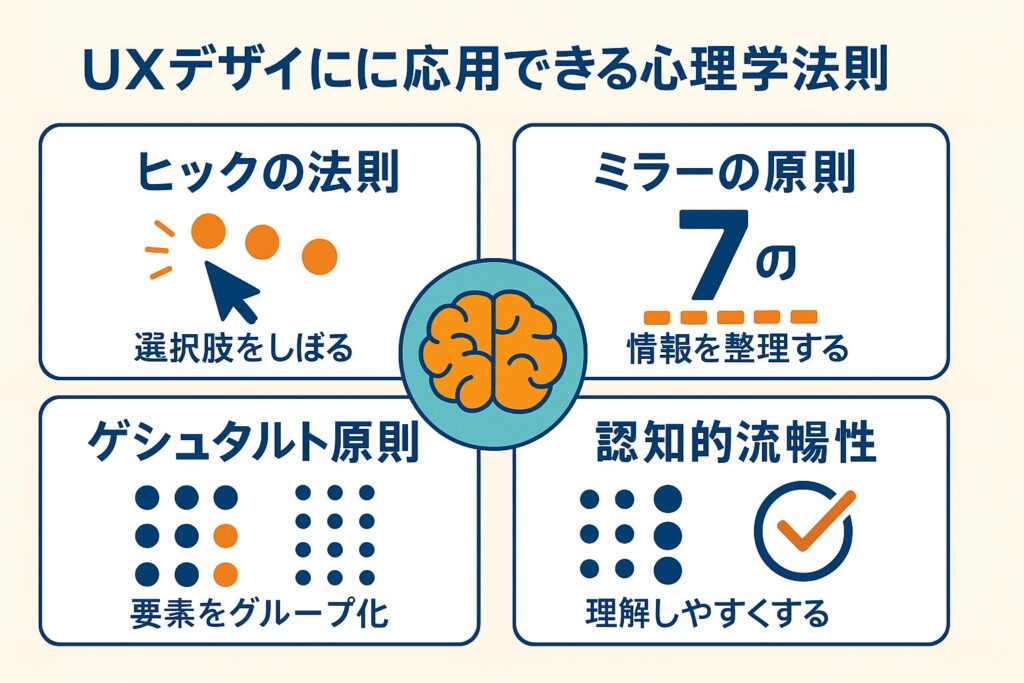

ここでは、UXデザインに応用できる4つの心理学法則──ヒックの法則・ミラーの法則・ゲシュタルト原則・認知的流暢性──を通して、ユーザーの脳に優しい設計のコツを解説します。

ヒックの法則:選択肢を減らすと決断が早くなる

ヒックの法則(Hick’s Law)とは、

「選択肢の数が増えるほど、決断にかかる時間が長くなる」という心理学法則です。

例えば──

- メニューが3つならすぐ選べる

- メニューが10個になると、「どれが一番いいのか?」と迷う

つまり、「選択肢が多い=考える負担が増える=行動が遅れる」構造です。

UXデザインにおいては、

- ナビゲーション項目を最小限にする

- ボタンを「行動の種類」でグループ化する

- 優先度の低い要素は折りたたむ

といった工夫で、ユーザーの判断負荷を減らすことができます。

💡迷わせないデザインとは、「選ばせすぎない設計」です。

ミラーの法則:人は一度に7±2個までしか覚えられない

心理学者ジョージ・ミラーの研究によると、

人が短期記憶で保持できる情報は7±2個が限界です。

これはUXに直結します。

メニュー数・フォーム入力項目・説明文の段落が多すぎると、

脳の処理が追いつかず、途中で思考が止まってしまうのです。

✅ UXへの応用ポイント

- ナビゲーション項目は5〜7個程度に整理

- 1ページの主要アクションは3つ以内に絞る

- 長文は「見出し+箇条書き+余白」で分割する

「覚えさせない」「すぐ理解できる」構造こそが、UXデザインの肝です。

ゲシュタルト原則:情報をグループ化して直感的に理解させる

ゲシュタルト心理学では、人間の脳は“バラバラの情報”を見ても、

「意味のあるまとまり」に自動的に整理する特性があるとされます。

これをゲシュタルト原則と呼び、代表的なものは次の通りです。

| 原則 | 意味 | UXでの応用例 |

|---|---|---|

| 近接の法則 | 近い要素は関係があると認識される | 関連ボタンを近くに配置 |

| 類同の法則 | 形や色が似ているものをグループ化 | 同じカテゴリのアイコンを統一 |

| 閉合の法則 | 欠けた情報を補完して認識する | 枠線やカードUIで区切る |

| 連続の法則 | 視線の流れに沿って理解しやすい | 左→右、上→下の自然な流れで配置 |

ゲシュタルト原則を意識すれば、

「どこを見ればいいか」「何が関係しているか」が一瞬で分かるデザインになります。

認知的流暢性:スムーズに理解できるものは“心地よく感じる”

認知的流暢性(Cognitive Fluency)とは、

「理解しやすい情報ほど、人はポジティブに感じる」という心理効果です。

たとえば──

- 読みやすいフォントや余白のあるUI

- 直感的に使えるシンプルなボタン

- 手順が少なくスムーズな操作

これらは単に「便利」なだけでなく、

「安心感」や「好感」を生む心理的効果があります。

つまり、UXデザインとは単なる機能設計ではなく、

「脳が心地よく感じる体験を作る仕事」でもあるのです。

まとめ

これら4つの心理法則は、すべて「脳の仕組みを理解して負担を減らす」ことに通じます。

UXの目的は、情報を詰め込むことではなく、行動までの“思考の抵抗”をなくすこと。

次章では、実際にどのように外在的負荷(不要な思考負担)を減らし、

“迷わないUI”を作っていくのか、具体的なデザイン戦略を見ていきましょう。

“迷わないUI”を作るための実践ステップ|外的負荷を減らすデザイン戦略

ここまでで、「認知負荷を減らすことがUXの鍵」だと分かりました。

では実際にどうすれば、ユーザーが迷わないUIを作れるのでしょうか?

この章では、認知負荷理論の応用テクニックをもとに、UXデザインで使える5つの実践ステップを紹介します。

どれも今日からすぐに取り入れられる“脳に優しい設計”のコツです。

① 情報の階層化と視線誘導:どこを見ればいいかが一目で分かる構成

ユーザーが迷う原因の多くは、「どこを見ればいいか分からない」状態です。

そこで重要なのが、情報の階層構造と視線の流れを設計すること。

✅ UXでのポイント

- ページ内で重要な情報ほど上・中央に配置

- 見出し・ボタン・画像をZ型またはF型の視線パターンで並べる

- 色や余白で情報の階層を明確にする

視線を“誘導”できれば、ユーザーは自然に理解し、

「次に何をすればいいか」を考えずに行動できます。

これはまさに、脳の負担を最小化する設計です。

② 配色・余白・テキスト量で負荷をコントロールする

見た目の印象も、認知負荷に大きく影響します。

人間の脳は、カラフルで詰め込まれた画面よりも、余白と秩序のあるデザインを心地よく感じます。

💡コツ

- 背景とテキストのコントラストを強くする

- 一画面あたりのテキスト量は200文字以内を目安に

- カラーパレットは3色以内に絞る

- セクションごとに余白を多めに取る

「余白=情報を整理する空間」です。

デザインの“沈黙”が、理解を助ける“休憩時間”になります。

③ 分割注意効果(Split Attention Effect)を避ける:図と文字を近づける

分割注意効果とは、

「関連する情報が離れていると、脳が行き来して疲れる」という現象です。

たとえば──

- 図が上、説明が下にある教材

- UIの説明が別ページにあるチュートリアル

こうした構成は、ユーザーのワーキングメモリを無駄に使わせてしまいます。

✅ UXでの対策

- 図の近くにキャプションを配置

- ホバーで説明を表示させる(ツールチップ)

- 「見る」と「読む」を同時に完結させるデザインにする

つまり、“情報を探させない”構成が、脳に優しいデザインの基本です。

④冗長効果(Redundancy Effect)を防ぐ:重複説明を削除する

「丁寧に説明しよう」と思うほど、情報が増えすぎて逆効果になることがあります。

これが冗長効果(Redundancy Effect)です。

同じ情報を、テキスト・図・音声などで繰り返すと、

脳は「どれが重要なのか?」と混乱し、理解が遅くなります。

✅ UX改善のポイント

- 同じ文言や指示を重ねない

- 「見る+聞く」より「見る or 聞く」に分ける

- 図解やアニメーションを使う場合、説明文は短く

「情報を増やす」よりも「整理して減らす」ほうが伝わります。

⑤ モダリティ効果を活かす:音声やアニメーションで“別チャネル”に分散

モダリティ効果(Modality Effect)とは、

「視覚と聴覚など異なるチャネルを使うと、理解が深まりやすい」という現象です。

人は、文字と図を同時に処理するよりも、

図+ナレーションのように“視覚+聴覚”で分担したほうが認知負荷が減ります。

応用例

- 教育アプリ → 図+短い音声ガイド

- チュートリアル動画 → 操作映像+解説音声

- Webサイト → 図解+簡潔な見出し(長文なし)

つまり、「1つの感覚に集中させない設計」が脳に優しい。

これが、UXにおける“情報の多層分散”です。

「理解速度」ではなく「処理負荷の分散」が目的

「読むほうが早いのに、わざわざ音声を使う意味あるの?」

──そう感じる人も多いでしょう。

実際、文字だけで処理できる情報なら、読むほうがスピーディーです。

しかし、モダリティ効果の目的は「速く理解させること」ではなく、

“脳の処理負荷を分散すること” にあります。

💬 まとめ

認知負荷理論をデザインに活かす最大のポイントは、

「ユーザーの脳を疲れさせないUIを設計する」ことです。

そのためには、

- 視線の流れを設計する

- 情報を減らす

- 関連情報を近づける

- 不要な繰り返しをなくす

- 感覚を分けて提示する

という5つの要素で、外在的負荷を最小化するのが効果的です。

次章では、これらの原則が実際にどう使われているのか──

Apple・Google・AmazonのUX事例から、認知負荷を最小化した成功デザインを見ていきましょう。

成功しているUX事例に見る“認知負荷の最小化”|Apple・Google・Amazonの共通点

理論を理解したら、次は現実のUXデザインでどう活かされているかを見ていきましょう。

ここでは、世界的に評価される3社──Google・Apple・Amazon──のデザインに共通する、「認知負荷を最小化する工夫」を解説します。

いずれの企業も、単に“見た目をシンプルにしている”わけではありません。

それぞれが「ユーザーの脳の負担をどう減らすか」を徹底的に考え抜いているのです。

🔍 Google検索:選択肢を極限まで減らした“究極のシンプルUI”

Googleのトップページを思い出してください。

中央にロゴ、下に検索窓、そして検索ボタン。

他にはほとんど何もありません。

これはまさにヒックの法則の実践例です。

ユーザーが「何をすればいいか」を考えずに済むよう、選択肢を1つに限定しています。

✅ 認知負荷を下げる工夫

- 検索行動の目的を明確に(=迷わない)

- 広告や補足情報を最小限に(=集中できる)

- 1アクションで結果が出る構造(=記憶を使わない)

💡GoogleのUIは、“考える前に行動できる”という理想的なUX設計。

🍏 Apple製品:直感操作に徹した「外在負荷ゼロ」設計

Appleの製品は、「説明書がいらない」ことで有名です。

その理由は、操作の意味が自然に伝わるUI設計にあります。

たとえば、iPhoneのスワイプやピンチ操作。

それが「戻る」や「拡大」と直感的に結びつくよう、メンタルモデル(心の中の操作イメージ)が設計されています。

✅ Appleが実践する認知負荷軽減の仕組み

- 余白を多く取り、焦点を明確にする

- 一貫したアイコンと動きで“予測できる操作感”を提供

- 複雑な設定を階層的に分け、段階的に理解させる

これは分割注意効果の回避とモダリティ効果を組み合わせたデザインです。

つまり、Appleは「学ばずに理解できる」体験を作ることで、外的負荷を限りなくゼロに近づけているのです。

🛒 Amazon購入フロー:段階的提示で“迷わせない”体験設計

Amazonの購入プロセスも、認知負荷理論の好例です。

一見すると選択肢が多いように見えますが、実際にはユーザーが1つの判断に集中できるよう設計されています。

✅ ステップごとの工夫

- 商品ページでは「カートに入れる」「今すぐ購入」の2択のみ

- 支払い・配送の設定は1画面ずつ順番に提示

- 各ステップで完了のフィードバック(進捗バーや完了アイコン)

このように、「段階的に情報を提示する=認知負荷を分割する」ことで、

ユーザーは安心感を持ちながら自然に購入まで進めます。

💡Amazonは“考えなくても買える設計”で、脳の疲労を徹底的に防いでいる。

成功事例に共通する「心理的設計思考」とは

3社に共通しているのは、「デザインの美しさ」ではなく、脳への思いやりです。

| 企業 | 重視している心理原則 | 特徴的なUXアプローチ |

|---|---|---|

| ヒックの法則/ミラーの法則 | 選択肢を最小化し、1アクションで完結 | |

| Apple | ゲシュタルト原則/モダリティ効果 | 直感的操作と視覚的統一感 |

| Amazon | セグメント効果/外在的負荷の分割 | 段階的提示で“迷わない購買体験” |

3社のデザイン哲学を貫くキーワードは、

「ユーザーに考えさせない」「理解させずに伝える」という共通思想。

それはまさに、認知負荷理論の実践的ゴールといえます。

まとめ

成功するUXデザインは、単に“シンプル”なだけではありません。

それは、「ユーザーが自然に理解し、自然に行動できる構造を作る」こと。

Google・Apple・Amazonが示すのは、

「見た目のシンプルさの裏にある、心理学的な設計の緻密さ」です。

次章では、これらの考え方を私たちの日常生活や資料作り・SNS投稿にも応用する方法を見ていきましょう。

“脳にやさしい”発想は、仕事や暮らしの中でも大いに役立ちます。

認知負荷理論を日常にも活かす|資料・SNS・思考整理への応用

「認知負荷理論」はUXデザインだけでなく、プレゼン資料、SNS投稿、日常の思考整理にも応用できます。

なぜなら、私たちが人と関わったり、何かを伝えたりするときも、常に「脳の処理能力」に制約があるからです。

ここでは、日常で使える“認知負荷を減らす4つの実践法”を紹介します。

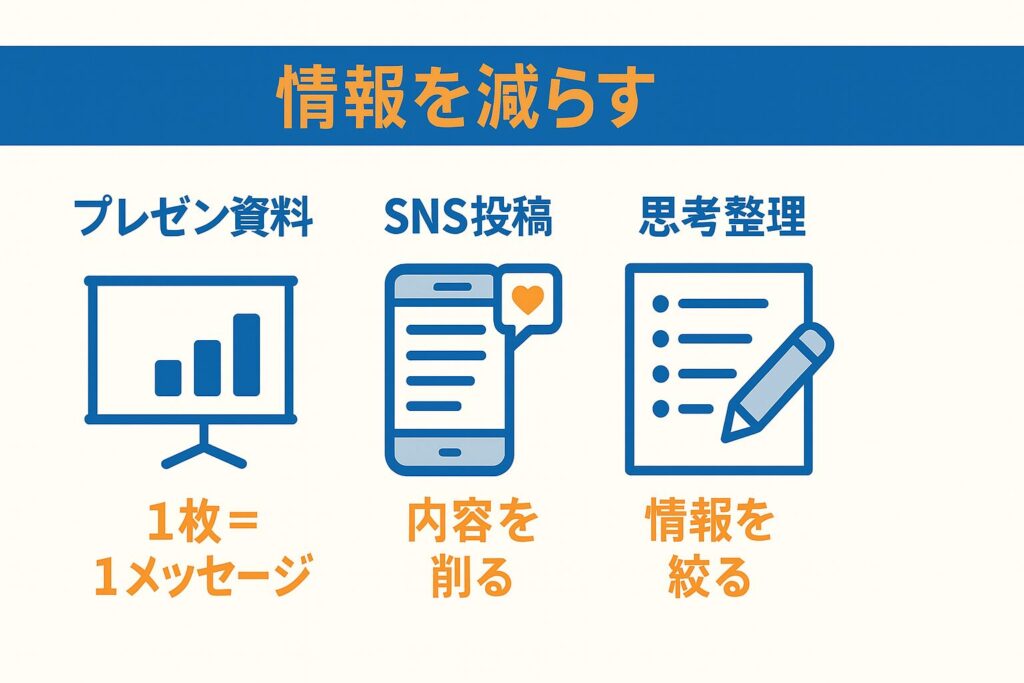

① プレゼン資料やSNS投稿でも“情報を減らす”が基本

多くの人が、「伝える=情報を増やすこと」と考えがちです。

しかし実際には、情報を削るほど理解されやすくなります。

💡ポイント

- スライド1枚に詰め込むのは「1つのメッセージ」だけ

- SNS投稿も1テーマ・1結論で完結させる

- 文字ではなく「構造・流れ」で伝える意識を持つ

プレゼンで詰め込みすぎると、聴き手は途中で理解をあきらめます。

SNSでも同様に、1投稿で複数の話題を扱うと、読者は途中で離脱します。

「伝える」よりも「残す」ことを意識するのが、脳に優しい発信です。

② 「1スライド1メッセージ」「1画面1アクション」の原則

これは認知負荷理論の中核である外在負荷の最小化に直結します。

人の脳は、複数の情報を同時に比較・判断するのが苦手です。

✅ 実践法

- スライドには「1文+1図」まで

- サイトやアプリでは「1画面=1目的」

- 1ページに複数のボタンを置かない

このように“思考の分岐を減らす”設計を意識すると、受け手は自然に行動できます。

「迷わない=行動できる」デザインは、資料でもUIでも同じ構造です。

③ 情報整理と生活の“ミニマリズム”は同じ思考構造

「脳が散らかっている」と感じるときは、物理的にも情報的にもモノが多すぎる状態です。

これはまさに、外在的負荷が過剰になっている状態。

💬 対応策

- 作業デスク・デジタルデスクトップの整理

- スマホの通知を減らす

- タスクを「3つだけ」に絞る

認知負荷理論は、ミニマリズムの心理的裏付けともいえます。

「減らす」ことは怠けではなく、集中と成果を最大化する戦略です。

④ 脳を軽くする「減らす思考」の実践法

“減らす思考”とは、単に手を抜くことではなく、「何を削れば本質が伝わるか」を考える習慣です。

ステップ式思考整理

- 目的を明確化する:「この情報は何のため?」

- 優先順位をつける:「最も伝えたい1つは?」

- 余分を削る:「残りは削除か別ページへ」

- 見た目を整える:「余白と順序で理解を助ける」

このプロセスは、UXデザイン・資料・SNS・会話のすべてに通じます。

情報を減らすことで、伝わるスピードと精度が上がるのです。

まとめ

認知負荷理論の本質は、「情報の整理は、思考の整理でもある」ということです。

UIをシンプルにするのと同じように、

私たちの会話・思考・働き方も“脳にやさしい設計”ができます。

- 話す内容を減らす

- やることを絞る

- 情報を整える

それだけで、脳のエネルギーが本当に大切なことに使えるようになります。

次の章では、この理論をまとめとして、

「迷わないデザインとは、ユーザーの脳への思いやり」という視点から締めくくります。

まとめ|“迷わないデザイン”は、ユーザーの脳への思いやり

ここまで、「認知負荷理論」をもとにUXデザインを見てきました。

最後にもう一度整理すると、良いUXとは単に“シンプルな見た目”を作ることではありません。

それは、ユーザーの脳の仕組みを理解し、余計な負担を取り除く設計のことです。

UXの本質は「情報を減らす」ことではなく「理解の流れを作ること」

誤解されがちですが、UXデザインの目的は「情報を削ること」ではありません。

大切なのは、ユーザーが自然に理解し、迷わず次の行動へ進める流れを作ることです。

たとえば──

- 画面を見た瞬間に目的が分かる

- 視線の動きがスムーズに誘導される

- 次に何をすべきかを考えずに操作できる

これらはすべて、認知負荷を減らす設計の結果です。

“理解の流れを設計する”=“思考の摩擦をなくす”ことが、UXデザインの真髄です。

💡 認知負荷理論が教えてくれる“優しい設計”の原則

認知負荷理論をUXに応用する上で、意識しておきたい3つの原則があります。

原則①:外的負荷を減らす

→ 情報量を整理し、「どこを見ればいいか」を明確にする。

原則②:内的負荷を調整する

→ 難しい内容は段階的に分け、ユーザーが少しずつ理解できる構造にする。

原則③:関連負荷を活かす

→ 「学び」や「気づき」が得られるように、良い負荷を適度に残す。

この3つのバランスが取れたとき、UXは“脳に優しい”状態になります。

ユーザーは迷わず、ストレスなく、スムーズに目的を達成できるようになります。

デザインとは「脳にやさしい環境づくり」である

最終的に、認知負荷理論が伝えたいことはとてもシンプルです。

「人は、分かりやすい環境でこそ自由に動ける。」

UXデザインとは、ユーザーを驚かせることではなく、

“安心して行動できる環境”をつくる思いやりのデザインです。

ボタンの位置、文字の量、色、流れ──

そのひとつひとつが、「ユーザーの脳を助ける仕組み」になっているかどうか。

それを意識するだけで、あなたのデザインは確実に変わります。

まとめ:迷わないデザイン=思いやりの可視化

- UXとは「脳の負担をデザインで軽くする」こと

- シンプルなUIは“脳の省エネ”の結果

- 理論を知ることは、“ユーザーへの理解”を深めること

そして何より、認知負荷理論は「優しいデザインこそ、強いデザインである」ことを教えてくれます。