「考えすぎて疲れる…」「頭の中がずっと動いていて休まらない…」そんな日が続いていませんか?

情報が多すぎる今の時代、私たちの脳は常にフル稼働。SNS、仕事、人間関係――気づけば“考えるだけで疲れる”状態になっていることもありますよね。

この記事では、心理学の視点から「考えすぎて疲れる原因」をわかりやすく解説し、

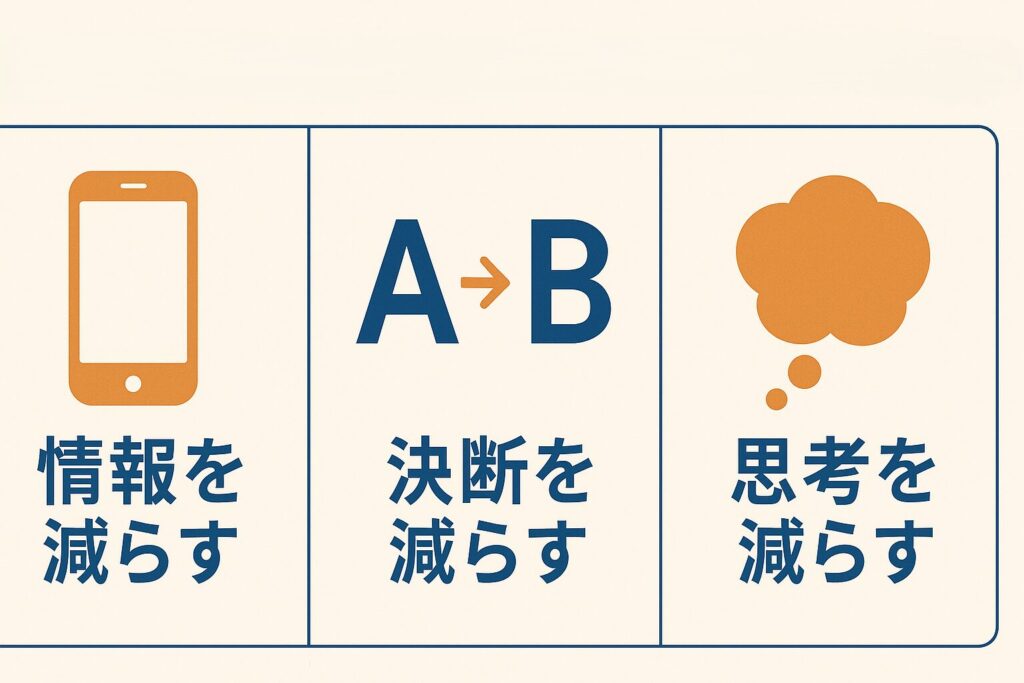

・情報を減らす

・決断を減らす

・思考を減らす

という3つのステップで、脳に“余白”をつくる方法を紹介します。

「考えない時間」は怠けではなく、脳を整える時間。

思考を軽くして、余裕を取り戻しましょう。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ「考えすぎる」と疲れるのか?|脳が疲弊する心理学的メカニズム

認知資源とは?──脳のエネルギーを使いすぎると起こる“思考疲労”

「考えすぎて疲れる」原因は、脳にある“ガソリン”のようなもの――認知資源(にんちしげん)を使いすぎているからです。

認知資源とは、人が考える・判断する・集中するために使う「脳のエネルギー」のこと。

このエネルギーは無限ではなく、朝は満タンでも、仕事・人間関係・情報処理などをこなすうちにどんどん減っていきます。

たとえば、スマホをずっと使っているとバッテリーが減るのと同じです。

脳も「考えすぎ」「情報の取りすぎ」「迷いすぎ」でバッテリーが切れかけると、

- 集中できない

- 判断が鈍る

- どうでもいいことにイライラする

- ネガティブ思考が増える

といった“思考疲労”のサインを出します。

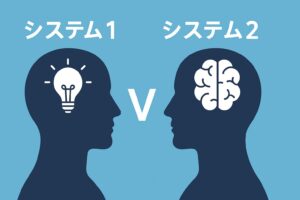

カーネマンの「システム1・システム2理論」で分かる脳の使い方

ノーベル賞受賞者の心理学者ダニエル・カーネマンは、人の思考を2種類に分けました。

| システム | 特徴 | 例 | 消費する認知資源 |

|---|---|---|---|

| システム1(直感思考) | 直感的・瞬間的に判断する | 信号が赤だから止まる | 少ない |

| システム2(熟考思考) | 意識的・論理的に考える | 旅行計画を立てる・人間関係を考える | 多い |

「考えすぎる人」は、このシステム2を常に動かしている状態です。

つまり、ずっとエンジン全開で走っているようなもの。

システム1(直感・習慣)で済むことまで丁寧に考えてしまうため、

脳がオーバーヒートして、結果的に「疲れた」「もう考えたくない」と感じやすくなります。

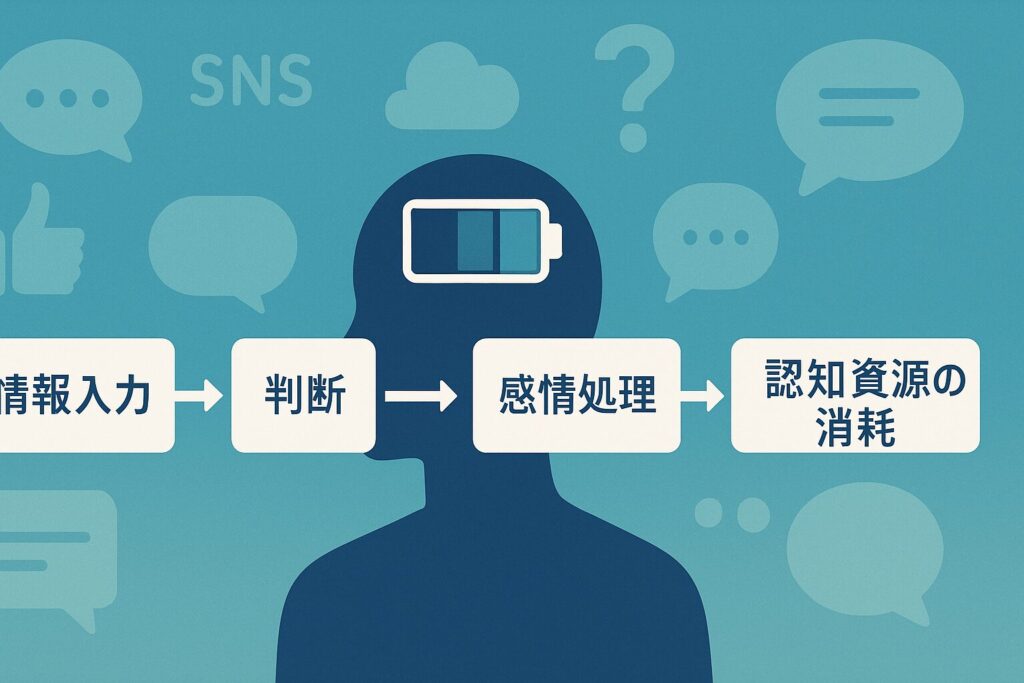

情報過多・マルチタスク・感情ストレスが脳を消耗させる仕組み

現代人の脳が疲れやすいのは、環境にも原因があります。

SNS、メール、LINE、ニュース…次々と入る情報が認知資源を奪っているのです。

さらに、

- 複数のタスクを同時に処理(マルチタスク)

- ネガティブなニュースに触れる

- 人間関係で気をつかい続ける

これらはすべて「脳のエネルギーを浪費する行動」です。

心理学ではこれを「外的認知負荷(がいてきにんちふか)」と呼びます。

つまり、自分が意識していない間にも脳は情報を処理しており、見えない疲労が溜まっていくのです。

考えすぎる人ほど「判断・感情・集中力」を同時に消費している

考えすぎる人は、1つの悩みについて「もしこうなったら」「いや、でも」と何度もシミュレーションします。

これは、判断力・感情エネルギー・集中力という3つのリソースを同時に使っている状態。

結果的に、

- 物事を決められない(判断リソースが減る)

- 気持ちが疲れる(感情リソースが減る)

- 他の作業に集中できない(注意リソースが減る)

つまり、考えすぎとは「脳の三重消耗」なのです。

認知資源を節約するための3つの基本アプローチ

脳のエネルギーである認知資源を節約するには、難しいテクニックは必要ありません。

大切なのは、日常の中で「減らす」ことを意識することです。

ここでは、心理学と行動科学の視点から、今日からできる3つの節約ステップを紹介します。

① 余計な情報を減らす:インプットの“入口制限”が脳を守る

私たちの脳は、見たり聞いたりする情報をすべて処理しようとする性質があります。

しかし、情報の多くは「今の自分に関係ないノイズ」です。

SNSやニュースサイトを何度も開いてしまうのは、

脳が「新しい刺激=快楽」と誤解しているから。

でも、これを続けると情報の渋滞が起こり、思考が散らかって疲れてしまいます。

💡 対策としては:

- 通知を切る

- SNSのチェック時間を決める

- 情報を“取りに行く”より、“必要なときだけ調べる”

- ニュースを「見出しだけ」で終わらせる

情報は食べ物と同じで、摂りすぎると消化不良になる。

「今の自分に必要な情報だけ」を選ぶことで、脳のメモリを守ることができます。

② 余計な決断を減らす:選択肢の多さは意志力を削る

決断するたびに脳はエネルギーを消費します。

心理学ではこれを「決断疲れ(decision fatigue)」と呼びます。

たとえば朝、「何を着るか」「何を食べるか」「どの順でやるか」と考えるだけで、

出社前にもう疲れてしまう…そんな経験はありませんか?

この問題を避けるには、選択をあらかじめ決めておくのが効果的です。

🪶 具体例:

- 平日の朝食は固定する(例:毎日ヨーグルト+コーヒー)

- 服は同じ系統を数着そろえる(スティーブ・ジョブズやオバマ方式)

- よく使う道具・アプリは“1つに絞る”

「考えなくても決まっている状態」を増やすほど、

脳は本当に使いたい場面で力を発揮できるようになります。

③ 余計な思考を減らす:自動思考を止めるより“距離を取る”

「余計なことを考えないようにしよう」と思えば思うほど、

逆にそのことばかり考えてしまう――これを反芻(はんすう)思考といいます。

心理学では、思考を止めようとするよりも「思考と距離を取る」ことが有効とされています。

つまり、「考えが浮かんだ=悪いこと」ではなく、

「考えが浮かんだことに気づく=コントロールの始まり」という発想です。

🧩 簡単な方法:

- 頭に浮かんだ考えを紙に書く(“思考の外出し”)

- 「これはただの考え」と声に出してみる

- そのあと別の行動(歩く・掃除するなど)に意識を移す

このように、“考えを消す”ではなく“そっと手放す”。

それが認知資源を節約し、心に余白をつくる第一歩です。

💡 まとめ:

情報を減らす → 決断を減らす → 思考を減らす

この3ステップを意識すれば、脳のエネルギー消費は一気に下がります。

結果として、「考えすぎて疲れる」という悪循環から抜け出せます。

情報過多の時代に「脳の余白」を取り戻す工夫

現代社会では、スマホを開けば無限に情報が流れ込みます。

便利な一方で、「情報を処理する力」よりも「情報の量」が上回っているのが、今の私たちの現実です。

この章では、そんな情報過多(インフォメーション・オーバーロード)の時代に、

脳のエネルギー=認知資源を守るための4つの実践法を紹介します。

情報の“量”より“質”を選ぶ|SNS・ニュースとの距離を取る

情報の世界には「たくさん知る=賢くなる」という誤解があります。

しかし、心理学的には逆で、情報を取りすぎるほど思考は鈍ることが分かっています。

特にSNSやニュースアプリは、脳を「常に新しい刺激を探す状態」にしてしまいます。

結果として、集中できない・眠れない・気分が落ち着かないという“情報疲れ”が起こります。

📘 対策のコツ:

- SNSチェックは1日2回など、時間を決める

- ニュースは「見出しだけ読む」習慣をつける

- 「情報を集める時間」と「考える時間」を分ける

情報は「量」ではなく「質」。

“今の自分に必要な情報だけ”を選ぶ力が、認知資源の節約につながります。

デジタルデトックスよりも「通知・時間・画面の設計」が効く

「デジタルデトックス」と聞くと、スマホを断つ極端な方法をイメージする人も多いですが、

続かないことが多いのが現実です。

大切なのは“ゼロにする”ことではなく、「どう使うか」を設計すること。

🪄 具体的な工夫:

- 通知を“必要最小限”にする(メール・SNSの通知OFF)

- 「見る時間」を決める(例:朝10分、夜10分)

- ベッドにスマホを持ち込まない

- ホーム画面をシンプルに(アプリの整理)

これだけでも、脳が無意識に「次は何を見よう」と考える時間が激減します。

つまり、“使い方のデザイン”が認知資源の節約法になるのです。

思考整理ノート・ToDo管理で「頭のRAM」を解放する

脳の中に考えごとを抱えすぎると、パソコンで言えばメモリ(RAM)を圧迫している状態になります。

頭の中に「やること」「気になること」が溜まりすぎると、

集中すべき場面でエラー(注意の分散)が起こるのです。

そこで有効なのが、書き出す習慣。

- ToDoリスト(やることを外出し)

- 思考ノート(考えを一度書いて“見える化”)

- 今日やる3つだけリスト(優先順位をシンプルに)

頭の中から外に出すことで、脳の処理能力が回復します。

これは心理学的にも「ワーキングメモリの解放」と呼ばれる有効な方法です。

考えなくても進む環境をつくる|ルーティン化と仕組み化

脳は「考えないでできること」を増やすほど、エネルギーを温存できます。

たとえば、歯磨きや通勤ルートを意識しなくてもできるのは、ルーティンが自動化されているからです。

仕事や生活も同じで、仕組み化するほど“脳の余白”が増えます。

🧩 具体例:

- 朝の作業順を固定(「メール→資料→会議準備」のように流れを決める)

- 定型タスクはテンプレート化

- 買い物リストを保存して再利用

- 習慣を1つずつ積み上げる

こうしたルーティンは、「認知コストを減らす」=「考える回数を減らす」行動です。

考えなくても自然に動ける仕組みがあると、脳は本当に考えるべきことに集中できます。

💡 まとめ:

情報を減らす・仕組みを整える・書き出す──。

この3つを続けるだけで、あなたの脳には“静かな余白”が戻ってきます。

そしてその余白こそが、集中・創造・幸福のための土台になるのです。

余計な“考えごと”から自由になる心理的テクニック

「余計なことばかり考えてしまう」「頭の中が止まらない」。

そんな状態に陥ると、どれだけ休んでも心が休まりません。

心理学では、これを自動思考(オートマチック・シンキング)の暴走と呼びます。

ここでは、考えすぎる脳から抜け出すための、4つの心理的テクニックを紹介します。

自動思考(オートマチックシンキング)の正体を知る

自動思考とは、意識しなくても勝手に浮かぶ「頭の声」のことです。

たとえば——

- 「失敗したらどうしよう」

- 「あの人に嫌われたかも」

- 「またうまくいかない気がする」

こうした思考は、自分で選んで考えているわけではなく、過去の経験や不安の記憶が自動的に再生されているにすぎません。

つまり、あなた=考えそのものではないのです。

まずは「今、考えているのは“事実”ではなく“思考”」と気づくこと。

これが、余計な思考から自由になる第一歩です。

メタ認知で「考えすぎている自分」に気づく練習

メタ認知とは、「自分の考えを一歩引いて観察する力」です。

つまり、「考えの中に飲み込まれる」のではなく、「考えている自分を外から見る」イメージです。

たとえば、こう言い換えてみてください。

- 「不安だ」→「私は今、“不安な考え”をしているな」

- 「ミスした」→「“ミスしたことを何度も反芻している”自分がいるな」

この“気づき”の瞬間に、思考はあなたを支配できなくなります。

心理学的にも、気づく=支配からの解放。

頭の中にスペースが生まれ、冷静さが戻ってきます。

“考えない努力”より“意識の切り替え”を重視する

「考えるのをやめよう」とするほど、逆に考えてしまう。

これは心理学で「シロクマ効果(ホワイトベア実験)」として有名です。

「白いクマのことを考えるな」と言われると、つい白いクマを思い浮かべてしまう――

人間の脳は、“禁止”を処理するときにその対象を思い出してしまうのです。

したがって大切なのは、「考えないようにする」ではなく、意識を別のことに移すこと。

💡 たとえば:

- 深呼吸をして、体の感覚に意識を向ける

- 軽いストレッチや散歩をする

- 今やっている作業に集中する

思考を止めるより、「意識を別の場所に置く」ことのほうが、自然で効果的なのです。

「気づく→距離を取る→書き出す」で脳を軽くする

頭の中の思考は、書き出すだけで整理されることが多いです。

これは心理学的に「外在化(externalization)」と呼ばれ、脳の作業メモリを解放する効果があります。

🪶 3ステップで実践してみましょう。

- 気づく:「いま、また同じことを考えている」と気づく

- 距離を取る:「これは考えの1つ」とラベルを貼る

- 書き出す:紙に“そのまま”の形で書く(整理しなくてOK)

書くことで「思考が頭の外に出る」感覚が得られます。

不安や悩みが“頭の中で渦巻く”状態から、“紙の上で静止する”状態に変わるのです。

結果として、脳の余白が生まれ、落ち着きを取り戻せます。

💡 まとめ:

思考を止めようとしない。

代わりに、「気づく」「距離を取る」「書き出す」。

この3つのステップを意識するだけで、あなたの脳は静かに軽くなっていきます。

認知コストを減らして、脳をラクに使う生活習慣

「考えすぎて疲れる」原因は、日常の小さな選択や刺激の積み重ねにあります。

私たちは1日に約3万5千回もの意思決定をしているとも言われており、

それだけで脳は知らないうちにエネルギーを消耗しています。

ここでは、心理学や行動科学の視点から、認知コスト(考えるコスト)を減らす生活習慣を紹介します。

ミニマリストの習慣に学ぶ「物・情報・決断のシンプル化」

部屋が散らかっていると、視界に入るだけで脳が情報処理をしています。

つまり「見えるものが多い=考える量が増える」ということ。

ミニマリスト的な暮らしは、単なる“節約”ではなく、

脳のリソースを守るための科学的な戦略でもあります。

🪶 コツは3つ:

- 物を減らす:使わない物を視界から消す(収納・処分)

- 情報を減らす:通知・フォロー・メルマガを整理

- 決断を減らす:迷う選択肢をあらかじめ固定

「決めなくていいこと」を減らすほど、脳は本当に考えるべきことに集中できます。

“物の整理=思考の整理”なのです。

ジョブズやオバマが服を選ばなかった理由:決断疲れの回避

アップルの創業者スティーブ・ジョブズは、いつも同じ服(黒のタートルネック)を着ていました。

元アメリカ大統領のバラク・オバマも、スーツを「グレーかネイビー」の2色に絞っていたと語っています。

彼らに共通していたのは、決断疲れ(decision fatigue)を防ぐためという考え方です。

毎朝「何を着るか」「どの道を通るか」といった小さな選択も、脳にとっては認知コスト。

それを削ることで、重要な判断にエネルギーを残していたのです。

💡 「朝の選択を固定化する」だけで、驚くほど疲れにくくなります。

服・朝食・作業順など、“考えなくていいこと”をあらかじめ決めておく。

これだけで、1日のスタートが格段に軽くなります。

マルチタスクよりシングルタスク:集中の“エネルギー効率”を高める

多くの人が「同時にいろんなことをこなす=効率がいい」と思いがちですが、

脳科学的には逆です。

マルチタスクをすると、脳は1つの作業から別の作業へ切り替えるたびに再起動します。

つまり、集中がリセットされ、そのたびにエネルギーを消費しているのです。

🪶 解決法:

- 一度に1つのことだけに集中する(シングルタスク)

- 作業を「思考」「入力」「休憩」に分けて行う

集中力は、広げるより絞るほうが強くなる。

「今ここに意識を置く」ことが、脳にとって最高の節約術です。

意識して「何もしない時間」をつくる──脳のリセット習慣

多くの人が「何もしない=サボり」と感じますが、

心理学的には「何もしない時間」こそが脳の再起動時間です。

脳の中には、「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる回路があります。

これは、外の作業に集中していないとき──たとえば、ぼーっとしたり、散歩したりしているときに働く脳のモードです。

このDMNは、日中に使った情報や感情を整理する“脳の掃除係”のような役割を持っています。

穏やかに働いているときは、記憶の整理や創造的な発想を促し、脳をリフレッシュさせてくれます。

一方で、過去の後悔や未来への不安を繰り返し考えるとき──

いわゆる“考えすぎ”の状態でも、このDMNは強く働きます。

この場合、DMNは「休息モード」ではなく「雑念モード」となり、逆に脳を疲れさせてしまいます。

つまり、大事なのは“DMNを止めること”ではなく、“どう動かすか”です。

穏やかな状態でぼーっとしたり、自然を眺めたり、深呼吸をするだけでも、

DMNは「脳を整理する方向」に働いてくれます。

🧩 1日5〜10分でもいいので:

- 窓の外を見る

- ゆっくり散歩をする

- 深呼吸をして何も考えない

これだけで、脳は勝手に整理整頓を始めます。

つまり、「何もしないこと」が、最も効率的な“考えない練習”になるのです。

💡 まとめ:

「減らす」「決めない」「一つずつ」「何もしない」。

この4つを意識するだけで、脳のエネルギーは自然と回復していきます。

認知コストを下げることは、“努力をやめる”のではなく、“エネルギーを大切に使う”という生き方なのです。

まとめ|“考えない時間”は怠けではなく、脳を整える時間

「考えすぎて疲れる」と感じるとき、私たちはつい“もっと頑張らなきゃ”と思ってしまいます。

しかし、心理学的に見ると必要なのは逆。

「頑張ること」ではなく「休ませること」こそが、思考を回復させる鍵なのです。

ここでは、これまでの内容を踏まえて、脳と心を整えるための3つのポイントを振り返ります。

①認知資源を守ることは、集中力と幸福感を守ること

私たちの脳は、限られた*認知資源(思考エネルギー)を使って、判断・感情・集中などを同時に処理しています。

つまり、脳のエネルギーをどう使うか=人生の質をどう保つかにつながるのです。

認知資源を守るとは、

- 不要な情報を入れすぎない

- 無駄な決断を減らす

- 思考の負荷を軽くする

という「見えない節約」。

脳のバッテリーを“守る生き方”を意識するだけで、日常の疲れ方が変わります。

②「減らす」ことで、ほんとうに大切なことに気づける

脳のリソースを奪うものを減らしていくと、

次第に“何を減らせば心が落ち着くか”が分かってきます。

情報・物・予定・人間関係など、どれも「減らす」ことで初めて見えるものがあります。

たとえば——

- 情報を減らすと、自分の軸が見えてくる

- 予定を減らすと、本当にやりたいことが浮かび上がる

- 人付き合いを絞ると、信頼できる関係だけが残る

減らすことは“失う”ことではなく、“選び抜く”こと。

そして、それが「余白のある生き方」につながります。

③余白のある思考が、心の静けさと創造力を取り戻す

脳に“余白”ができると、心に“静けさ”が戻ります。

そして、その静けさの中から、新しい発想や行動のエネルギーが生まれます。

心理学的にも、創造力はリラックス状態で最大化されるといわれています。

つまり、「考えない時間」は単なる休息ではなく、次のアイデアを育てる時間でもあるのです。

🌿 最後に:

“考えない時間”は、怠けではなく、脳を回復させるための「投資」です